�a�̎R���a�̎R�s

���Q�l�����@�w���{��s��n�x�@�w�}���ߋE�̏�s�x

���Q�l�T�C�g�@�@��s���Q�L

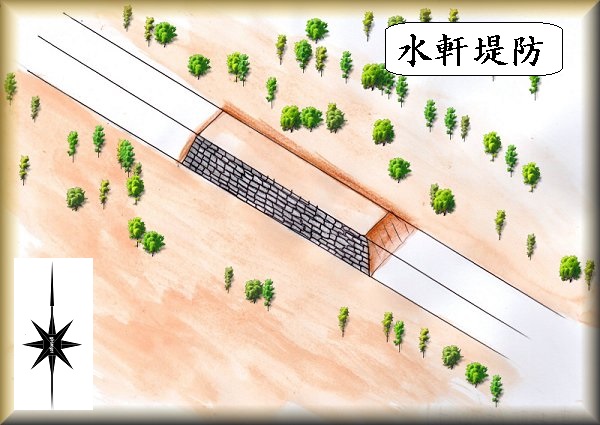

������h�i�a�̎R�s���l�j

�@�@

�@�@

�@�@������h�����Ă���ꏊ�B

�@������h�́A�C�ݐ��ɉ����ĂQ�����قǂɓn���č\�z���ꂽ���̂ŁA���݂��y��ƂȂ��Ē����c����Ă���B

�@��h�͐Ί_�ɂ���Ēz����Ă���A���݁A��L�̏ꏊ�Ɉꕔ����������Ă���B

�@�e�ɂ͒��ԃX�y�[�X������A�Ԃ��߂Ēu�����Ƃ��\�ł���B

�@�\���͑S�ʂ��Ί_�ςł���A�w��͏㕔�ɑ傫�Ȑ�u���A�����ɂ͗����ߐ̂悤�ȏ��Ԃ�̐�u���Ƃ����Ί_�\���ɂȂ��Ă����B

�@������h�́A�I�m��̓�݂̐��l�ɒz���ꂽ��k��1.0km�ɋy�ԍ]�ˎ���̒�h�Ղł���B

�@�a�̎R�s�̕������̃y�[�W�ɂ������]�ڂ���ƈȉ��̒ʂ�B

�@�u�I�B�ˏ���ˎ哿�엊��̖����A���i�N�ԁi1624�`1644�j�ɒ���ޒi�E�q�傪�H����S�����A13�N�̍Ό������������������̂Ƃ���Ă��܂������A���̌�̓��H�g���ɔ������@�����ɂ��A18���I�㔼�̒z���ł��������Ƃ��������܂����B

�@�܂��A��̖k�[���E��[���̊m�F�����ɂ��A��h�͊C���ɐΒ�A�����ɓy��������ɋ��łȍ\���̂ł���A�����͐Β炪��4m�A�y�炪��5m�ŁA��ꕔ�̕��͐����24m�ȏ�ɂ��y�Ԃ��Ƃ��l�����܂��B�v

|

|

| �������ꂽ��h |

�ē��� |

|

|

|

|

|

|

| �w��̕��� |

|

|

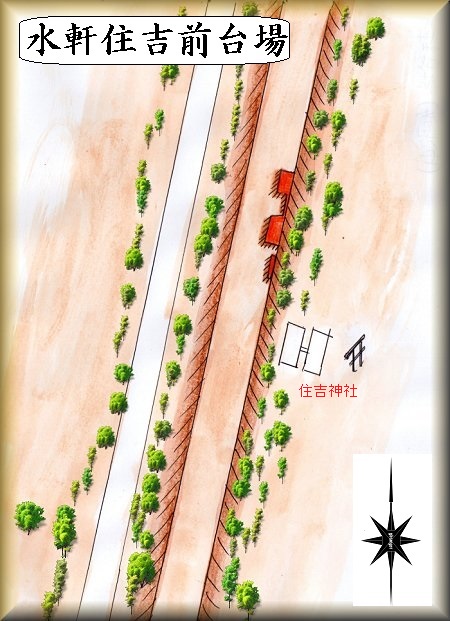

�����Z�g�O���i�a�̎R�s���l�j

�@�@�@

�@�@�@

�@�����Z�g�O���̏ꏊ�B

�@�����Z�g�O���́A������h�̏�ɒz���ꂽ��ꂾ�����Ƃ����B

�@�Z�g�O�Ƃ������̂̒ʂ�A�Z�g�_�Ђ̈�тɒz����Ă����炵���B

�@�Ƃ������ƂŏZ�g�_�Ђ��߂����̂����A�_�Ђ̎��͂ɂ͎Ԃ��߂�ꂻ���ȏꏊ���Ȃ��B

�@�Ԃ͏�L�̐�����h�̕����ꏊ�̕ӂ�ɒ�߂āA��͒�h�������ďZ�g�_�Ђ̕ӂ�܂ōs�����Ƃɂ����B

�@�y��̏������čs���ƁA�ꕔ�ɓy�ۂ����邱�Ƃ��ł����B�E�̐}�̂悤�Ȃ��̂ł��邪�A���ꂪ���̓y�ۂȂ̂ł��낤���B

�@���ۂɂ͂����ƍL�͈͂ɓy�ۂ�����̂�������Ȃ��̂����A���u�Ō����Ȃ����������A�悭������Ȃ��B

�@���Ȃ݂ɒ�h�ォ��Z�g�_�Ђ̂���ꏊ��T���Ă݂��̂����A��h�ォ��͐_�ЂɃA�N�Z�X���铹�͕t�����Ă��Ȃ������B

�@�܂��A��h�ォ��ł͐_�Ђ��ǂ��ɂ���̂�����������Ȃ��B

�@�Z�g�_�Ђɍs�����߂ɂ́A�쑤�̕�������y��̓����ɍ~��铹��i�݁A��������k���̐_�Ђ�ڎw���Ă��������Ȃ��B

�@�����Z�g�O���́A�Éi7�N(1854)�ɋI�B�˂ɂ���Ēz���ꂽ5���̂����̈�ł���B

�@�������S�����Ă����̂͘a�̎R�ˉ��약��v�ł������B

|

|

| ��h��̒ʘH |

�y�� |

|

|

| �y�� |

�Z�g�_�� |

|

|

| �Z�g�_�� |

|

|

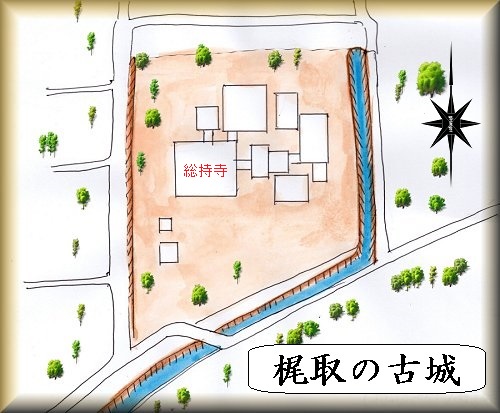

����i����ǂ�j�̌Ï�i�a�̎R�s����j

�@�@�@�@�@�@����̌Ï�̏ꏊ�i�������j

�@����ɂ��鑍�������A����̌Ï�̐Ղł���B

�@�Ƃ����킯�ő�������ڎw���Ă����B

�@�������̋����͒���80���قǂ̋K�͂�����A�P�s�̋��ق������̂ł͂Ȃ����Ǝv����B

�@��\�͎����Ă���悤�����A�쑤���瓌����ʂ��Ă��鐅�H���A���Ă̖x�̖��c�Ȃ̂ł��낤�B

�@���H�ɉ˂����Ă���������ƂȂ���\�̂悤�Ɍ����Ă��܂��B

�@����̌Ï�̏��́A���O��v���q��Ɠ`�����Ă�����̂́A�ڂ������Ƃ͕������Ă��Ȃ��B

|

|

| ���H�Ɛ� |

|

|

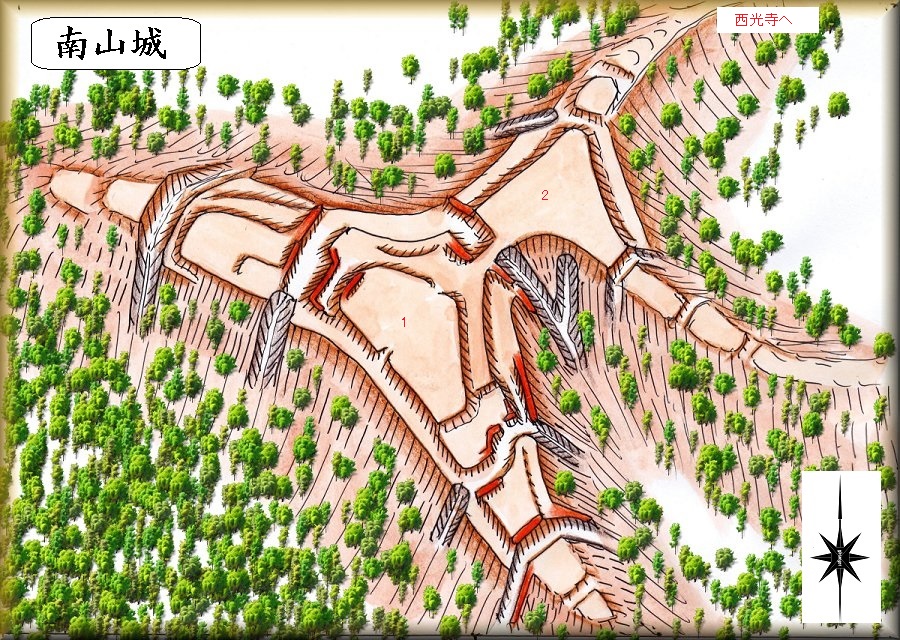

�����w���i�a�̎R�s�]��j

�@�@�@�@�@�����w���̏ꏊ�i��ю��j

�@�@�@�@�@�����w���̏ꏊ�i��ю��j

�@�a�̎R�s�]��ɂ����ю��������w���̐Ղł���B

�@�Ƃ����킯�ő�ю���ڎw���Ă����B�Ԃ����@�̋����ɒ�߂Ēu�����Ƃ��ł����B

�@�����ɂ͔��R�����J������Ƃ������Ă���Δ肪���Ă��Ă����B

�@���m�ȏ�s��\�͑��݂��ĂȂ����쑤�𗬂�Ă��鏬�삪�A�����ɂ��x�̂悤�Ɍ����Ă���B

�@�܂���������k���ɂ����Ēi����������B

�@���������`�ł͂Ȃ��܂����`������Ă���A���͂̐��H�ƌ`��v���Ă��Ȃ��B

�@���ꂪ�ǂ��܂ŋ���������Ă���̂��ǂ����A�͂����肵�Ȃ��̂ł������B

�@�����w���Ƃ������̂̒ʂ�A�����w����z�����̂͋I�Ɏ�씩�R�����������Ɠ`�����Ă���B

�@���R�����͋I�ɍ��Ɖ͓������E���������Ă���A�͓����ł͍������ł������B

�@�Ƃ��낪�O�D����Ɛb�̗����Ȃǂɂ���Đ��͂͐��ނ��Ă����A�V��4�N(1576)�ɂ͖v���Ă��܂����B

|

|

| ���R�������������� |

�R�� |

|

|

| �x�� |

�x�� |

|

��R�i�݂Ȃ݂�܁j��i�a�̎R�s���{�����_���R�j

�����Ր}�̍쐬�ɍۂ��Ắw�}���ߋE�̏�s�T�x�̐}���Q�l�ɂ����B

�����Ր}�̍쐬�ɍۂ��Ắw�}���ߋE�̏�s�T�x�̐}���Q�l�ɂ����B

�@�@�@�@��R��̏ꏊ�B

�@��R��́A�������̔w��ɂ��т��Ă���䍂50m�قǂ̎R�łɒz����Ă���B�_���R���邢�͏�R�ƌĂ�Ă���R�łł���B

�@�������ɂ͎Ԃ��߂���X�y�[�X������̂����A�������ɏオ���čs�������ׂ��A�y�g���ł����肬��Ƃ������댯�ȓ��ł���B

�@�Ԃ͂ǂ������͂ɒ�߂���ꏊ��T����������ł���B

�@�������̕�n�ŕ�|�������Ă���l�������̂ŁA��R��̂��Ƃ��f���Ă݂��B

�@���̕��͏邪���邱�Ƃ͂������ł��������u���ł͓����Ȃ��ĂƂĂ�����Ȃ����o�邱�Ƃ͂ł��Ȃ��v�ƌ����Ă��܂��B

�@���̏ꏊ�͋����Ă�������̂ŁA�Ƃ肠�����i��ł݂邱�Ƃɂ����B

�u�o��͖̂��������A�����Ɉ����Ԃ��Ă��邱�ƂɂȂ��v�ƌ����Ă��܂��B

�@���̐��i��ōs�����̂����A���ʂ̓��͑��ɕ����Ă��܂��Ă����B�������w��قǂ����肻���ȃ��u�ł���B

�@�~��Ȃ�i��ōs����̂�������Ȃ����A�ď�ł͂܂������ł���B

�@�n���̕��Ɍ���ꂽ�悤�ɁA�����Ɉ����Ԃ��Ă��邱�ƂɂȂ��Ă��܂����B

�@�c�O�Ȃ̂ŁA��L�̏��̐}�Ɋ�Â��Ē��Ր}���쐬���Ă݂��B

�@�y�ۂƖx�Ƃ��I�݂ɔz�u���āA�e�`��̕������L�����Ȃ��Ȃ��Z�I�I�ȏ�s�������悤�ł���B

�@�퍑���̏�s�������Ƒz�肷�ׂ���̂悤�Ɋ�������B

�@��R��̏�哙�A���j�ɂ��Ă͖��ڂł���B

�@�������A���ꂾ����������Ƃ�����������Ă��邱�Ƃ���A����Ȃ�̐��͂ɂ���Ēz���ꂽ��s���������Ƃ͊ԈႢ�Ȃ��B

�@�V���P�R�N�i1585�j�̏G�g�̋I�ɐN�U�̍��ɒz���ꂽ�w��̂P�������̂�������Ȃ��B

|

|

| �k������ |

�������ւ̓����B������Ԃœo�邱�Ƃ��ł��邾�낤���B |

|

|

| ������ |

��ւ̓��� |

|

|

| �o�铹�̌��� |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

����i����R��E�k����E�a�̎R�s�������R�j

�����Ր}�̍쐬�ɍۂ��Ắw�}���ߋE�̏�s�U�x�̐}���Q�l�ɂ����B

�����Ր}�̍쐬�ɍۂ��Ắw�}���ߋE�̏�s�U�x�̐}���Q�l�ɂ����B

�@�@�@�@����̏ꏊ�@�@�@�@�@�@�@�ω����o���

�@����́A��k������ɓ쒩���������Ă����ƌ��������R�ɒz���ꂽ���̂ł���B

�@���������ȎR���ɂ���A�R�[����̔䍂��200���قǂ���B�����A����R�̓n�C�L���O�R�[�X�ƂȂ��Ă���Ƃ̂��ƂŁA������������V�������t�����Ă���悤�ł���B

�@���͐����̊ω�������o���čs�����̂����A���Ȃ苗�������莞�Ԃ����������B

�@�l�b�g�ׂĂ݂�ƁA�o�R���̓����͑��ɂ�����������炵�����Ƃ�������B

�@�����Ƌ߂����[�g�œo���������ȒP�������̂ł͂Ȃ����Ǝv��ꂽ�̂ł������B���Ԃ�ߖ����l�͑��̃��[�g���������Ă݂������悢���Ǝv����B

�@�Ԃ͊ω����ɒ�߂����Ă����������B�������玛�@�����̕�������R�łɓo���čs���B

�@�o�R���͐�������Ă��邪�A���݂ł͒ʂ�l�����Ȃ��炵���A���X�r��Ă���B

�@�ω�������ł͒��������ł�1.3�����قǂ͂���̂ŁA40�����炢�͂�����Ǝv���Ă��������悢�B

�@�������ĎR�����Ђ�����i��ōs���ƁA�ΐς݂̋�悪�ˑR���ꂽ�B���̏�͕���ƂȂ��Ă���B

�@����ɐi��ōs���ƁA�J�˕��ɕ��ꂪ�������`������Ă���̂�������B

�@�ē������Ă��Ă���A�����͕�����̐Ղł���Ƃ����B����ȎR���ɂ悭�����@�����Ă����̂ł���B

�@�����炩�ɏ�s���@�Ƃ����ׂ����̂ł���A�ď���ӎ������ʒu���ł���B

�@�������炳��ɎR�ł�o���čs���B������i��ōs���ƃN�}�U�T�̃��u�̒��̓��ƂȂ��Ă����B

�@�����`������Ă���̂Ői��ōs�����Ƃ��ł��邪�A���̃N�}�U�T�̃��u�́A�����Ȃ���Βʂ蔲���邱�Ƃ͂܂��������ł��낤�B

�@�������ēo�����Ƃ���Ŕ�����̕���ɓ��B�����B�������炪�����Ƃ������ƂɂȂ�B

�@������͕�������̂ŁA����Ȃ�̕��ꂪ�m�ۂ���Ă���B�܂����ӕ��ɂ͍��ȗ֏�̒n�`��������̂����A���R�n�`�̕�����������ۂł���B

�@��������R���̑���R�ɂ����āA���������ɕ��ꂪ������B�������A���ĂȈ�\�͏��Ȃ��A�����Ă݂Ȃ��Ə隬�ł���Ƃ͕�����Ȃ��ł��낤�B

�@�������ĎR���ɓ��B�����B�����ɂ́u����R�R���v�̈ē������Ă��Ă����̂����A���������ȃ��u��Ԃł���B

�@�n�C�L���O�R�[�X�ƕ����Ă������A���݂ł͖K���l���܂�Ȃ悤�ŁA���u�ɖ��������B�c�O�ȃn�C�L���O�R�[�X�ł���B

�@����́A�����ɂ��Վ��I�z��̏�Ƃ�������ۂ̂��̂ŁA��k������̏�Ƃ����`���̒ʂ�A���Ȃ�Â��^�C�v�̎R��Ƃ����ׂ���ł������B

|

|

| �ω��� |

�ω����쑤�̃n�C�L���O�R�[�X�����B�ē��Ȃǂ͂Ȃ��B |

|

|

| �n�C�L���O�R�[�X |

����������̐ΐς݁B�Z�ؐςɂȂ��Ă���B |

|

|

| �ΐς� |

�ΐς݂̏�̕��� |

|

|

| ������� |

����̊s |

|

|

| �s |

�s |

|

|

| �s |

�i�s |

|

|

| �i�s |

����R�� |

|

|

| ����R�� |

����R�� |

|

|

| �s |

�s |

|

|

| ��������̊s |

|

�@�i�a���N�i1375�j�̓��������Ɂu�I�ɂ̓�R�A�����k����ɋ���v�Ƃ���B�k���R�͑���R�̕ʖ��Ȃ̂ŁA����͎���ɗ����Ă������Ƃ������Ă���̂��Ƃ����B

�@�܂��A��������`�����ʔv�ɂ́u��ؓ�Y�k���v�����R���铢���@��@�Ր�ʁ@�����@������N�i1385�j�\���O�����R�����v�Ƃ��邻���ŁA��L�̍����10�N��ɂ��쒩����������Ă��Ă����ď�킪���������Ƃ�������B��ؓ�Y�͂����œ������ɂ𐋂����l���̂悤�ł���B

�@������ɂ��Ă��쒩���̋��_�Ƃ����ď邪�s��ꂽ��ł������B

�@�I�ɂ̓쒩���́A�i�a4�N�Ɏ��א�ƏG��W�H�ɒǂ��ȂNjC�����グ�Ă������A���{�͐V���Ɏ��Ƃ��ĎR���`����h�����āA�쒩���𐧈��������B

�@���������ߒ��̒��ŁA�쒩����������ď邵�Đ�������Ƃ��������̂��Ǝv����B |

�@�@

�@�@

�@�@�@

�@�@�@

�@�@�@�@�@

�@�@�@�@�@

�����Ր}�̍쐬�ɍۂ��Ắw�}���ߋE�̏�s�T�x�̐}���Q�l�ɂ����B

�����Ր}�̍쐬�ɍۂ��Ắw�}���ߋE�̏�s�T�x�̐}���Q�l�ɂ����B

�����Ր}�̍쐬�ɍۂ��Ắw�}���ߋE�̏�s�U�x�̐}���Q�l�ɂ����B

�����Ր}�̍쐬�ɍۂ��Ắw�}���ߋE�̏�s�U�x�̐}���Q�l�ɂ����B