和歌山県和歌山市

*参考資料 『日本城郭大系』 『図解近畿の城郭』

*参考サイト 城郭放浪記

山名館(和歌山市永穂)

*鳥瞰図の作成に際しては『図解近畿の城郭Ⅲ』の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『図解近畿の城郭Ⅲ』の図を参考にした。

山名館の場所。

山名館は、紀の川バイパスの北側の水田地帯にあった。

耕地整理が行われたようで、遺構はほとんど見られなくなってしまっている。

上記の書に掲載されている地籍図を基にすると、150m四方ほどの単郭の区画が想定できる。

現在でも航空写真を見てみると、部分的に堀の跡のような細長い水田を見ることが可能で、これが堀の名残のように見える。

しかし、現地で見てもよく分からなくなってしまっている。

南側を流れている小川が、かつての堀の名残のように思われるだけである。

山名館はその名の通り、山名氏の居館があったところと推定されている。

室町幕府に任命された山名義理は、永和3年(1378)に紀伊国守護職に就任した。

そして当地に入部して守護所として築いた場所がここだったのではないかと推定されている。

|

|

| 館跡 |

南側の水路 |

|

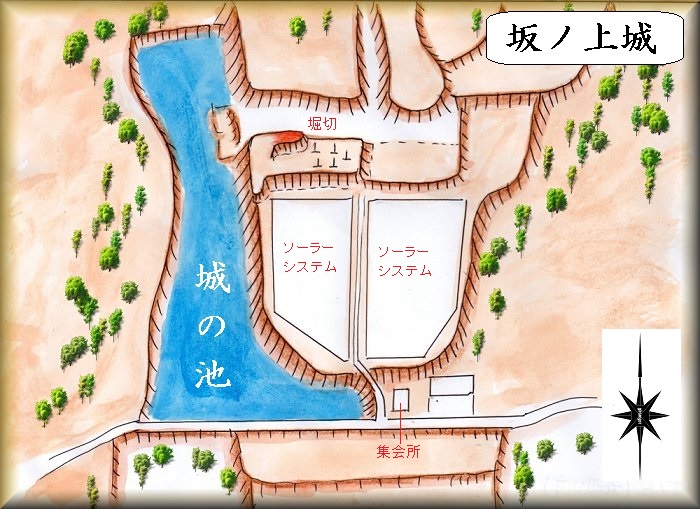

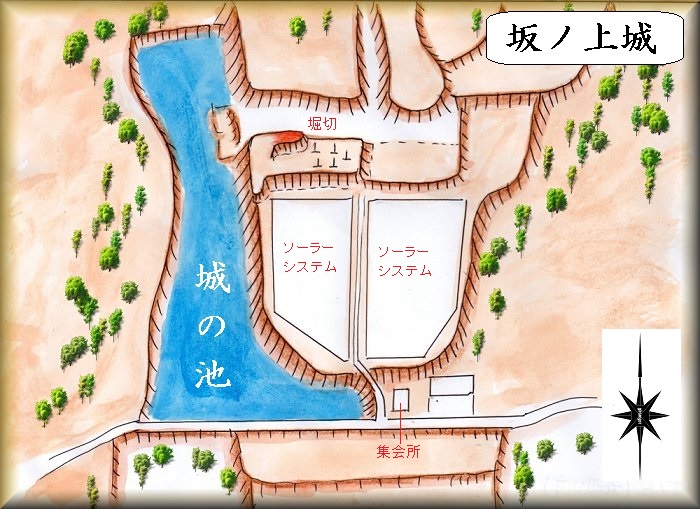

坂ノ上城(和歌山市市谷)

*鳥瞰図の作成に際しては『図解近畿の城郭Ⅲ』の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『図解近畿の城郭Ⅲ』の図を参考にした。

坂ノ上城の場所。

坂ノ上城は、市谷の集落の北側の微高地に築かれていた。

城の南側に谷一自治会館があり、そこの前にかろうじて車一台を停められるスペースがあるが、それ以外は周辺の道は狭く、車を停めるのには苦労することになる。

城の中心部分にはソーラーシステムが建設されている。

その背後の奥に土塁や堀切などの遺構が残されているらしいのだが、ソーラーシステムになっているのでは、奥まで進むことができないのではないかと思っていた。

しかし、実際に城内に入ってみると、ソーラーシステムの中心部分が通路になっており、そのまま真っすぐ奥の方まで歩いて行くことができた。

奥には一段高く幅広の土塁があり、そこには墓地が営まれている。ここは土塁というよりも櫓台というイメージの方が近いであろうか。

そしてその先に堀切が構築されていた。

西側には城の池と呼ばれる池があり、これはかつての天然の堀だったであろう。

東側は水田と畑になっているが、こちらにも本来は池があったのではないかと思われる。

沼沢地に囲まれた天然の要害というべき城であった。

坂ノ上城の城主は坂上氏だったと伝えられている。

この坂上氏というのは、坂上田村麻呂の子孫であったと言われる一族である。

小島氏や山口氏が城主だったという説もあるようだが、いずれもはっきりとしたことは分からない。

|

|

| 谷一自治会館 |

1郭へ |

|

|

| ソーラーシステム |

背後の土塁 |

|

|

| 土塁上の墓地 |

堀切 |

|

|

| 堀切 |

城塁 |

|

|

| 城塁 |

1郭 |

|

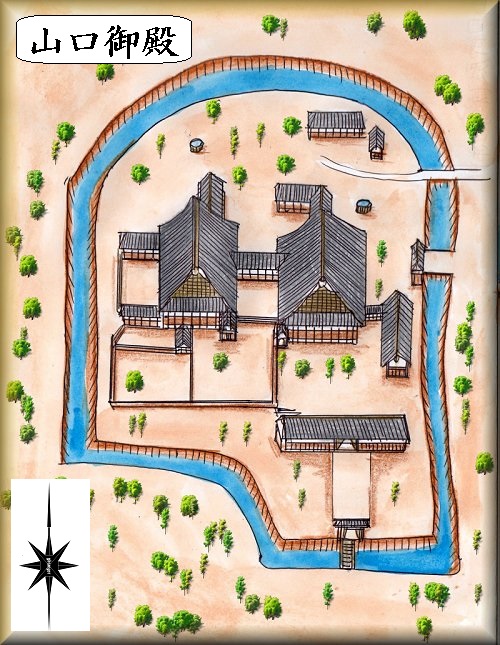

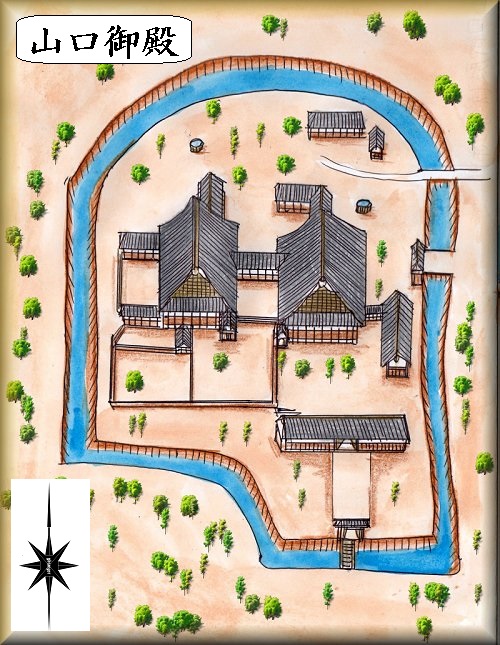

山口御殿(和歌山市市里)

*鳥瞰図の作成に際してはきいネットのページを参考にした。

*鳥瞰図の作成に際してはきいネットのページを参考にした。

山口御殿の場所(山口小学校)

現在の山口小学校のあるところが山口御殿の跡であるという。

小学校まで訪れてみたが、案内板のようなものもなさそうであった。

現状では明確な遺構は見られないが、南側を通っている小川はかつて堀として利用されていたものだと思われる。

小学校の敷地内に池があり、そこに石橋が架かっているのだが、あるいはこれが遺構と関連しているものなのかもしれない。

小学校の正門から東側に100mほど進んだところに井戸があった。これも御殿と関連していたものなのであろう。

そんなわけで現在は旧状を伺い知ることはできなくなってしまっているのだが、上記のページには建物の配置図が掲載されており、それを基に復元してみたのが右の鳥瞰図である。

内部には遠侍(武士の詰め所)や書院などの建物のほか、御供部屋・御台所などが建てられていた。

全体形状は方形ではなく、南東側が出張った形態をしている。また、北側は直線ではなく弧を描くような形状となっていたようだ。

周囲には堀が巡らされている。

郭の縁部分には土塁ではなく、「薮」という書き込みがされている。

竹などを植え込み薮状態にすることで、土塀の代わりを成していたようである。

山口御殿は、紀州藩によって築かれたものである。

かつてこの地には豪族易井喜内の居館があり、近世に入ると、それを利用して藩の別邸が築かれた。

参勤交代の際に、歴代藩主や幕府の使者の休憩所として利用されたと言われている。

学校敷地内で行われた発掘調査からは、御殿に関連すると思われる堀の一部や井戸、礎石、埋桶、土塀などが検出されている。

明治の廃藩置県によって、山口御殿の建物は順次、取り壊されていったが、明治6年(1873)に山口小学校が開校した際に、遠侍1棟が校舎として使われることとなった。

現在、山口小学校には、山口御殿のものと思われる石橋や鬼瓦が残されているという。

ということなので、上記の池に架かっている石橋は遺構というべきものであるらしい。

叶前(はんざき)城(和歌山市吐前)

*鳥瞰図の作成に際しては『図解近畿の城郭Ⅱ』の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『図解近畿の城郭Ⅱ』の図を参考にした。

叶前城の場所。

吐前城は、吐前の集落の北東側の水田地帯にあった。

現地を訪れてみたのだが、周囲の道路は狭く、車を停められそうな場所を探すのに苦労した。

城址一帯は水田地帯となっており、かなり改変されていると思われる。それでも西側には堀跡と思われる窪んだ地形がみられる。

北側から東側にかけて、複雑な折を伴った段差が認められる。ただし、城塁のラインとしては複雑に過ぎるようにも思われる。

かなり改変されているのかもしれない。

吐前城の城主は津田監物算長であった。

『鉄砲記』や『紀伊名所図会』などによると、この人物は種子島に赴いて鉄砲を買い求め、、それを堺に持ち込み、堺の鍛冶師・芝辻清右衛門に命じて、鉄砲の製造を始めた人物であったと言われている。

また、鉄砲・火薬をいち早く根来に持ち帰った。

そう考えると歴史上重要なことを成し遂げた人物であったと言えるだろう。

根来寺の杉ノ坊は津田氏の坊院であり、津田監物は根来寺にも影響を与えていた。

天正13年(1585)の秀吉の紀伊侵攻の際に討ち死にしたと言われているが、津田監物算長は永禄10年に死去しており、討死した監物というのは子孫のことなのではないかと考えられる。

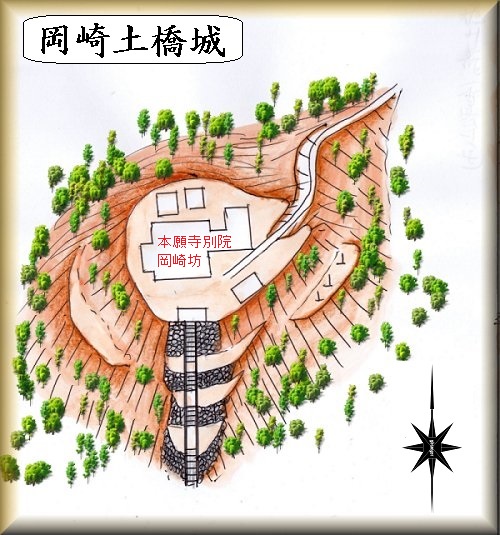

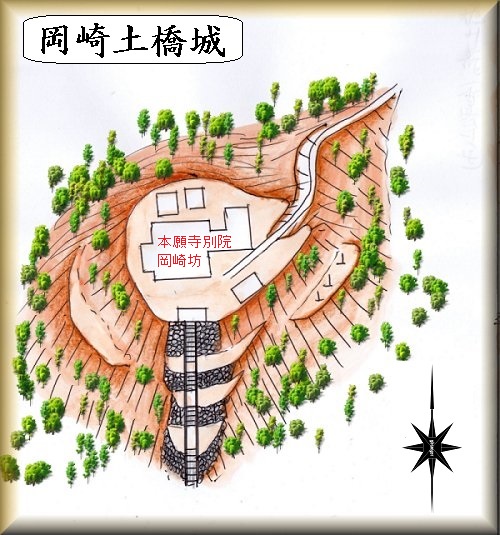

岡崎土橋(つちはし)城(和歌山市森小手穂)

岡崎土橋城の場所。

和歌山市森小手穂にある本願寺別院岡崎坊が、岡崎土橋城の跡であるという。

阪和自動車道和歌山南インターの北西300mほどの地点である。

岡崎坊は比高20mほどの独立山稜に築かれている。

正面の石段は南方にあるが、北側から岡崎坊まで車道が付けられているので、境内まで車を乗り入れることも可能である。

車は境内に停めさせていただいた。

この車道を運転するのが不安な人は山麓に車を停めて歩いて登ってもすぐである。山麓には車を停められそうな路肩の余白もある。

上まで登ってみると、境内は長軸50mほどの単郭の平場となっていた。

そこに所狭しと岡崎坊の建物が建てられている。

中には城の櫓のように見える建物もあった。

明確な城郭遺構は存在していないようである。

岡崎土橋城の城主は、土橋平九郎という人物だったと伝えられている。

しかし、この人物について詳しいことは分からない。

|

|

| 車道入口 |

山門 |

|

|

| 参道の石段 |

本堂 |

|

|

| 櫓のような建物 |

東方から |

|

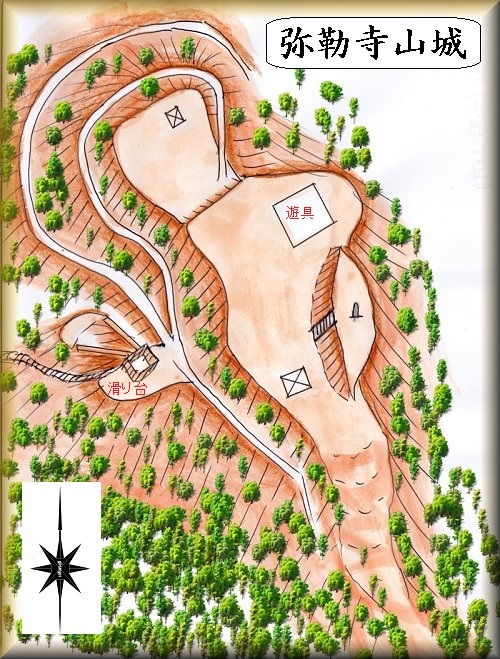

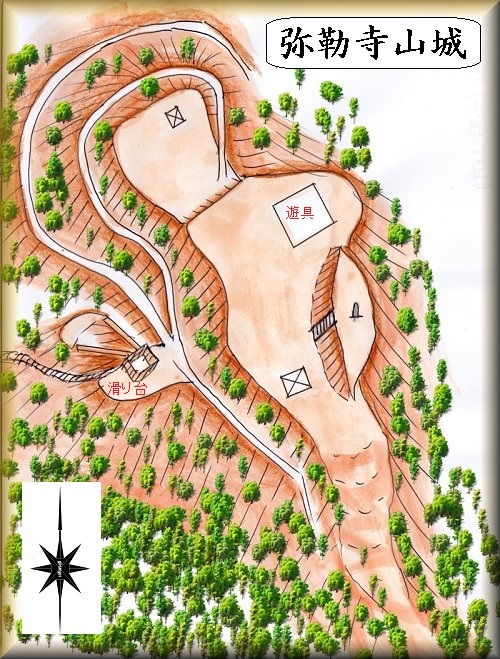

弥勒寺山城(和歌山市秋葉町)

弥勒寺山城(秋葉山公園)

弥勒寺山城(秋葉山公園)

県営秋葉山プールの北東にそびえている比高70mほどの秋葉山が弥勒寺山城の跡であり、秋葉山公園となっている。

とても大きな公園だというのに、残念なことに駐車場がない。

すぐ山麓にはプールの大きな駐車場があるのだが「ここは秋葉山公園の駐車場ではありません」という但し書きが付けられている。

そんなわけで、車を停められそうな場所を探すのに苦労することになる。

このプールの脇から遊歩道が付けられており、西側下の滑り台のところまで登って行けるようになっていた。

滑り台はすっかり草に覆われていた。子供が滑りたくなるような滑り台ではないことは確かである。

舗装された管理用の道路は東側の山麓から北側を回り込むようにして公園内部まで付けられている。

車で普通に運転できるような道なのだが、こちらの登り口には輪留めがしてあって、一般車両が進入できないようになっていた。

公園内を通っている道路の外側は切岸状の急斜面になっていて「なるほど城らしい」と感じさせるものであった。

公園内部はかなり広大なものである。大人数の兵員を収容するのに十分な広さとなっている。

東側が最高所となっていて、ここが主郭というべき場所である。ここには大きな石碑が建てられ、古戦場の案内板が設置されていた。

城というよりは古戦場として認識されているようである。

戦時に築かれた臨時の陣城とみるのがよさそうな場所である。

その下の広大な平場にはアスレチック遊具などが設置されている区画があったが、真夏の暑い時期ということもあってか、訪れている人はほとんどいなかった。

いかに立派な公園でも、駐車場もなく、山麓からけっこう歩かなければならないのでは、親子で訪れるのも難しいのではないかと思われる。

少なくともお子様向きの公園ではない。

弥勒寺山城は、天正13年(1585)の秀吉による紀伊攻めの際に、雑賀衆が籠城したところであると伝えられている。

雑賀衆はここを本陣として、周囲の山稜にも出城を築いて羽柴勢に対抗した。

しかし衆寡敵せず、結局は落城してしまうのであった。

|

|

| プール脇の入口 |

階段を登って行く |

|

|

| 滑り台の脇を通って山頂へ。 |

公園案内板 |

|

|

| 公園への入口 |

公園 |

|

|

| 公園 |

公園の遊具 |

|

|

| 1郭へ |

1郭の石碑 |

|

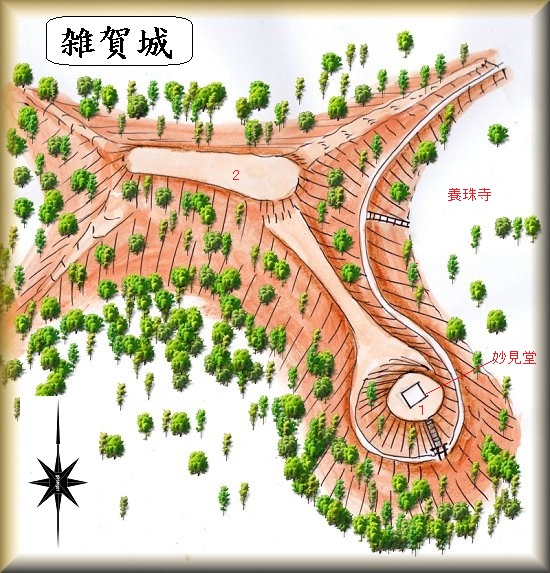

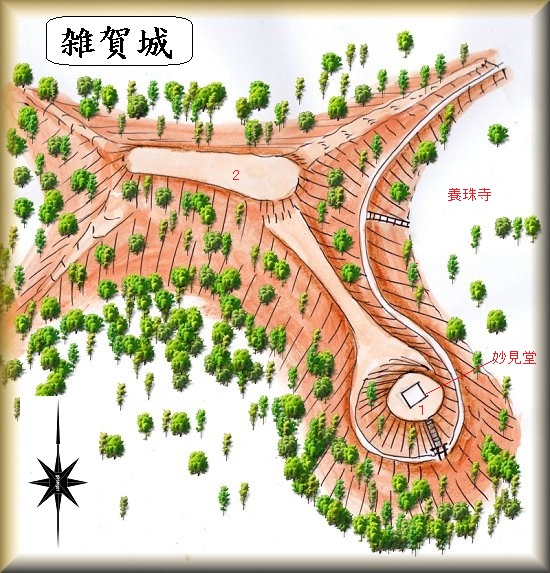

雑賀城(和歌山市若浦中)

雑賀城の場所。

雑賀城は養珠寺の西側にそびえている比高30mほどの独立山稜に築かれていた。

養珠寺の北側には墓地があり、その駐車スペースにちょっと停めさせていただいた。

養珠寺の南側はその名も城跡山公園という公園になっている。

城の南端の最高所には妙見堂が建てられており、その参道の入口が寺院の裏側にある。

そこから登って行けば、妙見堂まで簡単に進んで行くことができる。

妙見堂のある場所は狭隘な面積しかなく、櫓台といった程度のものである。

山稜はそこから北西側に続いているので、北西の2の部分辺りが、実質的な城の中枢部であった可能性がある。

雑賀城は雑賀氏の居城だった場所である。

司馬遼太郎の小説『尻啖らえ孫市』で有名な雑賀孫市がここの城主だったのであろうか。

昭和48年の大河ドラマ『国盗り物語』では、林隆三が雑賀孫市を演じており、それが好人物だったのが今でも印象に残っている。

孫市(林隆三)と秀吉(火野正平)とのやり取りは何とも楽しかった。

あの孫市の居城だったと思うと、なんだかとっても感慨深い気持ちになってしまうのであった。

雑賀城も弥勒寺山城と同様、天正13年(1585)の秀吉による紀伊攻めの際に、雑賀衆が籠城したところであると伝えられている。

しかし上方の大軍には抵抗できず、結局は落城してしまうのであった。

|

|

| 養珠寺から。 |

神社への参道 |

|

|

| 参道側面部の岩盤 |

神社参道 |

|

|

| 城塁 |

犬走り |

|

|

| 妙見堂 |

妙見山の石碑 |

|

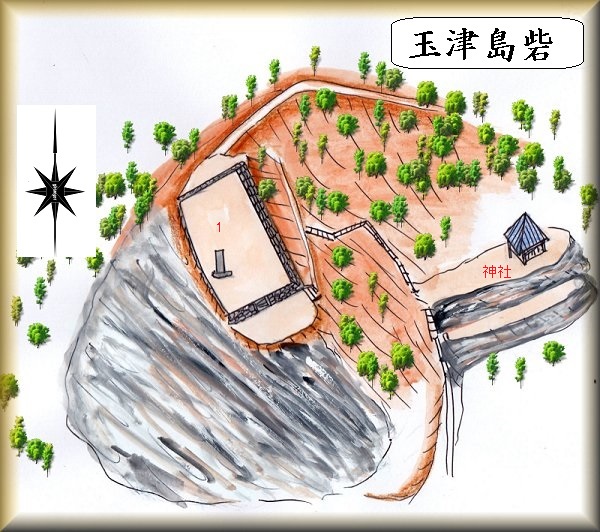

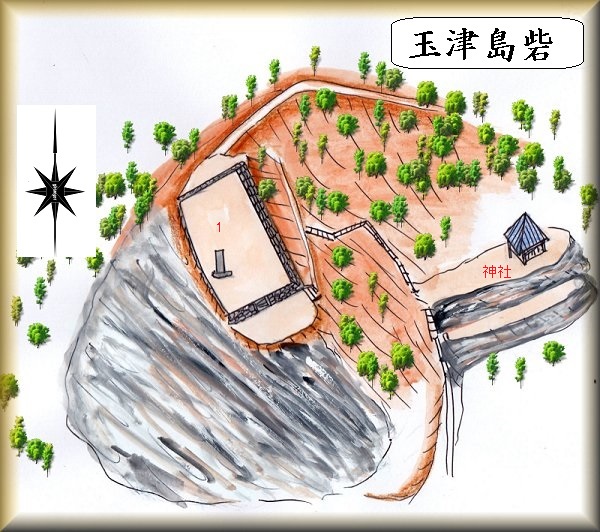

玉津島砦(和歌山市和歌浦中)

玉津島砦の場所。

雑賀城の300mほど南側に玉津島神社がある。

神社の背後が比高20mほどの独立山稜となっており、その上に玉津島砦があったという。和歌浦に臨む高台である。

雑賀城の支城とも言うべき場所である。

海岸線に近く、海を監視するのにはふさわしい場所であるといえよう。

南側に玉津島神社の駐車場がありトイレなども設置されている。

また南側には、「和歌の浦あしべ庵」と呼ばれる邸宅が残されている。

砦の南側は断崖となっていて、とても登れるような地形ではない。

しかし、東側から遊歩道が付けられており、上まで進んで行くことができるようになっている。

山頂部分には石垣で囲まれた長方形の区画がある。ここが砦の跡かと思われる。

ただし、石垣は後世のものであろう。

山上の面積はさほどないので大勢の人員を籠めておくことはできない。

物見台といった程度のものである。

海岸に近い小高い丘ということもあり、眺望の優れている場所である。

玉津島砦も天正13年(1585)の秀吉の侵攻の際に雑賀衆が立て籠もった場所であったと言われている。

弥勒寺山に本陣を置いた雑賀勢は、周辺のあちこちの山稜に出城を築いたと言われているが、玉津島砦もその1つだったのであろう。

結局は羽柴勢に攻撃されて落城してしまうことになる。

|

|

| 南側から |

和歌の浦あしべ庵 |

|

|

| 壁面部の岩盤 |

岩盤と庵 |

|

|

| 岩盤と庵 |

岩盤と庵 |

|

|

| 遊歩道入口 |

通路 |

|

|

| 階段 |

1郭の下 |

|

|

| 1郭内部 |

1郭からの眺望 |

|

|

| 1郭からの眺望 |

1郭 |

|

|

| 石垣 |

側面部の岩盤 |

|

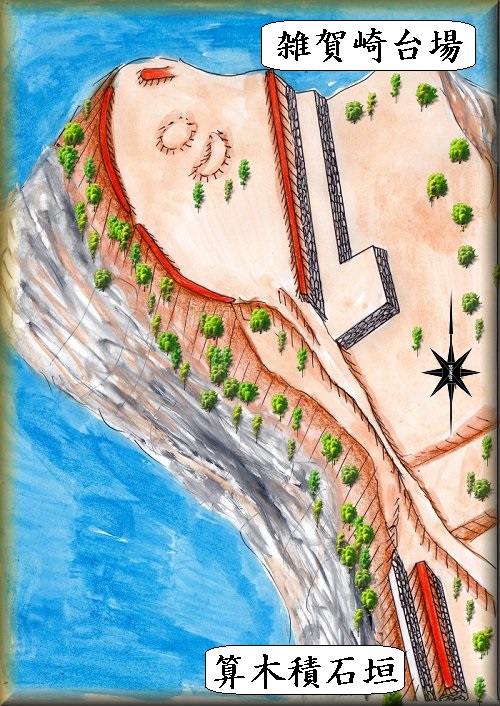

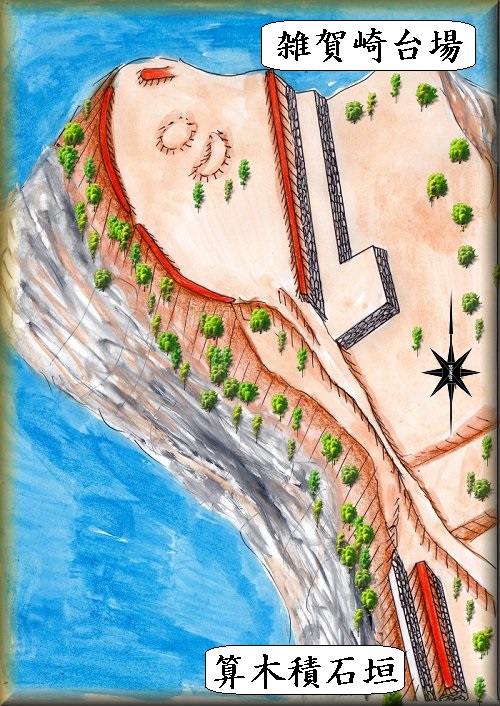

雑賀崎台場(和歌山市雑賀崎)

*鳥瞰図の作成に際しては現地案内板の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては現地案内板の図を参考にした。

雑賀崎台場の場所。 台場への入口の場所。

雑賀崎台場は、雑賀崎の岬の先端部分に築かれていた。

入口部分にあたるところに駐車スペースがあるので、車はそこに停めて置くことが可能である。

北西側を見ると「雑賀崎台場→」と書かれた案内表示があるので、後はそれを進んで行くだけである。

「その先250m」と表示されており、岬の先端まではそれなりの距離がある。

岬の先端部はやや低い地形となっているので坂道を下って行くと、すぐ左手に算木積石積が見えてくる。

土塁の周囲を石積みで固めたもので、台場の石積みと同じような形状をしている。

関連した施設なのではないかと思われるのだが、台場からは離れた場所に位置しており、どのような機能を有していたのかよく分からない。

その先の土橋状の部分の先が一段高くなっており、そこに台場が築かれていた。

台場は楕円形に近い形のもので、東西の両側には土塁が構築されている。

東側の城塁の下には石積みがある。

またその下に方形の平場があり、その周囲も石積みで固められていた。

台場内部にはV字型の石積みがあったということであるが、現在ではよく分からなくなってしまっている。

和歌山市の文化財のページによると、雑賀崎台場の歴史については以下の通り。

「江戸時代末期、外国船の来航に対処するために、紀州藩により沿岸部に築かれた土塁・石垣・砲台などの海防施設が台場です。

雑賀崎台場は、紀伊水道に突出した通称「トンガの鼻」と呼ばれる岬の先端部に築かれた台場跡で、調査により周囲には土塁がめぐり、土塁の下には石垣が構築されている状況が判明しました。

土塁に囲まれた中央部には、逆V字状の石積み遺構が確認されています。

この石積み遺構に関しては、現在のところ類例がなく、詳細は不明ですが、砲台に関連するなんらかの施設であるものと考えられます。

台場の築造時期は、構築の際の整地土から出土した遺物より、18世紀後半から19世紀前半と考えられます。」

|

|

| 入口の案内 |

算木積石積み |

|

|

| 算木積石積み |

算木積石積み |

|

|

| 算木積石積み |

大島 |

|

|

| 台場下の石垣 |

石垣 |

|

|

| 台場の石垣 |

土塁 |

|

|

| 台場内部 |

土塁 |

|

|

| 大島 |

南側方向 |

|

|

| 南側の土塁 |

|

|

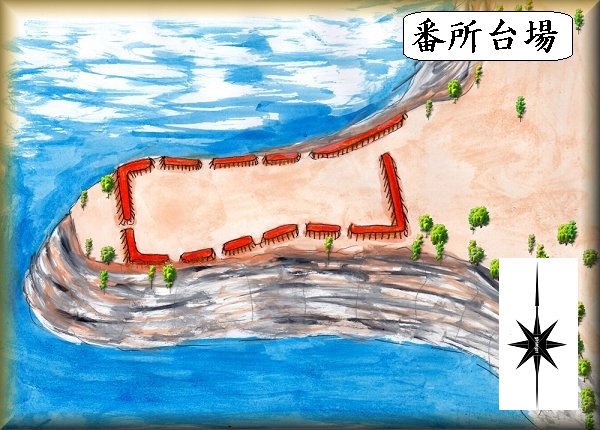

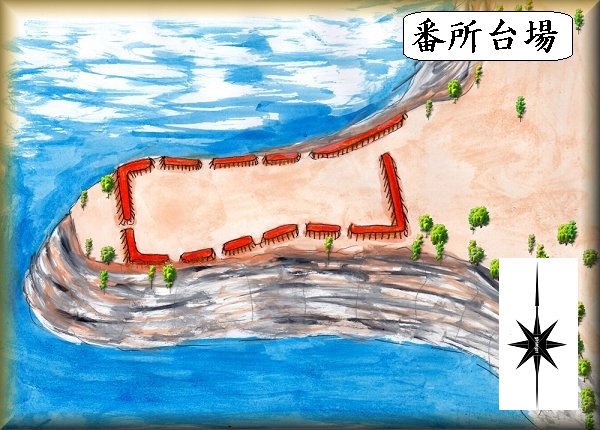

番所(ばんどこ)台場(和歌山市雑賀崎)

*鳥瞰図の作成に際しては台場の古図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては台場の古図を参考にした。

番所台場の場所。

雑賀崎台場の南西側に位置しており、西側に長く突き出した、「番所の鼻」と呼ばれている岬に築かれた台場である。

現在は番所庭園という有料施設として公開されている。

入園料金は600円、駐車料金は500円となっている。

今回は内部まで訪れていないが、庭園内部には土塁が残されているようである。

岬の周囲に土塁を構築し、あちこちに砲台を置くための切れを入れていた。

番所台場は、幕末に紀州藩によって築かれた台場の1つである。

海上の見張りのため遠見番所であった。

藩領の長い海岸線十数ヶ所に番所が設置されていたが、中でも和歌山城に最も近い番所として、狼烟場と共に重要な所であったという。

後に遠見番所は鷹の巣山頂へ移転したので、ここは「元番所」とも呼ばれることになった。

嘉永6年(1853)の米国ペリーの来航を機に、紀州藩も本格的に海防に取り組む必要に迫られた。

翌安政元年(1854)に家老三浦長門守によって「元番所お台場」が、構築されることになったものである。

*鳥瞰図の作成に際しては『図解近畿の城郭Ⅲ』の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『図解近畿の城郭Ⅲ』の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『図解近畿の城郭Ⅲ』の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『図解近畿の城郭Ⅲ』の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては

*鳥瞰図の作成に際しては

*鳥瞰図の作成に際しては『図解近畿の城郭Ⅱ』の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『図解近畿の城郭Ⅱ』の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては現地案内板の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては現地案内板の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては台場の古図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては台場の古図を参考にした。