和歌山県田辺市

*参考資料 『日本城郭体系』

田辺城(錦水城・田辺市上屋敷町)

*鳥瞰図の作成に際しては現地案内板を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては現地案内板を参考にした。

田辺城は、田辺湾に臨む港近くにあった。目前には州崎の入り江があり、港を掌握するための海城であったといえる。

現地にあった城郭配置図を基にして鳥瞰図を描いてみたが、現状では遺構はほぼ湮滅状態である。

どうしたことか城址はすっかり宅地化されてしまっていて、堀も石垣もほとんど取り払われてしまったようである。

近世城郭でありながら、これほど見事に湮滅してしまっているというのもめずらしいのではないだろうか。

とはいえ、西側の川に臨む一角に水門跡だけがわずかに残されている。石垣造りの水門であり、これが現状での唯一の遺構であるといっていい。

田辺城が築かれたのは和歌山に入部した浅野氏によってであり、慶長11年(1606)のことであった。

かつてこの地には洲崎城と呼ばれる城があったが、津波によって流されてしまい、代わりに対岸のこの地に田辺城を築いたというわけである。

浅野氏はこれを田辺湾を支配するための拠点とした。

田辺城の建設と共に、城下の町割りも行われ、城下町はしだいに整備されていった。

その町割りは現在でも「上屋敷町」「中屋敷町」「新屋敷町」といった地名となって残っている。

元和元年、浅野氏は芸州広島に転封となり、紀州は御三家の所領地となった。田辺には紀伊家の付け家老となった安藤直次が入部する。

その際の田辺城はそれほどきちんと構築された城ではなかったといわれる。

御殿こそは立派であったが、いわゆる城郭構造物はそれほど充実していなかったらしい。

その後、城の改修が行われ、城の白壁が築かれたの幕末の天保年間に至ってからであった。

城の改修はほそぼそと、長い年月をかけて行われていった。

幕末になると、海防上の理由から新城の築城が計画されたが、結局それが実現することはなく、明治維新を迎えて、やがて田辺城も廃城となってしまった。

|

|

| 田辺城水門の入口。上はコンクリートに覆われてしまっている。 |

水門から川を見たところ。流れがけっこう速い。 |

|

|

| 水門脇の石垣と石段。写真がぼやけているのは雨のせいである。 |

水門内部の石段。 |

|

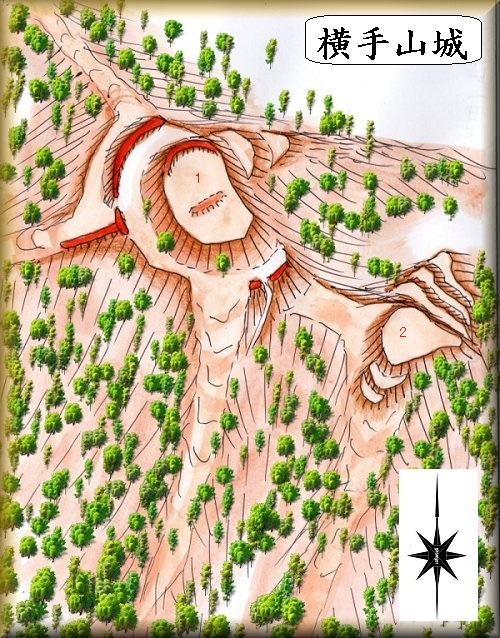

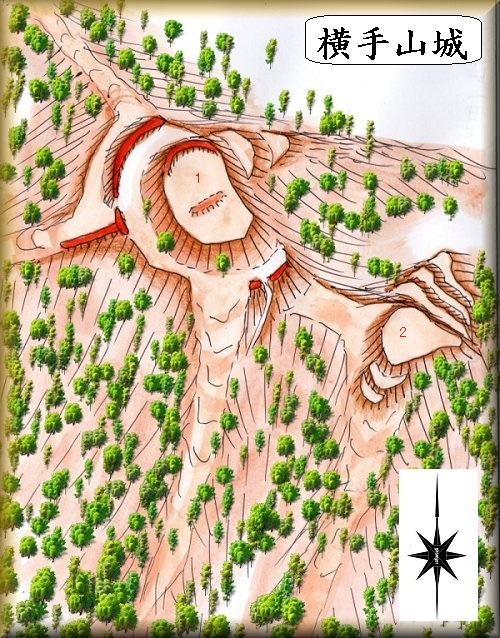

横手山城(田辺市中芳養)

*鳥瞰図の作成に際しては『図解近畿の城郭Ⅳ』の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『図解近畿の城郭Ⅳ』の図を参考にした。

横手山城の場所。

横手山城は、県道199号線の中芳養トンネルの上にある比高60mほどの山稜に築かれていた。

すぐ北西側には小野坂峠があり、かつては重要な街道を押さえる位置にあった。

航空写真を見てみると、山稜の西側に一帯にはミカン畑が築かれており、畑の中の道を進んで行けば、城のすぐ下まで到達できそうである。

ということで、西側のミカン畑の入口まで行ってみたのだが、入口に網がかかっており、中に入ることができないようになっていた。

入口の南側100mほどの所には山に向かう車道もあったので、それを進んでみる。

しかし、それもすぐ行き止まりになってしまう。

この車道はミカンを運ぶトロッコレールのところまでアクセスするためのもので、その先には道はなかった。

比高60mほどであるから、直登していけばすぐに登れそうでもあるのだが、この日は雨が降っていた。

それも近くで線状降水帯が発生するという激しい雨である。

そんなわけでそれ以上は山稜に進んで行くことができなかった。

鳥瞰図は上記の書の図に基づいて作成してみたものである。

山頂部分を削平して1郭を造成し、その周囲を切岸加工することで腰曲輪や横堀が形成されている。

1郭から南東側の尾根の先には2郭があり、側面部には3段の帯曲輪が形成されている。

これだけのものであり、規模は大きくない。

コンパクトな山城といった趣の城である。

横手山城の城主等、歴史については不明であるが、当地域が湯河氏の支配領域内にあることから、湯河氏に関連した城郭だったのではないかと考えられている。

|

|

| 北方から |

ミカン畑入口 |

|

|

| トロッコレール入口 |

トロッコレール |

|

|

| 入口 |

西方から |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

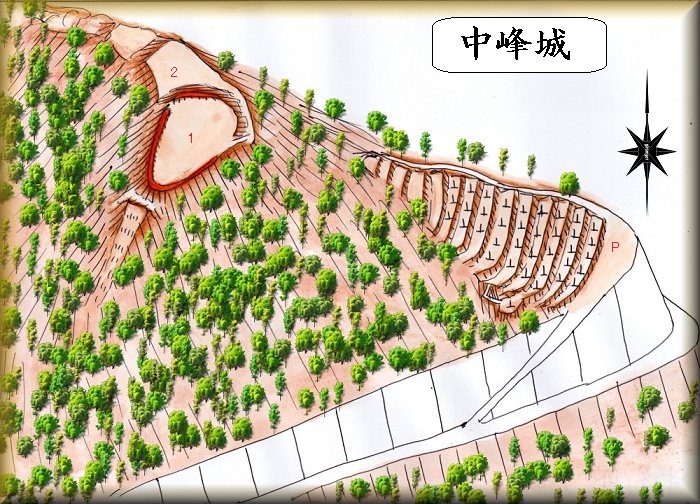

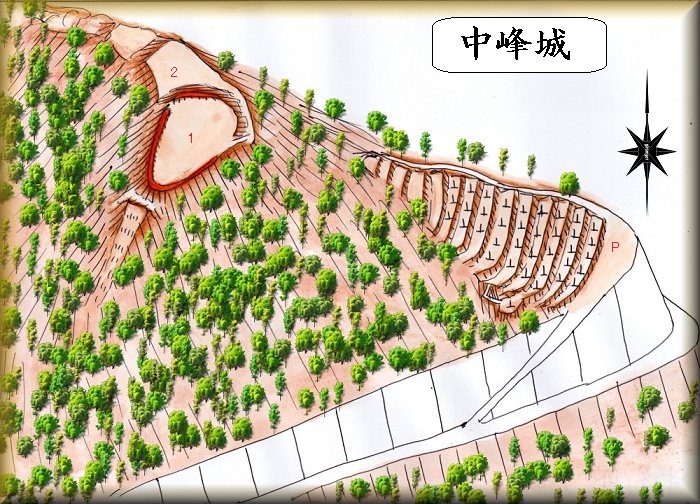

中峰城(田辺市秋津川)

*鳥瞰図の作成に際しては『図解近畿の城郭Ⅳ』の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『図解近畿の城郭Ⅳ』の図を参考にした。

中峰城の場所。

中峰城は、奇絶峡トンネルを抜けた先にあるかなり奥深い地区に築かれている。

城の下を廻るようにして県道29号線が通っている。この上の比高60mほどの山稜先端部が中峰城のある場所である。

山稜の先端下部には墓地が造成されていて、そこに上がって行く車道が付けられている。

そこに墓地の駐車スペースがあるので、車はそこに停めて置くことが可能である。

この道はけっこうな急坂なので、これを運転するのが不安な人は、下の県道沿いにも路肩の余白がある。テキトーなところに停めて置くことが可能である。

墓地の北側に道があり、それを通って行くと墓地の上まで行くことができる。

墓地を過ぎた先にも段々の地形がみられる。いずれここにも墓地が造成されるのであろう。

その先は道がなくなってしまうが、比較的緩やかな斜面であり、薮もひどくない。

この日はけっこうな雨が降っていたのだが、傘を差しながらでも登って行ける斜面であった。

そうしていくらか登って行くと、城塁が正面に見えてきた。城内へ到達である。

山頂部を削平して1郭が形成されており、広さは長軸30mほどある。

南端部は小さな堀切によって区画されている。

北側の城塁の高さは2mほどであるが、切岸加工されており、その先に2郭が造成されている。

これだけの城である。非常に簡素な構造であり、急造された城だったのではないかという印象を受ける城である。

『紀伊続風土記』によると、中峰城の城主は目良弥二郎春湛だったという。

目良氏は守護畠山氏の家臣となっていた国人であった。

畠山一族の内紛の際、目良氏は政長方に属して抗争に参加した。

河内教興寺の戦いでは目良三兄弟は、三好勢36人を討ち取る活躍を見せたが、討ち死にしてしまったという。

|

|

| 墓地への入口 |

墓地 |

|

|

| 墓地の上 |

この山稜を登って行く |

|

|

| 1郭城塁が見えてきた。 |

1郭城塁 |

|

|

| 1郭 |

1郭と土塁 |

|

|

| 南西の堀切 |

堀切 |

|

|

| 城塁 |

2郭 |

|

|

| 2郭 |

|

|

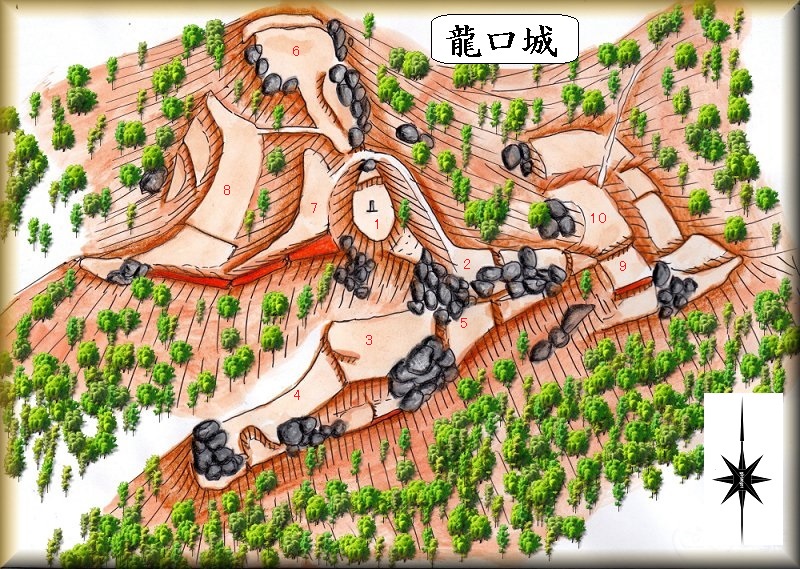

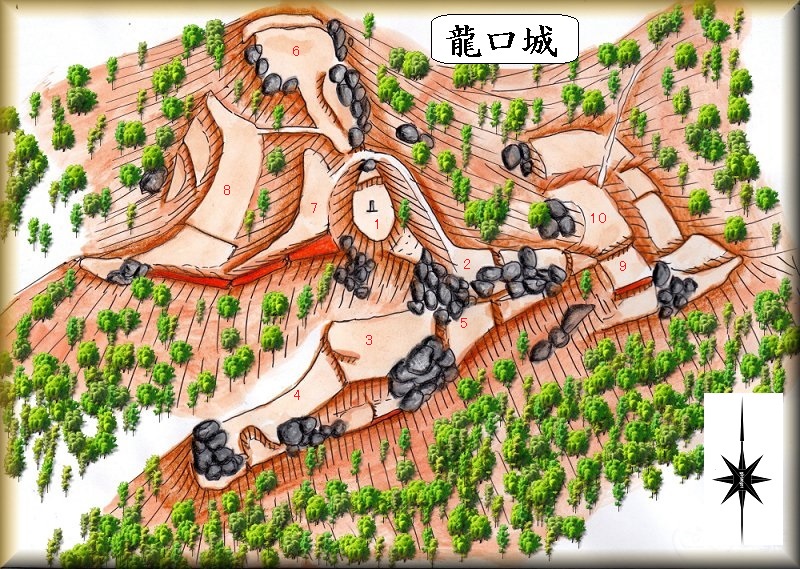

龍口城(田辺市下三栖)

*鳥瞰図の作成に際しては『図解近畿の城郭Ⅳ』の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『図解近畿の城郭Ⅳ』の図を参考にした。

龍口城の場所。

龍口城jは、その名も城山台工場団地という工場地帯の上にそびえている比高70mほどの山稜に築かれている。

どこに登城口があるのか分からなかったのであるが、地形図を見てみると、南側の工場の裏手からだと、比高20mほど登れば城内に到達できそうである。

これが一番簡単なアクセスではないか、そう思ってその工場の裏手まで進んで行った。

そこから斜面に取り付けばすぐである・・・・と思ったのだが、そこはものすごいヤブ状態になっていた。

この日は雨が激しく降っていたのであるが、晴れていたとしてもこのヤブを突破するのは難しいだろう。冬場でも収まっているかどうか分からないようなドヤブである。

城の図面を見ると北東側の山麓から道が付けられているようにも見える。しかし、この方向に登城道があるのかどうかは確認していない。

その辺りは車道も狭く駐車スペースがあるとも思われないのである。

といったような状況で、城内まで到達することができなかった。

鳥瞰図は上記の書の図に基づいて作成してみたものである。

山稜の地形に従って山頂の1郭を中心として地形なりに多数の郭が造成されているようである。

城山はかなりの岩山らしく、あちこちに岩場があるらしい。これでは建物を建てるのも難しかったかもしれない。

1郭には城址碑が建てられているらしい。

龍口城の城主は、当地の豪族であった楠本氏だったと伝えられている。

また「小山文書」によると、文明9年(1477)に熊野から進出してきた畠山義就が築いたとする。

天正13年(1585)の秀吉による紀伊侵攻の際には、田辺に来た羽柴秀長勢に危機を感じた熊野本宮大社が、龍口城に尾呂志山城守や入鹿左衛門次郎らの熊野衆を派遣して籠城させたともいう。

この時には羽柴方の藤堂高虎・青木勘兵衛に攻められて落城することになった。

|

|

| 東方から |

南方から。とても入れるヤブではない。 |

|

|

| 南方から |

西方から |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

*鳥瞰図の作成に際しては現地案内板を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては現地案内板を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『図解近畿の城郭Ⅳ』の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『図解近畿の城郭Ⅳ』の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『図解近畿の城郭Ⅳ』の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『図解近畿の城郭Ⅳ』の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『図解近畿の城郭Ⅳ』の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『図解近畿の城郭Ⅳ』の図を参考にした。