和歌山県すさみ町

*参考資料 『図解 近畿の城郭』Ⅰ~Ⅳ 『日本城郭体系』

*参考サイト 城郭放浪記

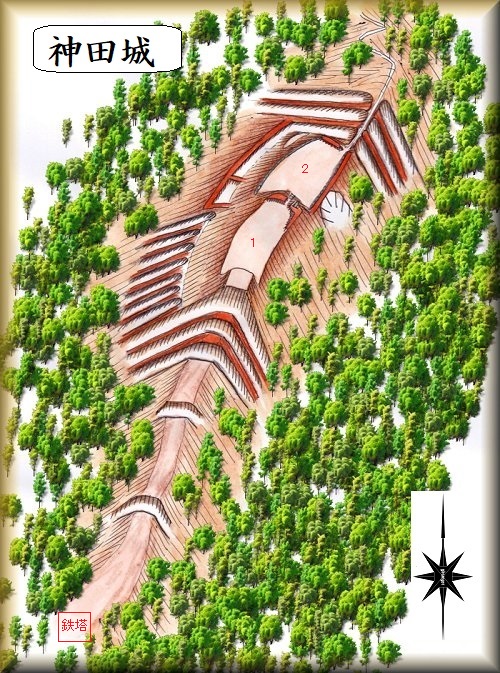

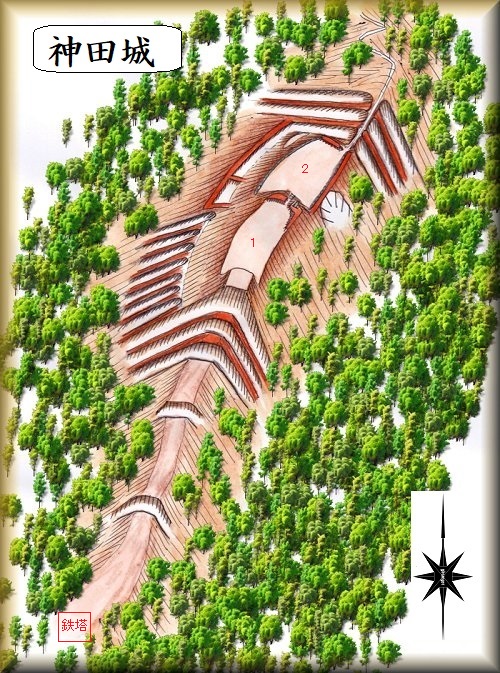

神田城(すさみ町周参見)

*鳥瞰図の作成に際しては『図解 近畿の城郭』を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『図解 近畿の城郭』を参考にした。

神田城は、持宝寺の背後にそびえている比高70mの山稜に築かれていた。遠目に見ると鉄塔が建っているのが見えているが、これが城域のさらに南側の位置であり、実際の城域は北側の先端に近いところである。

車は持宝寺の駐車場に停めさせていただいた。そこから山稜に付けられた墓地の脇を登って行くと、赤い鳥居がいくつかあり、その先に金毘羅社が祭られている。これが登城道の目印となる。この神社の背後に回り込んでいくと山道が付けられており、これを登って行けば、自然に北側の三重堀切の所に到達できるようになっている。

最初に目に入ってくるのがこの三重堀切である。堀切の規模はいずれも大きく、両端に竪堀が落ちて行っている。中央の竪土塁も明瞭である。これらを乗り越えていった先が2郭である。

2郭は南北40mほどの郭であり、正面には城塁があって、その中央に立派な石段が付けられているのが見えている。この石段はかつて城内に祭られていた神社の名残なのであろう。

石段を登って虎口を抜けたところが1郭である。虎口の両側にはしっかりとした土塁が積まれていて、東側の土塁の上には「神田城址」と書かれた立派な城址碑が建てられている。

1郭は南北に50mほどあり、なかなかの広さである。その背後には櫓台と言ってもよさそうな土壇がある。ここにかつては何らかの建物が建てられていた可能性が高いと思われる。

その背後は深さ10m近い大堀切になっている。鋭く堅固な堀切である。竪堀といい堀切といい、それぞれの遺構規模が大きいため、この城はあちこちに見どころを有している。

大堀切の先にも2本の堀切があり、こちらの方向でもやはり三重堀切が形成されている。尾根はその先にもさらに続いており、尾根上に掘られた堀切はその後も2本存在している。一番南側の堀切を越えると、そこには山麓からも見えていた鉄塔が建てられていた。

再び1郭下の大堀切の所に戻り、今度は1郭の西側斜面を歩いて行く。こちら側の斜面には畝状竪堀が10本ほど構築されているのである。こちらはあまり深いものではないが、10本も連続していると、なかなかの見どころである。

さらにその先を進んでいくと、2郭側面部の横堀が構成されていた。畝状竪堀といい、横堀といい、なかなか見どころの大きな山城である。この横堀に続いている土塁の側面部には石垣が積まれて補強されている。

神田城はこのような城郭で、この城の構造物はいずれも規模が大きく、見ごたえがある。城郭マニアが訪れて喜ぶ城であることは間違いない。

神田城の城主は宇都宮氏である。なぜこんなところに宇都宮氏が?と思うところであるが、下野から上方に来ていた宇都宮氏は、織田信長に敗れて、阿波に逃げていた。三好氏に所属していたのであろうか。そこで周参見城主の周参見氏に招かれて、紀州にやってきて、神田城を築いて城主になった。永禄12年(1569)のことであったという。

その後の宇都宮氏は織田信長への怨念を晴らすために石山本願寺に従って織田軍と戦っていたが、本願寺が降伏した後には、前途に絶望し、帰農したと言われている。結局、下野に帰ることはなかった。というより、帰れない事情があったのであろうか。

|

|

| 西側から遠望する神田城。ここからの比高は70mほど。 |

北西端の墓地から登って行くと金毘羅神社がある。この背後から城内まで道が付けられている。 |

|

|

| 最初に見えてくる三重堀切。両端は長大な竪堀となっている。 |

三重堀切の2本目。 |

|

|

| 同じく3本目。 |

2郭内部。奥に1郭の石段が見えている。 |

|

|

| 1郭土塁上に建てられた城址碑。 |

1郭内部。奥の櫓台の前に神社が祭られている。 |

|

|

| 櫓台の背後には深さ10m近くもある堀切が掘られている。 |

この堀切は三重構造となっている。 |

|

|

| 三重堀の間の畝を見たところ。 |

三重堀の先にもさらに堀切がある。この先の尾根に鉄塔が建てられている。 |

|

|

| 1郭側面部にある畝状竪堀の畝。 |

同じく畝城竪堀の畝。 |

|

|

| 2郭側面部にある見事な横堀。 |

横堀に接続する土塁の側面部には石垣が積まれている。 |

|

|

| 再び2郭北側の三重堀切の所に戻ってきた。 |

|

|

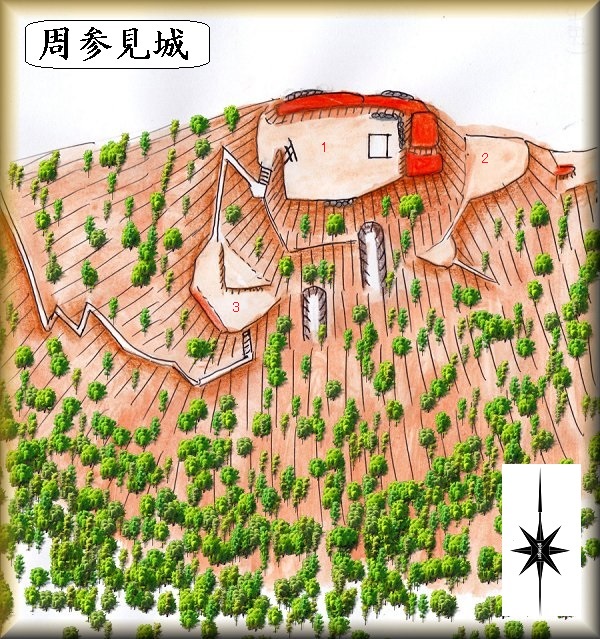

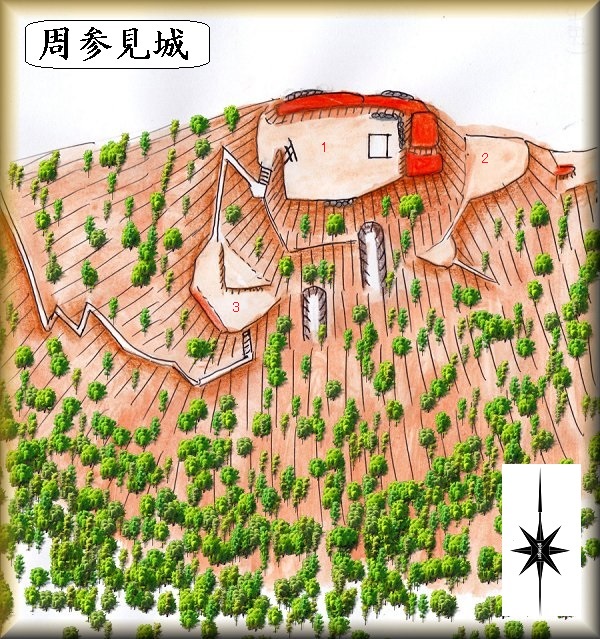

周参見城(すさみ町周参見)

*鳥瞰図の作成に際しては城郭放浪記の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては城郭放浪記の図を参考にした。

周参見城の場所。 登城道入口の場所。

周参見城は、萬福寺の東側にそびえている比高70mほどの秋葉山に築かれている。周参見駅のすぐ東側の位置である。

車は萬福寺の駐車場に停めさせていただいた。

城内には秋葉神社が祀られており萬福寺の墓地の奥から参道が付けられている。

参道の入口には獣除けの柵があり、そこに但し書きが設置されていた。

「登るのは自己責任 入山希望の場合は寺にお声がけください」とあったので、階段を降りて、お寺に声をかけに行った。

ここからは神社の参道を登って行く。自己責任で、とあったが、いつも登っている山城と比べたら、ちゃんと道が付けられている分、かえって安全なくらいの道である。

この日、雨が降っていたが、傘を差しながらでも登城することができた。

ただし、参道の外側は急斜面となっている。滑り落ちたらただでは済まないので、その点には気を付けておいた方がよい。

そうして登って行くと3郭の平場があった。そこからさらに登ったところが山頂の1郭である。

1郭は眺望が開けており、景色がよく見える場所であった。この奥に秋葉神社が祀られている。

1郭の北側には土塁があり、神社の背後には櫓台状の土塁があった。

その下が切岸面となっていてそこに2郭が造成されている。

2郭から南側にはさらに小さな郭があり、そちらの方から登ってくるルートも存在していたようである。

これだけの城で、たいして広い面積の郭もないが、急峻な山上に築かれているのでかなりの要害だとは言える。

山麓に居館があり、山上は緊急時の避難所だったのではないかと思われる。

この城からさらに比高200mほど登って行った高所には、やはり周参見氏の藤原城が築かれている。

周参見城は周参見氏(須佐見氏)によって築かれたと伝えられている。

周参見氏は藤原秀郷の子孫と言われているので古い氏族である。

室町時代の応永8年(1401)頃に周参見庄にやってきて藤原城(周参見城のさらに上、比高260mの所にある山城)を築いて城主となったという。

しかし、山麓に近い周参見城の方が先に築かれたのではないかと思うのだが、いかがなものであろう。藤原城は詰の城として後に築かれたのではないだろうか。

天正13年(1585)、羽柴秀吉の紀州攻めの際に秀吉に降伏した周参見主馬太夫は所領を安堵された。この時はうまく立ち回れたわけである。

その後は秀吉の水軍衆に組み込まれて朝鮮の役に従軍することとなった。

慶長5年(1600)の関ヶ原役において周参見主馬太夫は西軍に所属してしまう。今回は時勢を見誤ってしまった。そんなわけで戦後に捕縛され所領を没収されてしまう。

周参見主馬太夫は2年後の慶長7年(1602)に没したと伝えられている。

|

|

| 萬福寺からの遠望 |

神社参道入口 |

|

|

| 注意書き |

参道 |

|

|

| 2郭 |

1郭からの眺望 |

|

|

| 1郭の秋葉神社 |

土塁 |

|

|

| 櫓台 |

3郭 |

|

|

| 神社 |

鳥居 |

|

|

| 南方から |

|

|

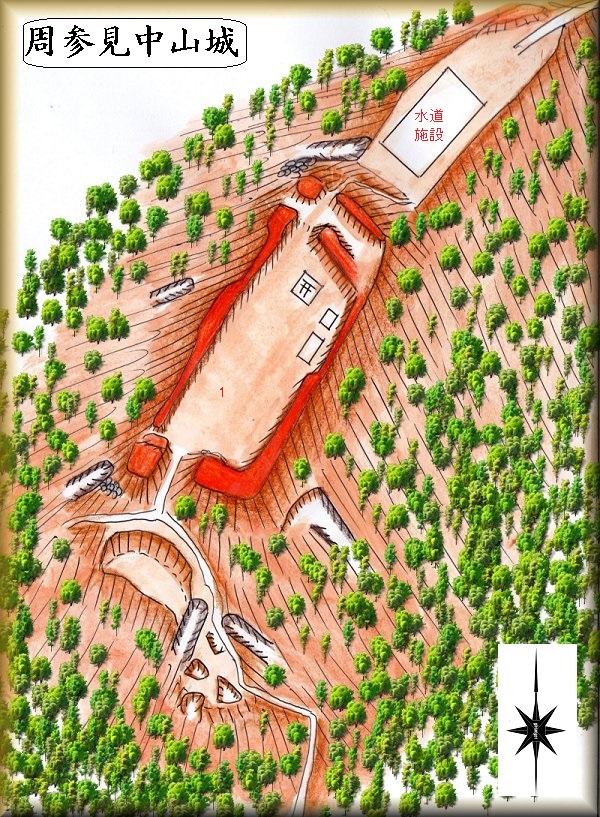

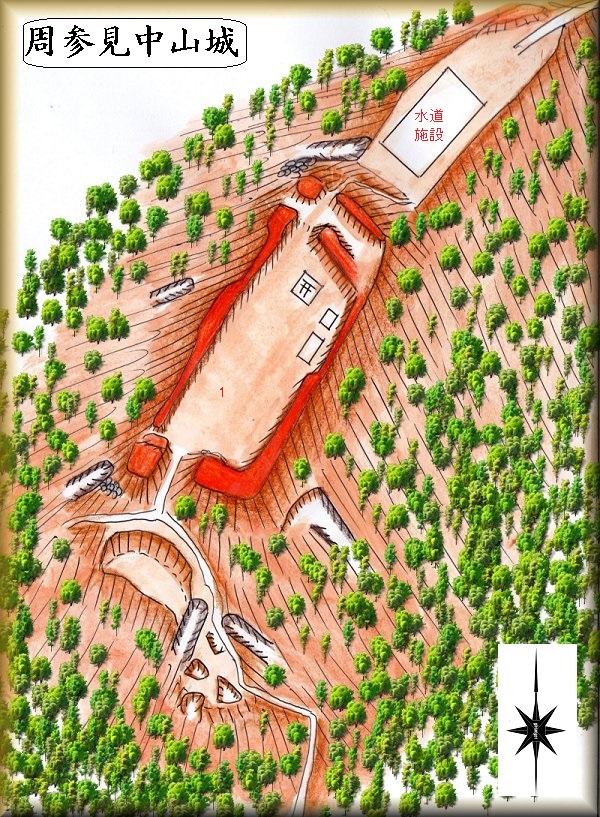

周参見中山城(すさみ町周参見)

*鳥瞰図の作成に際しては城郭放浪記の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては城郭放浪記の図を参考にした。

周参見中山城の場所。

周参見中山城は、周参見川をはさんで周参見城の北西に向かい合う比高60mほどの山稜に築かれている。

周参見城との関係が深そうな場所にある。

周参見城の支城というべきものであったろう。

城内には神社が祀られており、城の南端下から1郭まで参道が付けられているので、これを登って登城することができる。

しかし、1郭の下の2郭とも言うべき所には水道施設が設置されており、ナビの地図を見ても、この水道施設のところまでまで道が付けられているのが分かる。

車止めがなければ水道施設の所まで車で行けるかもしれないと思って、その道を進んで行く。

すると、そのまま水道施設のところまで登って行くことがことができた。

ただし、急坂および急カーブもあるので運転には注意が必要である。

車は水道施設の前に停めさせていただいた。

水道施設の奥には一段高く城塁が見えている。

見るとそこには階段が設置されていて、こちら側からも神社に参詣できるようになっていたのであった。

登ったところが神社背後の土塁の上である。

土塁は幅が広くなっており、その両端が高くなっているため、二重堀切のようにも見える構造となっていた。

そこから1郭に降りていく。1郭は長方形で南北に長く80mほどもある。

周囲にはしっかりと土塁が巡らされている。

南端近くに石碑があったので城址碑かと思ったのだが、そうではなく為後鋻碑というものであった。

「鋻」という字はPCでは表すことができず、実際には右上が「又」ではなく「仁」となっている漢字である。

基本的には単郭の城というべきものであるが、郭も土塁もしっかりとしており、きちんと造成工事が行われていたことがよく分かる城である。

周参見中山城の城主は周参見太郎であったと伝えられている。

この人物の詳細については不明である。

周参見氏の一族であることは間違いない。

上記の通り中山城は周参見城の支城というべき位置づけの城で、一族に守らせていたと考えられる。

|

|

| 周参見城の方向から |

水道施設 |

|

|

| 水道施設からの階段 |

土塁 |

|

|

| 櫓台の堀切状部分 |

土塁 |

|

|

| 1郭 |

1郭の神社 |

|

|

| 為後鋻碑 |

南の参道 |

|

|

| 1郭 |

北側の土塁 |

|

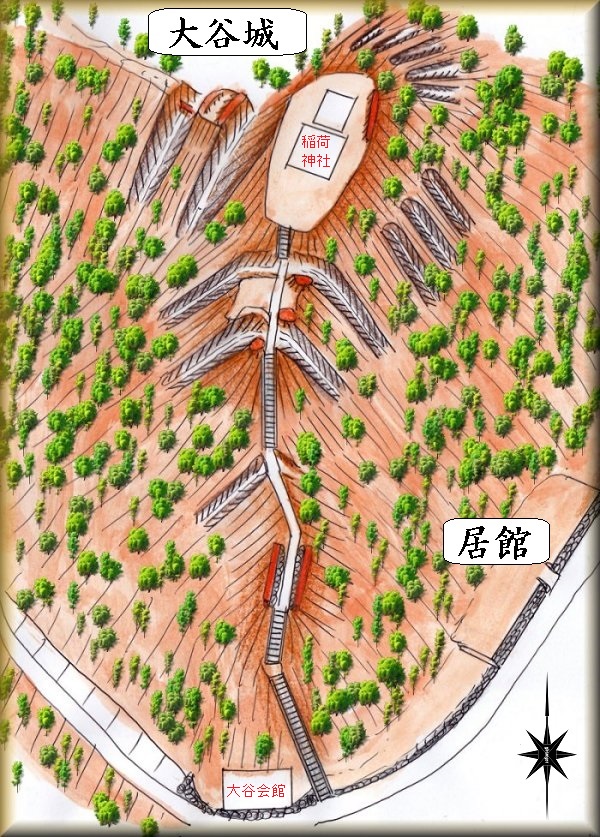

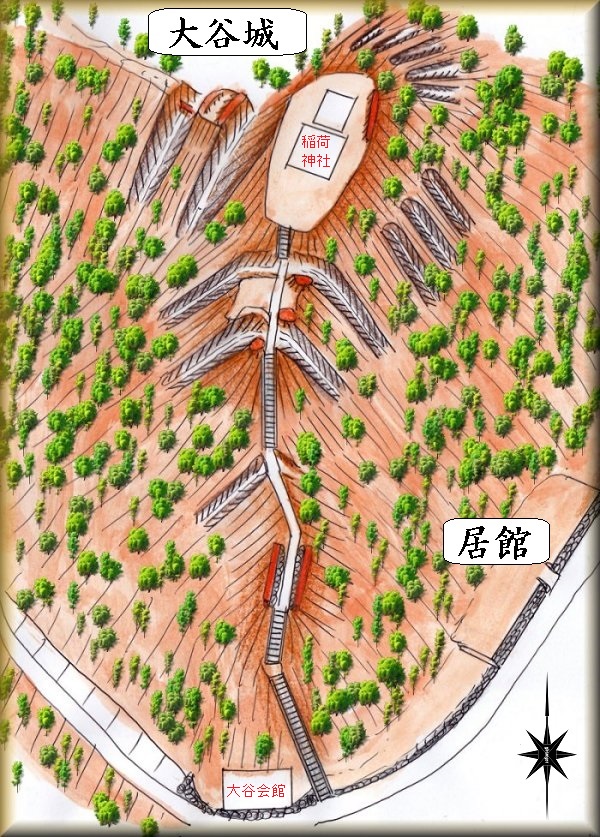

大谷城(すさみ町大谷)

*鳥瞰図の作成に際しては城郭放浪記の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては城郭放浪記の図を参考にした。

大谷城の場所。

大谷城はすさみ町の中心部から20kmほども山奥に入った大谷の集落にある。

途中の道を走っていると「こんな奥地に集落があるのだろうか」と不思議な思いにとらわれてしまうのであるが、実際に集落はあるのである。

小松平地区にはトンネルが通っているのだが、トンネルを通らず旧道を進んで行くと、旧道がカーブしている辺りに大谷会館がある。車はこの会館の所に停めて置くことが可能である。

大谷城は比高40mほどの山稜先端部に築かれている。

城の主郭には稲荷神社が祀られているため、参道がしっかりと付けられている。これを進んで行けばよい。

この日は雨が激しく降っていたが、参道があるおかげで、傘を差しながら城内まで普通に進んで行くことができた。

けっこう長い石段を登って行くと、道はいったん平坦になる。切通し状になっているところを越えていくと、正面にまた登り石段が見えてくる。

その手前に竪堀が残されている。参道で改変されているが、かつてここには堀切があったのであろう。

そこからさらに石段を登って行った所に堀切がはっきりと見えている。

堀切の先に平場があり、平場の先にも堀切が掘られていて二重堀切のような構造となっている。

あるいは二重の堀切に囲まれた部分は馬出のようなものであったろうか。

その先の石段を登ったところが稲荷神社の祭られている1郭である。

1郭は神社の境内となっているだけで、それほど広い区画ではなかった。大谷城はそれほどの平場面積を有していない城である。

1郭の西側には二重堀切が掘られて尾根方向との分断を図っている。

また、北側から東側にかけての斜面には畝状竪堀が掘られている。

大谷城はそれほど大規模な城郭ではないが、構造はしっかりとしており、現在でも遺構をきれいに残している。

一見の価値ある山城、といってもいいだろう。

大谷城の城主等、歴史については不明である。

近年発見された城だというが、これだけの遺構を残しているのだから、地元では昔から城として認識されていたのであろう。

緊急時に立て籠る避難所のようなものだったのであろうか。

山麓の東南部分には石垣で囲まれた区画があり「土井の平」と呼ばれている。

ここは山麓居館があったところだと想定されている。

|

|

| 大谷会館 |

参道の石段 |

|

|

| 石段 |

参道と堀切 |

|

|

| 堀切 |

堀切 |

|

|

| 堀切 |

1郭の石段 |

|

|

| 1郭の稲荷神社 |

堀切 |

|

|

| 二重堀切 |

二重堀切 |

|

|

| 二重堀切 |

二重堀切 |

|

|

| 1郭城塁 |

堀切 |

|

|

| 城塁 |

竪堀 |

|

|

| 堀切 |

参道 |

|

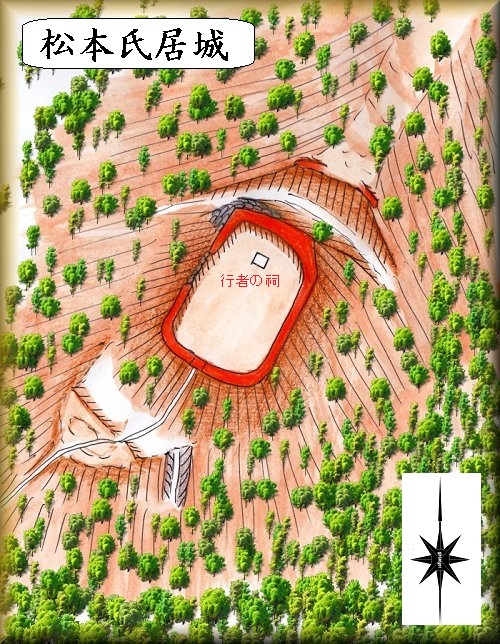

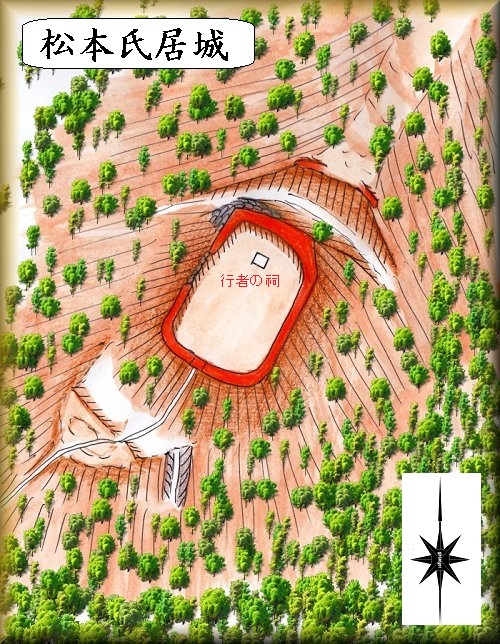

松本氏居城(和深川城・すさみ町和深川)

*鳥瞰図の作成に際しては城郭放浪記の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては城郭放浪記の図を参考にした。

松本氏居城の場所。

松本氏居城は、和深川城とも言い、和深崎から和深川に沿って、山中に深く入り込んで行った所にある。

途中の道は狭く、運転には注意が必要だが、所々にバス停があった。このような山奥までバスが通っているとは意外であった。

途中の道路でバスが対向車とすれ違うのはかなり大変なのではないだろうか。

和深川に沿って紀勢本線の線路も通っている。ただし和深川には駅はないようである。

近くの山稜には熊野古道が通っているようで、古くから街道が営まれていた場所であったらしい。

松本氏居城は、紀勢自動車道から南西に突き出した比高50mほどの山稜先端部に築かれている。

山麓の路肩の余白に車を停めて、登城口を探した。

しかし、道はヤブに埋もれているようでよく分からない。

ヤブを突破していけば登って行くことができたかもしれないが、この日は大雨である。とても傘を差して登って行けるような状態ではなかった。

鳥瞰図は城郭放浪記の図に基づいて作成してみたものである。

城は土塁を囲まれた単郭のもので、内部には行者様と呼ばれる祠があるという。

その背後に堀切を入れることで、背後の守りとしている。

南側の下も幅広で浅い堀のような状態になっているらしい。

松本氏居城は、その名の通り松本氏の居城である。

松本氏は古くから当地の豪族であったと思われる。

室町時代中期に周参見氏が勢力を伸長させてくると、周参見氏の家臣に組み込まれていったと考えられている。

*鳥瞰図の作成に際しては『図解 近畿の城郭』を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『図解 近畿の城郭』を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては城郭放浪記の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては城郭放浪記の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては城郭放浪記の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては城郭放浪記の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては城郭放浪記の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては城郭放浪記の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては城郭放浪記の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては城郭放浪記の図を参考にした。