和歌山県美浜町

*参考資料 『図解 近畿の城郭』 『日本城郭体系』

*参考サイト 城郭放浪記

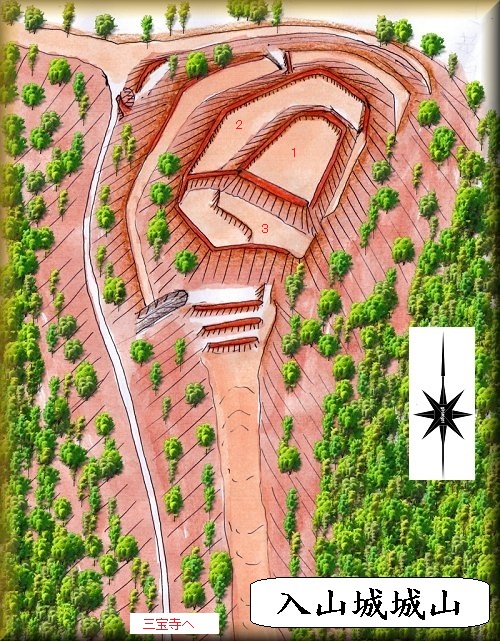

入山(にゅうやま)城本丸(美浜町和田)

*鳥瞰図の作成に際しては『図説 近畿の城郭Ⅱ』を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『図説 近畿の城郭Ⅱ』を参考にした。

入山城本丸の場所。 城への入口の場所。

入山城は、亀山城のすぐ西側の比高30mほどの山稜に築かれているのだが、こちらは御坊市ではなく美浜町となっている。

山稜の南端の比高30mほどの部分が本丸と呼ばれている城郭部分で、その北側に続く山稜の先には城山と呼ばれている遺構があり、つながった山稜の南北に、合計2か所の城跡が見られる。

入山城本丸を訪れるには、北側中腹にある一番上の民家に通じる道を進んで行く。駐車場はないので、車は山麓のどこかの余白を探して停めさせていただくしかない。

一番上の民家に入る少し手前に、山稜の方に入って行く道が付けられている。草が茂っているが、よく見ると道が続いている。それを進んで行くとすぐに一番下の帯曲輪の城塁に到達する。

そこから登って行くと5郭の城塁が見えてくる、後は4,3,1と地形なりに段々の削平された郭群が展開していく。

それぞれの郭の切岸の高さは5m程度であるが、それなりに鋭く削られている。

城塁の下には石積みや溝なども見られるが、遺構なのか、後世の畑作によるものなのかは、はっきりしない。

一番上が1郭となっている。1郭の周囲には土塁が盛られているが、高さは50cm程度のごく低いものでしかない。

1郭の内部はヤブがかなりひどくなっており、その先の2郭に接続する虎口はよく分からなかった。1郭の南側にはテラス状の出枡形が形成されているようだ。

入山城本丸は、比較的単純な段郭構造の城郭であるが、郭の数や平場面積はけっこうあるので、それなりの人員を配置することが可能な城郭であった。

|

|

| 亀山城から遠望する入山城本丸。比高30mほどの低い山稜である。 |

北側の一番奥の民家の手前から城内方向に入って行く道がある。 |

|

|

| 道のすぐ上が腰曲輪。 |

5郭城塁。 |

|

|

| 3郭の土塁。 |

3郭内部。石積みの跡が見られる。 |

|

|

| 2郭城塁。 |

2郭城塁。 |

|

|

| 城塁下の溝。 |

1郭城塁。 |

|

|

| 1郭城塁の石積み。 |

1郭内部。 |

|

|

| 1郭土塁。 |

1郭土塁。 |

入山城主に関しては、四国の三好家とする説と、青木勘兵衛であったとする説がある。

城山城の方が三好氏の城、本丸の方が青木氏の城であったとも言われれる。永禄11年(1568)3月、三好氏と戦った青木勘兵衛は、三好氏の拠点であった「城山」に入城して、その後「本丸」に新たに居館を構えたと伝承されている。ただし、それを裏付ける史料は存在していない。

天正13年(1585)、羽柴秀吉の紀州攻めによって、亀山城の湯川氏が熊野に逃亡した後、秀吉は「はや之城」(芳養城)に杉若越後守、「にら山の城」に青木紀伊守、「ひろの城」(広城)に尾藤下野守、和歌山の城に桑山修理を残しおいて帰陣したという。

この「にら山の城」が「にう山の城」の誤字で、入山城のことを示しているのではないかと想定されている。青木紀伊守は青木勘兵衛のことであり、伝承と一致するのである。

また、播磨佐用郡佐用町の出雲街道佐用宿本陣を勤めた岡田家は、かつて紀州入山城主であったが、天正年間に秀吉によって城を攻め落とされ、数名の家臣と共に脱出して佐用郡まで逃げてきたとの家伝を有している。

このことからすると、秀吉に攻撃される以前の城主が岡田氏であった可能性もある。この場合、岡田氏は三好氏から入山城を任されていたということになろう。

また、三宝寺がすぐ東側にある亀山城の城主湯川直光の菩提寺であるということも気になるポイントである。少なくとも戦国期にはこの地域は湯河氏の支配領域であり、青木氏は湯川氏の家人であった可能性も検討すべきであろう。 |

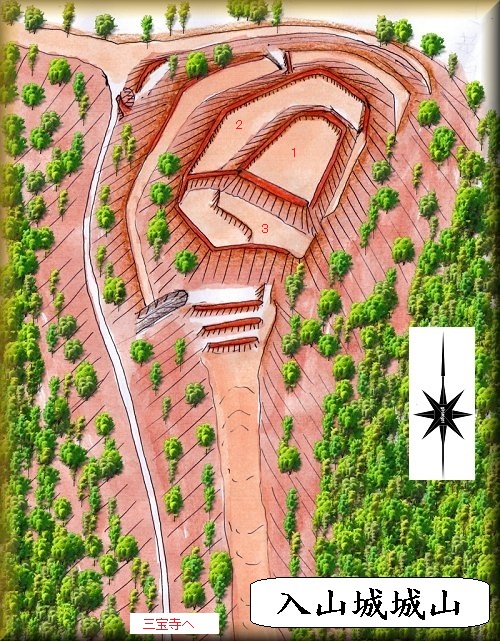

入山(にゅうやま)城城山(美浜町和田)

*鳥瞰図の作成に際しては『図説 近畿の城郭Ⅱ』を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『図説 近畿の城郭Ⅱ』を参考にした。

入山城城山の場所。 三宝寺上の山道入口の場所。

入山城城山を訪れるには、南側の山稜にある三宝寺を目指して行けばよい。車も三宝寺の駐車場に停めさせていただいた。

城山は三宝寺から北側に長く延びた山稜先端近くの最高所に築かれている。

三宝寺の山門前には「湯川直光公菩提寺」と書かれた石碑が建てられている。湯川直光の墓の案内板も設置されているのだが、肝心の墓がどれを指しているのかがよく分からなかった。

三宝寺の本堂の南東側の上に墓地がある。その墓地の所から、北側の山稜に向かって山道が付けられているので、それを進んで行く。しっかりとした山道で、傾斜もそれほど急ではなく、歩きやすい。

200mほど進んで行くと、右手の上に山稜が見えてきて、それに沿って進んで行くようになっていく。この山稜上が城址なのだが、山稜は南北にかなり長くなっており、城が築かれているのはその北端部分である。道は犬走りのような状態である。

どこか途中の側面部から山稜によじ登ろうと考えたのだが、斜面はかなりのヤブ状態となっている。したがって途中からよじ登ることはせず、登れそうな箇所を探して、犬走りのようなこの道を北端部分まで進んで行くことになった。

北西端の部分がヤブが少なかったので、ここから城に取り付いてく。登ってすぐに小規模な堀切があり、その上に帯曲輪の城塁が見えている。

さらにそれを登った所が2郭である。2郭には土塁が巡らされており、正面には1郭の城鵜類が見えている。

土塁沿いに登って行ったところが1郭である。1郭の周囲にも土塁が巡らされており、特に南側の部分が重厚な土塁となっていた。

その南側の下には3郭が形成されている。

3郭の南側の下に三重堀切があるようなのだが、ヤブがひどくなってきたので、やめておいた。

入山城山城は、コンパクトではあるが、しっかりと削平、土塁構築の普請を行った城である。四国から来た三好氏が築いた城という伝承を持つ城であるが、戦国期にも使用されていたのではないだろうか。

戦国期には亀山城の湯川氏の支城といった位置づけだった可能性が高いと思われる。

|

|

| 亀山城から遠望する入山城城山。比高70mほどの山稜頂部に築かれている。 |

南方にある三宝寺。湯川直光公墓所の碑が立てられている。 |

|

|

| 湯川直光の墓の案内板。 |

城の下の通路沿いにある石積み。 |

|

|

| 登ってすぐの所にある小規模な堀切。 |

2郭城塁。 |

|

|

| 2郭土塁。 |

1郭内部。 |

|

|

| 土塁。 |

2郭城塁。 |

|

|

| 1郭土塁。 |

3郭内部。 |

|

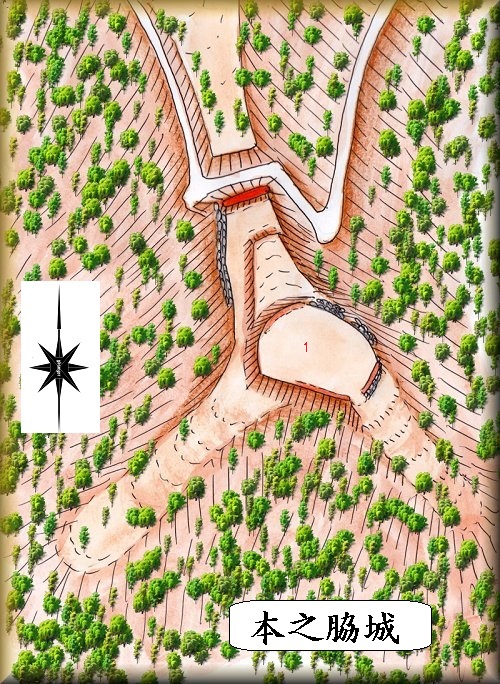

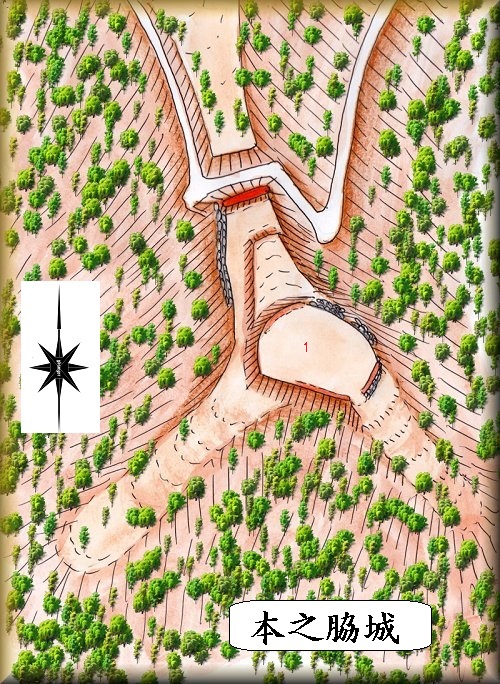

本之脇城(美浜町和田)

*鳥瞰図の作成に際しては城郭放浪記の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては城郭放浪記の図を参考にした。

本之脇城の場所。 案内板の場所。

本之脇城は、煙樹ヶ浜に臨む比高170mほどの山稜に築かれている。

現在、城の脇を通ってさらに奥の西山まで続く西山遊歩道が付けられている。この遊歩道が城のすぐ北側の堀切を通っているので、これを進んで行けば城に到達することができる。

林道入口は山麓部にあり、そこに上記の案内板が立てられている。

ネットでの情報だと、その脇に車を停められるスペースがあるということだったのだが、現在はそこに「不法投棄禁止」の看板が立てられロープが貼られて車を駐車できないようにしている。どうも、ここに車を停めて不法投棄をするけしからん奴がいたらしい。

そんなこともあって、車はどこか路肩の余白を探して停めさせていただくしかない。

遊歩道入口から本之脇城のところまで、距離は1kmほどもある。傾斜はそれほど急ではないが、距離があるので時間をかけてのんびりと歩くつもりで進んで行くしかない。

この遊歩道はコンクリート舗装されているのだが、所々荒れてしまっており、現在は軽トラでも進んでいくのが不可能な状態になってしまっている。車で進入するのは絶対にやめておいた方がよいと思う。

遊歩道に進んですぐの所の左側下には池がある。そしてその東側の上には数段の平場が形成されている。これが本之脇館の跡である。

遊歩道は山の奥の方までまっすぐに進んで行き、突き当りの所で南西側に折り返して登って行く。その辺りから傾斜がやや急峻になってくる。

そうして南側で折り返すところが切通し状になっている。これが本之脇城の堀切の跡である。

この脇にベンチがいくつか設置されている。ベンチの奥から城内方向に入って行く道が付けられている。

進んで行くと石積みが長く構築されているのが見えている。

その上が郭となっているが傾斜した地形である。堀切に面した部分には土塁が構築されている。

そこから一段上にも傾斜した平場がある。

すると山頂の城塁が見えてくる。この上が1郭である。

1郭は楕円形の郭で、長軸40mほどある。南東側に虎口があり、北東側から東側の城塁にかけてやはり石積みが見られる。

たいして規模の大きな城ではないが、石積みが豊富にみられるのが特徴となっている。

本之脇城の歴史についてはよく分からない。

『日高郡誌』には美濃左衛門の城と記されているが、美濃左衛門の事も含めて、詳細は不明である。

|

|

| 南方から |

遊歩道の舗装林道 |

|

|

| 堀切 |

堀切 |

|

|

| ベンチの所から入る |

石積み |

|

|

| 石積み |

石積み |

|

|

| 傾斜した郭 |

1郭城塁 |

|

|

| 1郭内部 |

段郭 |

|

|

| 土塁 |

2郭 |

|

|

| 石積み |

堀切 |

|

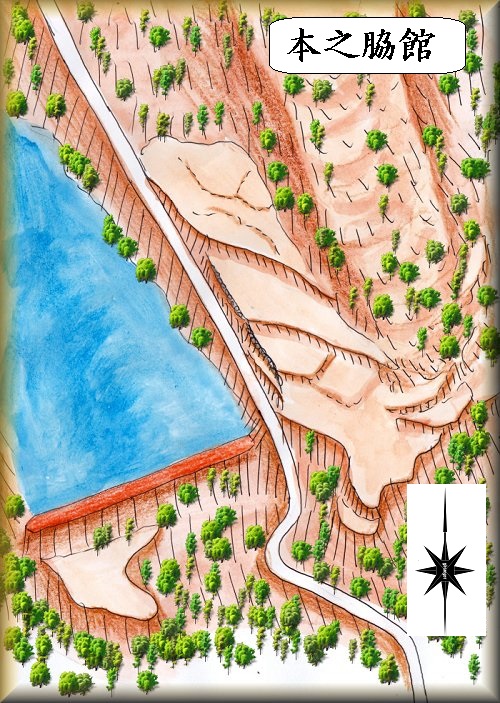

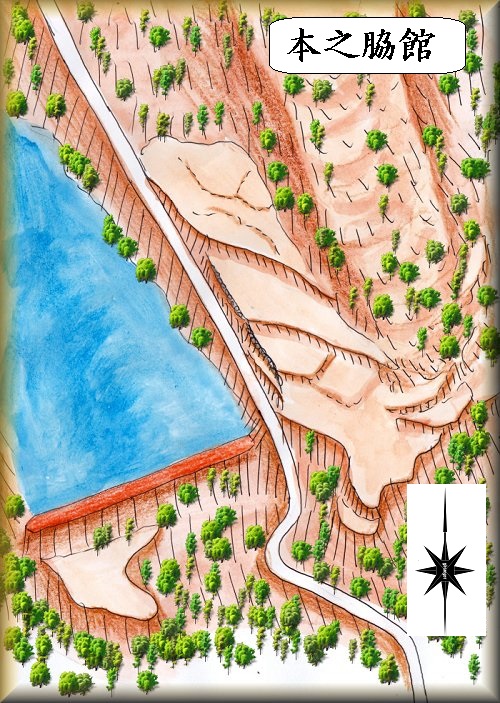

本之脇館(美浜町和田)

本之脇館の場所。

本之脇城の所で述べているように、西山遊歩道を進んで行ってすぐに池の脇にさしかかる。

この時、遊歩道の東側の脇には数段の土手が構築されているのが見えている。

これが本之脇城の居館があったと言われている場所である。

と言っても地形なりに削平したものであり、不整形な郭がいくつか連続するようになっている。

それぞれの郭もそれほど大きな規模のものではない。

ただ、南側は切岸状の鋭い斜面となっており、山麓方向からの防御性はかなり高い地形となっている。

西側には池があるため、間を通っているこの道を守備すれば防御が完了するという、かなり守りの堅い場所である。

郭の西側の側面縁部には石積みの跡が見られた。

この石積みは本之脇城と似たものであり、築城主体の同一性を感じさせるものである。

本之脇館は、本之脇城の居館に当たる部分と言われている。

城主は本之脇城と同じく美濃左衛門だったと考えられるが、詳しいことは不明である。

|

|

| 西側の池 |

城塁 |

|

|

| 遊歩道の看板 |

石積み |

|

|

| 郭 |

郭 |

|

|

| 石積み |

石積み |

|

吉原御坊(美浜町吉原)

*鳥瞰図の作成に際しては『図解近畿の城郭Ⅰ』の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『図解近畿の城郭Ⅰ』の図を参考にした。

吉原御坊の場所(松見寺)

美浜町吉原にある松見寺が吉原御坊の跡である。したがって、この寺院を目指して行けばよいのであるが、周囲jは道路が狭いので運転には気を遣う。

松見寺の境内に車を停めて置くことが可能である。ただし、境内に入るためには山門の中を車で抜けて行く必要がある。この山門は車幅ぎりぎりなので、注意しないと側面部をこすってしまう。

実際、山門の側面部には車にこすられたと思われる傷がたくさん付けられていた。

松見寺の南60mほどの所には松原地区公民館があるので、不安な人はその駐車場に車を停めさせていただき、歩いてアクセスするのがよいかと思う。

現在の松見寺の境内は60m四方ほどの広さであるが、かつての御坊はもう少し広かったのかもしれない。

松見寺の北側には土塁状の地形があり、それに沿った土手には2段の折が見られる。これがかつての城塁を示しているもののように思われるのだが確証はない。

吉原御坊を建立したのは亀山城主の湯河直光であった。

天文年間(1532~55)のことであったと言われている。

直光は後に次男信春を出家させた。彼は唯可と号して吉原御坊の住職となった。

天正13年(1585)、羽柴秀吉の紀州攻めによって寺院は焼失してしまう。

文禄4年(1595)に現在の御坊市に再建されることとなった。

|

|

| 山門と吉原御坊跡の石碑 |

本堂 |

|

|

| 北の城塁 |

土塁 |

|

|

| 北の城塁 |

|

|

*鳥瞰図の作成に際しては『図説 近畿の城郭Ⅱ』を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『図説 近畿の城郭Ⅱ』を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『図説 近畿の城郭Ⅱ』を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『図説 近畿の城郭Ⅱ』を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては城郭放浪記の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては城郭放浪記の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『図解近畿の城郭Ⅰ』の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『図解近畿の城郭Ⅰ』の図を参考にした。