和歌山県紀の川市

*参考資料 『日本城郭大系』 『図解近畿の城郭』

*参考サイト 城郭放浪記

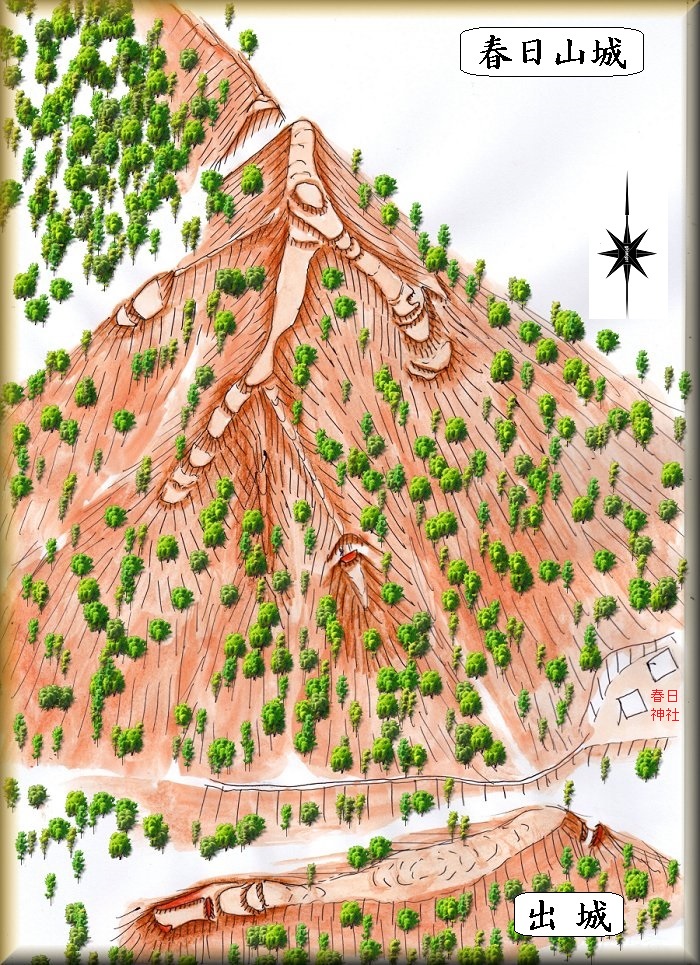

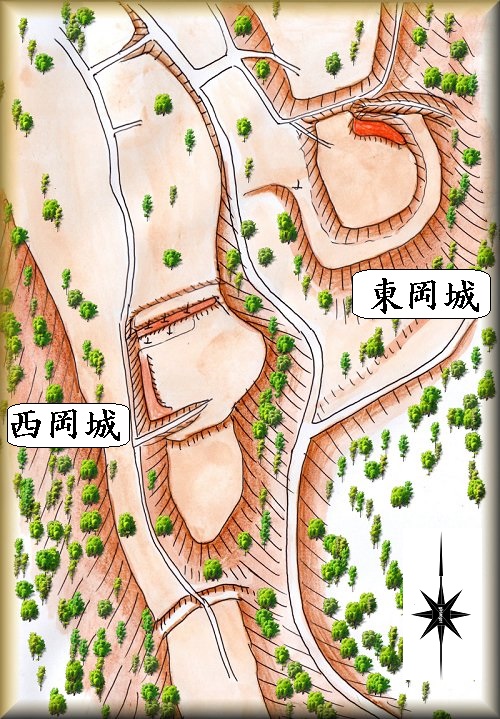

春日山城(紀の川市西三谷)

*鳥瞰図の作成に際しては『図解近畿の城郭Ⅱ』の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『図解近畿の城郭Ⅱ』の図を参考にした。

春日山城の場所。 出城の場所。

西三谷にある春日神社の背後の比高110mほどの山稜が春日山城の跡である。

というわけで春日神社を目指して行けばよい。

車も神社の境内に停めて置くことができる。

登城口はどこかと思って神社の背後に入って行く。

春日山城と南の出城との間が谷間のような地形になっており、そこを進んで行った辺りから北側の山稜に取り付いてみた。

登城道といったものはないが、それほどヤブではないので、尾根に沿って斜面を登って行く。

比高40mほど登ったところで、堀切が掘られていた。ここが城内までの中間地点ほどの場所である。

そこから同様に登って行ったところで上の尾根に到達することができた。この辺りから確実に城域内である。

尾根は自然地形のままのように見られるが、所々段々に切岸加工がされている。

これによって城塁が形成され、何段かに区画されているのが分かる。

北側に進んで行くと正面に高い城塁が見えてきた。この辺りが城内の最高所で主郭部分となる。

主郭から北側には傾斜した平場が続き、その先の尾根伝いに大堀切が築かれていた。北側の城域はここまでである。

主郭から南側に進んで行くと、こちらにも段々の郭が形成されている。

かなり簡素な山城であり、臨時的築城の匂いがする城である。

また、谷戸部を挟んで南側にある比高50mほどの山稜にも城郭遺構が見られるということで、春日山城の南側の出城だったものと思われる。

春日山城は南北朝時代の史料に現れてくる。

観応元年(1350)、紀伊守護の畠山国清は、足利直義方となり、貴志按察御坊に対して春日山城の警固を申し付けている。

また、『太平記』には、同年7月、春日山城に立て籠もった根来衆300余人が、南朝方の恩地・贄川等3700余騎に攻撃され、一人残らず討ち取られたという記事が見えている。

さらに、応仁元年(1467)には、御霊の森合戦に敗れた畠山政長が、ここ春日山城に入城したことが『畠山家譜』に記載されているという。

このように南北朝期から室町時代中期にかけて、何度も使用されていた山城だったということが分かる。

|

|

| 春日神社 |

南側の出城。堀切が遠望できる。 |

|

|

| 郭 |

中腹の堀切 |

|

|

| 堀切 |

郭 |

|

|

| 郭 |

郭 |

|

|

| 1郭方向へ |

城塁と郭 |

|

|

| 1郭 |

1郭の先 |

|

|

| その先の大堀切 |

大堀切 |

|

|

| 大堀切 |

1郭土壇 |

|

|

| 段郭 |

段郭 |

|

|

| 段郭 |

出城との間の谷戸部 |

|

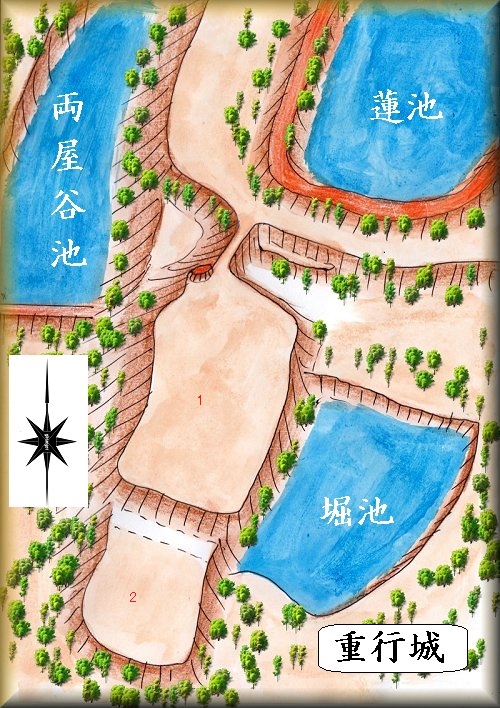

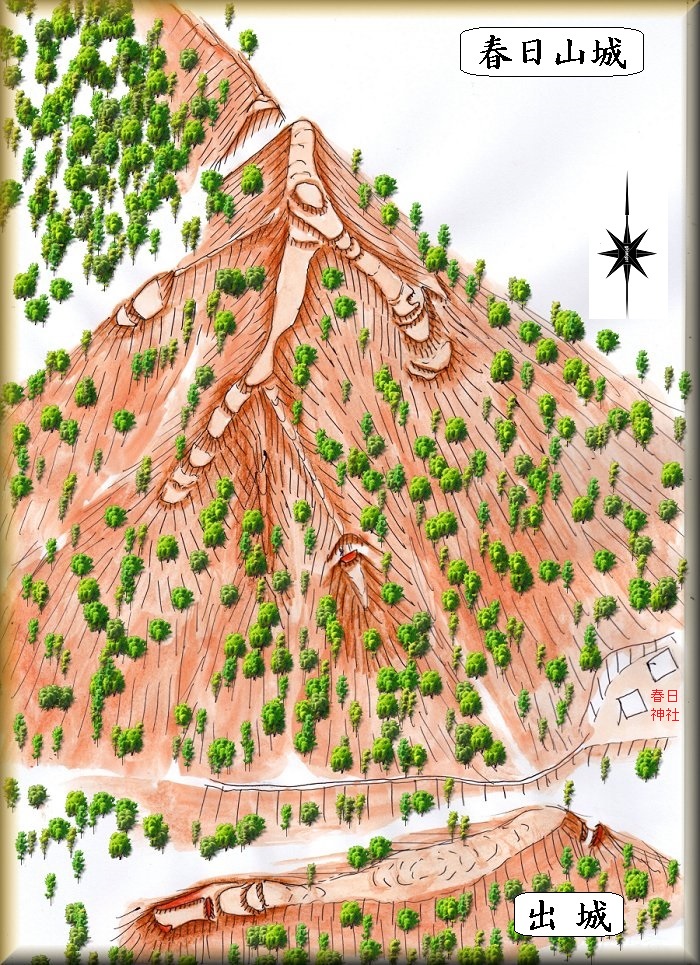

重行(しげき)城(紀の川市重行)

*鳥瞰図の作成に際しては『図解近畿の城郭Ⅴ』の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『図解近畿の城郭Ⅴ』の図を参考にした。

重行城の場所。 城への入口。

重行城は、京奈和自動車道の紀の川ICのすぐ北西側にある。

城の周囲には、堀池、蓮池、両屋谷池といった池がある。

周囲を沼沢地に囲まれた要害地形だったのであろう。

城への入口は上記の場所である。

その辺りには路肩の広いところがあったので、車はそこに寄せて停めさせていただいた。そこから歩いて城の北側の土橋を目指す。

城内はかつて耕作地となっており、入口からそこまで作業道が付けられている。

・・・・と思ったのだが、耕作地は現在では放棄されてしまったようで、そこまでの作業道もヤブ化が進んでいるといった状態である。

したがって注意して進んで行かないと、どこが道なのか分からず、城の北側の土橋のところまでたどり着くことができないような状況になっていた。

なんとか土橋のところまで行くと、その脇の堀切も見えてくる。

幅10mほどもある大きな堀切なのであるが、こちらもヤブ化が進行中で、かなりの部分が草に覆われてしまっている。

土橋自体も草が茂っていて歩きにくい。

1郭内部はそれほどヤブではなかったが、いずれはここもヤブに覆われてしまうのではないかと思われる。

1郭の南側一段下に2郭があり、2郭構造の城だったかと思われる。

重行城の城主は津田氏だったと伝えられている。

津田氏と言えば吐前城の津田監物が有名であるが、その一族がこの辺りに配置されていたのであろうか。

|

|

| 城址への入口 |

堀池越しに城址を見る。 |

|

|

| 土橋 |

堀切 |

|

|

| 1郭内部 |

堀切 |

|

|

| 堀切と郭 |

|

|

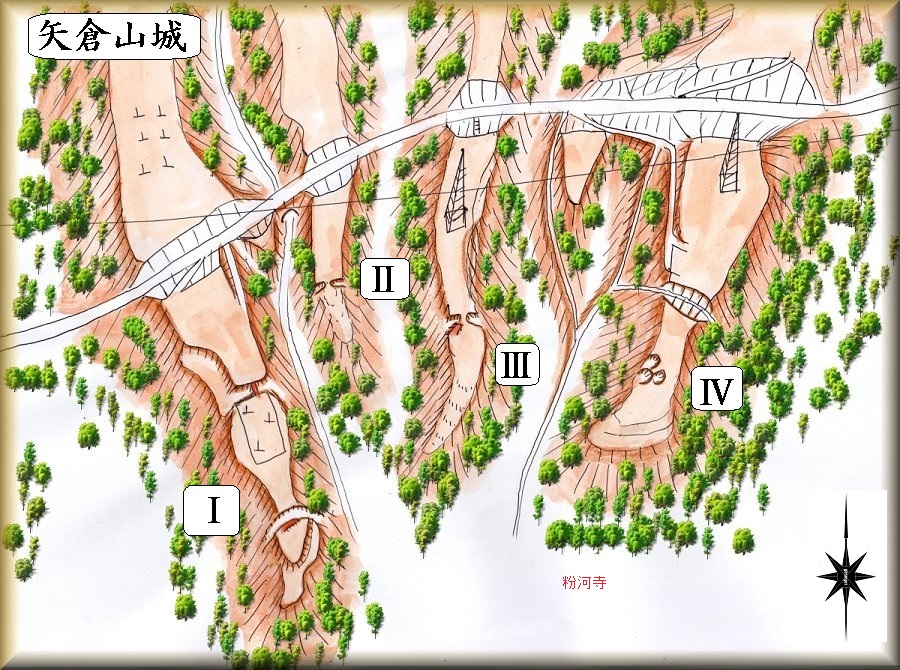

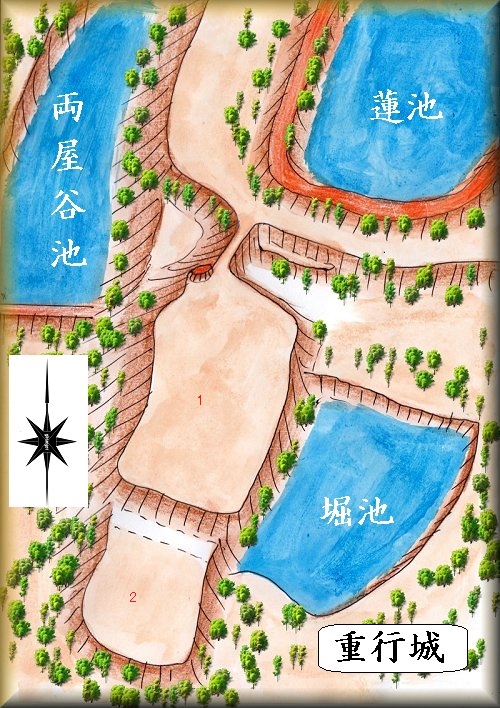

矢倉山城(紀の川市粉河)

*鳥瞰図の作成に際しては『図解近畿の城郭Ⅰ』の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『図解近畿の城郭Ⅰ』の図を参考にした。

矢倉山城Ⅰの場所。 Ⅱの場所。 Ⅲの場所。 Ⅳの場所。

矢倉山城は粉河寺の北側の山稜に築かれている。

北側の山稜には南側の粉河寺方向に延びた尾根がいくつもあり、それぞれに簡素ながら城郭遺構が存在しているようである。

峰ごとにⅠ~Ⅳとしてみた。

一番西側のⅠが最も規模が大きく、googlemapに「矢倉山城」として掲載されている場所である。

城の北側を通っている県道126号線は、これらの山稜を削るようにして東西に貫いている。

この県道沿いに、Ⅰの部分に上がって行く道が付けられている。車は入口辺りに寄せて停めて置くことができた。

登って行ったところは柿畑となっている。

畑の中を進んで行くと堀切と土橋があり、その先が墓地となっていた。この辺りが矢倉山城の主郭というべきところであろうか。

その先にも浅い堀切があり2段の平場が見られるが、けっこうなヤブである。

県道に戻って東側に進んで、次の切通しを登ったところがⅡの城である。しかし、こちらは全面的にヤブとなっており、とても入って行く気になれない。

先端近くに土橋付きの小規模な堀切があるらしい。

さらに県道を東側に進んで行くと、Ⅲの城の入口となる。

切通し部分の所に黒い階段が付けられているのが見える。上に何かがあるらしい。

ということで登って行ったところが柿畑となっていた。その先には鉄塔が建てられている。先の階段はどうも、この鉄塔のメンテナンスのためのものだったようである。

その先を南側に進んで行くと土橋付きの堀切があるようなのだが、途中からドヤブになってしまっていて途中までしか進んで行くことができなかった。

さらに県道を進んで行った所に上の畑に登って行く車道が付けられている。これを登ったところがⅣの辺りである。

台地上は広大な畑となっており、そこに鉄塔が建てられていた。

そこから南側に進んで行った所に堀切状の切通しがあった。ただし、これは切通しの通路というべきものである。まあ、城の堀切としても活用されていた可能性はあると思うが。

その先の平場の部分がⅣの中心部分かと思われる。

このように粉河寺の北側の山稜には複数の城郭遺構が存在しているのだが、いずれも規模は小さく簡素なものであった。

これらの城郭群は粉河寺に関連するものと考えられるが、築城や城主など詳しい経緯については分かっていない。

|

|

| 矢倉山城の入口 |

堀切 |

|

|

| 堀切 |

1郭の墓地 |

|

|

| その先の堀切 |

堀切 |

|

|

| 県道への道 |

Ⅱの城の切通し |

|

|

| 切通し |

Ⅱの城方向のヤブ |

|

|

| Ⅲの城への入口の階段 |

鉄塔 |

|

|

| 柿畑 |

柿畑 |

|

|

| Ⅳの城への入口 |

城の手前の鞍部 |

|

|

| 鉄塔 |

切通し |

|

|

| 切通し |

|

|

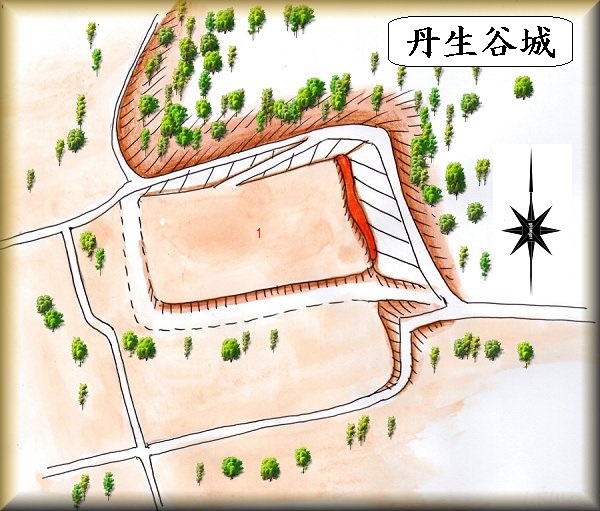

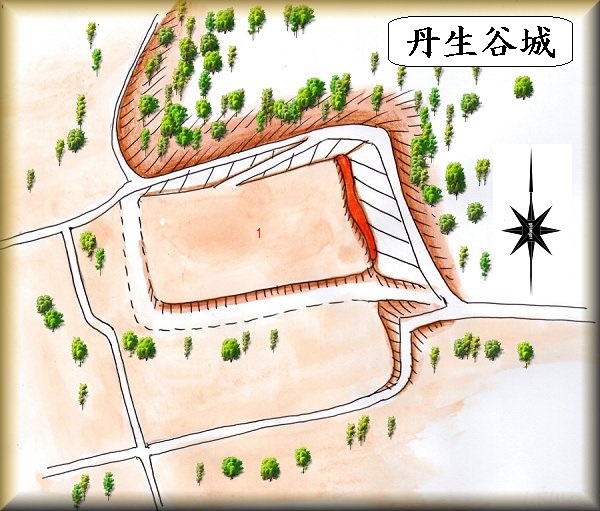

丹生谷城(紀の川市下丹生谷)

*鳥瞰図の作成に際しては『図解近畿の城郭Ⅴ』の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『図解近畿の城郭Ⅴ』の図を参考にした。

丹生谷城の場所。

丹生谷城は、丹生谷集落の北東側の台地縁部に築かれていた。

80m×30mほどの長方形の単郭の区画が城址と目される場所である。

城内は畑となっており、北側から車道が付けられている。

ただし、この車道で登って行っても駐車できる場所がないので、車は北側下の路肩に置いて、歩いて進んで行くのが正解である。

現状では西側の部分が台地続きとなっているのだが、かつては堀で区画されていたのだと思われる。

南側の部分の堀も埋められてしまっているようだが、こちらは現在も段差が残されており、堀の痕跡を何となく感じ取ることはできる。

堀の東端部分は竪堀となって下方に落ちていた。

城の東側にはかつては土塁が盛られていたようである。こちらは現在では、ほぼ削り取られてしまっているように見える。

丹生谷城の城主は丹生谷氏だったと伝えられている。

丹生谷氏は畠山氏が分裂抗争していた際には畠山義就方に所属し、政長方の根来寺と戦っている。

粉河寺領を代表する武士の一人であった。

|

|

| 北側の城塁 |

郭内部 |

|

|

| 車道の終点 |

郭と土塁跡 |

|

|

| 堀跡 |

郭内部 |

|

|

| 北側の道 |

|

|

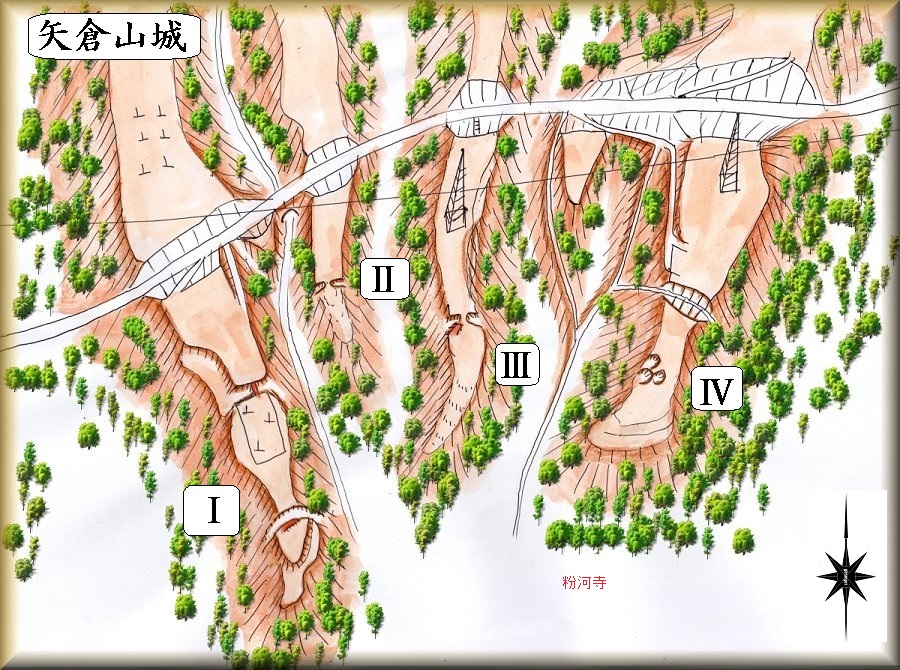

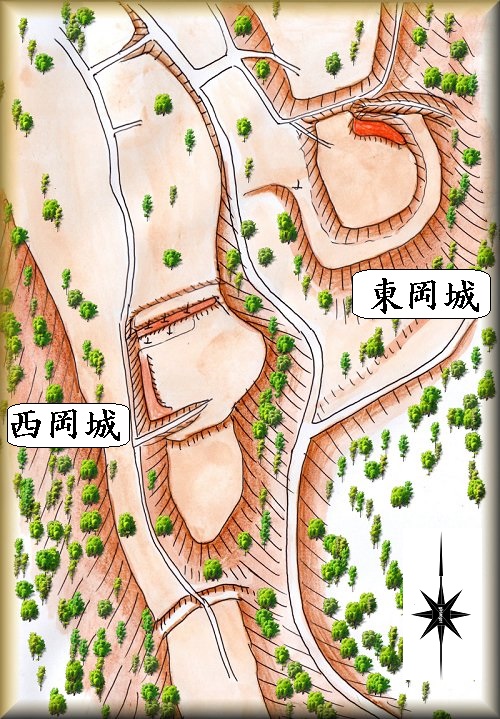

東岡城・西岡城(紀の川市上丹生谷)

*鳥瞰図の作成に際しては『図解近畿の城郭Ⅲ』の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『図解近畿の城郭Ⅲ』の図を参考にした。

西岡城の場所。 東岡城の場所。

これら2つの城は、上丹生谷の集落の中にある。

西岡城は、住宅地のある台地から南端に進んだ柿畑の中に位置している。

西側には池があり、東側はかなりの急斜面となっている。

城の周辺には車を停められる場所がないので、車は台地下の路肩の広そうなところを探して停めさせていただくしかない。そこから城のある南端部を目指して歩いて行った。

西岡城の下に現地の方がいらっしゃったので、城について伺ってみた。

すると「この上は岡城と呼ばれている」というお話を伺うことができた。ただし、城の歴史については分からないし、遺構があるのかどうかも分からない、ということであった。

とりあえず、ここが岡城と伝承されているということから、西岡城の方が主城で、東岡城は支城というべきものであったと思われる。城名も「岡城」と「東岡城」とする方が正しいのかもしれない。

岡城は一面の柿畑となっており、明確な遺構は見られなくなってしまっている。

「和歌山と言えばミカンと梅と思っていましたが、柿もたくさん栽培しているんですね」というと

「そうだよ、柿と桃もけっこう有名だよ」とのことであった。

桃や柿が和歌山の名産だったとは知らなかった。

和歌山産の桃や柿も、一度食べてみたいものである。

東側の台地下に降りて、東岡城の方に向かってみる。

東岡城は台地の先端部に築かれたもので、背後の部分を堀切で区画した単郭の城である。

堀切は現状ではただの切通し道にしか見えないのであるが、東側に竪堀が残されているので、堀切であったことが確信できる。

城内はやはり一面の柿畑となっている。

竪堀に面している個所がやや高くなっており、土塁の痕跡かと思われる。

1郭の周囲には腰曲輪が巡らされている。

岡城の城主は山中氏だったと伝えられている。

山中氏の自歴について、詳しいことは分からない。

|

|

| 西岡城の東側城塁 |

住宅地への入口 |

|

|

| 西岡城城塁 |

入口 |

|

|

| 土塁 |

土塁 |

|

|

| 土塁 |

|

|

|

| 東岡城の入口 |

堀切 |

|

|

| 土塁 |

郭 |

|

|

| 竪堀 |

堀切 |

|

*鳥瞰図の作成に際しては『図解近畿の城郭Ⅱ』の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『図解近畿の城郭Ⅱ』の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『図解近畿の城郭Ⅴ』の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『図解近畿の城郭Ⅴ』の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『図解近畿の城郭Ⅰ』の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『図解近畿の城郭Ⅰ』の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『図解近畿の城郭Ⅴ』の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『図解近畿の城郭Ⅴ』の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『図解近畿の城郭Ⅲ』の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『図解近畿の城郭Ⅲ』の図を参考にした。