和歌山県紀美野町

*参考資料 『図解 近畿の城郭』 『日本城郭体系』

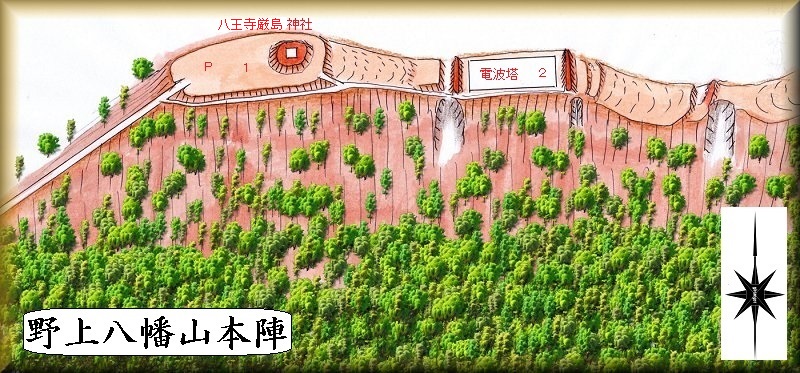

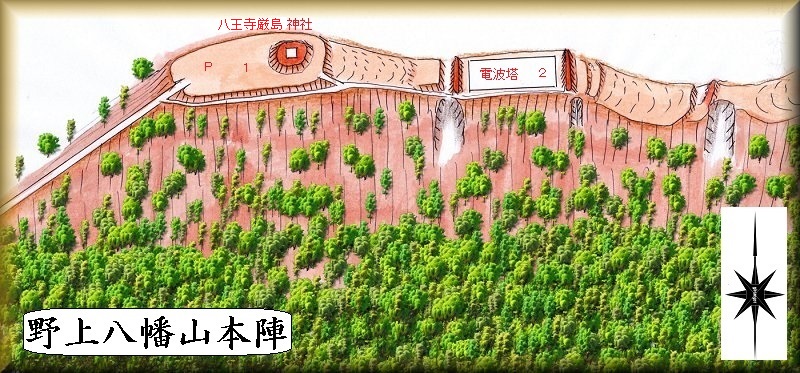

野上八幡山本陣(紀美野町小畑)

*鳥瞰図の作成に際しては『図説 近畿の城郭Ⅱ』を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『図説 近畿の城郭Ⅱ』を参考にした。

野上八幡山本陣の場所。 山頂への林道入口の場所。

野上八幡山本陣は、野上八幡宮の北側にそびえている比高170mほどの山稜に築かれている。2郭に鉄塔が建てられている山である。

ということで、まずは野上八幡宮を目指して行くとよい。こちらはナビの地図にも掲載されているのですぐに分かると思う。

地形図を見ると、八幡宮の所から山頂の八王寺厳島神社まで車道が付けられているようである。上には駐車場もあるということなので、車で行けるはずである。

ということで、山頂への林道入口を探したのだが、これがよく分からずに迷ってしまった。そこで地図ロイドを確認してようやくわかったのだが、林道入口は八幡宮の境内の中にあった。だから林道に入るには八幡宮の境内に車で進入してから、山の方に向かう道を探さなければならないのである。

後は舗装された林道をひたすら進んで行けば山頂に到達するのだが、ここでも注意が必要。地形図には描かれていないのだが、途中で2か所、道が分岐するところがあり、これが迷いやすいポイントになっている。

正解はいずれも左側の道である。分岐があったら、とにかく左側に進んで行くというように考えればよい。そうすれば山稜上に到達することができる。

私は2つ目の分岐を間違えて右手に進んでしまった。その先には猿田大明神の社殿が建てられていたのだが、坂が急すぎて車が進めなくなり、延々バックで引き返すしかなかった。こちらの神社には車で行くのは難しい。

ということで「猿田彦大明神→」といった案内が出ている個所に出たら、そちらではなく左側に進んで行くようにしなければならない。

この林道、舗装された道になっているのだが、幅がけっこう狭い。小型車でないと通行は厳しいと思う。また、傾斜も急なので、林道運転に慣れた人でないと運転は難しいだろう。不安な人は、八幡宮の駐車場に車を停めて歩いて登った方が無難であるかもしれない。

駐車場のあるところが最高所であり、1郭があったところであると考えられる。それなりに広い平場となっており、東側に櫓台状の土壇がある。現在、この上に八王寺厳島神社が建てられている。1郭の南側下には犬走りのような道が付けられている。

1郭から東側に自然傾斜の地形があり、その先端部が平場となり、その先に小規模な堀切がある。その先が2郭であるが、2郭には電波塔が建設されているので、形状はかなり改変されてしまっているようである。2郭の東側にも土塁があり、その南側に竪堀状に地形が見られるが、自然地形かもしれない。

このように野上八幡山本陣は、山稜部分を削平して郭を造成したものであるが、遺構はそれほど規模の大きなものではなく、いかにも急造したといった印象のものである。戦時に取り立てられた陣城だったものであろう。

|

|

| 南方から遠望する野上八幡山本陣。鉄塔が建てられている山である。 |

山頂部の八王寺厳島神社の駐車場。ここが1郭である。 |

|

|

| 八幡神社は土壇の上に建てられている。 |

2郭へ続く下りの傾斜斜面。 |

|

|

| 2郭は電波塔の建設によって改変されている。 |

2郭東側の土塁。 |

|

|

| その南側の竪堀状地形。 |

2郭堀切西側上の平場。 |

|

|

| 1郭側面部の犬走り。 |

|

野上荘は、かつて根来寺方と高野山方の両勢力が対立し合っていた場所であった。野上八幡山本陣は、高野山方が、所領を主張するために築いたものではなかったかと考えられている。

『南紀士姓旧事記』によると、野上荘の5,6人の郷士が、根来衆と通じて、主を追い出したという。この主とは高野山の代官のことであったろう。

戦国期の野上の豪族たちは、根来寺の力を借りることによって、高野山の支配を逃れて独立を図っていた、ということのようである。 |

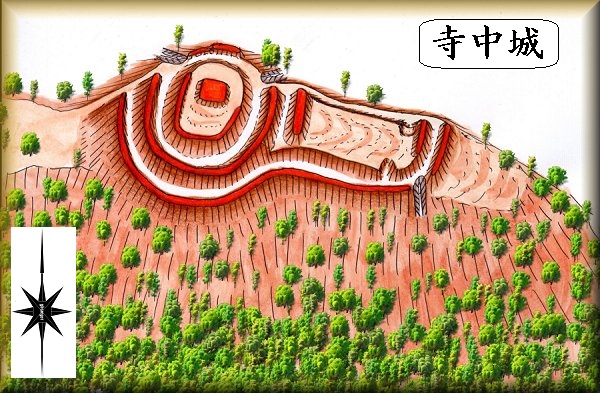

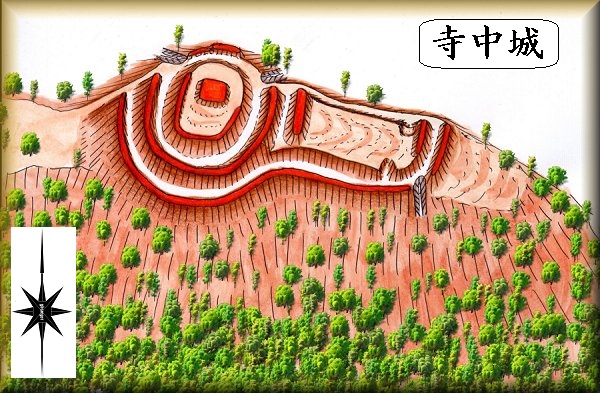

寺中城(城屋敷・紀美野町小畑)

*鳥瞰図の作成に際しては『図解近畿の城郭Ⅱ』の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『図解近畿の城郭Ⅱ』の図を参考にした。

寺中城の場所。

寺中城は、野上八幡山本陣から、尾根伝いに北東側に進んで行った所にある。比高120mほどの山稜先端部である。

野上八幡山本陣を訪れた時に、その先の寺中城まで行ってみたかったのだが、諸事情あって行くことができなかった。

それが残念なので、参考までに上記の書に基づいて鳥瞰図を描いてみることにした。

主郭の中央には土壇がある。また主郭の周囲に巡らされた2段構の横堀がこの城の特徴である。

大規模ではないながらも、しっかりと構築された城郭であったことが分かる。

寺中城の城主は寺中氏であった。

寺中氏は野上八幡宮の下司を勤めた一族で、寺中木工祐入道智房という城主名が『紀伊続風土記』に掲載されている。

寺中氏は、小畑・動木の2箇村を所領としていた。

詳細は不明だが、天正年間の騒乱の中で所領を失い、帰農して代々この地に居住していたという。

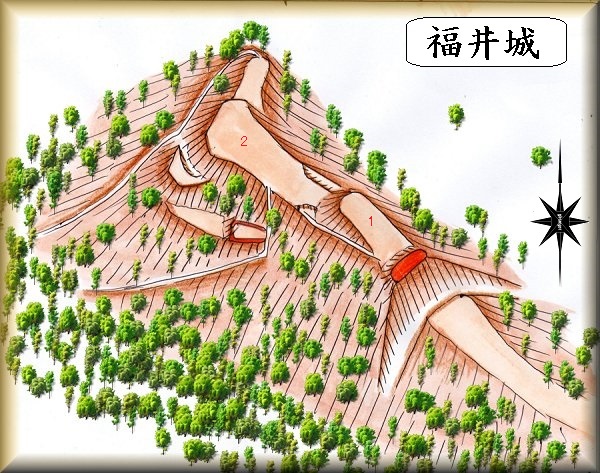

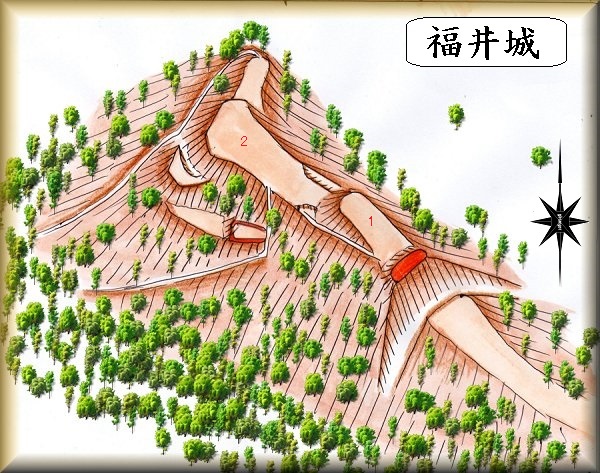

福井城(紀美野町福井)

*鳥瞰図の作成に際しては『図解近畿の城郭Ⅱ』の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『図解近畿の城郭Ⅱ』の図を参考にした。

福井城の場所。

福井城は福井の集落の南東側にそびえる比高50mほどの山稜に築かれていた。安養寺の北東側の上の山である。

山麓の北西側に集会所があったので、車はそこに停めさせていただいた。

しかし、登城口がどこにあるのか分からない。

城の側面部の手っ取り早く取り付けそうなところに行ってみると、かなり水量のある小川が流れていて、しかもその先はドヤブの急斜面である。これは無理である。

山麓の畑で作業をしている方に伺ったところ、「城があったとは聞いているが、現在は道はない。下の集会所の辺りから、山の方に行けるかもしれない」と教えていただいた。

集会所に戻る途中で、別の地元の方がいらっしゃったので伺ってみると、「確かに城跡はある。現在は道がないから、先端の辺りから直登していけば城内には行けるかもしれない」と教えていただいた。また、

「天正年間に秀吉が攻めてきた時に、秀吉の支配下に置かれ、築かれた城だ」といったこともおっしゃっていた。

その話が何を根拠としているのかは分からないのだが、史料などで確認することはできないようである。

「どこかその辺りから獣除けの網を開けて入って行くといいよ」ということで、山に向かっていく。

ところが、獣除けの網の開口部を見つけることができなかった。これでは山に取り付くこともできない。

ということで今回は登城していない。鳥瞰図は上記の書の図を基にして参考までに描いてみたものである。

城は山稜の尾根続きを大堀切で分断し、先端部にメインとなる2段の博を配置したもののようである。

2カ所ほど登城道があるようなのだが、現状では分からなくなってしまっている。

|

|

| 西方から |

獣除けの網の開口部が見つからない。 |

|

|

| 北西から |

北西から |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

堀城(紀美野町東野)

*鳥瞰図の作成に際しては『図解近畿の城郭Ⅴ』の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『図解近畿の城郭Ⅴ』の図を参考にした。

堀城の場所。 城ノ段の場所。

堀城は東野の集落の北側にあった。平地の居館と詰の山城とがセットになった城である。

城の周辺まで車で進んで行ったのだが、道路は狭く、とても車を停められそうなところがない。

車は西方の丹生神社の所に停めさせていただき、後は歩いて回ることにした。

堀城の西側には小川が流れており、これが堀のように見えている。

ところが実際の堀は、これと並行した東側にあり、100m四方ほどの部分を囲むように掘られていたらしい。

現状では堀はすっかり埋められてしまっており、その痕跡を認めることはできない。一部には窪んだ地形も見られるが、明瞭ではない。

この辺りを歩いていると、犬がきゃんきゃんとうるさく吠えている。ちゃんと番犬としての仕事を果たそうとしているようだ。

この平城部分の北側にそびえる比高50mほどの山稜先端部が城ノ段と呼ばれている。詰の城に当たる部分である。

こちらに登ってみようと思い、裾部を歩いてみたのだが、かなりのヤブである。夏場ではとても乗り越えられそうにない。

斜面に人の踏み跡もあったのだが、ヤブが収まる時期にならないと取り付いてみる気分にはなれない。

ということで城ノ段部分は上記の書の図に基づいて描いてみたものである。

背後の尾根を大堀切で断ち切り、先端部に地形なりに数段の郭を配置した小規模な山城であった。

まさに詰の城といった形態のものである。

堀城の城主は堀氏であったと伝えられている。

現在も城内にはご子孫のお宅があり、堀垣内と呼ばれているという。

|

|

| 堀跡のような小川 |

掘跡 |

|

|

| 堀跡 |

城ノ段山。 |

|

|

| 斜面はヤブで取り付けない。 |

橋の先の城塁。 |

|

|

| 丹生神社からの遠望。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

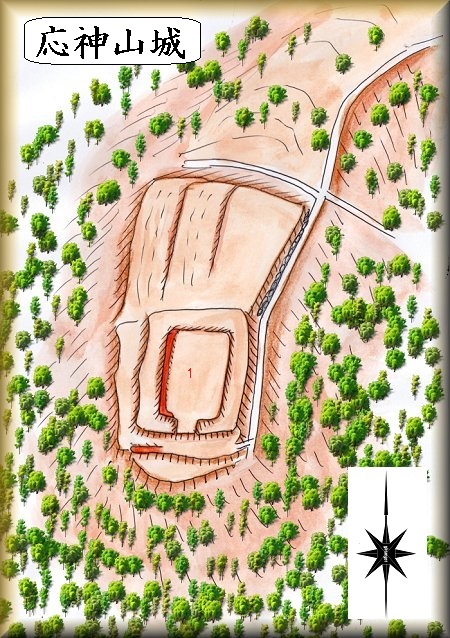

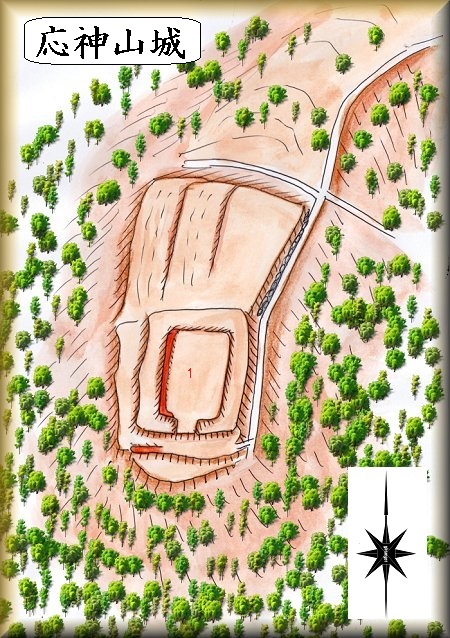

応神山城(城段山城・紀美野町柴目)

*鳥瞰図の作成に際しては『図解近畿の城郭Ⅴ』の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『図解近畿の城郭Ⅴ』の図を参考にした。

応神山城の場所。

応神山城は、国木原集落の南側にそびえる比高130mほどの城ノ段山に築かれている。

航空写真を見てみると城址一帯はミカン畑になっているようで、城のすぐ真下まで車道が付けられている。

ということで、車で城の辺りまで進んで行ってみることにした。

城ノ段山は、国木原集落もかなりの高所にあるが、ここまでの道は2車線ある舗装道路であり、普通に運転することができた。

集落から南側の山稜に登り始めると、対向車とすれ違うのが困難な道となっている。

途中で道が分岐してから最後の1kmほどはまったく車のすれ違いができない道となってしまう。

「対向車が来ませんように」と祈りながら運転していく。

幸い、ミカンの収穫の時期でなかったため、対向車と遭うことはなかったのだが、作業をする時期には迷惑となりそうなので、車でアクセスするのは遠慮しておいた方がよさそうである。

車道を山頂付近まで行くと、かろうじて車を停められそうなスペースがあった。そこに車を停めて、山頂の城ノ段山を目指していく。

ここまで来れば城内は目と鼻の先である。

登って行くとすぐに山頂部分に到達した。

しかし、全面的にミカン畑となっているようで、城郭遺構は明瞭ではなくなってしまっている。

それでもわずかに土塁や城塁の痕跡を感じ取ることはできた。

ただし、もともと天険の要に頼った城のようで、それほど大規模な遺構はなかったのではないかと思われる。

それにしても、どうしてこのような高所に城を築いたものなのか、なんとも理解しがたいところではある。

応神山城とはいかにも由緒がありそうな名称であるが、応神天皇とは特に関連はなさそうである。

応神山城の城主は野上の豪族井奥孫太郎義勝だったと伝えられている。

天正10年(1582)の織田信長による高野山攻めの際に、高野山方の城として築かれたものだという。

高野山勢力の西限を示す境目の城であった。

|

|

| 車を停めたところから城址方向を見る。 |

城址。一面のミカン畑である。 |

|

|

| 城址への道 |

郭 |

|

|

| 土塁 |

郭 |

|

|

| 土塁 |

城塁 |

|

|

| 城塁 |

城址方向から車を置いたところを見る。 |

|

*鳥瞰図の作成に際しては『図説 近畿の城郭Ⅱ』を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『図説 近畿の城郭Ⅱ』を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『図解近畿の城郭Ⅱ』の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『図解近畿の城郭Ⅱ』の図を参考にした。 *鳥瞰図の作成に際しては『図解近畿の城郭Ⅱ』の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『図解近畿の城郭Ⅱ』の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『図解近畿の城郭Ⅴ』の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『図解近畿の城郭Ⅴ』の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『図解近畿の城郭Ⅴ』の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『図解近畿の城郭Ⅴ』の図を参考にした。