和歌山県海南市

*参考資料 『近畿の城郭』Ⅰ~Ⅳ 『日本城郭体系』

*参考サイト 城郭放浪記

大野城・藤白城(海南市鳥居)

*鳥瞰図の作成に際しては『図解 近畿の城郭』を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『図解 近畿の城郭』を参考にした。

大野城は紀伊でも有数の山城であるということで、この城を訪れることを楽しみにしていた。

大野城は海南市の南側にそびえる比高360mほどもある高所の山に築かれている。後で分かったのだが、北東側の森林公園を通る道を登ってくれば、1郭のすぐ真下まで車でアクセス可能であるらしい。それをちゃんと調べておらずに失敗してしまった。

それを知らずに、地形図を見てみて、城の南側山頂近くに林道が通っていることを発見し「この林道のどこかに登り口があるに違いない」と思いこんでしまい、南側の集落から林道に上がっていくことにした。

ところがこの道、細くて坂が多く、慣れていないと運転しづらい道であった。

それでもかなり上の方まで民家が建てられていて道は意外としっかりとしている。しかし、ここでも失敗してしまうことになった。

対向車など来ないと思っていたのに、突然向こう側から軽トラがやってきた。そこで端まで寄ろうと車を寄せたとたんに、「ガタン!」 左の前輪を溝に落としてしまった。

この溝の周囲には草がたくさん茂っていて、溝があることに気が付かなかったのである。

これには対向車の軽トラのおじいさんも驚いたようで(というか、こうしたことには慣れているようで)、「タイヤの前に石を置いて動かすといい」という。

そこでタイヤの前に石をいくつも置いて再始動。そうしたらすぐに溝から脱出することができた。

これでだいぶ意気消沈してしまったのだが、それでも頑張って城の南側下を通る林道に出た。後は城への登り口を探すだけである。

ところが下の道を何度も往復してみたのだが、さっぱり登り道は見つからない。

そんなことをしているうちに次第に夕方が近づいてきてしまっていた。このまま暗くなってしまったら、ここまで登ってきた山道を運転して降るのはかなり危険になってしまう。

そこで今回はあきらめることにした。すぐ近くまでやってきたというのに・・・・。

悔しいので『図解 近畿の城郭』に掲載されていた図を基にして、大野城と西側の支城である藤白城都の鳥瞰図を描いてみることにした。しかし、実際に遺構を確認したわけではない。いつかはリベンジしたいものである。

|

|

| 林道の途中から見える大野城。 |

下を通る林道から見えた主郭部。山頂までは思ったよりも高さがあるようだ。 |

|

|

| 途中、登り道らしいものもあったのだが、すぐに道は消えてしまっていた。 |

南側から遠望する大野城(中央右手の山)。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

この山麓には大野守護所と呼ばれる、紀伊国守護の館が存在していた。歴代の守護は、山名、大内、畠山氏らであり、彼らの詰の城として整備されてきたのが大野城である。

『畠山記』によれば、守護所が廃止された戦国期の永禄11年(1567)にも使用されたようであり、三好氏との抗争の中で畠山氏が使用していたと考えられる。

発掘調査の結果からも16世紀中頃の遺物が出土しているという報告が出ており、この記録と時代が一致する。 |

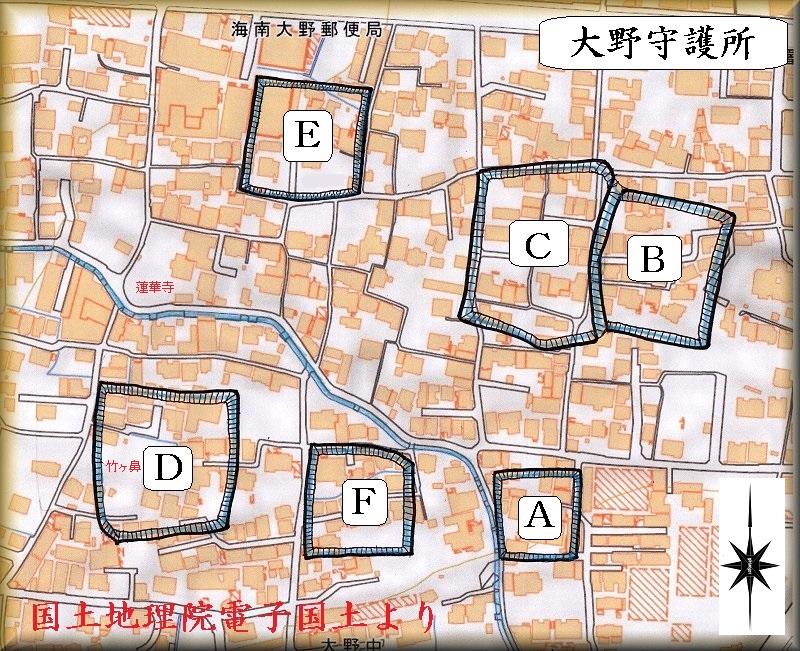

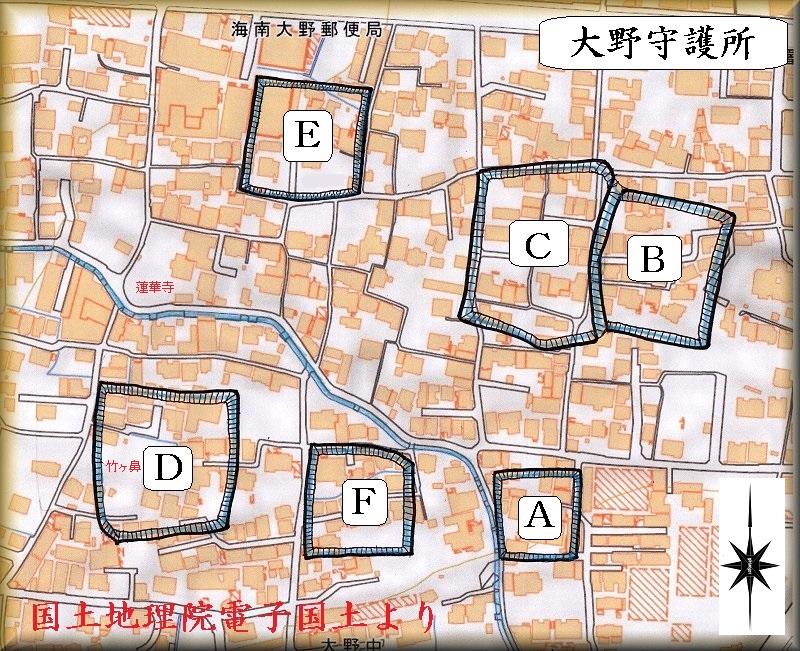

大野守護所(海南市大野中)

*図の作成に際しては『図説近畿城郭事典Ⅰ』に掲載されている明治24年の地籍図を参考にした。

大野守護所Aの辺り Bの辺り Cの辺り Dの辺り Eの辺り Fの辺り

大野守護所は、南北朝時代に山名氏が守護所を置いたところであったという。

高野街道と熊野街道とが交差する交通の要衝であった。名高浦の港も近い。

後に畠山氏が守護となると、守護所は移転していったという。

現在は市街地化が進んでいるために、遺構は完全消滅と言っていい状態である。

ただし、『図説近畿城郭事典Ⅰ』にある地籍図からは複数の方形区画が看取され、方形館がいくつも存在していた状況を想定することができる。

『図説近畿城郭事典Ⅰ』に掲載されている地籍図を現在の地形図に落とし込んでみると、おおよそ、右の図のような感じとなる。

とはいうものの、道路が当時とまったく異なってしまっているので、位置も形状も、ほとんど推測によるものと言っていいレベルである。

Aの区画は伝山名屋敷と呼ばれるところで、守護所の有力な候補地である。ただし規模は50m四方ほどと、守護所とするには小さい。在地系の居館であったのかもしれない。

BとCの区画は、Aに比べてかなり規模が大きく、2つ存在していることにより、面積的にも相応の広さを有している。守護所とするには十分な広さであり、守護所の有力な候補地となる。

Dの区画は竹ヶ鼻という地名が残されており、致命的にも居館があったところと推定できる。規模も100m四方ほどはある。

山名氏の有力家臣の居館があったところであろうか。あるいはこれが守護所であった可能性もある。

Eの区画は宝珠寺のある一帯だというが、現在の宝珠寺の位置とは異なっている。かつてここに宝珠寺があったのであろうか。

ここは山名氏家臣の箕浦氏の屋敷があったところと伝承されている。

Fの区画はAよりも一回り大きなもので、大野十番頭の屋敷と伝えられているところである。

遺構が破壊されつくした現在では、当時の正確な状況は把握しがたいが、守護所を中心として、複数の城館が立ち並ぶ景観を想像することは可能であろう。

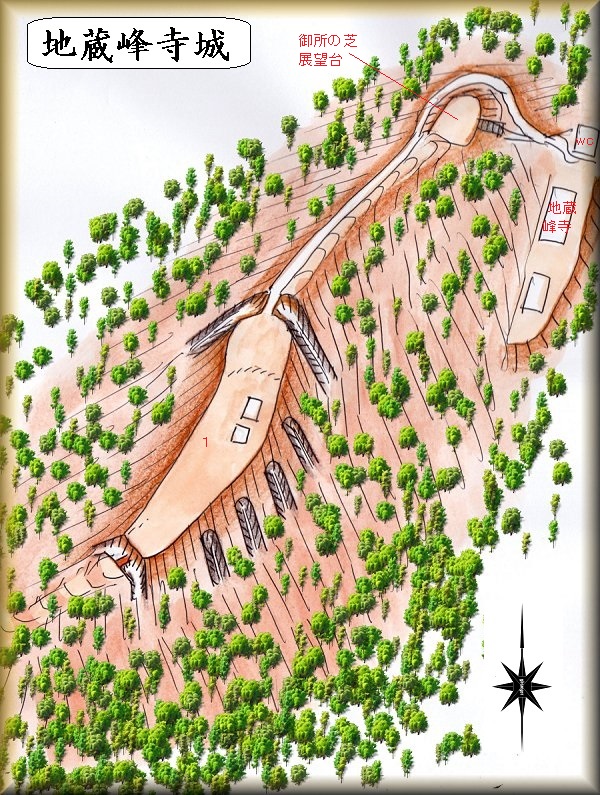

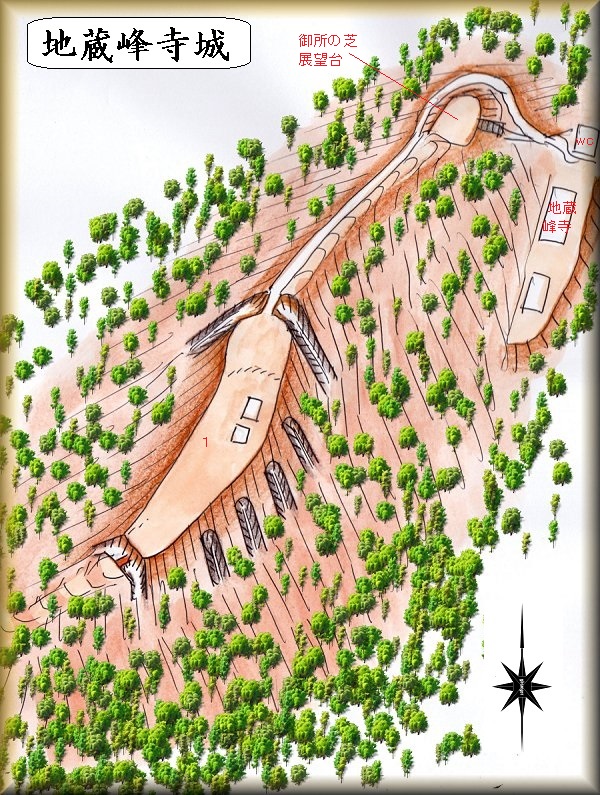

地蔵峰寺城(海南市下津町橋本)

*鳥瞰図の作成に際しては城郭放浪記の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては城郭放浪記の図を参考にした。

地蔵峰寺城の葉所。

地蔵峰寺城は、阪和自動車道の藤白トンネルの西方の山稜上に築かれていた。

この山稜は和歌山方面と海南市方面とを分断する巨大なもので、かつては熊野参詣道が通っていた。

地蔵峰寺は、その峠部分に開基された寺院であった。

城の北側からの比高は240mほどある。北側は急斜面で車道など付けられていない。

南側からも同様の比高があるが、南側からの方が傾斜は緩やかで地蔵峰寺まで車道が付けられている。

したがって寺院までの道を車で進んで行けばよい。

ところがこの道路、幅が広くなく、傾斜が急なうえに急カーブもあるので運転には注意が必要である。

運転していて神経がすり減ってしまいそうになる。

対向車が来たらどうしようと不安になりながらの運転であったが、幸いなことに対向車が来ることはなかった。

そうして何とか地蔵峰寺まで到達した。

車は寺院の下に停めさせていただいた。

この辺りには、歩いている人が何人もいた。熊野参詣道を通ってハイキングをする人がそれなりにいるのであろう。

城は寺院の西側の30mほど上に築かれている。

寺院の北側にWCがあり、その奥に回り込むと、城内まで続く道が付けられているのが分かる。

途中から備後の芝展望台に上った場合は、その西側に降りて登城道と合流する。

後は道をまっすぐに登って行けば、両端に堀切がある土橋状の部分が見えてくる。土橋は幅が広くなっており、後世に作業道として拡張されているらしい。

ここから先が城内である。

城は単郭のもので、南北に長く100mほどある。

その先の先端部にも堀切があり、城域を区画している。

規模は小さく、いかにも急造したかのようなものである。

東側の斜面には4本ほどの竪堀が掘られている。

地蔵峰寺城の城主等、歴史については未詳である。

守護畠山氏の大野城が比較的近い位置にあることから、畠山氏に関連した城郭だったのではないかという説がある。

|

|

| 地蔵峰寺 |

備後の芝展望台。この脇から上がって行く。 |

|

|

| 登城道 |

土橋。両脇に堀切がある。 |

|

|

| 堀切 |

堀切 |

|

|

| 城内の施設 |

西側の堀切 |

|

|

| 竪堀 |

WC脇の道を登って行く |

|

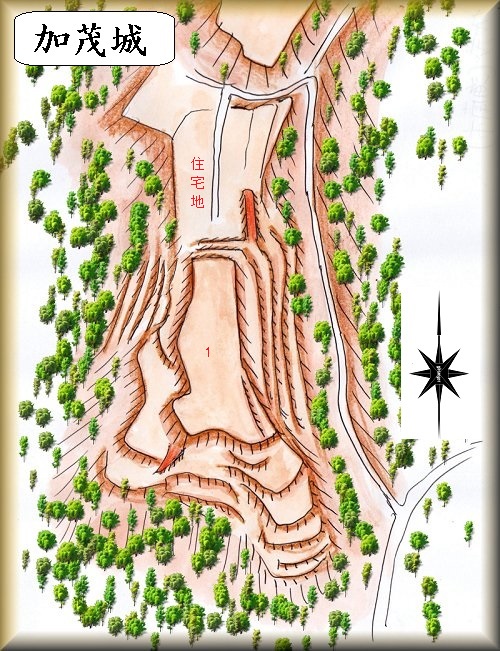

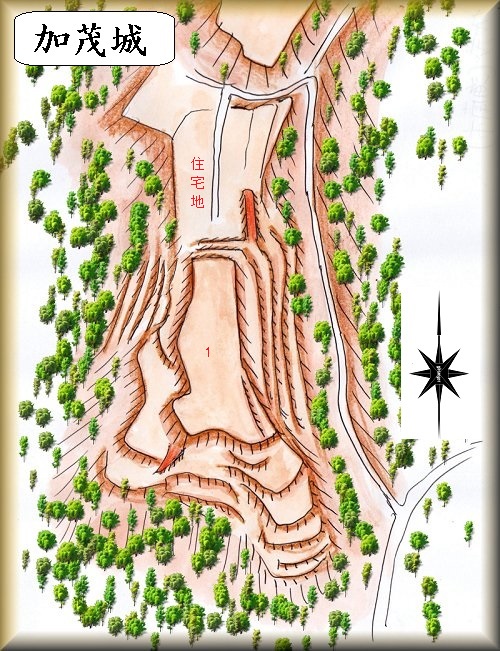

加茂城(海南市下津町小松原)

加茂城の場所。

加茂城は、往生院の東側にそびえる比高30mほどの山稜先端部に築かれている。

城址の北側には住宅地が建て込んでおり、その背後は城址となっているようである。

というわけで、北側の住宅地まで行ってみたのであるが、奥の城址に行く道が見つからない。

車を停められそうな場所もない。

そんなわけで城内に到達することができなかった。

この地域には赤色立体図があるので、これに基づいて鳥瞰図を描いてみることにした。

主な郭は先端の1であり、地形なりにいくつかの郭を段々に形成するといった構造のものだったようである。

加茂城の城主は加茂氏であった。

南北朝時代に加茂氏によって築かれたと伝えられている。

加茂氏は藤原氏の一族で、後に守護畠山氏に仕えていた。

天正13年(1585)、加茂氏は秀吉による紀伊侵攻の際に抵抗して敗れ、西国へと逃亡したと言われている。

|

|

| 東方から |

住宅地の奥が城址 |

|

|

| この辺りから進めるか? |

側面部 |

|

|

| 東方から |

|

|

*鳥瞰図の作成に際しては『図解 近畿の城郭』を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『図解 近畿の城郭』を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては城郭放浪記の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては城郭放浪記の図を参考にした。