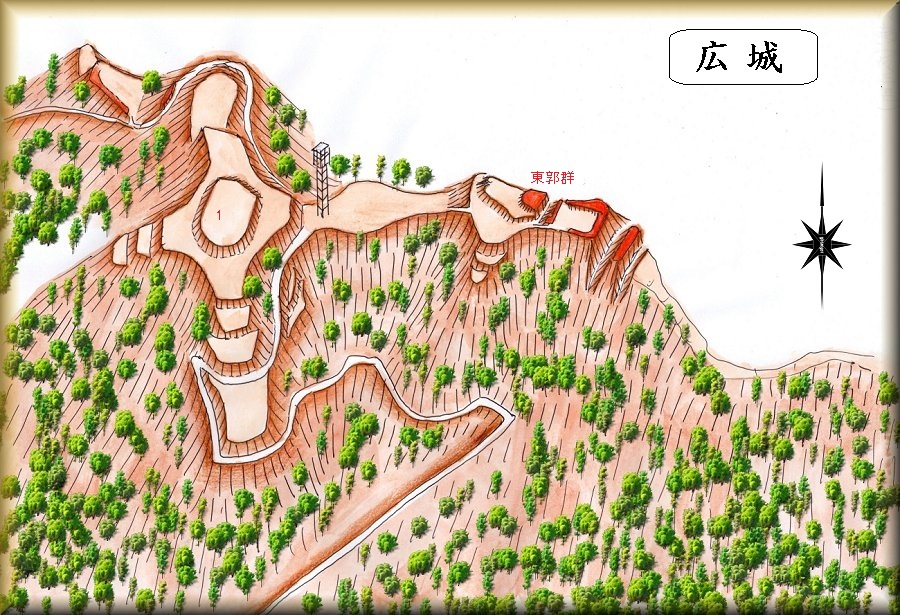

*鳥瞰図の作成に際しては『図解近畿の城郭Ⅱ』の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『図解近畿の城郭Ⅱ』の図を参考にした。広城の場所(高城山) 林道入口の場所

広城は、名島集会所の北東にそびえている比高150mほどの山稜に築かれている。

カーナビの地図にも「高城山」と記載されているので、その場所はすぐに分かる。また、山頂に電波塔が建てられているのも目印になっている。

この山は全山がミカン畑となっており、電波塔があることもあって、山上まで舗装林道が付けられている。

ただし、この道はけっこう狭く、急坂も多いので、狭い道に慣れない人が車で通行するのはちょっと危険である。

車は山麓に停めて歩いて登るのが無難である。

上記の入口の場所に消防倉庫があり、その脇に車を1台停められるスペースがあったのでそこに置かせていただいたのだが、置いてよい場所だったのかどうか分からない。

途中の獣除けの柵を開けて入って行く。基本的に車道を進むので、歩く分にはそれほどきつくない道となっている。

まっすぐ登って北側に突き当たった後、山稜沿いに南側に回り込み、さらに北側に回り込んで山頂部のすぐ下の電波塔の所まで進んで行く。

ミカン畑のすべての斜面には石垣が構築されている。大変な労力である。こういうのも見るたびに昔の人はすごかったのだなあと思う。現代人にはとてもできないような作業量である。

昔の人が子孫の事を考えながら、何十年もかけて地道に石垣を積んでミカン畑を整備していったのだろう。想像するだに気が遠くなるほどの大事業である。

そんなわけで全山、ミカン畑によって改変され、さらには城塁はすべて石垣に変換されている。城の旧状を示していると思われるものは、ほぼないといっていい。

そして平場にはぎっしりとミカンの木が植えられているために、城としての形状は表面的には分からなくなってしまって入る。

幸いなことに、この地域には赤色立体図があるので、赤色立体図から城の構造を読み取ることは可能である。

山頂のⅠ郭を中心として地形なりに何段もの郭を造成するといった山城で、それなりに大きな面積を有しているのは城主の勢力の大きさを示しているのだろう。

電波塔の所から東側には東郭群がある。こちらはミカン畑となっていないため、土塁や二重堀切などの遺構が良好に残されている。独立性の高い区画である。

広城は、この地域では規模が大きく、拠点的な山城だったと考えられる城である。

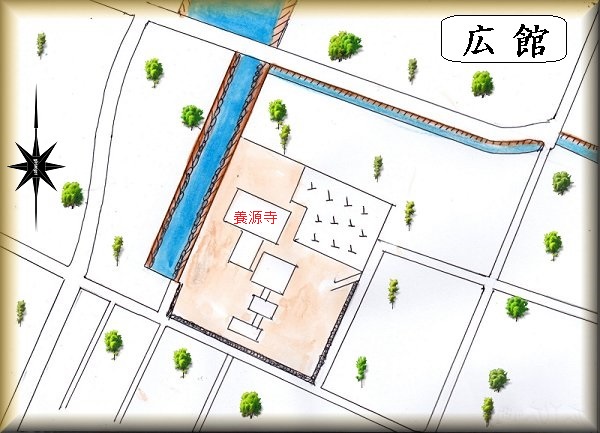

*鳥瞰図の作成に際しては『図解近畿の城郭Ⅲ』の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『図解近畿の城郭Ⅲ』の図を参考にした。