和歌山県日高町

*参考資料 『日本城郭大系』 『図解近畿の城郭』

*参考サイト 城郭放浪記

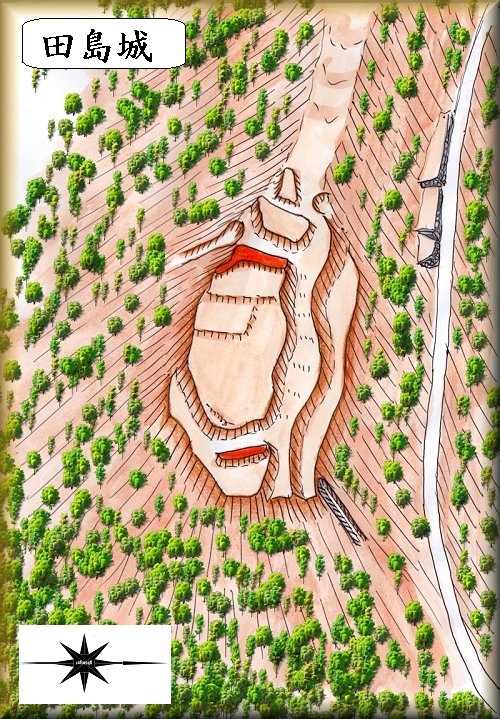

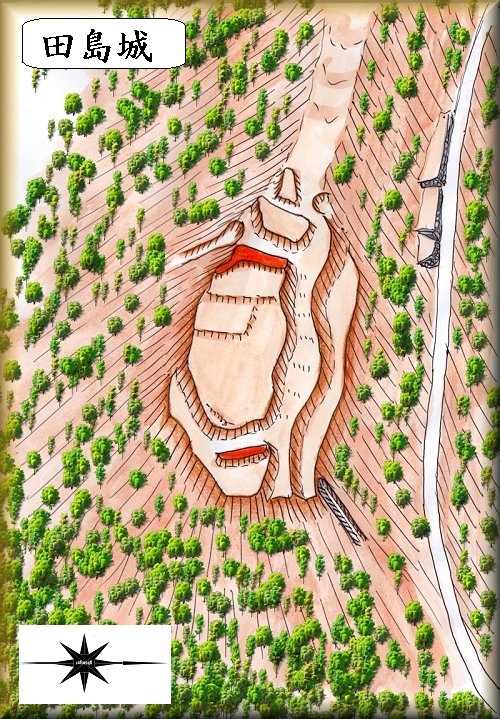

田島城(日高町原谷)

*鳥瞰図の作成に際しては『図解近畿の城郭Ⅴ』の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『図解近畿の城郭Ⅴ』の図を参考にした。

田島城の場所。 林道入口の場所。

原谷の集落は西川に沿って、東西の谷間沿いに展開している。

この谷間に臨む比高50mほどの山稜先端部に田島城は築かれている。

山稜の北側の斜面沿いには、地形図には掲載されていないが山奥の方に進んで行く林道が通っている。

この林道を通ってアクセスするのが分かりやすいであろう。

林道の入口は上記の場所である。

入口付近がちょっとヤブ化しているが、内部に入り込んで行けば、後はしっかりとした林道が奥の方まで延びているのが分かる。

この林道の上の山頂部分が城址なので、どこかテキトーなところから直登していかなければならない。

しかし、この日、雨が降っていて、傘を差しながらの登城である。

傘を差したまま直登できるほど、簡単な斜面ではない。

ということもあり、ここから上に登ってみることはできなかった。

鳥瞰図は上記の書の図に基づいて作成してみたものである。

山稜先端部近くに主郭を造成し、その前後を堀切によって区画している。主郭の西側には土塁が構築されている。

北側の斜面には2段の帯曲輪が造成されている。そして、その下を上記の林道が通っている。

田島城の城主は田島孫之丞と伝えられている。

田島氏は川上氏の一族であったという説もあるが、確かなことは分からない。

|

|

| 東方から |

東方から |

|

|

| 林道入口 |

林道 |

|

|

| 林道脇の石積み |

林道脇から城塁を見上げる |

|

|

| 石積みと階段 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

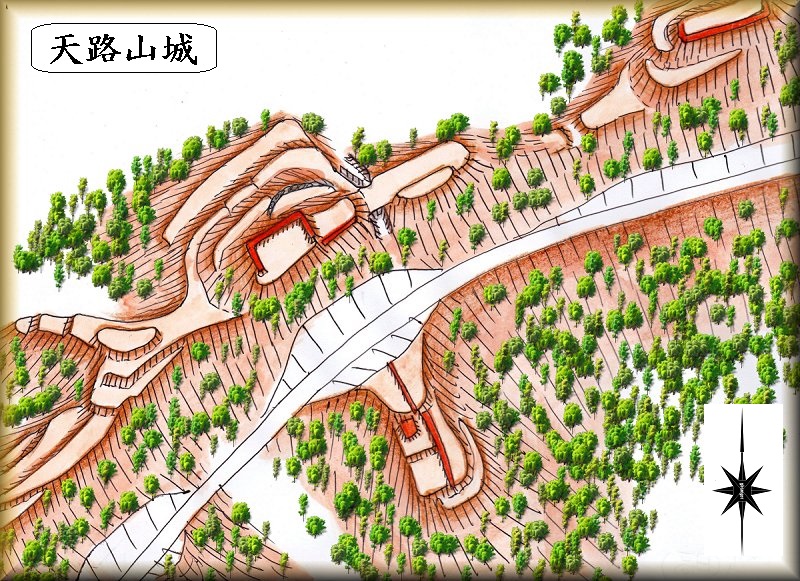

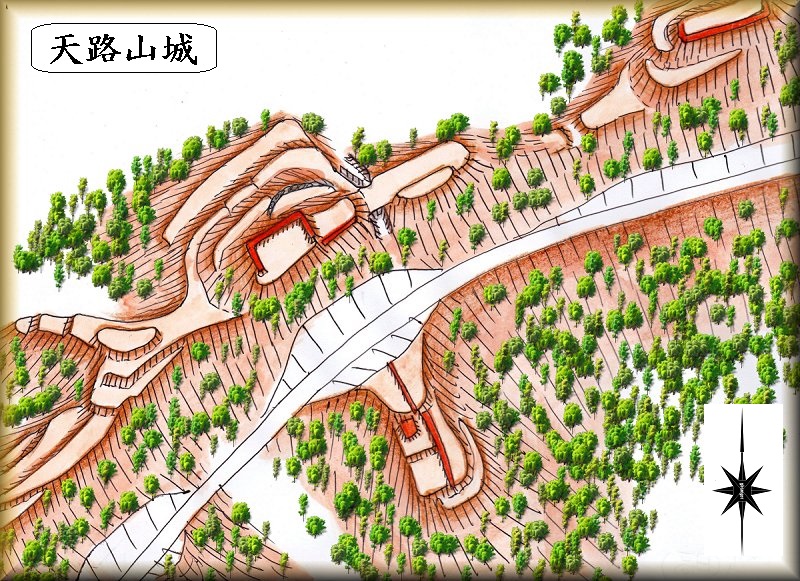

天路山(てんじやま)城(比井城・日高町津久野)

*鳥瞰図の作成に際しては『図解近畿の城郭Ⅱ』の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『図解近畿の城郭Ⅱ』の図を参考にした。

天路山城の場所。

天路山城は、小浦に臨む兜崎の背後にそびえている比高60mほどの山稜に築かれている。

2025年現在、地形図にはまだ掲載されていないが、城の側面部を通るようにして北東から南西にかけて新しい道が通っており、その北東側の入口の所に、天路山城の案内板が設置されている。

道路は城山のかなり上の方まで城の側面部に沿って付けられているため、この道路から城までの比高はそれほど高くはない。

この道路は幅に余裕があり、車もあまり通らないので、脇の方に寄せて車を停めて置くことができる。

新しい道ができているのはよいのだが、斜面が削られてしまっており、道路沿いの部分はとてもよじ登れないような斜面となってしまっている。

これではとても取り付けないなあと思いながら車を走らせてみると、削られた斜面の所に、黒い階段が取り付けられているのが見えてきた。

こんなところに階段を取り付けているのは、城に行くため以外の理由は考えられない。

ということで、この階段を登って行く。

階段の上から山稜まではすぐで、そこが堀切状の地形となっていた。

そこから西側に登って行くと、途中にいくつかのテラス状の段があり、それらを登って行った先がまとまった広さの郭になっていた。

その先はヤブがひどくなっている。この日雨が降っていたため、傘を差しながらそこまで登って行ったが、そこからは雨に濡れたヤブで入って行くことができない。

また、堀切の所から北東側に進んで行くと、そこにも数段の平場が見えている。

こちらも先の方に進もうとするとヤブ化していたため、傘を差しながら入って行くことができなかった。

城は山稜上の地形を利用しながらピークごとにいくつもの郭を造成したものだったようで、郭の数はかなり多く造成されているようである。

天路山城の城主は嶋右馬允弘春だったと伝えられている。嶋氏は湯河氏の一族であった。

湯河勢力の一員として永禄年間頃に、当地域を支配していたものと考えられている。

|

|

| 城への道路の入口にある案内板 |

城址を切り通した道路 |

|

|

| 城内に登る黒い階段 |

堀切 |

|

|

| 堀切 |

段郭 |

|

|

| 段郭 |

段郭 |

|

|

| 城塁 |

郭 |

|

|

| 段郭 |

段郭 |

|

|

| 段郭 |

郭 |

|

|

| 郭 |

腰曲輪 |

|

|

| 堀切 |

|

|

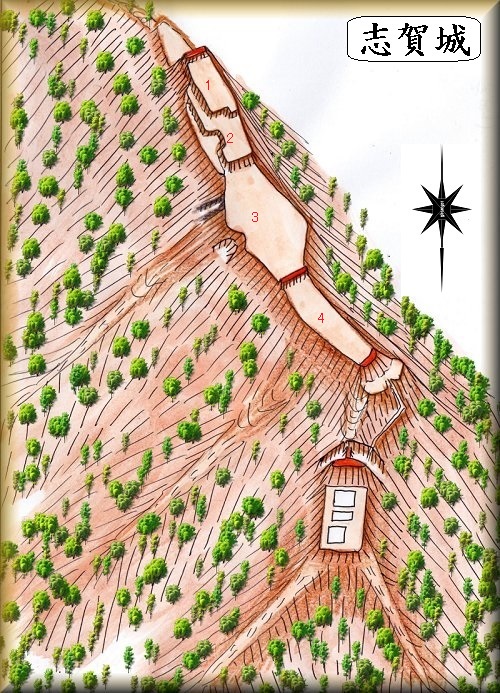

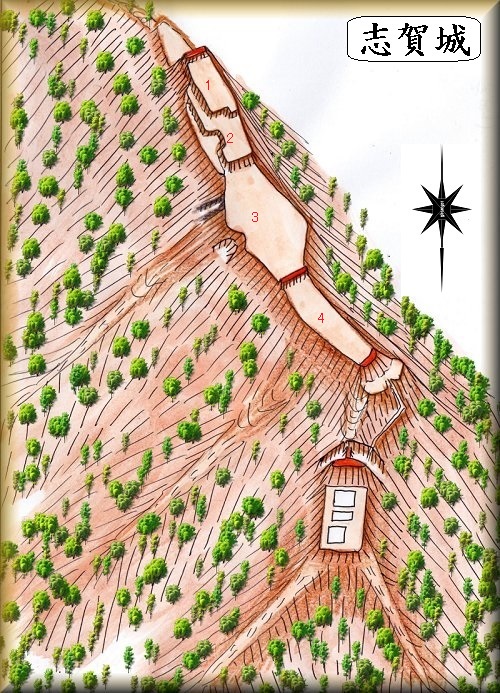

志賀城(日高町志賀)

*鳥瞰図の作成に際しては『図解近畿の城郭Ⅲ』の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『図解近畿の城郭Ⅲ』の図を参考にした。

志賀城の場所。

志賀城は中志賀の集落に向かって南側から突き出した比高70mほどの山稜に築かれている。

集落内の道を進んで行くと、城の下の水田の所まで行く道が付けられている。

これを一番奥まで進んで行って、突き当りの所に車を停めさせていただいたのだが、この道は水田の作業のためのものであり、軽トラがやっと通れるほどの幅しかない。

運転には注意が必要である。また、水田の作業をしている時には通らないようにした方がよいと思う。

そこに車を停めて南側の山稜に進んで行く。

道があるかと思ったのだが、そんなものはなく、斜面を直登していくしかない。

雨が降っていたため、傘を差しながら進んで行ったのだが、そのまま奥まで登って行けるような状態ではなく、途中までで登城を断念した。

鳥瞰図は上記の書の図に基づいて作成してみたものである。

山稜に沿って段々に1から4までの郭が造成されている。

その前面下部には堀切が掘られており、その下に水道施設の設置された平場がある。

この水道施設のところまでは、どこかから道が付けられているのではないかと思われるのだが、そこまで到達することができず、水道施設にアクセスする道があるのかどうかも分からなかった。

『紀伊続風土記』には「阿波四宮の持ち城」と記載されている。

また、「鞍が多和合戦の時など三好氏の居城せしにや」ともある。

この多和合戦というのは阿波の三好氏と湯河氏との間で行われたものと言われてい合戦なのであるが、近世の軍記物『鞍ヶ多和長尾記』にしか記載されておらず、実際にあったことなのかどうか、疑問視されている。

といったわけで、城に関しての正確な歴史はさっぱり分からない、といったところであるが、阿波の勢力がこの辺りまで及んでいていたというのは、ちょっと意外なことであった。

|

|

| 北方から |

上の水田 |

|

|

| 城址への道 |

これを登ったところが城址 |

|

|

| 北方から |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

*鳥瞰図の作成に際しては『図解近畿の城郭Ⅴ』の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『図解近畿の城郭Ⅴ』の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『図解近畿の城郭Ⅱ』の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『図解近畿の城郭Ⅱ』の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『図解近畿の城郭Ⅲ』の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『図解近畿の城郭Ⅲ』の図を参考にした。