榓壧嶳導屼朧巗

仏嶲峫帒椏丂亀恾夝丂嬤婨偺忛妔亁丂亀擔杮忛妔懱宯亁

婽嶳忛乮屼朧巗搾愳挰娵嶳乯

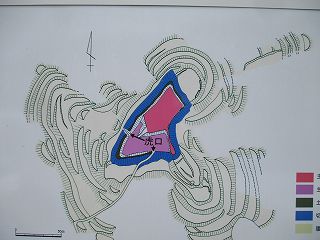

仏捁嵴恾偺嶌惉偵嵺偟偰偼亀恾夝丂嬤婨偺忛妔嘦亁丒尰抧埬撪斅偺恾傪嶲峫偵偟偨丅埲慜偼亀恾夝丂嬤婨偺忛妔嘦亁偺恾傪嶲峫偵偟偨捁嵴恾傪昤偄偰偄偨偺偩偑乮塃壓乯丄幚嵺偵偼懷嬋椫偑懡悢偁傞傛偆偱偁傝丄尰抧埬撪斅偺恾偱偼丄偦偺曈傝傕昤偐傟偰偄偨偺偱丄偦傟傪嶲峫偵偟偰捁嵴恾傪昤偒捈偟偰傒偨乮忋乯丅

仏捁嵴恾偺嶌惉偵嵺偟偰偼亀恾夝丂嬤婨偺忛妔嘦亁丒尰抧埬撪斅偺恾傪嶲峫偵偟偨丅埲慜偼亀恾夝丂嬤婨偺忛妔嘦亁偺恾傪嶲峫偵偟偨捁嵴恾傪昤偄偰偄偨偺偩偑乮塃壓乯丄幚嵺偵偼懷嬋椫偑懡悢偁傞傛偆偱偁傝丄尰抧埬撪斅偺恾偱偼丄偦偺曈傝傕昤偐傟偰偄偨偺偱丄偦傟傪嶲峫偵偟偰捁嵴恾傪昤偒捈偟偰傒偨乮忋乯丅

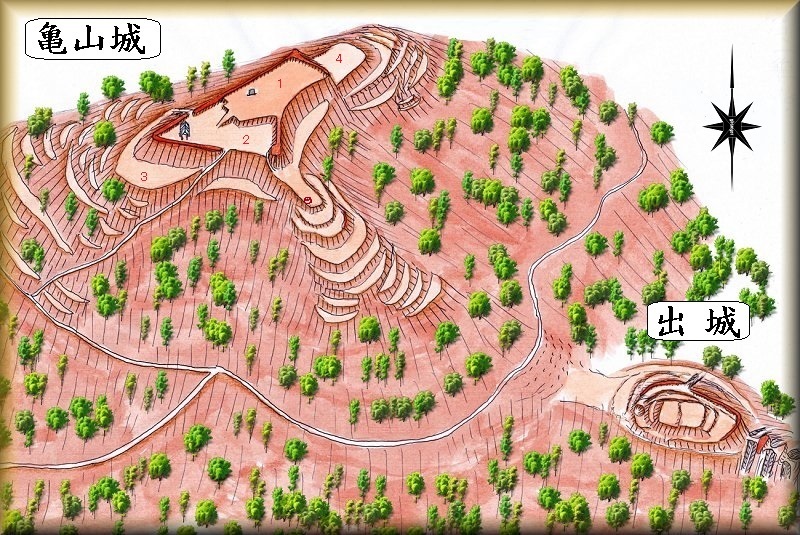

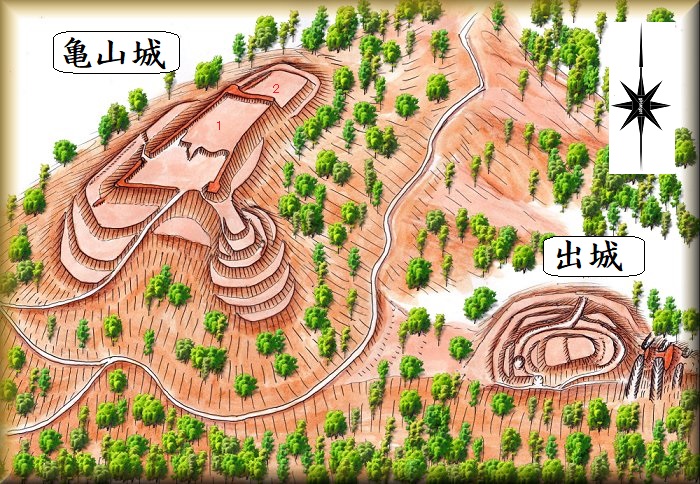

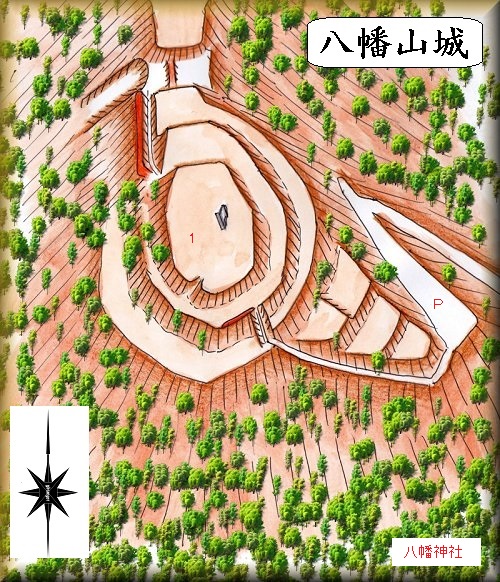

丂婽嶳忛偼丄俰俼婭惃杮慄屼朧墂偺杒惣俁侽侽倣傎偳偺偲偙傠偵偁傞斾崅120倣偺嶳椗偵抸偐傟偰偄偨丅

丂惣懁偺嶳榌偵娵嶳拞墰廤夛強偑偁傝丄偦偙偵婽嶳忛偺埬撪斅偑愝抲偝傟偰偄傞丅幵傕偙偙偵掆傔傜傟傞傛偆偵側偭偰偄傞偺偱丄偙偙偵幵傪掆傔偰曕偄偰搊傞偺偑偍姪傔偱偁傞丅

丂偨偩丄忛撪傑偱偼寉僩儔偑捠傟傞傛偆側曑憰楬偑偟偭偐傝偲晅偗傜傟偰偄傞丅搑拞偵乽堦斒幵椉恑擖嬛巭乿偲偄偭偨娕斅傕側偐偭偨偺偱丄彫宆幵側傜忛撪傑偱恑傫偱峴偔偙偲傕壜擻偱偁傞偐傕偟傟側偄丅偨偩偟丄嶁偑媫偱摴暆傕嫹偄偺偱丄傛傎偳椦摴塣揮偵姷傟偨恖埲奜偼丄幵偱忔傝擖傟側偄曽偑柍擄偱偁傞丅

丂搊偭偰峴偔偲搑拞偺幬柺偵偼愇愊傒偺抜乆偑懡悢抸偐傟偰偄傞丅偙傟偼儈僇儞敤偺愓偱偁傞偑丄堚峔偩偭偨傜偡偛偄偺偵側偁偲巚偭偰偟傑偆岝宨偱偁傞丅

丂搊忛摴偼壗僇強偐偵暘婒揰傪桳偟偰偄傞偑丄偄偢傟偺売強偵傕埬撪斅偑愝抲偝傟偰偄傞偺偱丄偦傟偵廬偭偰恑傫偱峴偗偽柪偆偙偲偼側偄丅

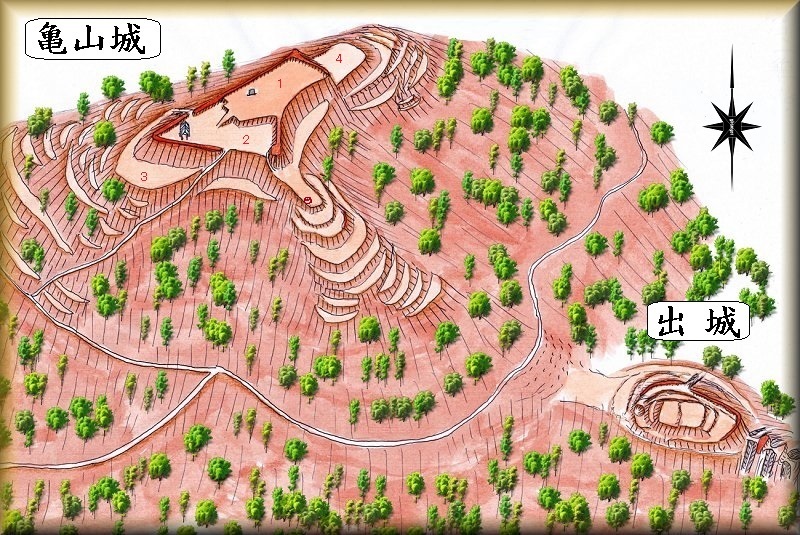

丂搊忛摴偺搑拞偵偼懷嬋椫偑壗抜傕憿惉偝傟偰偄傞傛偆偵尒偊傞偺偩偑丄儎僽偑傂偳偔偰柧椖偵攃埇偟偯傜偄丅偦偆偟偰恑傫偱峴偔偲3妔偲2妔偺忛椲偑尒偊偰偔傞丅偙偙偐傜偑庡梫晹暘偱丄堚峔偺忬嫷傕柧椖偱偁傞丅

丂偦偺傑傑搊偭偰峴偔偲丄2妔偺屨岥偵恑擖偡傞偙偲偵側傞丅2妔撪晹偼偒傟偄偵惍旛偝傟偰偍傝搶壆傗僩僀儗偑愝抲偝傟偰偄傞丅搶壆偵偼壓偺廤夛強偵偁偭偨偺偲摨偠埬撪斅偑愝抲偝傟偰偄偨丅

丂2妔偺廃埻偵偼搚椲偑偟偭偐傝偲弰傜偝傟丄撿惣抂偺晹暘偵丄價儏乕億僀儞僩偑偁傝丄挱朷傪愢柧偟偨愇旇偑寶偰傜傟偰偄偨丅暯栰晹偵柺偟偰偄傞偺偱丄妋偐偵挱朷偑棙偄偰偄傞丅

丂2妔偐傜堦抜崅偔1妔偑偁傞丅1妔偐傜偼僗儘乕僾偵傛偭偰愙懕偟偰偄傞偑丄拞悽忛妔偲偟偰偼曄傢偭偨屨岥偱偁傞丅傕偟偐偡傞偲屻悽偺夵曄側偺偐傕偟傟側偄丅

丂1妔傕偒傟偄偵惍旛偝傟偰偍傝丄傗偼傝搚椲偑偟偭偐傝偲弰傜偝傟偰偄傞丅傑偨拞墰晹偵偼乽婽嶳忛毈乿偲崗傑傟偨棫攈側忛毈旇偑寶偰傜傟偰偄偨丅

丂搚椲偺杒懁偑愗娸偲側偭偰偍傝丄偦偺愭偵偼4妔偑憿惉偝傟偰偄傞丅

丂丂1妔偺撿抂晹偼2妔懁柺晹偺搚椲偲側偭偰撿曽偵墑傃偰偄偔丅偦偙偐傜愭偵偼抧宍側傝偵懷嬋椫偑懡悢憿惉偝傟偰偄傞偑丄憿嶌偼庡梫晹偵斾傋偰傒傞偲娒偄傕偺偱偁傞丅

丂忛偺幬柺偵偼丄偙偺傛偆偵懡悢偺懷嬋椫偑憿惉偝傟偰偼偄傞偑丄偄偢傟傕嫃廧偵揔偟偨傕偺偱偼側偄丅忛偺庡梫晹偼偁偔傑偱傕侾乣係妔偱偁偭偨偲巚傢傟傞丅

丂搾愳巵偺暯慺偺嫃娰偼丄撿懁偺暯栰晹偱偁傞彫徏尨偵塩傑傟偰偍傝丄婽嶳忛偼嬞媫帪偺媗偺忛偲偟偰憐掕偝傟偰偄偨傕偺偱偁偭偨傠偆丅偙偙偱傕嶳忛偲嫃娰偺僙僢僩偑尒傜傟傞丅

|

|

| 撿曽偐傜墦朷偡傞婽嶳忛丅偙偙偐傜偺斾崅偼120倣傎偳丅 | 廤夛強偺埬撪斅偵宖嵹偝傟偰偄偨撽挘恾丅庡梫晹偺廃埻偵偼懡悢偺懷嬋椫偑憿惉偝傟偰偄傞丅 |

|

|

| 3妔偲2妔忛椲丅 | 2妔忛椲偵増偭偰曑憰椦摴偑晅偗傜傟偰偄傞丅 |

|

|

| 2妔撪晹丅拵庢傝傪偟偰偄傞巕嫙偨偪偑偄偨丅 | 2妔偵偁傞埬撪斅丅 |

|

|

| 2妔撪晹偲搚椲丅 | 2妔偺搶壆偲埬撪斅丅 |

|

|

| 1妔偵搊傞僗儘乕僾丅 | 1妔撪晹丅棫攈側忛毈旇偑偁傞丅 |

|

|

| 1妔偺搚椲丅 | 忛庡搾愳巵偺嫙梴搩丅 |

|

|

| 1妔搚椲丅 | 1妔杒惣懁搚椲傪椲忋偐傜丅 |

|

|

| 1妔杒搶懁搚椲丅嵍懁偺壓偑4妔丅 | 4妔撪晹丅 |

|

|

| 2妔偵偁傞挱朷億僀儞僩丅 | 俀妔偵寶偰傜傟偰偄偨偍朧偝傫偺憸丅 |

|

|

| 撿搶偺妔孮偵孈傜傟偨寠丅 | 撿搶懁偺妔孮丅 |

|

|

| 1妔屨岥偐傜椦摴傪尒傞丅 | 2妔忛椲丅偲偰傕搊傟側偄塻偄幬柺偲側偭偰偄傞丅 |

|

|

| 嶳榌嬤偄晹暘偵偁傞儈僇儞敤偺愇愊傒丅 | 壗抜傕愊傑傟偰偄傞丅傛偔愊傫偩傕偺偱偁傞丅 |

|

丂婽嶳忛偼搾愳巵偺嫃忛偲偟偰桳柤偱偁傞丅搾愳巵偼傕偲傕偲偼庣岇敥嶳巵偺壠恇偱偁傝丄墳恗偺棎偺嵺偵偼丄搾愳巵偼堦娧偟偰敥嶳惌挿曽偵晅偄偰愴偭偨丅偙偺傛偆側撪暣偑懕偄偰敥嶳巵偑尃埿傪幐偭偰偄偔拞偱丄搾愳巵偼丄傗偑偰庡壠偱偁傞敥嶳巵傪傕偟偺偖惃椡幰偲偟偰惉挿偟偰偄偔偙偲偵側傞偺偱偁傞丅 |

|

仏捁嵴恾偺嶌惉偵嵺偟偰偼亀恾夝丂嬤婨偺忛妔亁偺恾傪嶲峫偵偟偨丅

仏捁嵴恾偺嶌惉偵嵺偟偰偼亀恾夝丂嬤婨偺忛妔亁偺恾傪嶲峫偵偟偨丅

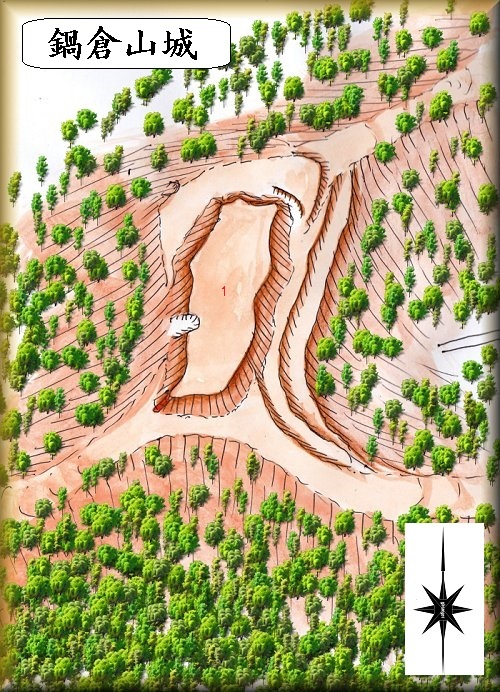

丂栰岥忛偼丄導摴25崋慄偺孎栰岎嵎揰偺撿惣200倣傎偳偺偲偙傠偵偁偭偨丅戜抧墢晹傪棙梡偟偰抸偐傟偨扨妔偺忛妔偱偁偭偨丅

丂

丂徍榓俆俇擭丄偺搚惍旛帠嬈偑峴傢傟丄偙傟偵傛偭偰忛毈偼嶍傝庢傜傟偰峩嶌抧偲側偭偰偟傑偭偨丅偦偆偄偆傢偗偱丄尰嵼忛偺堚峔偼懚嵼偟偰偄側偄丅偦偙偱嶲峫傑偱偵亀恾夝丂嬤婨偺忛妔亁偺恾傪婎偵偟偰丄暅尦捁嵴恾傪嶌惉偟偰傒偨丅

丂杧偵柺偡傞忛撪懁偵偼搚椲偑弰傜偝傟丄堦晹偼墶栴傪堄幆偟偨挘傝弌偟偲側偭偰偍傝丄偪傚偭偲媄岻揑偱偁傞丅偲偆偼偄偊丄挿幉俁侽m傎偳偺婯柾偱偟偐側偄偺偱丄嫃廧梡偺傕偺偱偼側偔丄愴帪偵峔抸偝傟偨恮忛偲偄偭偨惈奿偺傕偺偩偭偨偺偱偼側偄偐偲峫偊傜傟傞丅

丂幚嵺丄敪孈挷嵏偺嵺偵傎偲傫偳堚暔偑専弌偝傟偰偄側偄偙偲丄忛偵娭偡傞揱彸偑懚嵼偟偰偄側偄偙偲側偳傕丄偦傟傪棤晅偗傞徹嵍偲尵偭偰偄偄偐偲巚傢傟傞丅

丂栰岥忛偺偁傞応強偼丄愴崙婜偵偼嬍抲巵偺巟攝椞堟偱偁偭偨偑丄愳傪嫴傫偱搾愳巵偺椞堟傪愙偡傞埵抲偱偁偭偨丅揤惓侾俁擭乮1585乯偺塇幠廏媑偵傛傞婭廈峌傔偺嵺丄廏媑懁偵岎愴偟偨搾愳巵偵懳偟偰丄嬍抲巵偼廏媑孯偵婣弴偟偨丅偦偺偨傔丄搾愳巵偲嬍抲巵偲偺懳棫偼愭塻揑偲側傝丄栰岥忛偼偦偺傛偆側忬嫷偺拞偱嬍抲巵偵傛偭偰抸偐傟偨傕偺偱偼側偐偭偨偐偲憐憸偝傟傞丅

丂彫徏尨娰偺応強丅

丂彫徏尨娰偺応強丅

丂俰俼屼朧墂偺撿搶懁丄尰嵼偺榓壧嶳導棫婭墰娰崅摍妛峑傗屼朧巗棫搾愳拞妛峑偺偁傞暯抧偑彫徏尨娰偺愓偱偁偭偨偲偄偆丅

丂

丂搾愳拞妛峑偺撿懁偵搾愳巕埨恄幮偑偁傝丄偦偺撿懁偵廤夛強偲挀幵応偑偁傞丅幵偼偙偙偵掆傔偰偍偔偙偲偑偱偒傞丅

丂恄幮偺幮揳偑偁傞応強偼楨戜偺傛偆側搚抎偲側偭偰偍傝丄偦偺撿懁偵悈杧愓偲巚傢傟傞抮偑尒傜傟傞丅偨偩偟丄偙偺抮偼夵廋拞偩偭偨傛偆偱丄巹偑朘傟偨帪偵偼悈偼敳偐傟偰偄偨丅

丂堚峔傜偟偔傒傜傟傞傕偺偼偙傟偔傜偄偱偁傞丅屻偼丄妛峑偺晘抧偲側偭偰偄傞偨傔丄堚峔偼偡偭偐傝幐傢傟偰偟傑偭偰偄傞柾條偱偁傞丅愴屻捈屻偺峲嬻幨恀傕尒偰傒偨偑丄偦偺崰偵偼偡偱偵妛峑偺晘抧偲側偭偰偍傝丄娰偺宍忬傪抦傞偙偲偼偱偒側偐偭偨丅

丂偨偩偟丄尰嵼偺妛峑偺晘抧偲側偭偰偄傞晹暘偼100倣亊150倣傎偳偺婯柾偑偁傝丄偙傟偑偐偮偰偺娰偺婯柾偲偍偍傛偦崌偭偰偄傞偺偱偼側偄偐偲巚傢傟傞丅

丂妛峑偺廃埻偵棳傟偰偄傞彫愳傕丄偐偮偰偺杧偲偟偰妶梡偝傟偰偄偨傕偺偱偁傞壜擻惈偑偁傞偲巚傢傟傞丅

丂乽婭墰娰崅摍妛峑乿偲偄偆柤徧偼傔偢傜偟偄丅乽娰乿偑晅偄偰偄傞偙偲偐傜偡傞偲丄彫徏尨娰偵偪側傫偩柤徧偺崅峑側偺偐傕偟傟側偄丅

|

|

| 搾愳巕埨恄幮偺擖岥偵棫偰傜傟偰偄傞忛毈旇丅 | 悈杧愓丅悈傪敳偄偰惔憒拞偩偭偨丅 |

|

|

| 偙偪傜傕悈杧愓丅 | 巕埨恄幮丅堦抜崅偔丄楨戜忬抧宍偵寶偰傜傟偰偄傞丅 |

| 丂彫徏尨娰偼丄揤暥18擭(1549)搾愳巵11戙偺捈岝偵傛偭偰抸偐傟偨娰偱偁偭偨丅 丂搾愳捈岝偼婽嶳忛傪嫃忛偲偟偰偄偨偑丄乽婽嶳忛偼姦晽偺婫愡偼廧傒偵偔偄乿偲尵偭偰丄暯栰晹偵嫃娰傪峔偊偨偲尵傢傟偰偄傞丅偲偼偄偭偰傕丄暯慺偐傜嶳忛偵嫃廧偼偟偰偄側偐偭偨偱偁傠偆偐傜丄傕偲傕偲暯栰晹偺嫃娰偼偁偭偨偺偱偼側偄偐偲峫偊傜傟傞丅 丂揤惓13擭(1585)丄搾愳壠偺摉庡偼捈岝偺巕偺捈弔偱偁偭偨偑丄偙偺擭偵塇幠廏媑偵傛傞婭廈峌傔偑峴傢傟偨丅 丂廏媑偺戝孯偵偐側傢側偄偲尒偨搾愳捈岝偼丄帺傜忛傪從偒暐偭偰孎栰偵摝傟偰偄偭偨丅 丂搾愳巵偑嫀偭偨屻丄廏媑偼拞懞堦巵偲嬨婼壝棽偲偵彫徏尨娰傪廋暅偡傞傛偆柦偠偨丅 |

|

仏捁嵴恾偺嶌惉偵嵺偟偰偼忛妔曻楺婰偺恾傪嶲峫偵偟偨丅

仏捁嵴恾偺嶌惉偵嵺偟偰偼忛妔曻楺婰偺恾傪嶲峫偵偟偨丅

丂丂丂丂丂敧敠嶳忛偺応強丅

丂敧敠嶳忛偼丄屼杊巗摗揷挰偵偁傞敧敠恄幮偺忋偺斾崅70倣傎偳偺嶳椗偵抸偐傟偰偄傞丅梬嬋偱桳柤側摴惉帥偺惣俆侽侽倣傎偳偺強偵偁傞嶳椗偱偁傞丅

丂偲偄偆傢偗偱敧敠恄幮傪栚巜偟偰偄偔丅幵偼敧敠恄幮偺嫬撪偵掆傔偰抲偔偙偲偑壜擻偱偁傞丅

丂偨偩偟丄偐偮偰忛撪傪岞墍壔偡傞偨傔偵摴楬傪惍旛偟偨傛偆偱丄敧敠恄幮偺榚偐傜丄忛偵偐偗偰偪傖傫偲偟偨幵摴偑晅偗傜傟偰偄傞丅偦偺幵摴傪恑傫偩愭偵偼挀幵応傕惍旛偝傟偰偄傞丅

丂偲偙傠偑丄偦偺擖岥偵偼乽婋尟偵偮偒娭學幰埲奜偺幵椉恑擖嬛巭乿偲偄偆娕斅偑棫偰傜傟偰偄傞丅

丂巇曽偑側偄偺偱敧敠恄幮偺強偐傜幵摴傪曕偄偰搊偭偰峴偭偨偺偩偑丄忋偵偼偪傖傫偲偟偨挀幵応傕愝抲偝傟偰偍傝丄晛捠偵幵偱傾僋僙僗偡傞偙偲偑偱偒傞傛偆側摴偲側偭偰偄偨丅偙偙偼幵偱搊傝偨偄偲偙傠偱偁偭偨丅

丂偐偮偰偙偙偱塣揮偵幐攕偟偰帠屘傪婲偙偟偨恖偑偄偨偺偱偁傠偆偐丅偦偺偨傔尰嵼偼幵椉恑擖嬛巭偲側偭偰偄傞偺偐傕偟傟側偄丅

丂偣偭偐偔挀幵応傑偱愝抲偟偰偔傟偰偄傞偲偄偆偺偵巆擮側榖偱偁傞丅

丂挀幵応偐傜忛偵偐偗偰偼梀曕摴偑愝抲偝傟偰偄傞丒丒丒丒偲巚偭偨偺偩偑丄尰嵼偱偼憪姞傝偑偝傟偰偄側偄傛偆偱丄忛偺庡梫晹傑偱偺娫偵偼憪偑怺偔惗偄栁偭偰偟傑偭偰偄傞丅

丂偙偺擔丄塉偑崀偭偰偄偨偨傔偵嶱傪嵎偟側偑傜偺搊忛偩偭偨偺偩偑丄搑拞偺憪偑擥傟偰偟傑偭偰偄傞偺偱丄偙傟傪捠傝敳偗傞偨傔偵慡恎偑偢傇擥傟偵側偭偰偟傑偭偨丅偙傟偼偮傜偄丅

丂偦傟偱傕恎懱傪擥傜偟側偑傜恑傫偱峴偭偰侾妔偵摓払偡傞偙偲偑偱偒偨丅

丂侾妔偼憪姞傝偑偝傟偰偄偰丄妔撪晹偺忬懺傕偪傖傫偲尒偊偰偄傞丅拞墰晹偵忛毈旇偑寶偰傜傟偰偄傞偺偑暘偐偭偨丅

丂侾妔偼挱朷偑棙偄偰偄偰丄宨怓傪妝偟傓偙偲偑偱偒傞

丂偟偐偟丄偦傟埲奜偺晹暘偼偡傋偰儎僽偵暍傢傟偰偟傑偭偰偍傝丄忛偺宍忬傪偒偪傫偲攃埇偡傞偙偲偼擄偟偄忬嫷偱偁偭偨丅搤応偵側偭偰儎僽偑廂傑偭偰偔傟偽丄偪傖傫偲忛椲偺宍忬側偳傪尒傞偙偲偑偱偒傞偺偐傕偟傟側偄丅

丂忛偼挿幉40倣傎偳偺侾妔傪拞怱偲偟偰丄摨怱墌忬偵俀抜偺懷嬋椫傪憿惉偟偨傕偺偱偁傞丅

丂杒懁偺旜崻懕偒偵偼杧愗傪擖傟偰暘抐傪恾偭偰偄傞丅

丂傑偨丄忛偺拞怱晹偐傜挀幵応曽岦偵墑傃傞旜崻偵偼俁抜偺妔偑憿惉偝傟偰偄傞丅

丂挀幵応偑偁傞偲偙傠傕偐偮偰偺妔偺愓偩偭偨偺偐傕偟傟側偄丅

丂敧敠嶳忛偺忛庡偼媑揷巵偱偁偭偨丅

丂撿杒挬帪戙偺嫽崙7擭(1346)丄媑揷憼恖棅廏偵傛偭偰抸偐傟偨偲揱偊傜傟偰偄傞偑丄偦傟埲忋偺徻偟偄偙偲偼暘偐傜側偄丅

|

|

| 撿曽偐傜 | 幵摴擖岥丅幵偱晛捠偵忋偑傟傞摴偱忋偵偼挀幵応傕偁傞偲偄偆偺偵丄堦斒幵椉恑擖嬛巭偺娕斅偑偁傞丅 |

|

|

| 挀幵応偺娕斅丅丂弌偟擖傟偺曽朄傪愢柧偟偰偔傟偰偄傞丅 | 挀幵応 |

|

|

| 搶偺抜妔孮 | 搊忛摴 |

|

|

| 懷嬋椫 | 侾妔 |

|

|

| 侾妔 | 侾妔偺忛毈旇 |

|

|

| 杧愗 | 忛椲 |

|

|

| 忛椲 | 敧敠恄幮偺挀幵僗儁乕僗 |

仏捁嵴恾偺嶌惉偵嵺偟偰偼亀恾夝嬤婨偺忛妔嘪亁偺恾傪嶲峫偵偟偨丅

仏捁嵴恾偺嶌惉偵嵺偟偰偼亀恾夝嬤婨偺忛妔嘪亁偺恾傪嶲峫偵偟偨丅

丂丂丂丂撶憅嶳忛偺応強丅

丂撶憅嶳忛偼墶徏抮偺撿懁偵偦傃偊偰偄傞斾崅40倣傎偳偺撈棫嶳椗偵抸偐傟偰偄傞丅

丂忛嶳偺搶懁嶳榌偵傕抮偑偁傝丄懠偺曽岦偼悈揷偵埻傑傟偰偄傞丅

丂偐偮偰偼徖戲抧偵埻傑傟偨搰忬偺抧宍偱偁偭偨偲巚傢傟傞丅側偐側偐偺梫奞抧宍偱偁傞丅

丂抧宍恾傪尒偰傒傞偲丄搶懁偺嶳榌偐傜嶳偺拞暊偵偐偗偰摴偑晅偗傜傟偰偄傞傛偆偱偁傞丅

丂偲偄偆偙偲偱丄偦偺摴傪扵偟偰傒傞丅幵偼楬尐偺峀偦偆側偲偙傠偵婑偣偰掆傔偝偣偰偄偨偩偄偨丅

丂拞暊偵擖傝崬傓摴偼偡偖偵暘偐偭偨偺偱丄偦傟傪恑傫偱峴偔丅

丂曑憰椦摴偑傑偭偡偖偵忛偺曽岦偵岦偗偰晅偗傜傟偰偄傞偺偑暘偐傞丅

丂偨偩偟丄偙偺摴偼搑拞偱峴偒巭傑傝偵側偭偰偟傑偄丄偦偺愭偼幬柺傪捈搊偟偰偄偐側偗傟偽側傜側偄丅

丂偦偺愭偺偡偖忋偵偼嶳捀晹偑尒偊偰偄偨偐傜丄偡偖偵搊傟偦偆偩偭偨偺偩偑丄摴偼晅偗傜傟偰偍傜偢幬柺傪捈搊偟偰偄偔昁梫偑偁傞丅

丂偙偺擔塉偑寖偟偔崀偭偰偍傝丄嶱傪嵎偟側偑傜椦摴偺廔揰傑偱偼棃偨偺偩偑丄幬柺捈搊偼偪傚偭偲柍棟偱偁傞丅

丂偲偄偆偙偲偱偙偙偱揚戅偡傞偙偲偵偟偨丅

丂捁嵴恾偼忋婰偺彂偺恾偵婎偯偄偰嶌惉偟偰傒偨傕偺偱偁傞丅

丂嶳捀晹傪嶍暯偟偨侾妔偑庡妔偱偁傝丄偦偺廃埻偵偼崢嬋椫忬偺妔偑尒傜傟傞丅

丂摿偵搶懁偵偼俀抜偺崢嬋椫偑憿惉偝傟偰偄傞偑丄壛岺偝傟偰偄傞偺偼偦偺晹暘傑偱偱丄屆偄僞僀僾偺嶳忛偲偄偭偨庯偱偁傞丅

丂撶憅嶳忛偺忛庡偼撶憅堜尨嵍塹栧偩偭偨偲揱偊傜傟偰偄傞丅

丂抧尦偺揱彸側偳偵傛傞偲丄撶憅堜尨嵍塹栧怣惓偼丄塱惓擭娫偵愒嶁嶳偵擻晳戜傪愝抲偟偰嫃娰傪拞懞偐傜揤揷撶憅嶳偵堏揮偟偨偲偄偆丅

丂揤暥2擭惓寧21擔偺栭丄擻晳戜偐傜偺婣楬丄嬍抲惃偺栭廝偵偁偭偰嶦奞偝傟丄撶憅嶳忛傕從偐傟偰偟傑偭偨丅

丂偟偐偟丄嵢巕偼惗偒墑傃丄巕偺懛師榊怣師偼丄惉挿偡傞偲嬤嫿傪椞偟偨丄偲揱偊傜傟偰偄傞丅

|

|

| 撿曽偐傜 | 椦摴擖岥丅 |

|

|

| 搶懁偺抮 | 椦摴偺廔揰 |