和歌山県有田川町

*参考資料 『図解 近畿の城郭』Ⅰ~Ⅳ 『日本城郭体系』

*参考サイト 城郭放浪記

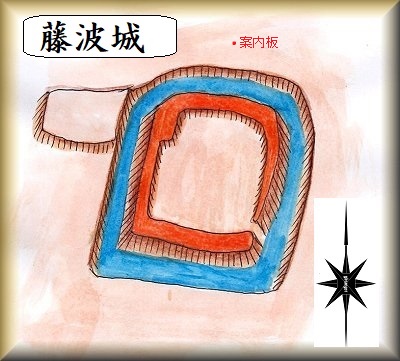

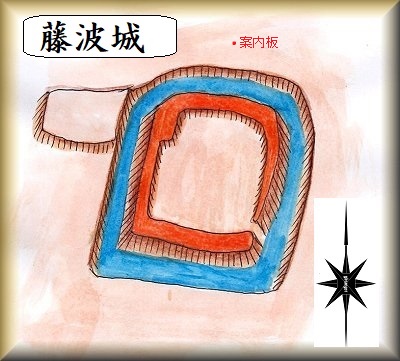

藤波城(有田川町下津野370-3)

*鳥瞰図の作成に際しては『図解 近畿の城郭』を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『図解 近畿の城郭』を参考にした。

藤波城は阿弥陀寺の東方にある平城である。航空写真を見ると、現在でもその形状がはっきりと確認できる。50m×60mほどの規模の単郭の城館であったようだ。ただし、旧状はそれだけではなく、北西側には出曲輪のようなものが付設していた。

藤波城は比較的知られた城館であったようで、近くまで行くと「藤波城→」といった案内表示が道路脇に出ている。さらに北側から接近していくと、入口の案内表示があるのだが、車では進んでいけない。周囲に駐車場もないので、車はどこかの路肩にでも寄せて停めておくしかない。

案内板に従って進んでいくと、また民家の脇に案内表示がある。そこから南側に進んだところに城の案内板が立てられている。そのすぐ脇が北側の堀跡である。北側の堀は現在もよく残されており、唯一明瞭に確認できる遺構である。内部には水も残っていた。

城内は一面のミカン畑となっている。そのため、だいぶ改変されてしまったようで、北側以外の三方向では土塁を崩して堀を埋めてしまったとみえ、現在、わずかな段差は見られるが、堀は見受けられなくなってしまっている。

これだけであるが、これだけであったとしても、平城の遺構がこうして残されているというのは、けっこう貴重なものであると思う。案内表示もしっかりとしていて、とても親切である。

藤波城について、詳細な歴史は不明であるが、鎌倉時代に藤波氏の居館として営まれたものであるといわれている。その後室町時代に入ると、紀伊守護畠山氏の家臣であった堅田氏の居館となっていた。

弘治2年(1556)7月の「藤波天満神社石灯篭寄進状」に、土井の城主片田次郎八平頼純」とあるのがそれを裏付けている。『紀伊続国風土記』でも「堅田次郎八屋敷跡」と記載されている。

|

|

| 北側の堀を城内側から見たところ。底には水が溜まっていた。 |

北側にある案内板。 |

|

|

| 北側の堀。 |

|

|

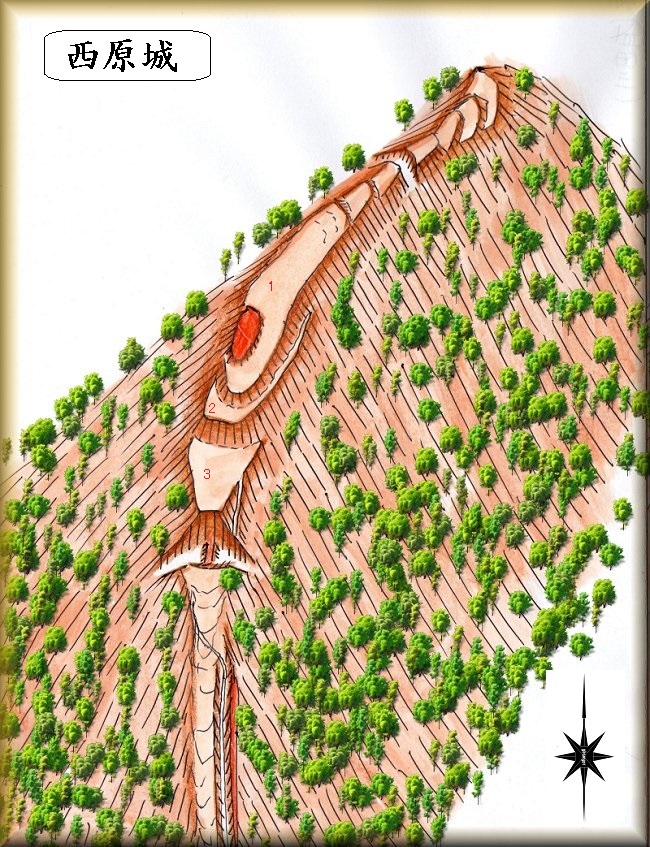

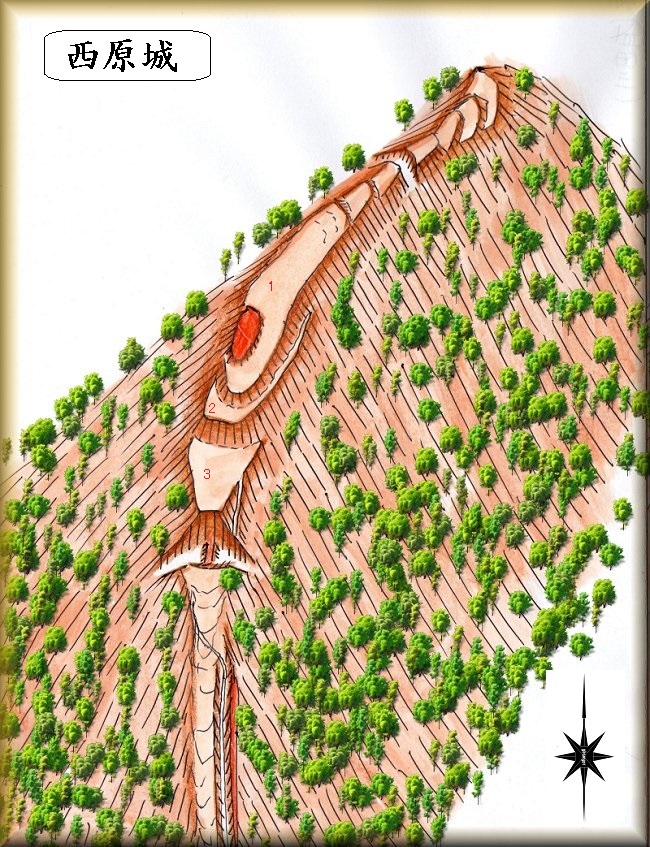

西原城(有田川町清水)

*鳥瞰図の作成に際しては『図解近畿の城郭Ⅴ』の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『図解近畿の城郭Ⅴ』の図を参考にした。

西原城の場所。 登城口の場所。

有田川町の旧清水町は、かなり山深いところにある集落である。途中の道を通っていると、この奥に集落があるとは想像できないのであるが、実際には相応の規模の集落が存在していた。

その先をさらに進んで行けば高野山に接続しているらしい。紀州と高野山とを結ぶ街道の宿場町のようなものだったのであろう。

西原城は、有田川が蛇行している地点の南側にそびえる比高80mほどの独立山稜に築かれていた。

東側1kmほどの山稜には向かい合うようにして清水城が築かれている。

かなり遠くからでも目立って見えている山である。

城山の南側が切通しの道路となっている。

そこは幅が広くなっていたので、車をそこに停めさせていただいた。

道路のすぐ上に地蔵さんが祀られており、墓地に接続している。

この墓地の裏から山頂まで道が付けられているのだが、入口はヤブ化していてとても分かりにくい。

最初は西側に回り込んで、見通しの良い斜面を登って行くのがよいであろう。

この日は雨が降っていたが、傘を差しながらでも何とか登って行ける山稜であった。

いくらか斜面を登って行くと、本来の登城道と合流することができた。後はそれに従って真っすぐに登って行けばよい。

すると堀切と土橋が見えてくる。ここからが城域内である。

堀切を登ったところが3の郭となっている。けっこうな面積があり、城の防御の要となる郭である。

そこからテラス状の2郭を抜けて、最高所の1郭に到達する。1郭には櫓台のような土壇があった。

1郭は南北に細く、先端付近は傾斜した地形になっている。

その先に2段の郭があり、堀切を隔ててさらに4段の郭が形成されている。

単純な構造ではあるが、しっかりと構築された山城である。

西原城の城主等、歴史については不明である。

清水城との位置関係からすると、清水城の支城だったのではないかと思われる。

清水の集落の西側の入口に当たっており、集落の西方を監視するための城だったのではないだろうか。

|

|

| 地蔵堂から登る |

その先の墓地 |

|

|

| 登って行くと登城道と合流した。 |

城郭方向の尾根を見上げる |

|

|

| 堀切 |

竪堀 |

|

|

| 1郭城塁 |

1郭城塁 |

|

|

| 1郭の土壇 |

1郭 |

|

|

| その先の郭群 |

側面部の急斜面 |

|

|

| 段郭群 |

堀切 |

|

|

| 堀切と土橋 |

火の見の背後に登城道の入口があるのだが、ヤブ化しており、ちょっと分からない |

|

|

| 東方からの遠望 |

|

|

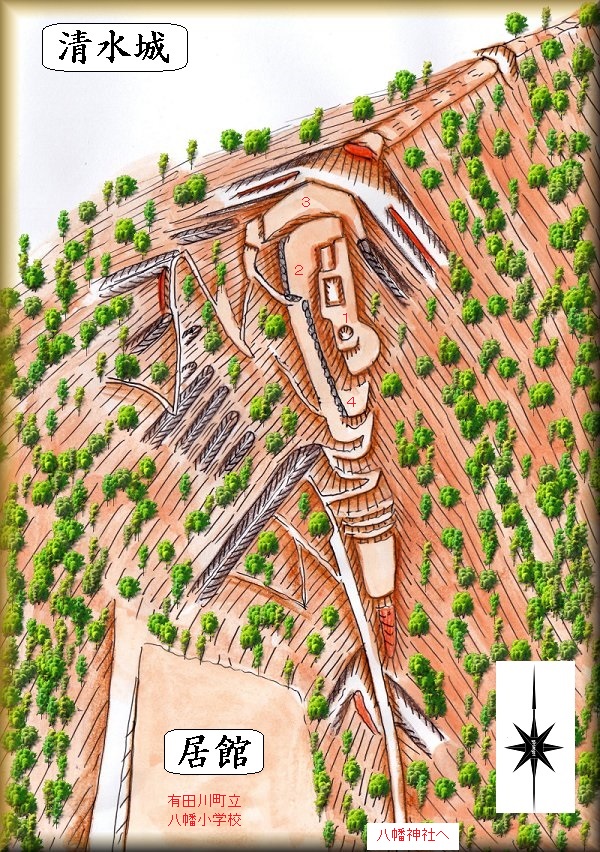

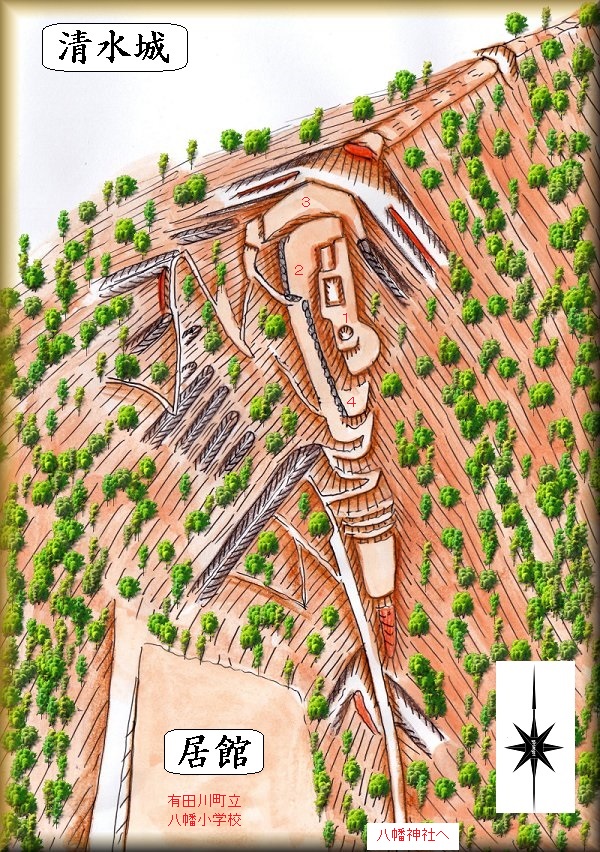

清水城(有田川町清水)

*鳥瞰図の作成に際しては『図解近畿の城郭Ⅱ』の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『図解近畿の城郭Ⅱ』の図を参考にした。

清水城の場所。 登城口の場所。

清水城は清水の八幡神社の背後にそびえる比高60mほどの山稜に築かれている。ちょうど西原城と東側に向かい合うような位置である。

八幡神社の隣の八幡小学校のあるところは城主の居館があったと言われているところである。

八幡神社までは車で進んで行くことが可能である。車は八幡神社の境内に駐車することができた。

八幡神社は想像していたよりも立派な社殿を備えた神社であった。

神社の右手から城址方向に向けて舗装道路が付けられている。これを進んで行くのである。

舗装道路なので車でも進んで行けそうなのであるが、急坂なうえに、その先に車を停められるところがない。

素直に歩いて登って行くのが無難である。歩いても神社から城址まで比高50mほどであるから、すぐに到達する。

城は、山頂の1郭を中心にして数段の郭を配置したもので、北側の2,3郭辺りまでが中心となっていたようである。

南側にも数段の郭が形成されているが、南端部はかなり改変されているように見える。

1郭にはかつて神社が祀られていたのであろう。方形の窪みなどはそれに関連したものではないかと思われる。

また、周辺には低い石積みが見られるのであるが、これも遺構というよりは神社に伴うものであった可能性が高いと考える。

ただし、他の部分にも石積みは見られるので、もともとの遺構としての石積みもある程度はあったと見てよいと思う。

3郭の北側は大堀切によって分断されている。この堀切の側面部の竪堀は途中から2股に分かれているのが特徴的である。

城の西側の斜面にはいくつかの畝状竪堀が形成されている。

特に一番南側のものが大きく、下の居館部まで一直線に伸びている。

清水城は大規模な城ではないが、堀切や竪堀などしっかりとした構造物を有した山城であった。

清水城の城主は保田氏であった。

保田氏は湯浅氏の一族であり、当地域の支配を任されていた。

すぐ東方にある保田氏古城も、保田氏に関連した城郭であった。

『清水落城記』によると、城主の保田友宗は、畠山氏に従って、河内にいることが多く、河内で召し抱えた武士を優遇していた。

そのため在地の家臣らが不満を抱いて、清水城を攻めて落城させたという。

湯河氏が仲介することで、いったんは落着したのだが、友宗の怒りは収まっておらず、天正11年(1583)4月、首謀者だった保田三郎以下63名を成敗する。

このことに憤った遺族たちは高野山に派兵を依頼した。

以後、、高野山と友宗との間で抗争が起き、清水城は攻撃されて落城寸前まで追い込まれることになる。

友宗は湯河氏から養子を迎えて隠居し、保田荘を離れることで、騒動は収まったという。

しかし、保田氏が畠山氏に従って河内にいた時期と天正11年とはかなり年月が隔たっているように思われ、この一連の展開については、なんとももやもやとした気分になってしまう。

|

|

| 八幡神社 |

神社右手に城址への道がある。 |

|

|

| 竪堀 |

石塁 |

|

|

| 石塁 |

石塁 |

|

|

| 1郭。神社の跡か。 |

1郭 |

|

|

| 2郭 |

3郭 |

|

|

| 城塁 |

大堀切 |

|

|

| 大堀切 |

3郭と城塁 |

|

|

| 竪堀 |

城塁 |

|

|

| 石積み |

石積み |

|

|

| 石塁 |

麓の八幡小学校は居館の跡 |

|

保田氏古城(有田川町清水)

保田氏古城の場所(有田中央高校清水分校)

保田氏古城は、清水城と有田川を挟んで東側に向かい合う比高40mほどの台地先端部にあった。

確かに城を築くのによさそうな地形にはある。

ただし現在は有田中央高校清水分校の敷地となっているため、遺構は消滅してしまっているようである。

高校の敷地は校舎やグラウンドなどがあるかなり広大な平坦地となっており、城域がそこそこ大きかったであろうことを想像させる。

中央の切通しの通路を挟んで南側にも平坦地があり、こちらにも何らかの施設があったのかもしれない。

清水城の保田氏の古城があったところとされている。

もともとの保田氏の居城はこの場所にあったが、後に西方に清水城を築いて、移って行ったと考えられている。

|

|

| 山麓から |

清水分校入口 |

|

|

| 清水分校。かなり広い。 |

駐車場のある平場。 |

|

畠山城(有田川町金屋)

畑山城の場所(鳥屋城小学校)

畑山城は、有田川の北の河岸段丘上に築かれていた。

有田川と名谷川とが合流する地点の上である。

現在は有田町立鳥屋城小学校や農村センターとなっていて、遺構は消滅しているようである。

西側から北側にかけて小川が流れており、これがかつての堀のラインを示していると思われるくらいである。

その名称の通り、紀伊守護であった畠山氏の居館があったところと考えられている場所である。

畠山城の東方1.8kmほどの所には鳥屋城がある。鳥屋城は畠山城の詰の城だったと考えられる。

そのような関係もあって小学校の名称が鳥屋城を冠することになったのであろう。

戦国時代になって畠山氏が没落していくと、畠山城も廃城となっていった可能性が高いと思われる。

*鳥瞰図の作成に際しては『図解 近畿の城郭』を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『図解 近畿の城郭』を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『図解近畿の城郭Ⅴ』の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『図解近畿の城郭Ⅴ』の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『図解近畿の城郭Ⅱ』の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『図解近畿の城郭Ⅱ』の図を参考にした。