京都府与謝野町

*参考資料 『図解 近畿の城郭』Ⅰ~Ⅴ(戎光祥出版) 『日本城郭大系』

*参考サイト 城郭放浪記

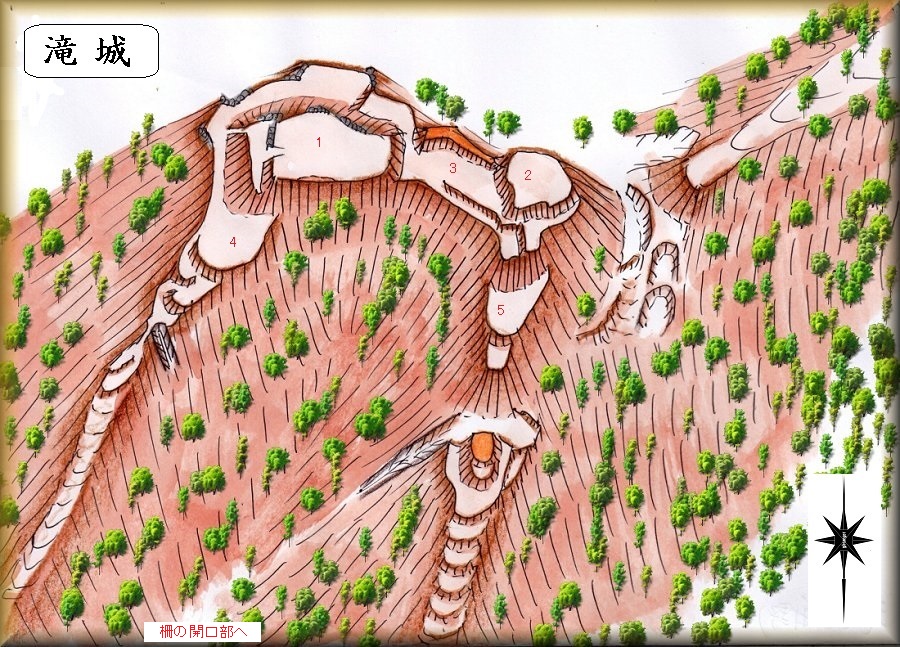

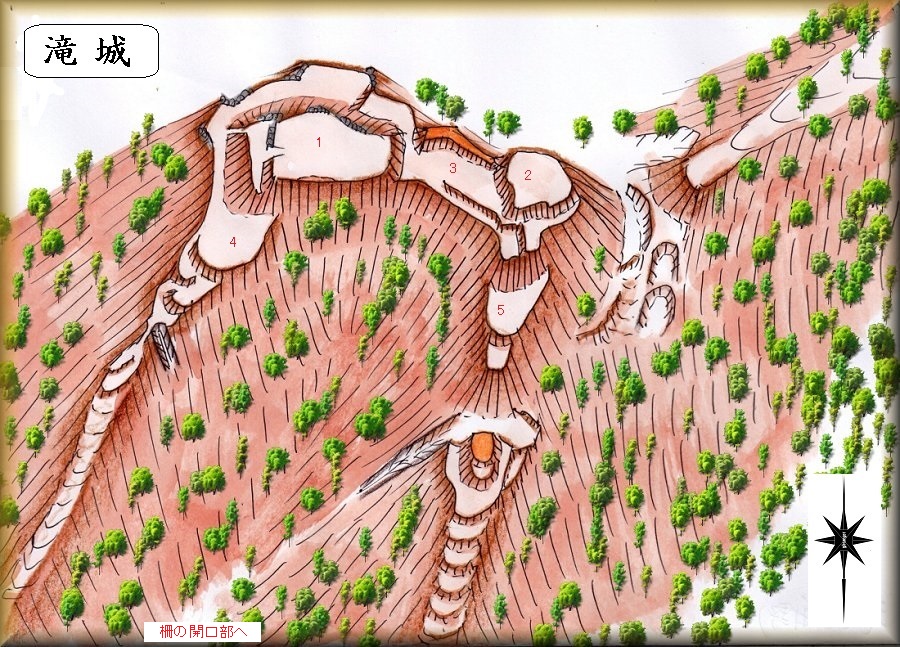

滝城(与謝野町滝)

*鳥瞰図の作成に際しては京都府教育委員会のページの図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては京都府教育委員会のページの図を参考にした。

滝城の入口の場所。

滝城は滝の阿弥陀堂の南西にそびえている比高80mほどの山稜に築かれている。

登城道の入口は上記の場所にあるのだが、近くに車を停められそうな場所があまりないので駐車に苦労する。

未舗装の道を進めば城の入口まで車で進入することも可能ではあるのだが、あまり無理をしない方がよいだろう。

入口から山中に分け入って行くと途中から笹薮になってしまう。我慢してこの笹薮を抜けて行くと、獣除けの柵の開口部に到達する。ここから柵を開けて中に入って行く。

内部は谷戸状態になっており、左右の両側に尾根がそびえて見えている。このどちらか好きな方から直登して尾根伝いにアクセスしていけば城内に到達することは可能である。

実際に通ってみた感じからすると、左側の尾根に上がって、尾根伝いに4郭を目指す方が歩きやすいルートである。

右手の尾根に上がって進んで行くと、堀切の先の5の切岸が鋭くそびえている。それを登ろうとしたのだが、あまりに危険そうだったので途中であきらめた。

こちらからアクセスする場合は、右手の側面部に回り込んで2郭の堀切の所まで出るようにするしかない。

山頂部が1郭で、東側の尾根続きに2,3郭が造成されている。

1郭の周囲には腰曲輪が展開しているのだが、注目すべきなのは、あちこちに石積みが見られるということである。

このような急峻な山上までよくぞ石を運んできたものだと思う。古人の苦労がしのばれてしまう遺構である。

滝城は比較的コンパクトにまとまった城郭ながら、城塁が鋭く、とても守りの堅い山城であったと思われる。

この地域では珍しい石積みがあることといい、注目すべき城なのではないだろうか。

『丹後旧事記』や『丹後宮津府志拾遺』などによると、滝城の城主は石川弥右衛門だったという。

石川氏の本拠地となった城だったのであろう。

|

|

| 谷戸部への入口。 |

獣除けの柵を開けて谷戸内部へ。 |

|

|

| 西側の段郭群。 |

段郭群。 |

|

|

| 堀切。 |

1郭城塁が見える。この先の切岸はとても登れないので回り込んで行くしかない。 |

|

|

| 回り込んで2郭下の堀切の所に到達した。 |

堀切。 |

|

|

| 2郭土塁。 |

土塁。 |

|

|

| 虎口。 |

1郭へ。 |

|

|

| 1郭の下の郭へ。 |

石積み。 |

|

|

| 石積み。 |

石積み。 |

|

|

| 腰曲輪。 |

石積み。 |

|

|

| 城塁。 |

4郭。 |

|

|

| 段郭群を通って東尾根から降りて行った。 |

段郭群。 |

|

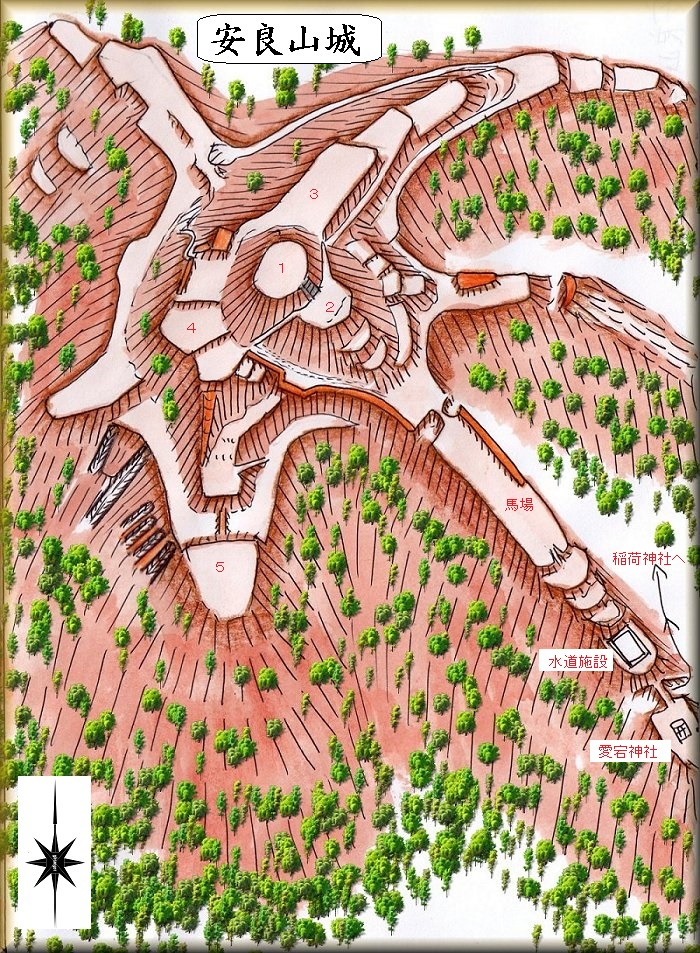

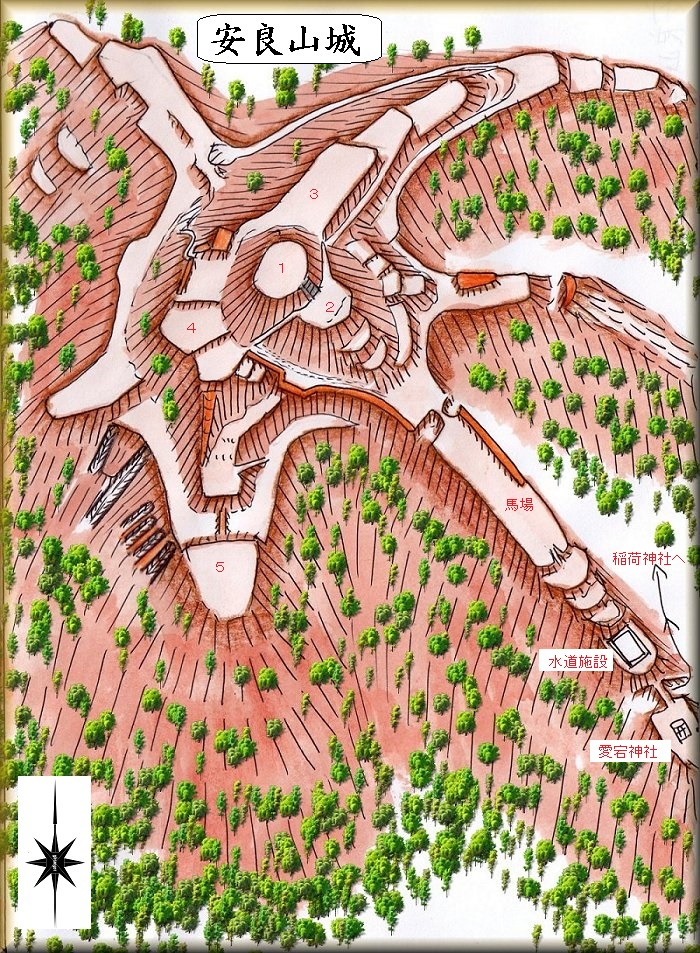

安良山城(有吉城・嘉悦城・与謝野町算所)

*鳥瞰図の作成に際しては京都府教育委員会のページの図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては京都府教育委員会のページの図を参考にした。

安良山城の入口の場所。 安良山城入口2。

安良山城は算所のグラウンドの背後にそびえている比高110mほどの安良山に築かれている。

山頂の1郭を中心として、各方向に延びる尾根に郭を造成しており、合計するとかなりの郭数を有している。拠点的な城郭といってもよい城である。

城の入口がどこだか分からなかったので、とりあえず算所のグラウンドまで進んで行ってみる。グラウンドなのだから車はそこに停められるのではないかと思ったのである。

ところがグラウンドは入口が封鎖されていたので内部に車を停めることはできなかった。(実際にはグラウンドの下に駐車場がありました。)

たが、その北側にある神社の前に駐車できるスペースがあったので、車はそこに停めさせていただいた。

地形図を見ると、この神社の辺りから道が付けられているようなのだが、ヤブに埋もれてしまったのか、その道を発見することはできなかった。

そこでグラウンドの脇を通って、グラウンドの南西側にある稲荷神社を目指してみた。

稲荷神社の所から谷戸部に入り込んで行くと、そこに獣除けの柵の開口部があった。とりあえずここから入ってみよう!

それを開けて後は尾根伝いに登って行ったら城内に到達することができた。

後で降りる際に分かったのだが、一番簡単な登城道は、稲荷神社の南側にある愛宕神社の参道を通るルートである。

参道入口には鳥居が建てられており、そこから山稜側面部を登って行くと、尾根上にある愛宕神社の所に到達する。

神社から山稜方向に向かったところに獣除けの柵の開口部があり、それを開けて進んだところに水道施設がある。

これを越えていくと、何段かの小郭を経由して馬場の所に出るようになっている。

登城ルートは探せばほかにもありそうである。

水道施設の先に「馬駆け場(馬場)」と称されている細長い区画がある。確かに馬を駆けさせることができそうであったが、このような山上で馬を飼っていたのであろうか。

そこから切通しのルートを通って登って行き、途中から右手に回り込むと2郭に到達する。

1郭の城塁には石段が設置されていた。城の遺構とは思われないもので、かつて1郭には神社が祀られていたのではないかと想像する。

1郭は楕円形の郭となっている。とても見晴らしの良い場所であるが、建造物を何棟も建てられるほどの広さでもない。

城主の居住する御殿などは、下の3郭などの広い郭に設置されていたのではないだろうか。

安良山城を築いたのは、細川藤孝の家臣であった有吉将監立言と言われている。細川氏の丹後平定後のことになるので天正8年頃の築城ということになる。

この城の別名を有吉城と呼んでいるのは、この城主の名前にちなんでいるのであろう。

安良山城に入った立言は、加悦地域の支配を行っていたが、天正11年(1583)に病死してしまう。

代わってその子の四郎右衛門立行が跡を継いで城主となった。

慶長5年(1600)の関ケ原の役の後、細川氏は豊前へと転封となったため、有吉氏もそれに随行、それに伴って安良山城は廃城になったのではないかと考えられる。

|

|

| 稲荷神社の北側の柵を開けて谷戸部から登って行った。 |

途中にあった愛宕神社跡の碑。 |

|

|

| 2郭下の郭群に到着。 |

馬場。 |

|

|

| 堀切。 |

切通しの通路を通って1郭へ。 |

|

|

| 郭群。 |

2郭への道。 |

|

|

| 1郭の石段。 |

1郭の城址碑。「有吉城跡」とある。 |

|

|

| 1郭。 |

郭群。 |

|

|

| 郭群。 |

郭群。 |

|

|

| 郭群。 |

馬場。 |

|

|

| 馬場。 |

馬場の先の尾根から降って行く。 |

|

|

| 郭群。 |

水道施設。 |

|

|

| 愛宕神社の手前に獣除けの柵の開口部がある。 |

愛宕神社手前の堀と土橋。 |

|

|

| 愛宕神社。 |

愛宕神社の鳥居。ここから登るのが一番登りやすそうである。 |

|

亀山城(与謝野町石川字亀山)

*鳥瞰図の作成に際しては京都府教育委員会のページの図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては京都府教育委員会のページの図を参考にした。

亀山城の入口の場所。 亀山公民館の場所

亀山城は亀山集落の南側にそびえている比高50mほどの独立山稜に築かれている。

周囲はコンクリート加工が施されていたり、獣除けの柵があったりするのだが、北側の上記の場所に入口があり、そこから内部に入って行けるようになっている。

ただし周囲の道路は狭く車を停められそうなところがない。

城の入口から東に160mほどの所に亀山公民館があったので、車はそこに停めさせていただいて、歩いて入口を目指していく。

入口の坂を上って行くと切通しの通路になっている。かなり深く掘られた切通しで、遺構なのかどうか迷うところである。

それを越えて上がったところの東側が墓地になっていた。切通し通路は墓地に行くためのもののようである。

実際の城域はその西側の上に展開している。そこから先は急峻な城塁をよじ登って行くことになる。

頑張って上がってみたのだが、その先は倒竹地獄となっていて先に進むのもしんどい状態である。

そんな感じで内部の様子は把握しづらいのであるが、おおよそ右の鳥瞰図のようであるらしい。

山稜を削り出してかなりの数の削平地を生み出した城郭である。

郭の数はとても多いが、虎口などの工夫には乏しく、あまり技巧的な感じはしない。

『奥平氏村々取調帳』には「亀山城 藤原忠朝」と記載されている。

『一色軍記』では一色氏家臣の荻野直正が在城したという記事がある。

亀山城の城主に関しては以上のように両説があるが、どちらが正しいのかは分かっていない。

|

|

| 南側から。 |

城内への入口。 |

|

|

| 切通しの通路を登って行く。 |

墓地への道。 |

|

|

| 墓地。 |

城塁。 |

|

|

| 郭。 |

城塁。倒竹がひどい。 |

|

|

| 郭。 |

城塁。 |

|

|

| 郭。 |

城塁。 |

|

|

| 切通しの通路。 |

|

|

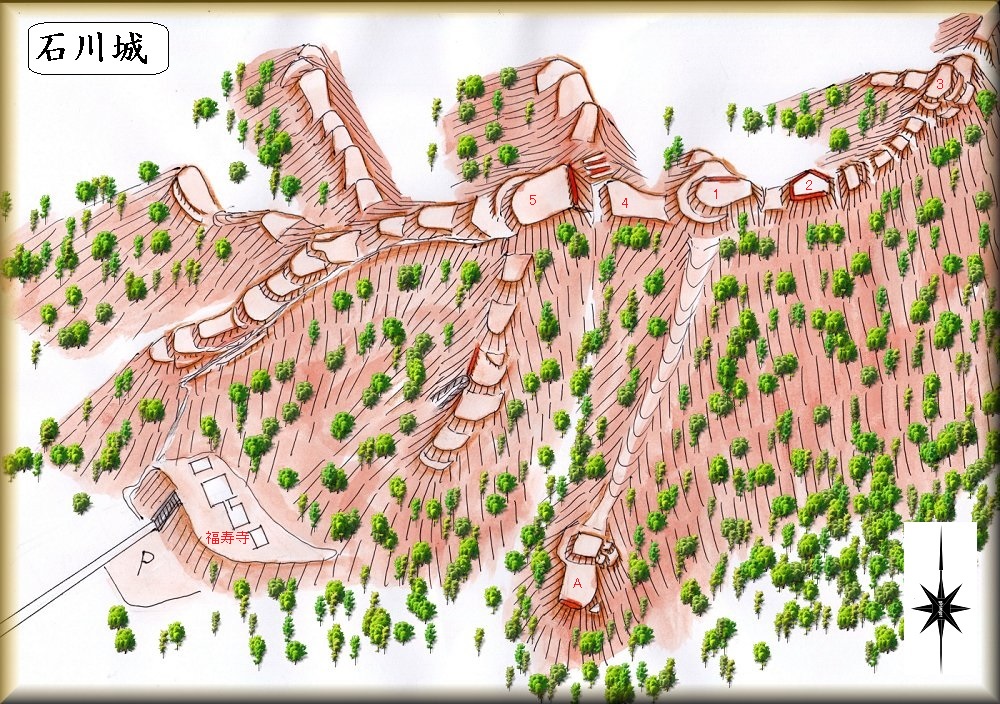

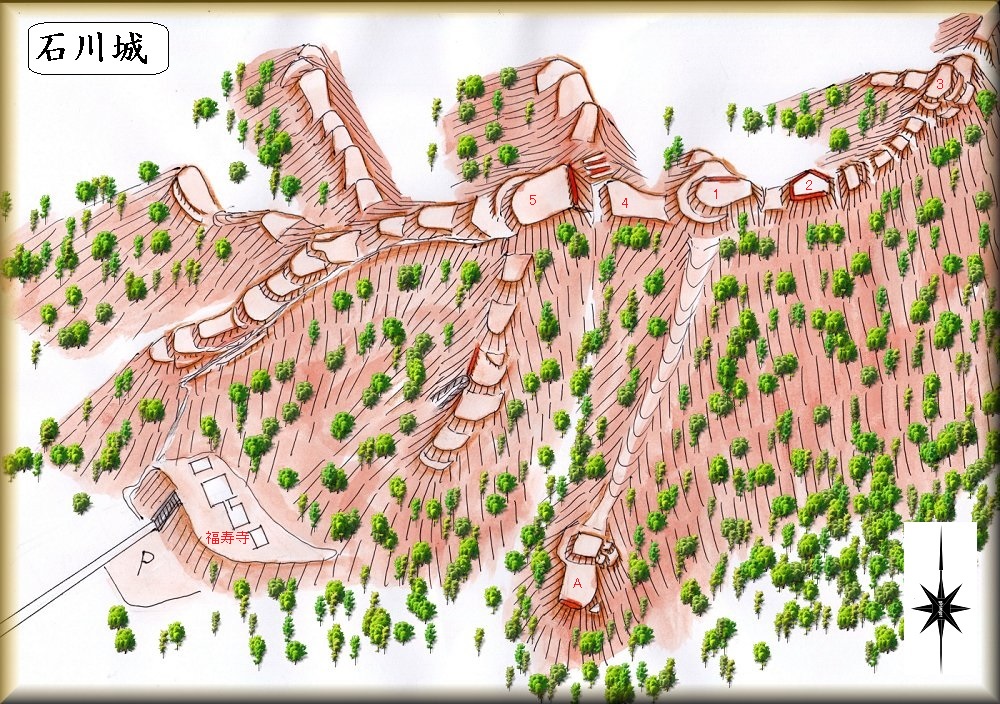

石川城(与謝野町石川)

*鳥瞰図の作成に際しては京都府教育委員会のページの図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては京都府教育委員会のページの図を参考にした。

石川城入口の場所。

石川城は福寿寺の上にそびえている比高120mほどの山稜全体に構築されている巨大な山城である。

ということでまずは福寿寺を目指していくこととなる。

福寿寺までの道は狭くなっているのだが、寺院まで到達すれば広い駐車場があるので、車を停めて置くことができる。

福寿寺から西側の土手を見ると山稜に登って行く道が見えている。途中には獣除けの網があるが、これを開けて入ってく。

山稜内部に入って行くと、今度は鉄製の柵がある。こちらも開口部があるので、これを開けて入って行く。

その上が帯曲輪のようになっており、さらに尾根に上がると段々の郭が造成されているのが分かる。この辺りからが城域内である。

山稜上の斜面を削り出して多数の郭が造成されている。登城道はそれらの脇を通って山頂を目指していくようになっている。

山稜の上部分にはいくつかのピークがあり、それぞれに郭が造成されており、その間には堀切も見られる。

特に奥の方には連続堀切のように小郭を配置した箇所も見られる。

郭数が多いこともあり、かなりの工事量を有した城であるが、城域が各方向に展開しすぎており、守るのは難しそうな城である。

城域が広いばかりで、集約性に欠けている。

石川城は、丹後守護一色氏に所属する城で、一色氏の家臣が城代として城を管理していたと考えられている。

実際の城主として、一宮新五郎や伊賀栗軒といった名前が記録に残っているが、一定した城主の城というよりは番城だったようである。

また、応永13年(1406)、若狭国守護代小笠原長春と子息の三郎が、丹後守護一色満範の京都の居館で捕らえられ、丹後石河に幽閉されたという記録が残っている。

その時の幽閉場所というのが石川城であった可能性も考えられるであろう。

このことからも分かるように、丹後守護一色氏と若狭守護とは対立し合っていたらしい。これが丹後の騒乱の元となっており、城郭が巨大化する要因であったと言えるだろう。

|

|

| 福寿寺。 |

獣除けの柵を開けて進んで行く。 |

|

|

| 段郭群。 |

段郭群。 |

|

|

| 段郭群。 |

段郭群。 |

|

|

| 段郭群。 |

段郭群。 |

|

|

| 1郭。 |

段郭群。 |

|

|

| 段郭群。 |

堀切。 |

|

|

| 段郭群。 |

堀切。 |

|

|

| 段郭群。 |

堀切。 |

|

|

| 堀切。 |

堀切。 |

|

|

| 段郭群。 |

段郭群。 |

|

|

| 段郭群。 |

段郭群。 |

|

*鳥瞰図の作成に際しては京都府教育委員会のページの図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては京都府教育委員会のページの図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては京都府教育委員会のページの図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては京都府教育委員会のページの図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては京都府教育委員会のページの図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては京都府教育委員会のページの図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては京都府教育委員会のページの図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては京都府教育委員会のページの図を参考にした。