京都府南丹市

*参考資料 『図解 近畿の城郭』Ⅰ~Ⅴ(戎光祥出版) 『日本城郭大系』

*参考サイト 城郭放浪記

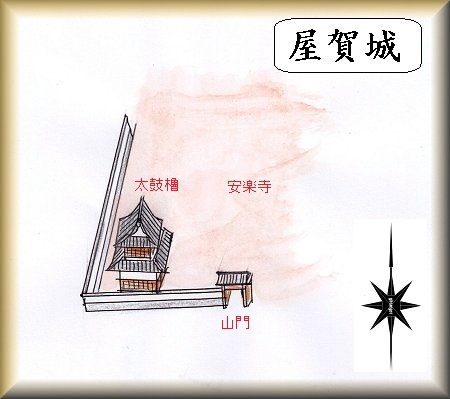

屋賀城(南丹市八木町北屋賀国府)

屋賀城の場所。

屋賀城の場所。

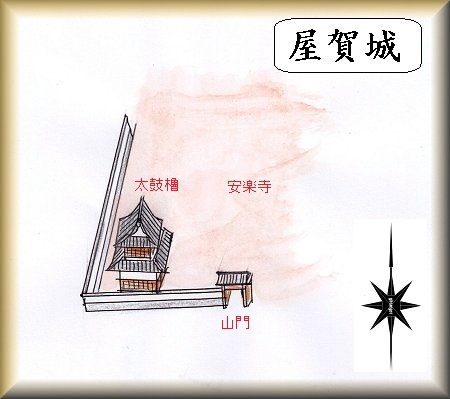

その名も国府という地名の住宅街の中にある安楽寺という寺院が屋賀城の跡であるらしい。

ということで安楽寺を目指していく。

安楽寺まで来てみると、まるで城の櫓のような建物が見えてくる。その隣の山門も城門のように見える。

また、櫓の周囲には白い城壁のような塀が巡らされている。

小規模ながらも城郭のような雰囲気のある光景が見られるのである。

こういう城郭風の風景を見ると心躍るような気分になってしまうものだ。

これがそのまま城の旧態を示しているとは思われないのであるが、印象に残る風景なので、簡単な鳥瞰図にして掲載しておく。

建造物は太鼓櫓であり、市の指定史跡になっているらしい。

案内板を読んでみると、この太鼓櫓はもともとは園部城にあったものを、明治の廃城後に払い下げられ、当地に移築したものであるという。

つまり本物の城の櫓なのであった。

こんなところに城郭建造物が移築されているとは知らなかった。

本来の城の遺構は分からなくなってしまってる。完全消滅であろうか。

屋賀城の城主として、荒木山城守もしくは内藤氏の名前が伝えられているが、詳しいことは分からない。

西田城(南丹市八木町西田北森)

西田城の入口の場所。

西田城の入口の場所。

大日寺の北側にそびえる比高40mほどの山稜が西田城の跡である。

城内には金毘羅神社が祀られており、西側の山麓から道が付けられている。

入口から見た所、一見して、車で通れそうな道である。ということで、車を運転して進んで行ったのだが・・・途中に柵が設置してあった。

しかもその柵には鍵がかかっている。これでは開けて車を乗り入れることはできない。

ということでそのままバックして戻り、車は入口付近の空きスペースに停めて歩いて行くことにした。

参道の途中には広い墓地が造成されていた。これがかつての郭を利用して造成されたものなのかどうかは分からない。

そうして真っすぐ登って行くと、正面奥に神社が見えてきた。

山頂の金毘羅神社の周辺には段差が見られるものの、堀や土塁などの明瞭な城郭構造物を見ることはできない。

西側には腰曲輪があったようだが、参道の車道によって破壊されてしまっているように見える。

現状では神社のある1郭と、その一段下の2郭だけが郭らしく削平されている。

2郭の南東側遺構は自然地形となっており、どこまでが城域だったのか分かりにくい状況である。

実質的には1と2だけの2郭構造の城だったように思われる。

ごくごく簡素な山城である。

西田城の城主等、歴史については未詳である。

|

|

| 神社に続く林道。 |

途中に柵があって進めなくなっていた。 |

|

|

| 徒歩で林道を進む。腰曲輪は林道で破壊されているようだ。 |

1郭の金比羅神社。 |

|

|

| 1郭。 |

1郭。 |

|

|

| 参道。 |

2郭の切岸。 |

|

|

| 虎口。 |

2郭から先は自然地形。 |

|

|

| 自然地形。 |

2郭。 |

|

|

| 金比羅神社。 |

|

|

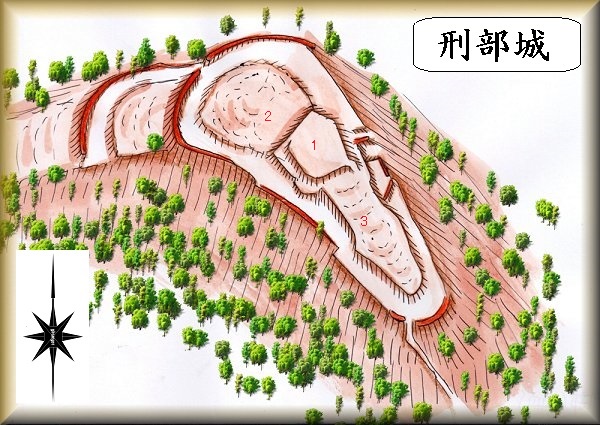

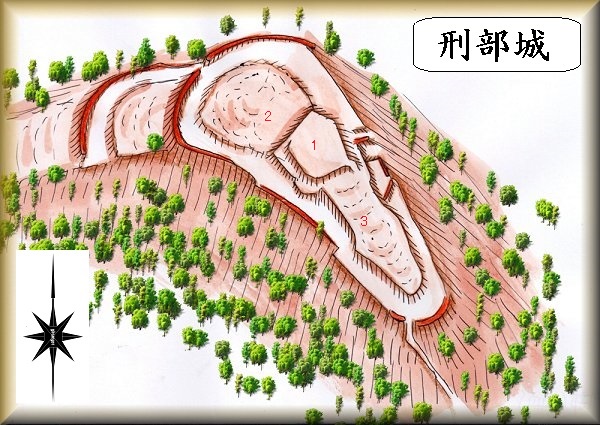

刑部(おさべ)城(南丹市八木町刑部(多国山)

*鳥瞰図の作成に際しては『図解 近畿の城郭』の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『図解 近畿の城郭』の図を参考にした。

刑部城の入口の場所。

刑部城は、西田城のすぐ北西にそびえている比高70mほどの多国山に築かれている。

遠景写真を撮ってみたのだが、丹波特有の霧に深く包み込まれており、写真にしたら山の様子はまったく分からなくなっていた。肉眼ではうっすらと見えたのであるが・・・。

山頂近くまで林道が付けられているようで、その入口に当たる上記の場所まで進んで行った。

ところが入口には「関係者以外立入禁止」の看板が立てられている。

「刑部地区森林組合」とあるので、山を管理している団体のようである。この山で採れる山菜などの管理をしているのであろうか。

ワラビ園になっているらしく、別の場所には「無断立入 罰金2万円」などと物騒なことも書かれている。

これでは城内に登って行くわけにはいかない。どこかで許可を取ればよいのだろうが、連絡先は書かれていない。

というわけで残念ながら登城はできなかった。

参考までに上記の書の図面に基づいた鳥瞰図を掲示しておく。

山頂付近に、土塁を巡らせたいくつかの郭を配置した城郭のようだが、郭内部の削平はきちんとされてはいなかったと思われる。

刑部城の城主等、歴史については未詳である。

|

|

| 遠望してみたが霧がひどくて見えていない。 |

林道入口。 |

|

|

|

|

|

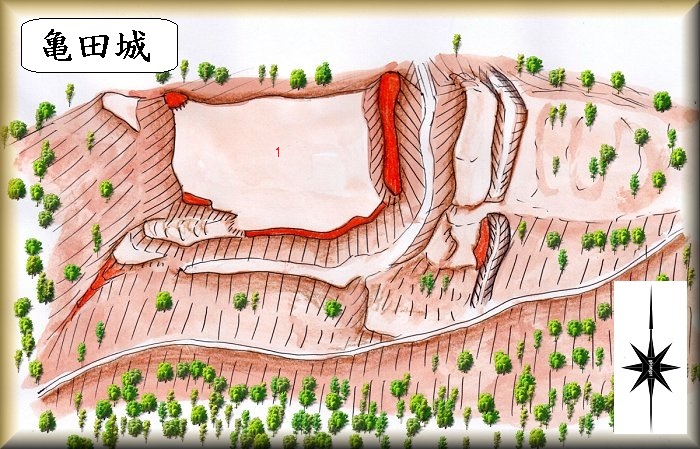

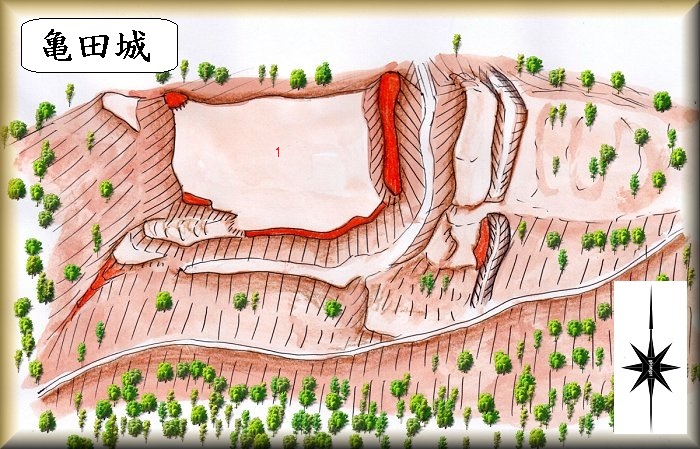

亀田城(南丹市日吉町田原熊人)

*鳥瞰図の作成に際しては『図解 近畿の城郭』の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『図解 近畿の城郭』の図を参考にした。

亀田城の入口の場所。

亀田城は田原川が蛇行する地点の南側にそびえる比高20mほどの台地先端部に築かれている。

駐車場などはなく、車はどこか路肩の余白を探して停めさせていただくしかない。

入口はどこだろうと思って下の道を歩いていると、犬がきゃんきゃん吠えていて、そこのお宅の方が外に出てきた。

その方に亀田城のことを伺ったら、上記の入口の場所を教えていただいた。そこから柵を開けて内部に入って行くのである。

その方の話だと、この辺りの山にはクマが出るという。

以前、柿の実を食われてしまったりしたので、山に監視カメラを設置したところ、ツキノワグマとしては最大級の大きなクマが映っていた。そこで柿の木は切り倒してしまったとのこと。

また柵を巡らせて、クマが降りてこないようにしているとおっしゃる。

「とにかく大きいクマだから注意した方がよい」と言われる。

犬も、吠えてくれるので、クマ除けになってくれているのではないかということであった。

「それにしてもよく千葉県から、亀田城を見に来てくれたものだ」と感心されてしまった。

亀田城については、「そこに城跡があるということは知っているが、詳しいことは分からない」とのことであった。

柵を開けて入るとすぐに城塁が見えてくる。比高20mほどであるから、後はテキトーなところから登れば、城内に到達することが可能である。

単郭ではあるが、切岸加工はしっかりとされており、堀も深い。

堀は二重になっているが、外側のものはかなり規模が小さなものである。

簡単に訪れることができて、充実した遺構を見ることのできる城である。

|

|

| 南側からの遠望。 |

柵の開口部。 |

|

|

| 城塁脇を進む。 |

城塁が見えている。 |

|

|

| 側面部の谷間。 |

手前の小規模な堀越しに1郭方向を見る。 |

|

|

| 小規模な堀。 |

小規模な堀。 |

|

|

| 1郭の大堀切。 |

大堀切。 |

|

|

| 大堀切。 |

大堀切。 |

|

|

| 1郭土塁。 |

1郭。 |

|

|

| 1郭城塁。 |

土塁。 |

|

|

| 北側先端下の郭。 |

1郭。 |

|

|

| 横堀。 |

城塁。 |

| 次の田原城と同様、亀田城の城主は小林氏であった。 |

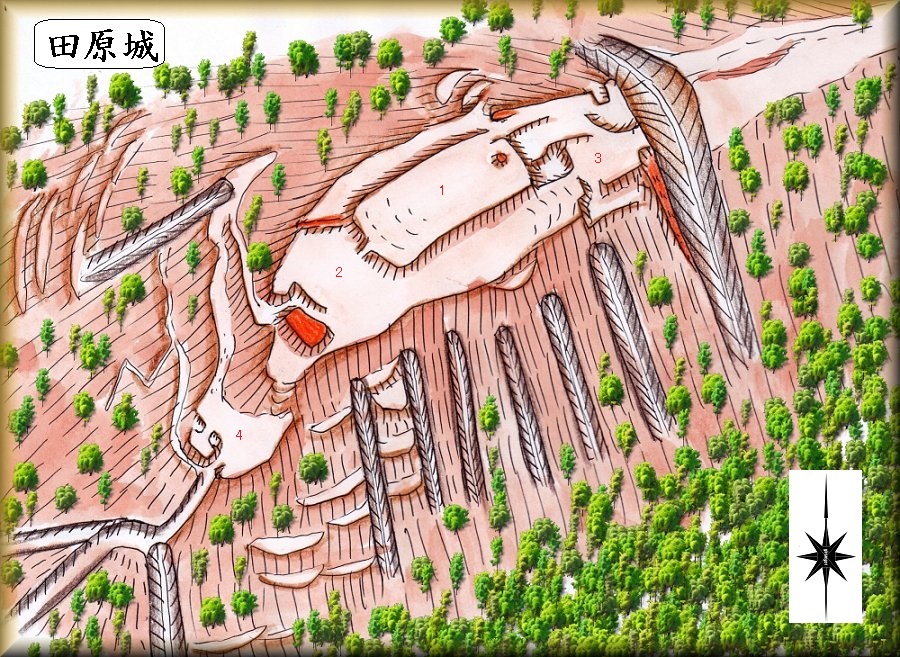

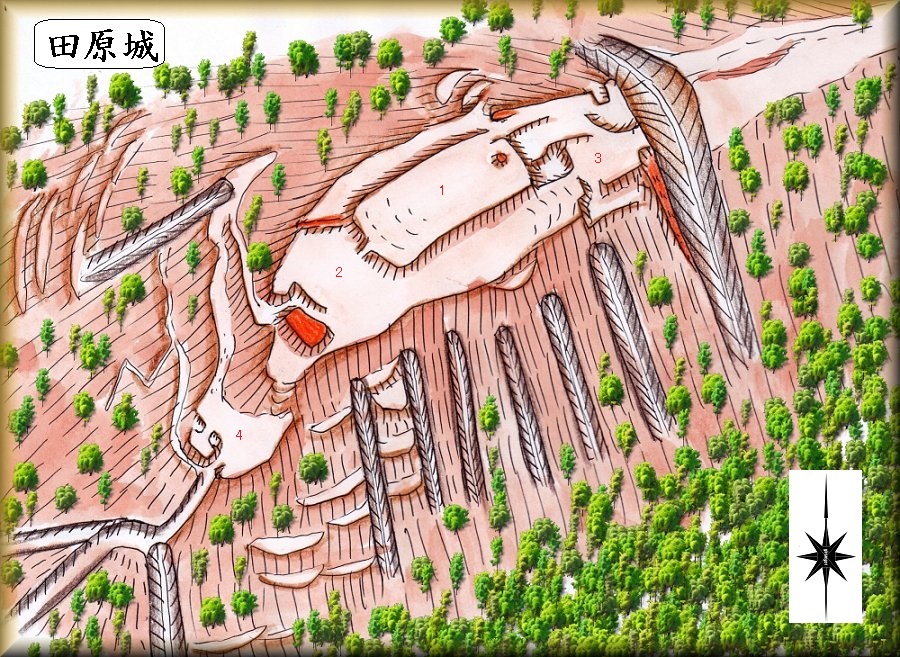

田原城(南丹市日吉町田原平)

*鳥瞰図の作成に際しては『図解 近畿の城郭』の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『図解 近畿の城郭』の図を参考にした。

田原城の場所。 この辺りまで車で来られる。

田原城は、亀田城の北側に位置する山に築かれている。

山麓に近い亀田城とは異なり、こちらは比高130mほどもある山稜である。

事前の情報では、山の上まで林道が付けられているとのことであったので、西側にある橋を渡って林道を探してみる。

山の方に進んで行く道はすぐに見つかる。これがその林道の入口であろう。途中まで車で乗り入れて、停めて置くことも可能な道であった。

しかし、そこから先の林道を進んで行った所、どうにも山頂方向に行けるとは思われない様子だった。

仕方なく直登してみようかとも考えたのだが、さきほどの亀田城の下のお宅の方から聞いた話が頭をよぎる。

「この辺りには最大級のツキノワグマがいて危険だから注意した方がいいよ」・・・。

そんな熊がいるところで、ヤブの中を進んで行くのはちょっと怖い。

ということで、今回は登城を断念した。鳥瞰図は上記の書に基づいて描いてみたものである。

山頂を数段に削平し、基部には大堀切を入れている。

南側の斜面には畝状竪堀を設置しているようだ。

また、南西側の4郭には馬出のような構造物を見ることもできる。

後で帰宅してから航空写真を見たら、確かに山頂近くまで林道が付けられているのが見えていた。ちゃんと探せば林道はあったようだ。

いつかまたリベンジしてみたいと思っている。

『丹波志』によると、田原城の城主は小林若狭守であったという。

小林氏は戦国時代に田原・小畑・胡麻周辺を支配していたので、小林氏の城というのは蓋然性の高いことだと思われる。

|

|

| 右が亀田城。奥が田原城。 |

田原城遠望。 |

|

|

| 右が亀田城。左が田原城。 |

林道入口。 |

|

|

| ここまで車で来ることも可能である。 |

林道。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

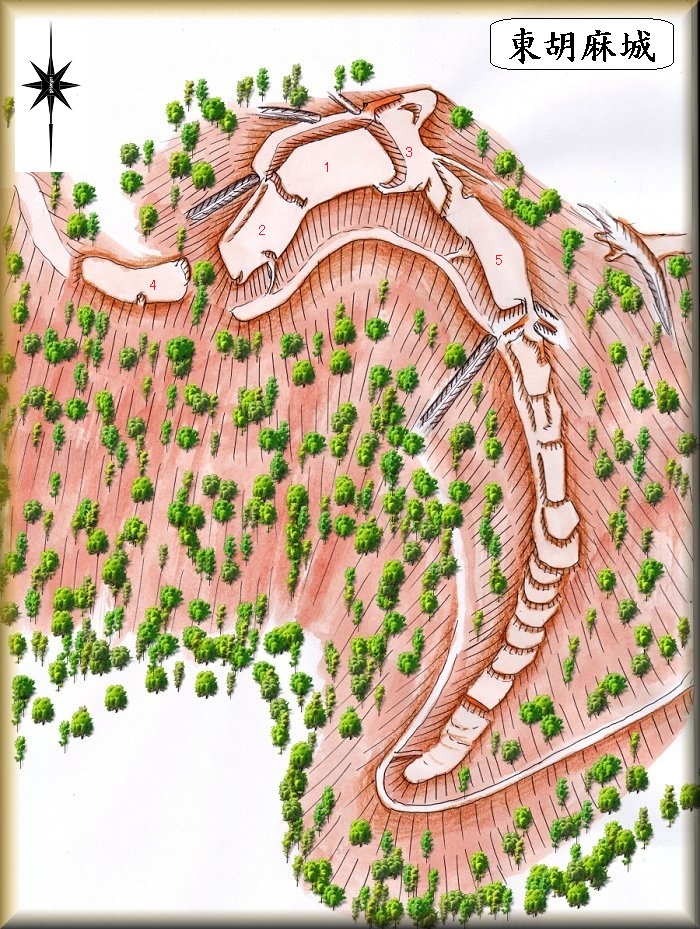

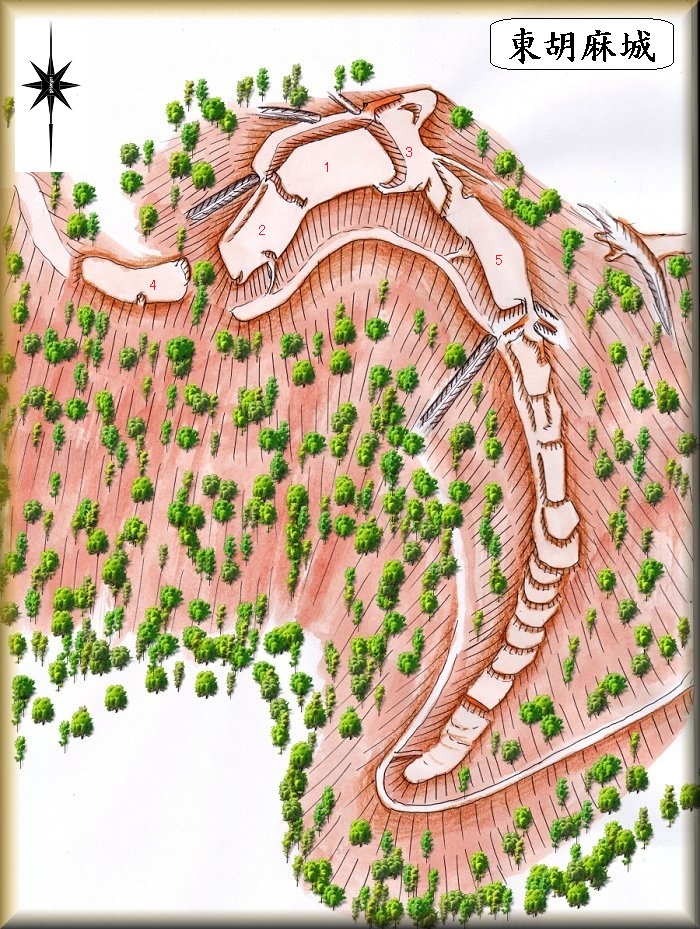

東胡麻城(南丹市日吉町胡麻和田)

*鳥瞰図の作成に際しては『図解 近畿の城郭』の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『図解 近畿の城郭』の図を参考にした。

東胡麻城の入口。

東胡麻城は、JR山陰本姓胡麻駅の南東1kmほどのところにある比高70mほどの山稜に築かれている。

城の入口と柵の開閉部分は上記の場所にあるので、そこを目指していく。

柵の所には手書きの案内板が掲示されていた。手書きでかなり細かく書きこんでいる。

車は柵の前に1台なら停めることができるし、川を渡った所には3台ほど停められそうな路肩の余白もある。

後は案内板に従って進んで行く。坂を上って行くと突き当りで林道は左右に分かれる。

そこで案内表示に従って左側を進んで行けば、山の斜面に沿って林道が付けられており、それを登って行く。

林道が両船近くなったところで、「東胡麻城→」という表示が出ているので、そこから尾根に入り込んで行く。

ここからが実際の城郭遺構のある場所となっている。

この城は案内表示が各所に設置してあり、とても親切である。また、城主のことをリスペクトしているようで、地元愛が感じられ、とても好感が持てる城址となっている。

案内板にも「旧日吉町随一の名城である」と書かれていた。

城は山頂を削平した1、2郭が中心で、後は尾根伝いに段々の郭を造成したものである。

特に北側の尾根にはかなりの数の削平地が段々に造成されている。

といっても居住性のあるものではなく、実際に郭として利用されていたのは5郭までであろう。

4郭の先からは大戸城(塩貝城)へと尾根伝いに行くルートがあるらしく、その案内も出ていた。

東胡麻城の城主は宇野但馬守であった。

宇野但馬守は、三好長慶・内藤宗勝らと組んで、八上城の波多野氏や黒井城の赤井直正らと対立していた。

永禄5、6年(1562、63)、波多野・赤井勢らが攻め寄せ、東胡麻城を攻めたてたことがあった。

だが、宇野但馬守は東胡麻城をしっかりと籠城戦を戦い、城を守ることに成功した。

|

|

| 入口の柵を開けて入る。 |

林道の分岐点の案内。左側に進む。 |

|

|

| 尾根の先端辺りまで来た。 |

段郭群への入口。 |

|

|

| 段郭群 |

段郭群 |

|

|

| 段郭群 |

段郭群 |

|

|

| 段郭群 |

堀切。 |

|

|

| 堀切。 |

竪堀。 |

|

|

| 5郭へ。 |

1郭城塁が見えてきた。 |

|

|

| 3郭。 |

1郭虎口。 |

|

|

| 1郭。 |

1郭。 |

|

|

| 大戸城への案内がある。 |

切岸。 |

|

|

| 2郭下の帯曲輪へ。 |

帯曲輪から見る城塁。 |

|

|

| 竪堀。 |

段郭群。 |

|

屋賀城の場所。

屋賀城の場所。

*鳥瞰図の作成に際しては『図解 近畿の城郭』の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『図解 近畿の城郭』の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『図解 近畿の城郭』の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『図解 近畿の城郭』の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『図解 近畿の城郭』の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『図解 近畿の城郭』の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『図解 近畿の城郭』の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『図解 近畿の城郭』の図を参考にした。