京都府舞鶴市

*参考資料 『日本城郭体系』 『図解 近畿の城郭』

*参考サイト 城郭放浪記

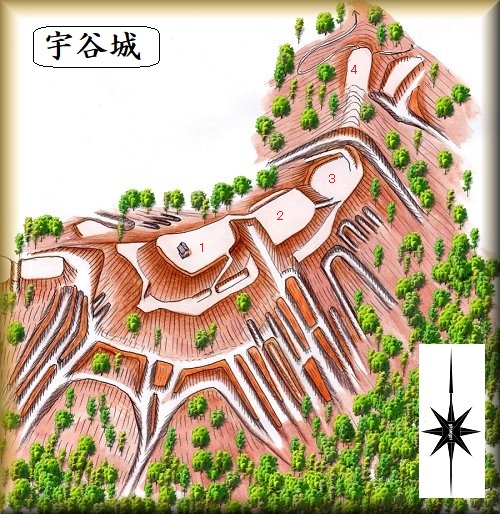

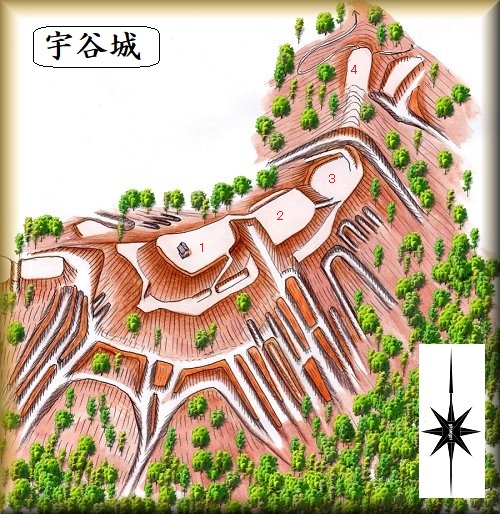

宇谷城(舞鶴市桑飼上)

*鳥瞰図の作成に際しては『日本城郭体系』および『図解 近畿の城郭』を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『日本城郭体系』および『図解 近畿の城郭』を参考にした。

宇谷城は、由良川橋の南側にそびえている比高50mほどの山稜に築かれている。案内表示も何もないのだが、城山への入口は民家の脇のこの辺りにある。本来の登城道は北東側の山麓にあり、かつてはそこに案内板も立てられていたとのことであるが、現在は山麓部分が削られてしまっているので、そこから登ることはできなくなっている。

ということで、登り口がどこなのか戸惑ってしまったのだが、現地の方に親切に教えていただいて、登城口まで案内していただいた。登城口に入るには民家の庭先を通ることになる。一言断っておいた方がよいと思う。

城の北側山麓には公民館があったので、車はそこに停めさせていただいた。

1郭には神社が祭られている関係で、現在の登城道はその参道として付けられたものかと思われる。斜面沿いの筋のような細い道を通って行くと、やがて4郭に到達する。4郭は最前線にある郭で、番所的な機能のあった場所であったと考えられる。

そこから尾根を登って行くと、堀切が見えてきた。堀切の両端は深い竪堀となって落ちて行っている。この辺りからが城の中枢部分である。

側面部から切通しの通路を回り込むようにして上がったところが3郭である。3郭の北側には土塁が盛られ、正面には2郭への通路が見えている。長軸20mほどの郭である。

通路を上がるとそこが2郭。その先には1郭の城塁が見えている。そのまま進んで行くと、側面部に堀が掘られているのが分かる。そこから通路が上がって行ったところが1郭である。

1郭は長軸40mほどの郭で、ここに神社が祭られている。また、北側を除く3方向には土塁が積まれている。この1〜3までの郭が城の中心部というべきもので、3つ併せてもそれほど広い面積はなく、宇谷城は大規模な城郭であるとは言えない。

しかし、この城には刮目すべき遺構があるのである。それは南半分の斜面に掘られた畝状竪堀群である。京都には畝状竪堀を有する山城がいくつもあるのだが、その中でも宇谷城の畝状竪堀は一級品というべきものである。

とにかく、宇谷城の畝状竪堀は1つ1つの畝の規模が大きい。横堀と組み合わされていたりして、実際に歩いてみると、かなり複雑な印象を受ける。畝を見ているだけで、なんだかわくわくしてしまうほどである。そんなに城に詳しくない人でも、これだけの構造物を見れば、圧巻の思いになるに違いない。

そういうわけで、宇谷城はマニア垂涎の城であるといっていい。城マニア、特に畝状竪堀に目のない人は、一度は訪れてみたいものである。

宇谷城の歴史について、詳しいことは分かっていないが、明徳年間には、丹後守護一色氏の家臣であった飯田河内守貞之の居城であったと言われている。

長禄3年(1459)の「注進丹後国庄郷保惣田数帳目録」には、この地域の領主として井田河内守が記載されているという。「飯田」と「井田」は音が似ているので、要するに飯田河内守も井田河内守も同一の人物であったと想像される。

|

|

| 北側から遠望する宇谷城。ここからの比高は50mほど。 |

北側の民家の脇の所を入ると参道がある。 |

|

|

| 参道は斜面沿いの細い道である。 |

3郭手前の竪堀。 |

|

|

| 3郭の堀切。 |

3郭内部。正面に2郭への道がある。 |

|

|

| 1郭内部には祠が祭られている。 |

1郭南側下の横堀。 |

|

|

| その下には畝状竪堀が見えている。 |

これも畝状竪堀。 |

|

|

| 畝の間の通路を通って西側へ。 |

こちらも畝の間の通路。 |

|

|

| 西側の畝状竪堀が最も規模が大きい。 |

上から見たところ。 |

|

|

| 再び南側へ。南側斜面の畝状竪堀。 |

1郭手前の堀切を下から見上げたところ。 |

|

|

| 3郭の虎口。 |

|

|

森城(舞鶴市森269)

*鳥瞰図の作成に際しては『日本城郭体系』および『図解 近畿の城郭』を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『日本城郭体系』および『図解 近畿の城郭』を参考にした。

森城は、丸山西町の住宅地の西側にそびえている比高60mほどの山稜に築かれていた。登城道はないので、どこかからテキトーによじ登っていくしかない。それほど急峻な斜面ではないので、どこからでも登れそうである。

私は、東側の団地の一番奥の所から登って行ったのだが、西側の団地からでも登れると思う。とりあえず斜面を比高30mほど登って行くと、北側の尾根の所に出た。後はこの尾根を進んで行くと、城の中心部に到達することになる。

尾根が行き止まったところに土塁があり、その先に堀切が掘られているのが分かる。堀切は竪堀となって両端に落ちて行っている。この竪堀は畝状竪堀群の北端となっており、ここから畝状竪堀群に入っていくことも可能である。しかし、まずは主郭を目指すことにする。

この正面の城塁はかなり鋭くなっている。これをよじ登っていくと2郭下の帯曲輪の所に出た。2郭は細長い郭で、あまり居住性が高いとは言えない。もともとの山頂部が傾斜していたのか、これに数段の帯曲輪を造成している。

この尾根をまっすぐに進んで行くと、尾根はいったん降って上がったところが1郭である。1郭は長軸20mほどあり、2郭よりはまとまった広さを有しているが、あまり広いものではない。森城は、多数の人員の籠城を意識した城郭であるとは言えない。

1郭の北東側の腰曲輪は比較的広くなっている。この先端下には幅の広い堀切がある。・・・・幅の広い堀切と思ったのだが、よく見てみると、中央部には低い畝があった。どうやら二重堀切であったらしい。これによって南側の尾根筋を分断しているのである。

さて、これだけではどうということのない小規模な山城に過ぎないのであるが、森城の最大の見どころは、西側の斜面にある。西側には、およそ20本ほどの畝状竪堀が掘られているのである。

1郭の側面部辺りから急斜面を降りていくと、すぐに畝が見えてくる。1本1本の畝はそれほど大きなものではなく、竪堀もさほど深くは掘られていないのであるが、これだけの数のものが連続しているのは圧巻の様相である。ここから畝状竪堀群を見ながら、北端の尾根の所まで歩いて行った。

森城は、規模はさほど大きくない山城であり整備もされていないが、畝状竪堀は見ごたえがある。畝状竪堀が好きな城郭マニアには必見の城である。

森城の城主は、当地の豪族であった高橋氏であると伝えられる。しかし、山上にはあまり広い生活空間はないので、平素は山麓のどこかの居館で生活していたものと思われる。森城は緊急時の籠城用の城郭だったのであろう。

|

|

| 東側から遠望する森城。ここからの比高は60mほど。 |

東側の団地の奥にある、このお堂の裏からよじ登った。 |

|

|

| 2郭手前の堀切。 |

2郭の城塁と帯曲輪。2郭は細長い郭である。 |

|

|

| 1郭内部。 |

1郭南側の堀切。よく見ると、間に畝があり二重になっている。 |

|

|

| 畝状竪堀を見るために西側斜面に降りてみる。写真は畝状竪堀。 |

畝が並んでいるのが見える。 |

|

|

| 畝状竪堀の上の通路。 |

こちらも同様。 |

|

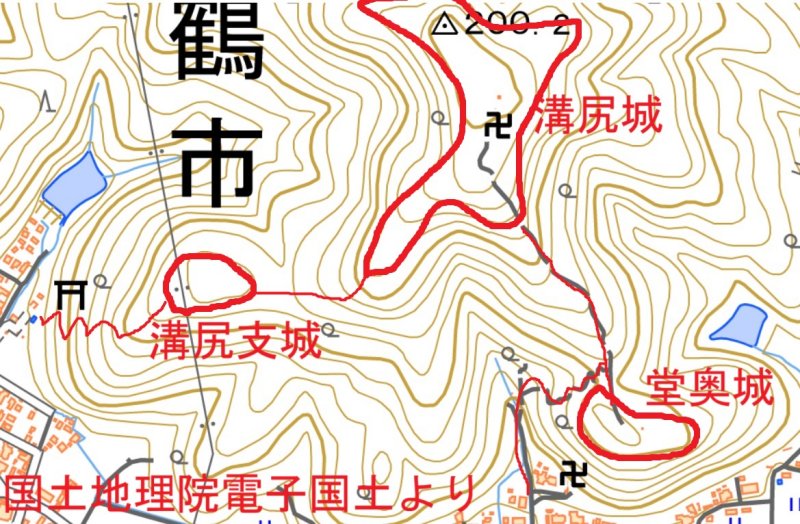

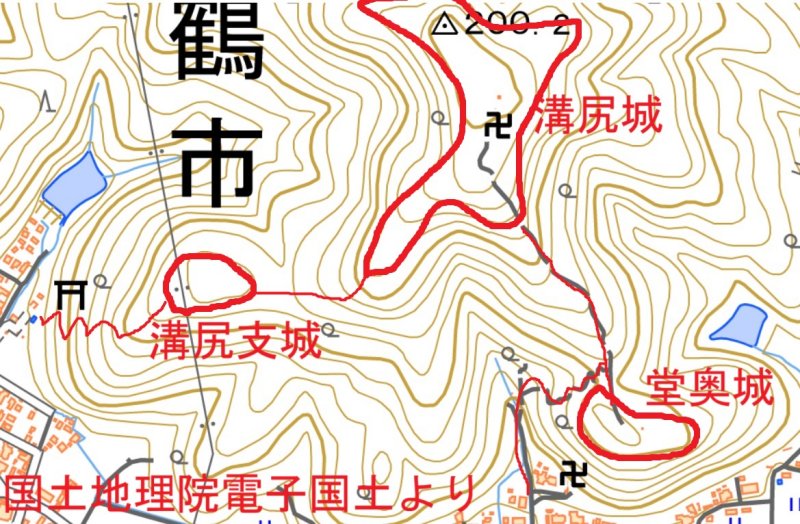

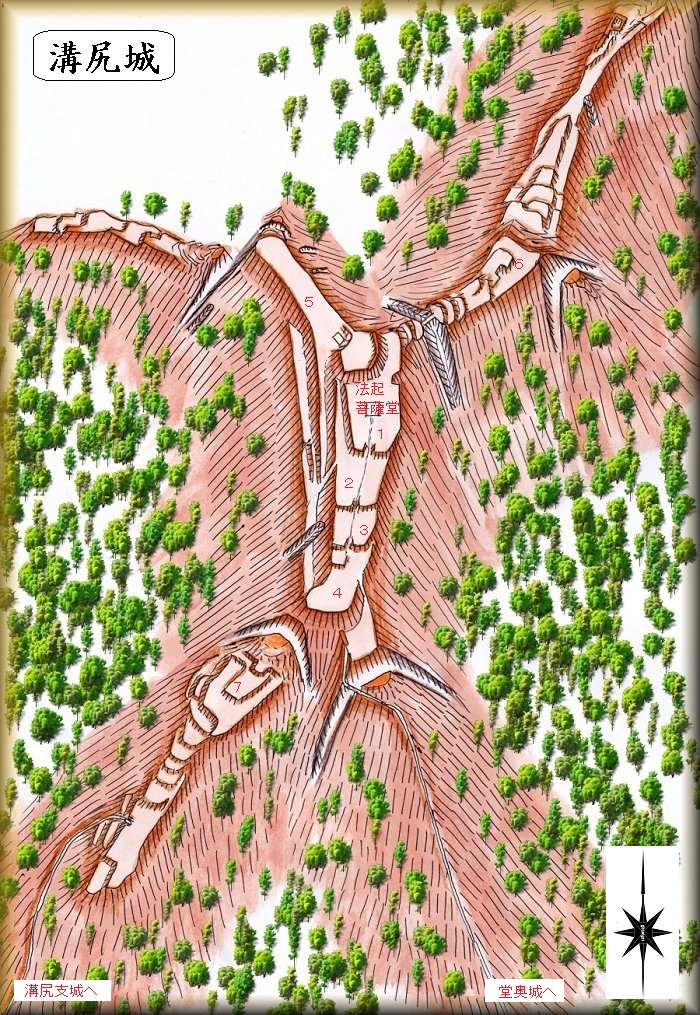

溝尻城(矢野山城・舞鶴市溝尻町)

*鳥瞰図の作成に際しては『図解 近畿の城郭』の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『図解 近畿の城郭』の図を参考にした。

溝尻城の場所。 溝尻支城の登城口(貴布祢神社)。 堂奥城の登城口(樹徳寺)。

溝尻城は、貴布祢神社もしくは樹徳寺の背後の比高190mほどの山稜に築かれている。

山頂には法起菩薩堂が祀られており、その参道は樹徳寺脇から付けられていたようである。

溝尻城の山の中腹部分には西に溝尻支城、東に堂奥城という2つの支城があり、いずれかを経由して登って行くことになる。

私は貴布祢神社から溝尻支城に登って溝尻城に行き、帰りは東側に降りて堂奥城を経由して樹徳寺まで降りてきた。

道はどちらも大差ないので、その反対のルートからアクセスしても大して変わらない。自分の好きな方から登って降れば、3つの城を見て回ることができる。

溝尻支城の所から登ってくると、南西尾根の段郭群を経由して7郭を通って4郭に登って行くことになる。

堂奥城の方から登ってきた場合には、4郭南東下の堀切を越えてから城内に入るようになっている。

4から北側に3,2といった郭が段々に配置され、その奥が菩薩堂の祭られている1郭である。

ただし、現在ではほとんど訪れる人もいないようである。人気(ひとけ)のない山にひっそりとたたずんでいる。

菩薩堂の背後には天守台のような規模の櫓台がある。

その下が5郭となっていて、櫓台の下にも小さな神社(妙見大菩薩)が祀られていた。

5郭の先には大堀切があり、その下に数段の段郭群が形成されている。

1郭の北東下部にも堀切があり、その先に小郭群がある。もともとかなり狭隘な地形だったために、このような小郭を連続させるような構造となったのであろうか。

溝尻城は高所の山に築かれているとはいえ、それなりに広く、多数の兵を駐屯させることも可能な山城である。

相応の勢力のあった者によって築かれ維持された城だったと感じられる。

溝尻城の城主は当地の国人領主であった矢野氏であった。

城主として、矢野備後守、矢野満俊といった人物名が伝えられている。

後に細川氏によって丹後が平定されると、矢野氏は没落して帰農していったという。

ただし、一部の氏族は細川氏に仕え坂井氏、上羽氏などと名乗ったとも言われる。

|

|

| 溝尻支城から登ってきたら7郭群の虎口に到達した。 |

7郭群。 |

|

|

| 7郭群。 |

7郭群。 |

|

|

| 7郭群。 |

4郭の堀切。 |

|

|

| 堀切。 |

4郭へ。 |

|

|

| 1郭の法起菩薩堂。 |

櫓台。 |

|

|

| 櫓台の上。 |

櫓台下の妙見大菩薩のお堂。 |

|

|

| 5郭。 |

先端の堀切。 |

|

|

| 6郭群へ。 |

堀切。 |

|

|

| 5郭。 |

5郭下の郭群へ。 |

|

|

| 堀切。 |

堀切。 |

|

|

| 郭群。 |

郭群。 |

|

|

| 堀切。 |

堀切。 |

|

|

| 堀切。 |

菩薩堂まで戻ってきた。 |

|

|

| 4郭へ。 |

その下の郭。 |

|

|

| 堀切。 |

|

|

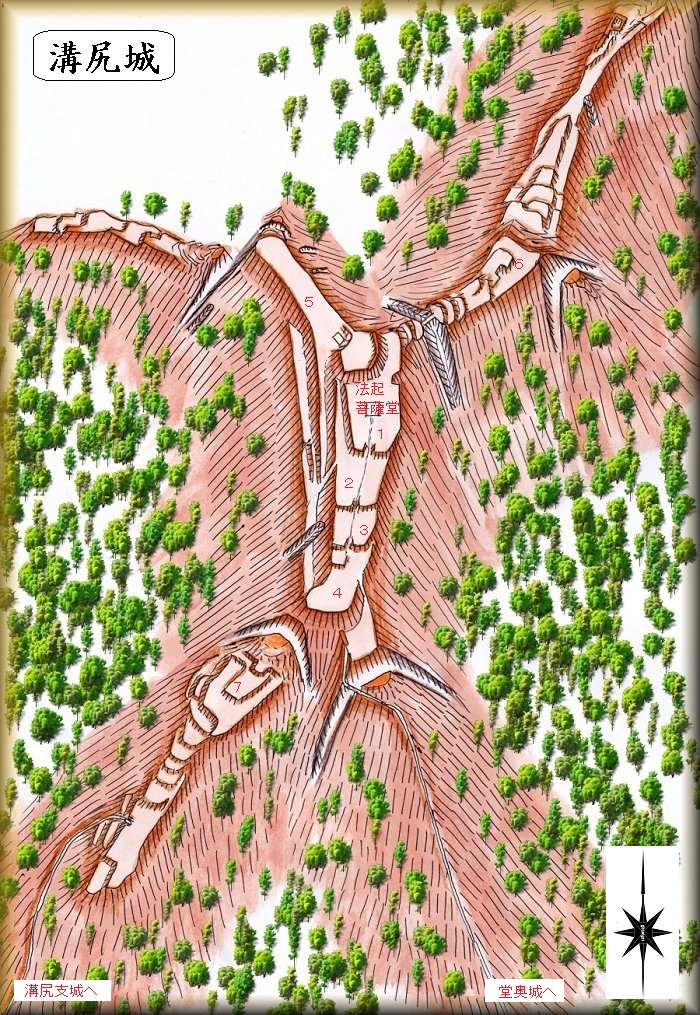

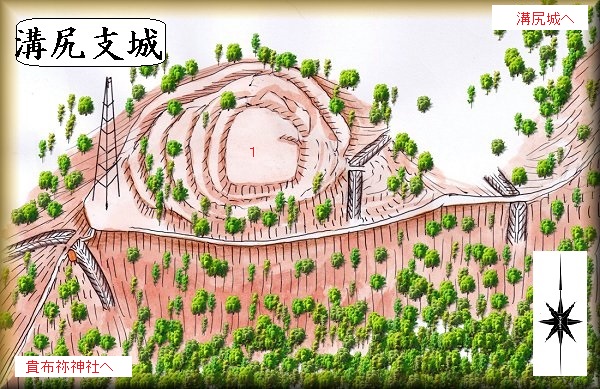

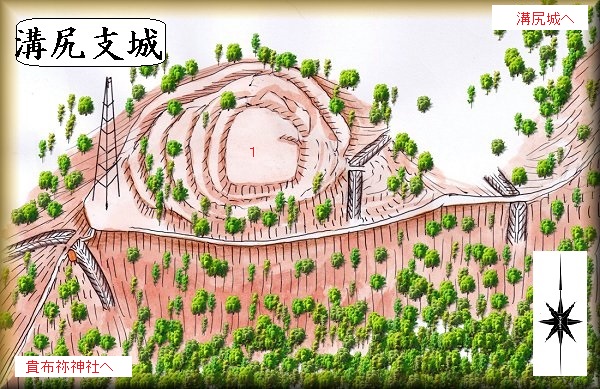

溝尻支城(舞鶴市溝尻町)

*鳥瞰図の作成に際しては『図解 近畿の城郭』の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『図解 近畿の城郭』の図を参考にした。

溝尻支城の場所。

私は貴布祢神社の方から溝尻支城を経由して溝尻城郭群にアクセスすることにした。というのはストリートビューを見てみたら、貴布祢神社の内部には車が停められそうだったからである。

樹徳寺の方に車を停められるスペースがあるかどうか分からなかったので、こちらを目指したというわけである。

溝尻支城には鉄塔が建てられているので、近くまで来ればどの山がそれなのかすぐに分かるだろうと思っていたのだが、この辺りは鉄塔が建てられている山が多い! とにかく貴布祢神社の背後の山と考えた方がよい。

神社の鳥居の所から山道に入り込んで行く。神社からの比高は100mほどである。

山は急斜面で道も滑りやすいが何とか登って行くと尾根の所にまで来た。後は尾根伝いに登って行く。

そうして進んで行くと、ささやかな堀切があり、その上に鉄塔が建てられているのが見えてきた。この上が溝尻支城である。

山道は支城の側面部を通って溝尻城のある山稜へと続いている。

支城はその上に当たるので、どこかから直登して内部に入って行くことになる。

支城の最高所は1の平場となっており、その周囲には帯曲輪が何段も造成されているが、急造されたゆえなのか造作は甘く、自然地形に近い箇所があちこちに残されていた。

溝尻支城は急遽造成された簡素な城だったと思われる。

支城の東側の尾根は土橋付きの堀切で分断されており、その先の尾根を進んで行って溝尻城方面に登って行く直前にも堀が掘られていた。

その先の尾根を比高50mほど登って行けば溝尻城に到達することになる。

溝尻支城の城主等については未詳だが、矢野氏の一族か家臣が守っていたのであろう。

|

|

| 西方から。 |

この鳥居の右手から山道に入る。 |

|

|

| 支城の堀切まで来た。 |

竪堀。 |

|

|

| 土塁と竪堀。 |

支城に建つ鉄塔。 |

|

|

| 郭群。 |

竪堀。 |

|

|

| 東側の堀と土橋。 |

堀。 |

|

|

| 郭群。 |

1郭内部。 |

|

|

| 郭群。 |

郭群。 |

|

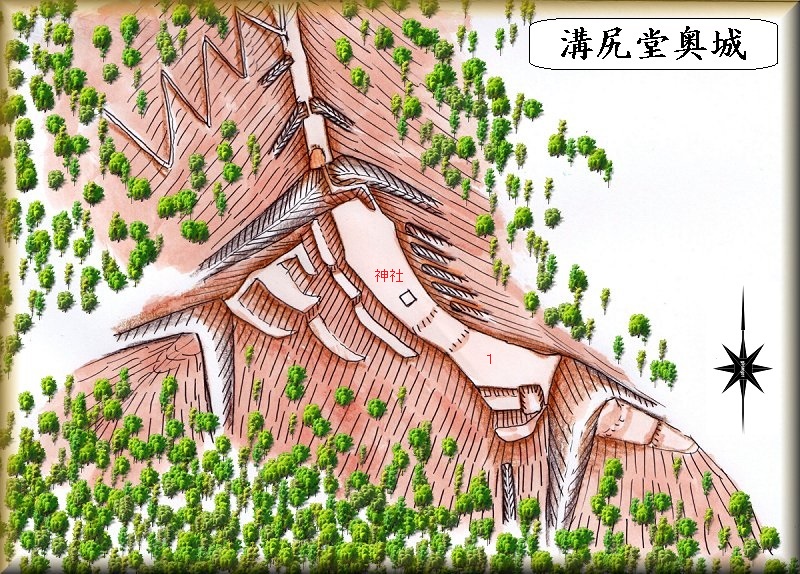

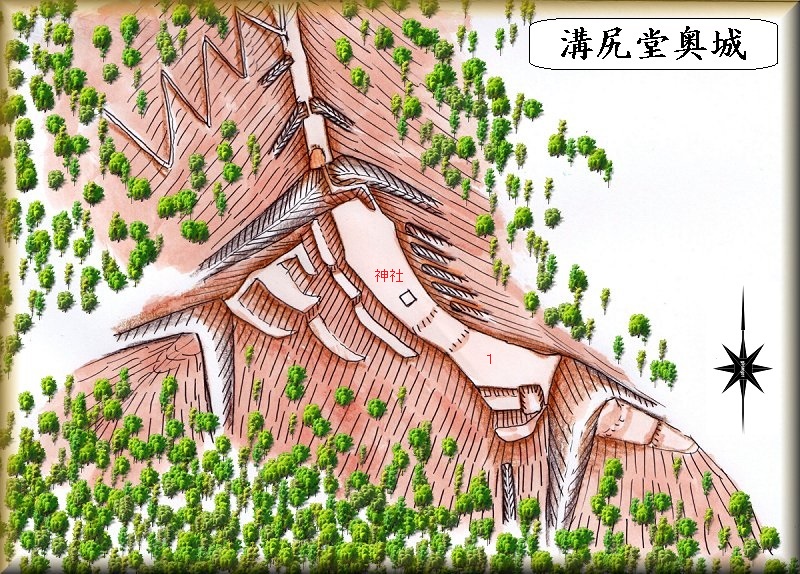

堂奥城(舞鶴市堂奥)

*鳥瞰図の作成に際しては『図解 近畿の城郭』の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『図解 近畿の城郭』の図を参考にした。

堂奥城の場所。

樹徳寺から登って行く場合は、堂奥城を経由して溝尻城に向かうこととなる。

参道入口は樹徳寺の西側にあり、まっすぐ進んで行けば山道となる。樹徳寺の脇にはかろうじて1台くらいなら車を停められそうなスペースがあった。

参道は荒れていて、途中に倒竹などがあるが、それらを乗り越えて比高60mほど登って行けば、溝尻城との間の分岐点の所に出る。

そこから南に山稜を進んで行けば堂奥城である。

山稜を進んで行くと片側だけの竪堀と小規模な堀切を経由して大堀切の所に出る。

この上が堂奥城の1郭である。登ってみると、長軸80mほどの細長い郭で、内部の中央付近に小さな神社が祀られていた。

東側の先端部分に堀切を入れて分断を図っている。

また、西側には数段の郭を造成してその先にも堀切を入れている。このような形状からすると、本来の登城道は、西側の郭群を経由するものであった可能性もある。

堂奥城から比高80mほど登って行けば、溝尻城へと到達することになる。

堂奥城の城主等についても未詳だが、矢野氏の一族か家臣が守っていたのであろう。

|

|

| 溝尻城から参道を降って行く。 |

堂奥城との分岐点まで来た。右手に竪堀が見える。 |

|

|

| 土橋と堀切。 |

堀切。 |

|

|

| 1郭城塁と堀切が見えてきた。 |

堀切。 |

|

|

| 堀切。 |

1郭の神社。 |

|

|

| 畝状竪堀。 |

1郭の先端部。 |

|

|

| その先の堀切。 |

堀切。 |

|

|

| 1郭西側の郭群。 |

郭群。 |

|

|

| その先の堀切。 |

再び参道まで戻る。 |

|

|

| 切通しの道を降って行く。 |

樹徳寺の脇まで来た。ここが参道入口。 |

|

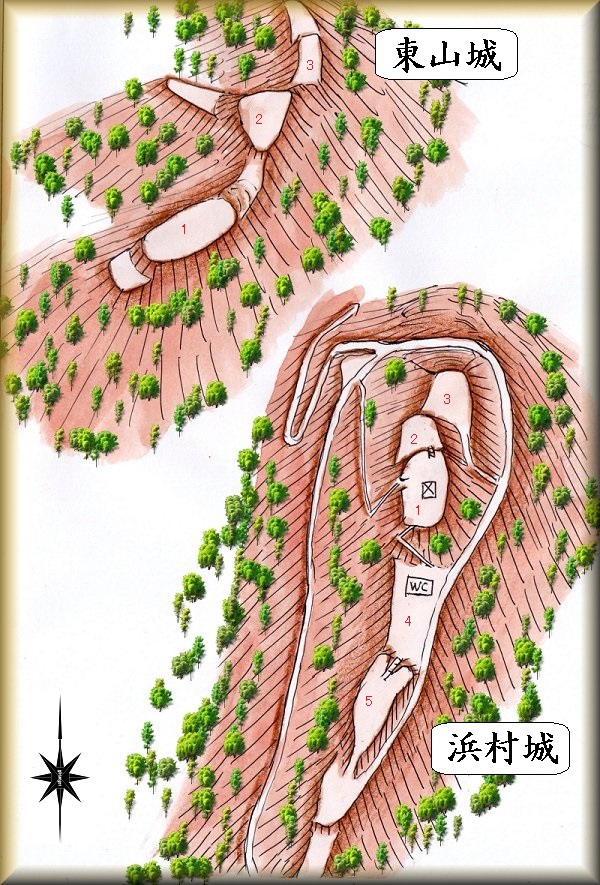

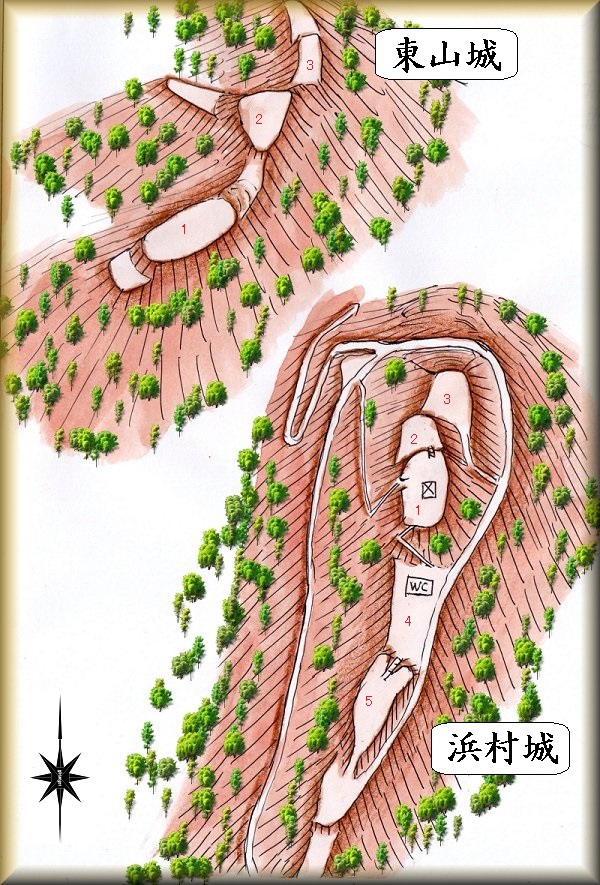

浜村城・東山城(舞鶴市浜)

浜村城の場所。 東山城の場所。

浜村城の場所。 東山城の場所。

浜村城は浜地区の海岸近くにそびえている比高40mほどの山稜に築かれたもので、夕湖台公園となっている。

公園とは言っても駐車場がない。ただし東側の側面部に入り込んで行ったら、かなり路肩の広いところがあったので、車はその辺りに停めて置いても大丈夫かと思われる。

後は歩いて登って行くことになる。公園上まではちゃんとした車道が付けられているのだが、入口に輪留めがあって一般車両は通行できなくなっている。

公園化されているために遺構は消滅しているという事前情報があったのだが、登ってみると、山頂近くの1,2,3郭などは城の郭の雰囲気をよく残している。

その南側下のWCのある4郭なども、往時の郭を活かしているのだろう。

5郭から南側は自然傾斜の地形となっており、城郭らしさを感じることができないが、南の方はもともと城域外であった可能性もある。

浜村城の城主は桜井豊前守であったと伝えられているが、詳細は不明である。

浜村城のすぐ北側には東山城があった。

こちらは現在自衛隊の敷地となっているので立ち入ることはできないため、内部の様子は分からない。

そこで航空写真を見てみると、一面に削平された平場となっているようである。

山の上部を削って遺構は消滅してしまっているようだ。

京都府教育委員会のページに掲載されていた破壊前の地形図から想像すると、おおよそ右の鳥瞰図のような構造をしていたのではないかと推測できる。

東山城の城主は、三藤外記重兼だったと伝えられている。

|

|

| 夕湖台公園の入口。 |

1郭。 |

|

|

| 1郭虎口。 |

4郭のトイレ。 |

|

|

| 東山城の方を見る。 |

2郭。 |

|

|

| 1郭城塁と2郭。 |

3郭。 |

|

|

| 4郭の先。 |

5郭。 |

|

|

| その先は下りの斜面となって行く。 |

3郭西側下の小郭。 |

|

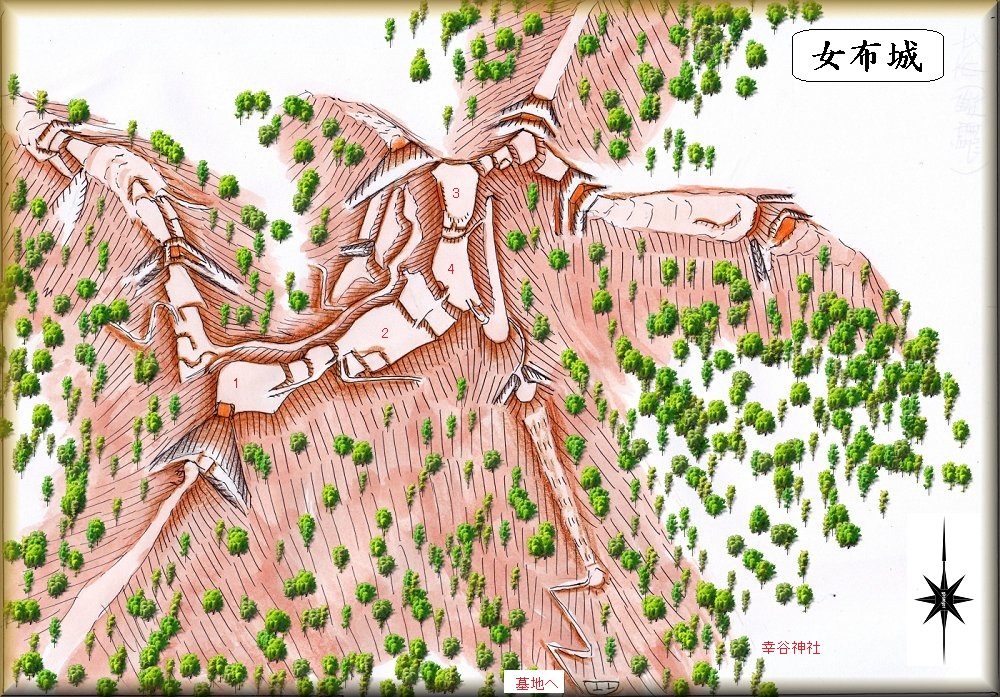

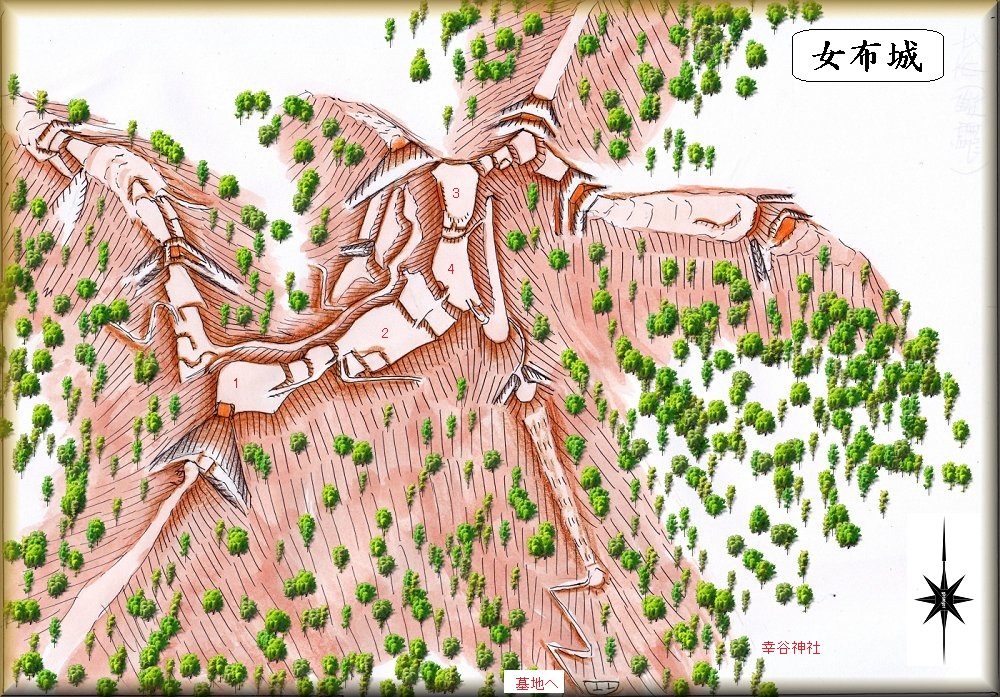

女布(にょう)城(舞鶴市京田)

*鳥瞰図の作成に際しては『図解 近畿の城郭』の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『図解 近畿の城郭』の図を参考にした。

女布城の南側の墓地から登る。

女布城は、京田の集落の西側にそびえている比高90mほどの山稜に築かれている。

女布城の南側には幸谷神社があるので、この神社の参道の下を通って、その先の墓地を目指して進んで行く。

神社の下の先からは道が細くなっていくので不安になってしまうが、その先の墓地には駐車スペースがあるので大丈夫、そのまま運転していく。

墓地には数台停められるスペースがあり、車はそこに停めて置く。

墓地に着いたらとにかく一番上の墓地を目指していく。一番上の墓地から山稜上へと続く道が付けられているのである。

しかし、道は途中で消えてしまう。それでも尾根に到達するので、そのまま尾根を登って行く。

そうすると最初の堀切の所に出た。その先の切岸はかなり鋭いが脇に回り込んで登って行く。すると4郭下の腰曲輪の所に到達する。

その上が4郭、その北側には一段高く3郭がある。ここが主郭のように思われたのだが、郭群は南西方向にも続いている。

4郭の虎口を抜けて鞍部となっている2郭へ。2郭が城内では最大級の郭となっている。

その先に段々の郭が続き、その上に1郭がある。1郭が城内最高所に当たるので、ここを主郭と見てよいだろう。

1郭の背後には大堀切が掘られている。

また、北側の下には段々の郭が造成されている。その先には二重堀切があり、さらに郭は続いているが造作はかなり甘くなっている。

3郭の北西側は堀切、北東側には段々の郭が続き、その先の2方向には二重の堀切が掘られている。

南東の二重堀切の先には自然地形のままの尾根があり、その先にも堀切が形成されている。

女布城は、かなり規模の大きな城であり、多数の兵員を駐屯することのできる拠点的な城郭として築かれた城だったと思われる。

|

|

| 東側から。 |

墓地の駐車スペース。 |

|

|

| 4郭城塁。 |

4郭。 |

|

|

| 虎口。 |

2郭。 |

|

|

| 2郭。 |

土壇。 |

|

|

| 2郭の虎口。 |

1郭へ。 |

|

|

| 1郭。 |

堀切。 |

|

|

| 堀切。 |

下の郭群。 |

|

|

| 虎口。 |

郭群。 |

|

|

| 郭群。 |

1郭城塁。 |

|

|

| 2郭下の帯曲輪。 |

3郭へ。 |

|

|

| 3郭。 |

二重堀切。 |

|

|

| 郭群。 |

堀切。 |

|

|

| 郭群。 |

郭群。 |

|

|

| 郭群。 |

郭群。 |

|

|

| 二重堀切。 |

郭群。 |

女布城の城主は森脇宗坡であったという。

森脇氏はもともとは土佐の出身であったが、永禄年間にこの地に来て城を構えたと言われている。

後に細川氏の攻撃を受けて降伏し、帰農したという。

落城後は細川氏によって改修されているのかもしれない。 |

*鳥瞰図の作成に際しては『日本城郭体系』および『図解 近畿の城郭』を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『日本城郭体系』および『図解 近畿の城郭』を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『日本城郭体系』および『図解 近畿の城郭』を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『日本城郭体系』および『図解 近畿の城郭』を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『図解 近畿の城郭』の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『図解 近畿の城郭』の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『図解 近畿の城郭』の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『図解 近畿の城郭』の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『図解 近畿の城郭』の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『図解 近畿の城郭』の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『図解 近畿の城郭』の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『図解 近畿の城郭』の図を参考にした。