京都府京丹後市

*参考資料 『図解 近畿の城郭』Ⅰ~Ⅴ(戎光祥出版) 『日本城郭大系』

*参考サイト 城郭放浪記

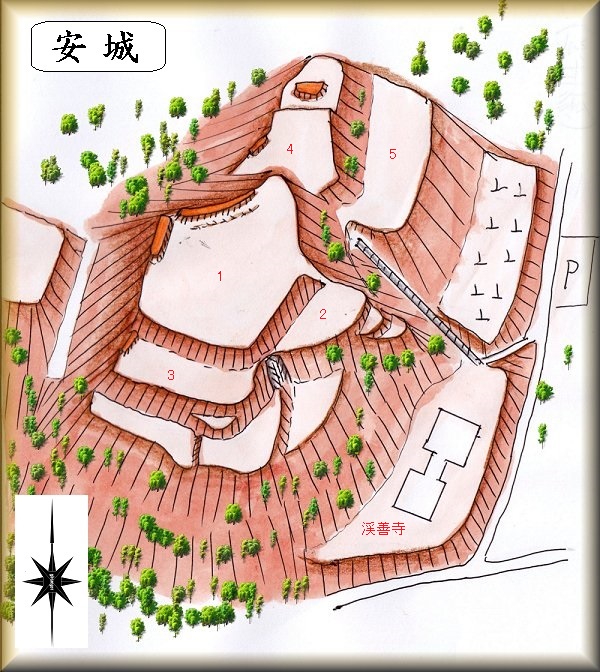

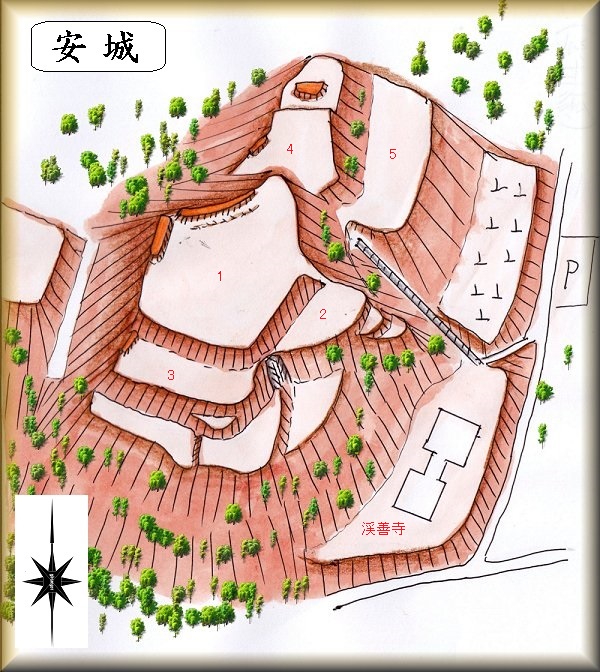

安(やす)城(京丹後市峰山町安)

*鳥瞰図の作成に際しては『図解 近畿の城郭』の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『図解 近畿の城郭』の図を参考にした。

安城の入口の場所。 安城の場所。

渓善寺の北西側にそびえている比高40mほどの山稜が安城の跡である。

というわけで渓善寺を目指して行けばよい。

車は渓善寺墓地の駐車場に停めさせていただいた。

そこから登って行ったところが墓地となっている。さらにその上に登って行ける階段が付けられているので、それを登って行く。

登ったところが5の平場である。ここも郭だったものであろう。

明確に道が付けられているのはここまでで、後はテキトーに登って行くしかない。

南側の斜面に取り付いて登って行ったところが2郭となっていた。

その一段上が最高所で1郭である。

1郭の北西側には土塁が盛られている。その西側下は大堀切となって尾根筋を分断している。

1郭の南側には3郭と腰曲輪が造成されている。

1郭の北側下には4郭が配置されている。

安城は比較的小規模な城であるが、城塁が鋭く形成されており、なかなか堅固な城だったと思われる。

安城の城主については不明な点が多いが、『峰山旧記』では後藤惣左衛門としている。

また、地元では「小西殿」の城と伝えられているようだ。どちらが正しいのかは分からない。

小西氏は安城から南西2.5kmのところにある奥吉原城の城主であるが、当地域まで進出してきたことがあったのだろうか。

|

|

| 渓善寺墓地の上が城址。 |

5郭まで階段が付けられている。 |

|

|

| 4郭城塁。 |

2郭に登る。 |

|

|

| 3郭。 |

1郭。 |

|

|

| 腰曲輪。 |

1郭。 |

|

|

| 堀切。 |

土塁。 |

|

|

| 虎口。 |

4郭城塁。 |

|

|

| 下の墓地を見下ろす。 |

|

|

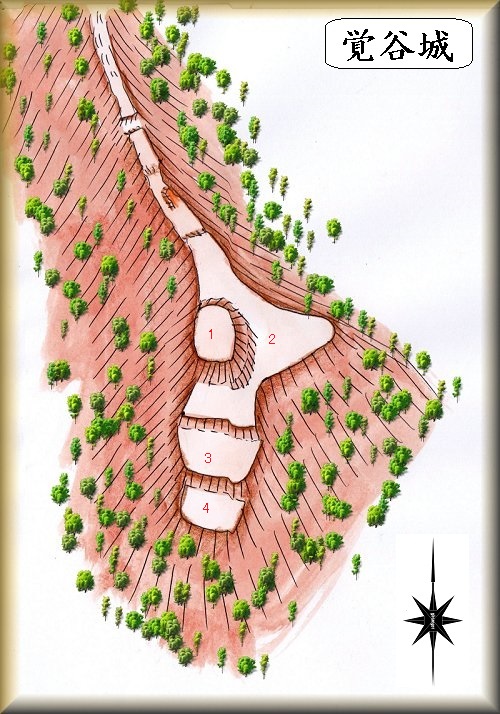

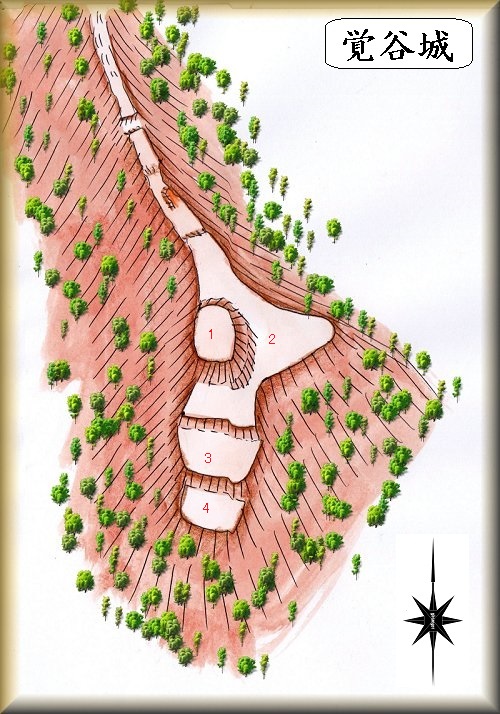

覚谷(おぼえたに)城(京丹後市峰山町安)

*鳥瞰図の作成に際しては『図解 近畿の城郭』の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『図解 近畿の城郭』の図を参考にした。

覚谷城の場所。

覚谷城は、安城の北東300mほどの所にある。比高20mほどの山稜である。

周囲には未舗装の道路が通っているが、城の下周辺部には車を停められそうな余白があるので、城の真下まで車で乗り入れて行って、どこか適当な場所に停めて置くことは可能である。

登城道はないので、後はテキトーに登って行くしかない。

比高20mほどながら、非常に急峻な地形なので登るのも降りるのもとても大変である。注意して登る必要がある。

登ってみると数段の削平地が形成されているのが分かる。

といっても構造は単純で、堀切などの規模も小さなものである。

ごくごく簡素な城郭というべきものである。

安城の出城として築かれた小規模な砦であったものだろうか。

覚谷城の城主等、歴史については未詳である。

|

|

| 南側から。 |

郭。 |

|

|

| 堀切。 |

1郭城塁。 |

|

|

| 1郭。 |

2郭。 |

|

|

| 2郭。 |

3郭。 |

|

|

| 4郭。 |

|

|

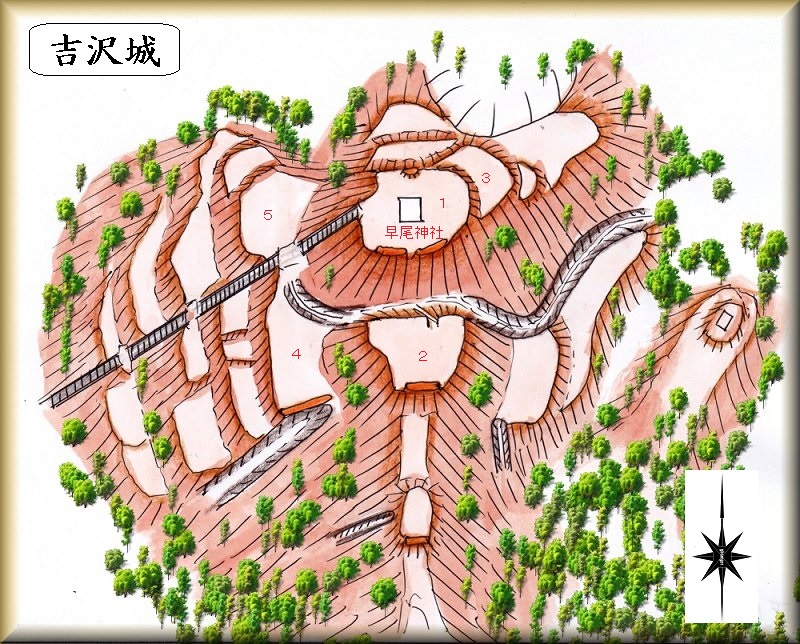

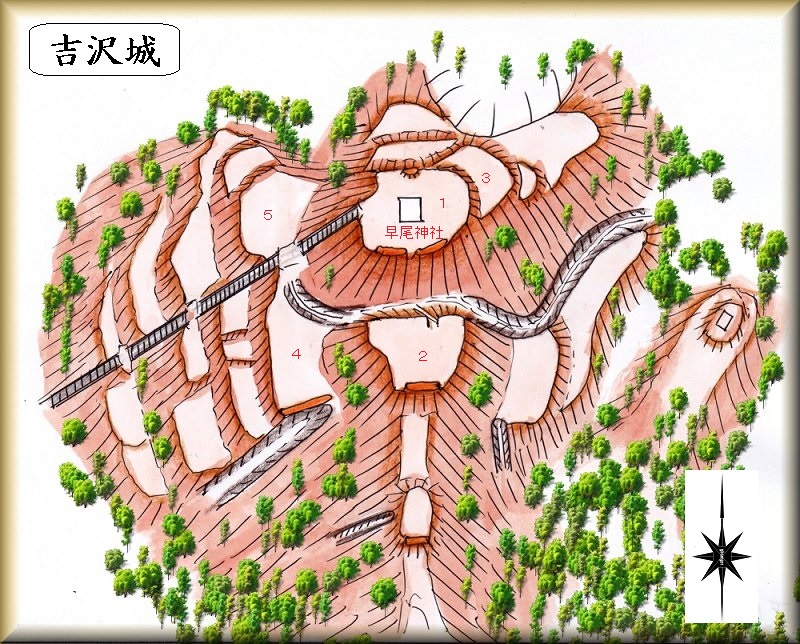

吉沢(よっさわ)城(京丹後市弥栄町吉沢)

*鳥瞰図の作成に際しては『図解 近畿の城郭』の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『図解 近畿の城郭』の図を参考にした。

吉沢城の場所(早尾神社)。

吉沢の集落の背後にそびえる比高30mほどの山稜が吉沢城の跡である。

山頂の1郭には早尾神社が祀られているので、これを目印としていく。

ただし駐車場はない。だから車はどこか路肩の余白を探して停めさせていただくしかない。

後は長い石段を登って行けば1郭まで到達できる。この石段はもちろん後世のものである。

本来の登城道は途中の段々の郭を経由するようになっていたはずである。

石段の途中には側面部に平場が残されているのが見えている。これらが本来の郭の跡である。

1郭の南側には土塁が盛られている。その外側は大堀切となっており、その先が2郭である。

2郭は1郭と同じくらいの高さがあり、1郭と共に城の中心をなす郭であった。

1郭の北東側下に3郭が形成されている。この下にも数段の郭が造成されている。

それ以外にも周辺部には削平地がいくつも築かれている。

神社によって改変されている面があるとはいえ、本来の城の遺構もけっこうよく残されている城である。

『丹後国御檀家帳』によると、吉沢城の城主は伊賀清治郎であったという。

『白井家文書』の「武田元信感状」によると、永正13年(1516)、若狭の武田元信の軍勢が吉沢城まで侵攻してきたことが確認できるという。

ただ、詳しい経緯についてはよく分からない。

|

|

| 早尾神社参道入口。 |

階段。 |

|

|

| 途中にある郭。 |

途中にある郭。 |

|

|

| 4郭。奥に2郭の城塁が見える。 |

1郭への石段。 |

|

|

| 1郭の早尾神社。 |

土塁。 |

|

|

| 堀切。 |

堀切。 |

|

|

| 城塁。 |

堀切。 |

|

|

| 3郭。 |

石段。 |

|

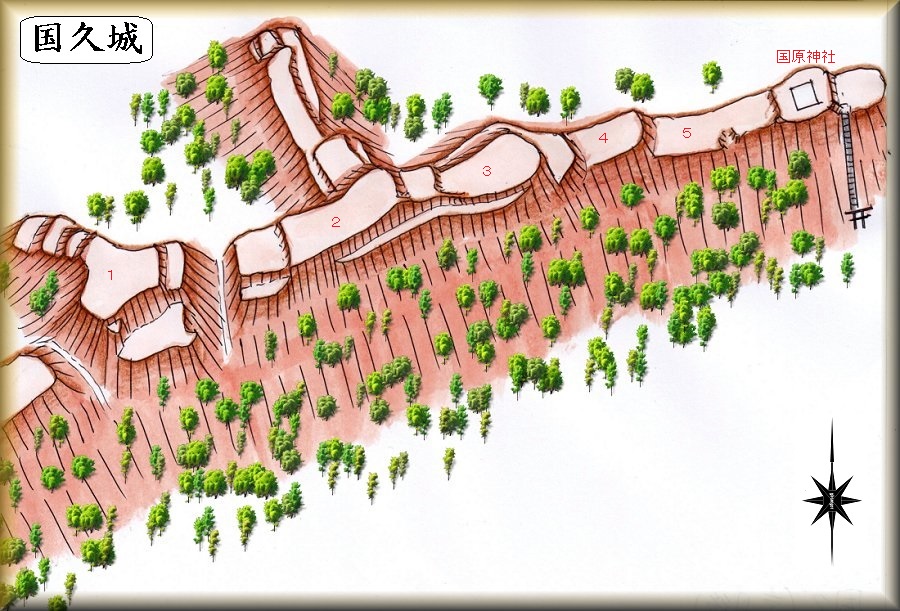

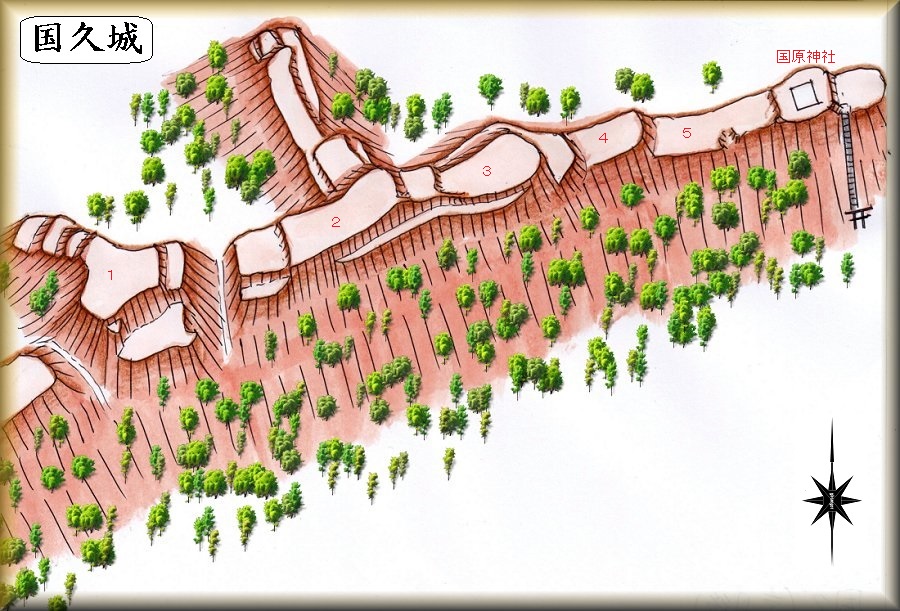

国久城(京丹後市弥栄町国久)

*鳥瞰図の作成に際しては『図解 近畿の城郭』の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『図解 近畿の城郭』の図を参考にした。

国久城の場所。 国原神社入口。

弥栄町国久の、国原神社のある比高40mほどの東西に長い山稜が国久城の跡である。

というわけなので、国原神社を目指して行けばよい。

国原神社の下には広い駐車場があるので、車を停めて置くには安心である。・

石段を登って国原神社のある先端部までアクセスする。この辺りが城の入口に当たっている。

そこから尾根を進んで行く。5郭は幅広の郭で南側に虎口状の部分を残している。

その先の上が4郭。4郭の内部は笹薮となっていて城内で一番歩きづらいところであった。

これを越えて行けば3郭へと到達する。

3郭の上が2郭であり、平坦で広くなっている。

ここが主郭かと思ったのであるが、そこから西側に進むと一段と高い城塁がそびえて見えている。これが1郭である。

大堀切を越えて1郭城塁をよじ登って行く。

1郭の南西側にも大堀切があり、北西側には段々のテラス状の郭が造成されている。

このように国久城は多数の郭を有した大規模な城郭である。

ただ、虎口などの工夫がなく、土塁もない。

規模のわりには単純な構造に見えてしまう城である。

『丹後国御檀家帳』によると、国久城の城主は巻源次郎であったという。

|

|

| 国原神社入口。 |

国原神社。 |

|

|

| 5郭の虎口。 |

5郭。 |

|

|

| 4郭。 |

城塁。 |

|

|

| 3郭。 |

2郭城塁。 |

|

|

| 2郭。 |

1郭城塁が見えてきた。 |

|

|

| 堀切。 |

堀切。 |

|

|

| 1郭虎口。 |

1郭。 |

|

|

| 堀切。 |

小郭群。 |

|

|

| 堀切。 |

堀切。 |

|

|

| 2の北側の郭群。 |

国原神社まで戻ってきた。 |

|

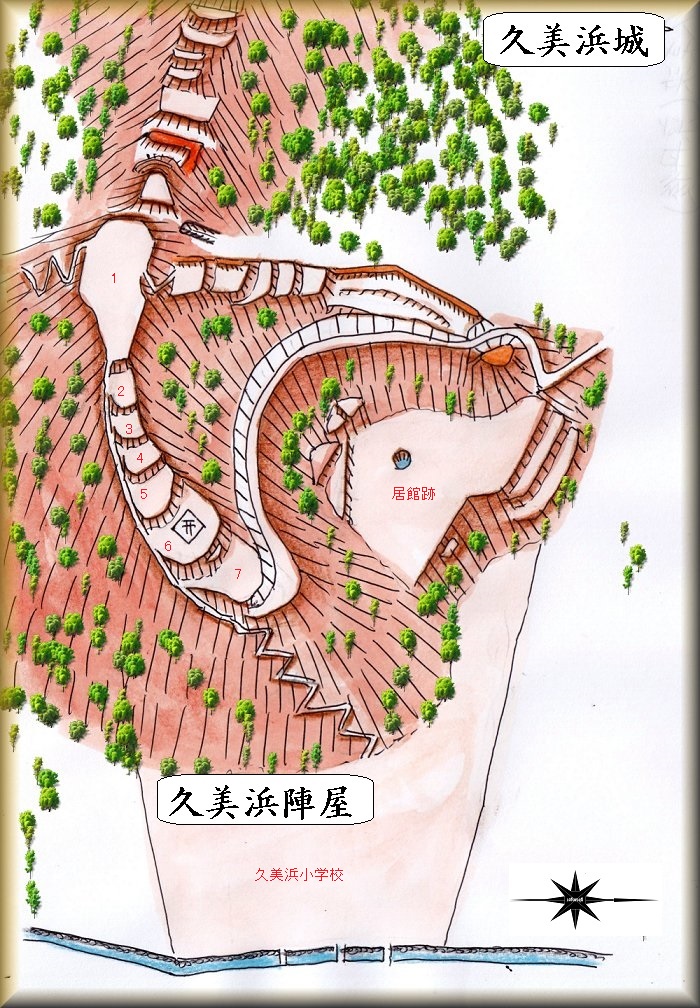

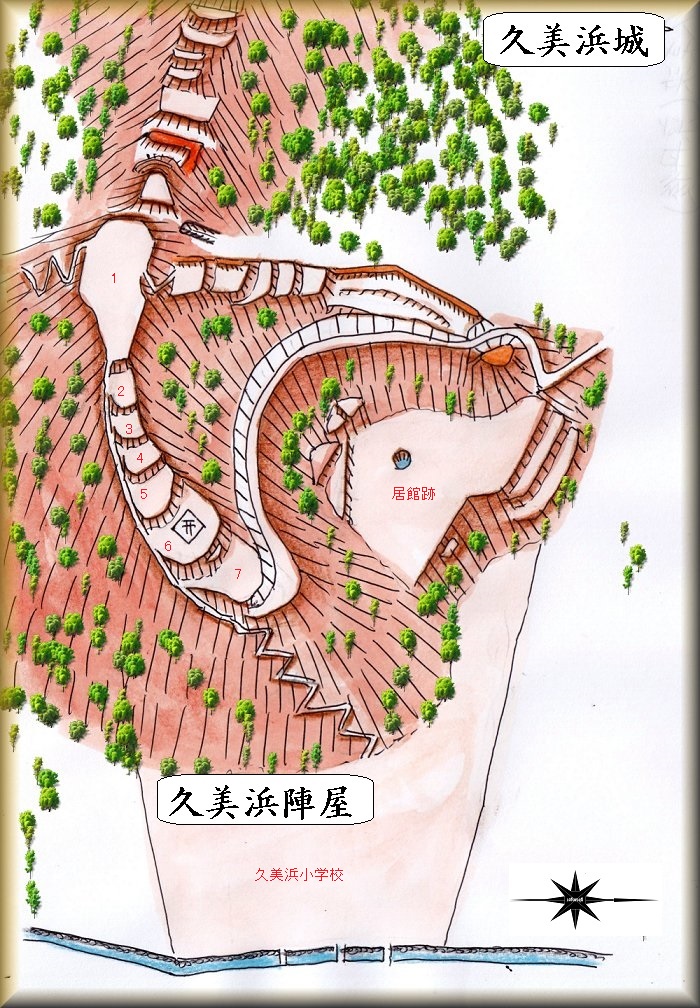

久美浜城・久美浜陣屋(松倉城・京丹後市久美浜町久美浜)

*鳥瞰図の作成に際しては『図解 近畿の城郭』の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『図解 近畿の城郭』の図を参考にした。

久美浜城の入口。 久美浜陣屋跡。 移築された陣屋の現存玄関。

久美浜城は、久美浜の港を見下ろす比高60mほどの山稜に築かれている。

城内には城山稲荷神社が祀られており、その赤い鳥居は山麓からもよく見えている。

登城口入口は上記の場所で、下の道路沿いに赤い鳥居が建てられており、下の道路を通って行けば自然に目に入ってくる。これが神社の参道入口である。

ただし駐車場はない。下の道路沿いの路肩にスペースがあるのだが、停めて置いてよいものかどうか分からない。

地形図を見ると、北側の山麓から神社のすぐ下まで車道が通じているようである。車で上がれる車道もありそうである。

最初、この道を通って城内まで車でアクセスしようと考えていたのだが、実際には普通の車で登れるような道ではなかった。軽の四駆でないとこの道からアクセスすることはできないであろう。だから車で登って行くのは不可能と考えておいた方がよい。

登城道を登って行くと稲荷神社の所に出る。そこから1郭に向かって段々の郭が形成されている。

1郭からは西側と東側に降りていく道も付けられていた。

北側下には堀切があり、尾根続きを分断している。

東側の通路を降りていくと、そちら側には段々の郭が連続しており、その下の東西に長い郭と接続している。

また、これらの尾根の谷戸内部には居館部の跡と思われる平坦な郭がある。

急峻な地形に築かれているために、久美浜城は堅固な城郭だったと思われるが、あまり技巧的な要素を感じることはできない城となっている。

天文7年の『丹後国御檀家帳』によると、久美浜城は国人領主伊賀氏の城であった。伊賀氏は他にも白川城、三分城も支配していたという記録が残っている。

その後、永禄から天正頃の『一色家諸将地侍居城図』では、城主を一色宮内少輔・清水治右衛門としているので、この間に城主が変わっている可能性がある。

しかし、松倉周防守が居城していたという説もあり、久美浜城の別名は松倉城と呼ばれている。実際、1郭の城址碑には『松倉城址』と刻まれている。

天正10年(1582)、細川藤孝が丹後を平定すると、久美浜城主は追放され、代わって細川氏の重臣、松井康行が2万石で入城してきた。

関ケ原の役後、細川氏が豊前に転封となると、松井氏も豊前に同行し、杵築城主となった。

その後、久美浜城は廃城となっていったのであろう。

山麓の久美浜小学校は久美浜陣屋の跡である。

元禄10年に代官陣屋は設置されたのだが、当時は大津・京都にあって丹後代官所を兼ねていたという。

享保20年、海上弥兵衛の時に湊宮船見番所を改めて、この地に陣屋を移設した。

以後は、丹後・但馬・丹波・播磨・美作の天領を管理する施設としてこの地で権勢を誇った。

明治維新によって陣屋は廃され、その後は久美浜県庁となった。23万石の領地を管理していたという。

明治2年に生野県を分離して、さらに明治4年豊岡県に統合されることによって廃止された。

現在も小学校の手前には堀として使用された川が流れており、陣屋橋と呼ばれる橋が架けられている。殿町といった地名も残されている。

小学校の手前には案内板も設置されている。

陣屋の玄関として使用されていた建物が、近くの神谷神社の脇に移築されて、現存している。

|

|

| 県道沿いにある参道入口。 |

久美浜小学校は久美浜陣屋跡。 |

|

|

| 小学校の奥にある参道入口。 |

参道。 |

|

|

| 久美浜湾。 |

稲荷神社。 |

|

|

| 5郭。 |

4郭。 |

|

|

| 3郭。 |

2郭。 |

|

|

| 1郭の城址碑。松倉城跡とある。 |

1郭。 |

|

|

| 西の登城道。 |

堀切。 |

|

|

| 東の登城道。 |

東側の郭群。 |

|

|

| 東側の郭群。 |

東側の郭群。林道で削られている。 |

|

|

| 林道。 |

居館跡へ。 |

|

|

| 居館跡。 |

久美浜陣屋の堀と陣屋橋。 |

|

|

| 堀。 |

堀。 |

|

|

| 移築された陣屋の玄関棟。 |

玄関棟。 |

|

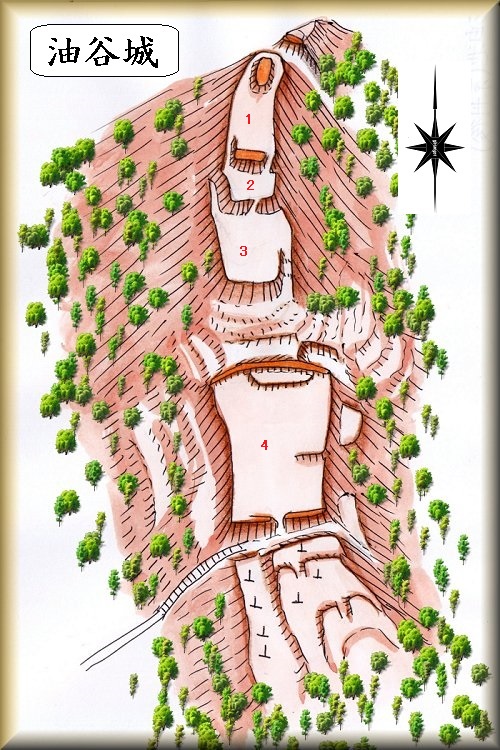

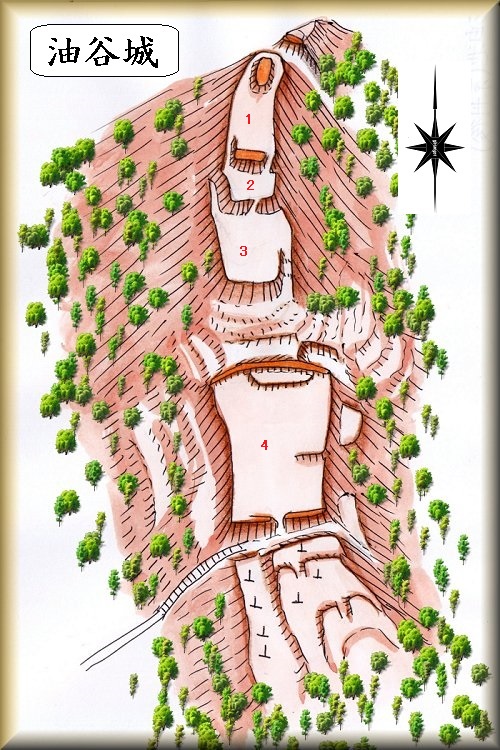

油池(ゆいけ)城(京丹後市久美浜町油池)

*鳥瞰図の作成に際しては『図解 近畿の城郭』の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『図解 近畿の城郭』の図を参考にした。

油池城の登城口の場所。

油池城は油池集落の東側にそびえている比高40mほどの山稜先端部に築かれている。

城址の南側には墓地が造成されており尾根上まで道が付けられているので、これに従って登って行く。

山麓付近は道路幅が広くなっているので車は脇に寄せて停めて置くことが可能である。

尾根部分まで登って行ったところが堀切となっており、4郭の虎口と土塁が見えている。

入ったところが4郭であり、ここが城内最大の郭となっている。

4郭の北側にも土塁があり、その先に堀切が掘られている。東側は竪堀状に削られている。

そこから斜面を登って行ったところが3郭である。

さらに登って行ったところが2郭、そして最高所の1郭へと続いている。

1郭の先端部には土壇がある。櫓台と呼べるほどのものではないが物見にでも使用していたのであろうか。

その先の先端下には堀切を構築している。

油池城はそれほど技巧的な城ではないが、比高もそれほどではないので、すぐに探索できるお気軽な城郭である。

油池城の城主等、歴史については未詳である。

|

|

| 登城道入口。 |

4郭の堀。 |

|

|

| 4郭の土塁。 |

4郭。 |

|

|

| 4郭背後の堀と土塁。 |

3郭へ。 |

|

|

| 3郭。 |

2郭。 |

|

|

| 1郭へ。 |

1郭。 |

|

|

| 先端の堀切。 |

1郭の土壇。 |

|

|

| 4郭の堀切。 |

登城道。 |

|

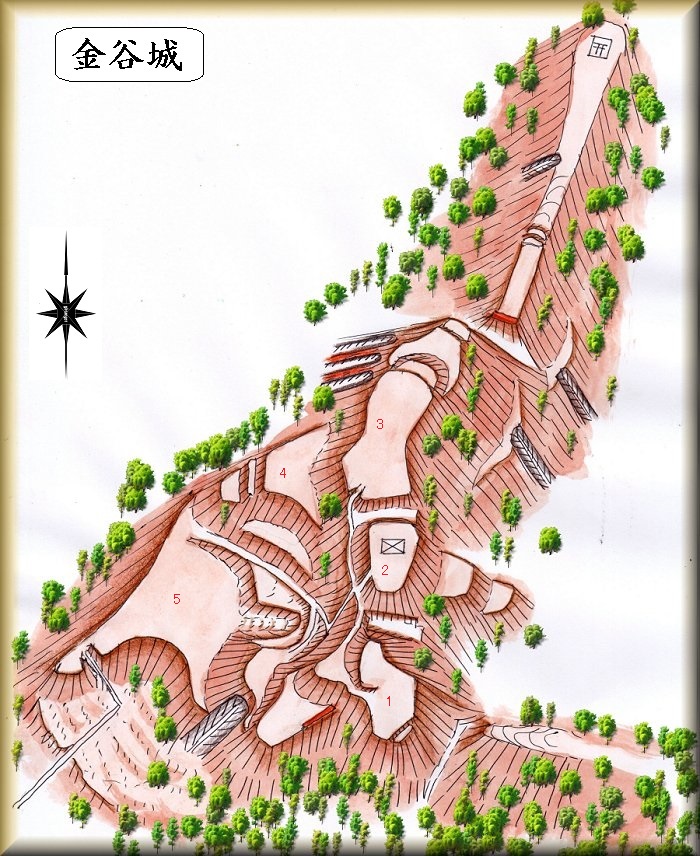

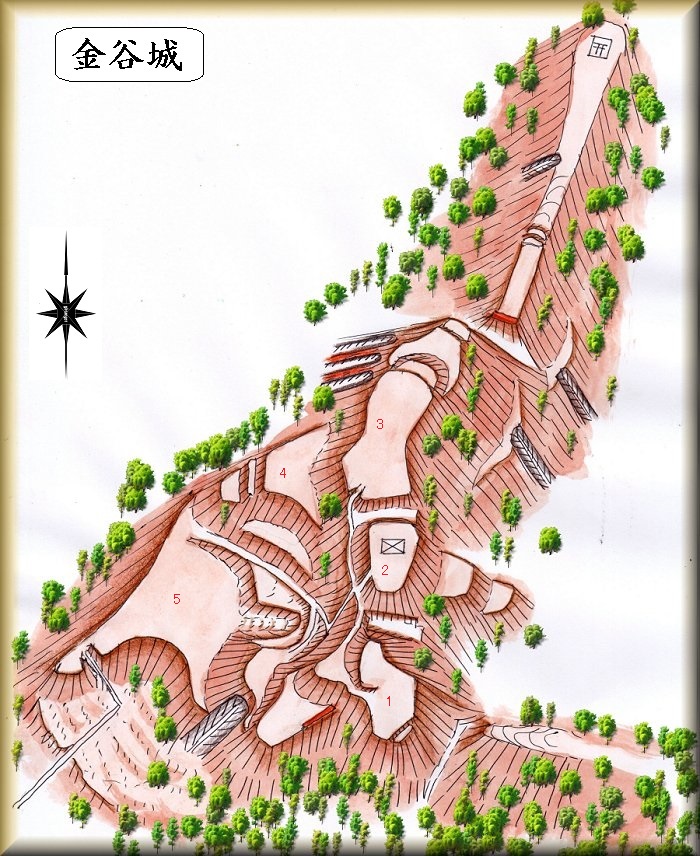

金谷城(京丹後市久美浜町畑)

*鳥瞰図の作成に際しては京都府教育委員会のページの図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては京都府教育委員会のページの図を参考にした。

金谷城への入口の場所。 金谷城の場所。

金谷城は九美浜町畑の集落の東側にそびえる比高50mほどの山稜に築かれている。

入口は上記の場所であるが、山に入る手前の辺りに道路の余白があるので、車はその辺りに停めさせていただいた。

そこから民家の脇を抜けて入って行くと、谷戸部の入口に差し掛かり、そこに獣除けの柵の開口部があった。鳥瞰図の左下の辺りである。

それを開けて内部に入って行く。そこから左手の上に登って行くと、切通しの虎口を通って5郭に入って行くことになる。

5郭からは上方に登って行く道が付けられており、それを進んで行くと正面に鋭い城塁が立ちはだかって見えている。きわめて城郭的な風景であり心が躍る。切岸は鋭く直登は不可能である。

この先の最高所が1郭。通路が付けられているので登ることができるが、これがなければ到底登攀はできない切岸によって守られている。

1郭の東側は大堀切となっている。また北側の2郭との間も深い堀となっている。

堀を隔てて北側に2郭がある。2郭には神社の拝殿跡のような小屋が残されていた。

そこから堀切を隔てて3郭がある。

3郭から小郭の段があり、その先に深い堀切がある。とても降りて行けないような堀切である。

金谷城は久美浜地区では最大の城郭で、城塁の鋭さは圧巻である。

拠点的城郭として重視されていた城だったと見るべき城郭である。

この城から降りた時に地元の人がいらっしゃったので、金谷城に行ってきたことを話すと、

「そうかい、今でも行けたかい」と言われた。

最近では行く人も少なくなっているようで、道はなくなっていると思われていたようだ。実際には城内にはヤブもなく、道もしっかりとしており、とても歩きやすかった。

「かなり規模が大きくて見ごたえのある城ですね」と言った所、

「そうだよ、規模がでかいんだよ」と言われた。

地元でも大規模な城郭として認識されているようである。

『丹後田数帳』によると城主は伊勢肥前守であったが、暦応年間に野村氏に代わったと伝えられる(「天龍寺大雲寺記録」)。

天文7年(1538)の『丹後国御檀家帳』には金谷の城主は野村殿とあり、戦国期にも野村氏が城主であったことが確認できる。

『御料所旧記』には野村監物の名前が確認できるという。この人物が城主だったのであろう。

|

|

| 西側から。 |

このお宅の脇から入って行き、獣除けの柵を開けて進む。 |

|

|

| 5郭の虎口。 |

5郭。 |

|

|

| 1郭の城塁が見えてきた。 |

1郭の下の郭へ。 |

|

|

| 1郭城塁。 |

腰曲輪。 |

|

|

| 1郭虎口。 |

1郭と土塁。 |

|

|

| 背後の大堀切。 |

2郭との間の堀切。 |

|

|

| 2郭へ。 |

土橋。 |

|

|

| 堀切。 |

堀切。 |

|

|

| 2郭の配電跡? |

3郭との間の堀切。 |

|

|

| 3郭。 |

その下の郭。 |

|

|

| その先の大堀切。 |

大堀切。 |

|

|

| 1郭城塁。 |

5郭に接続する大きな竪堀状地形。 |

|

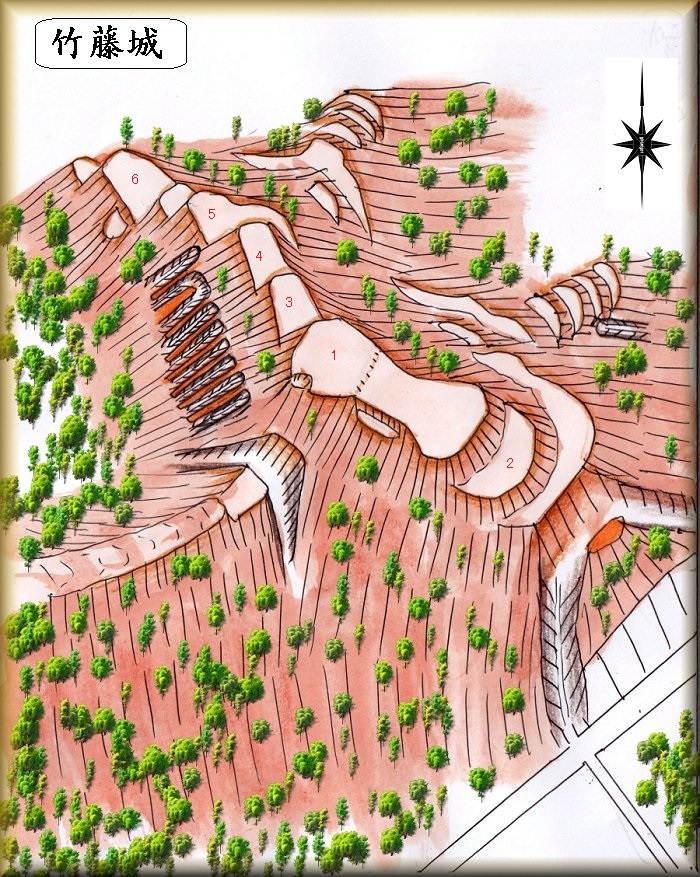

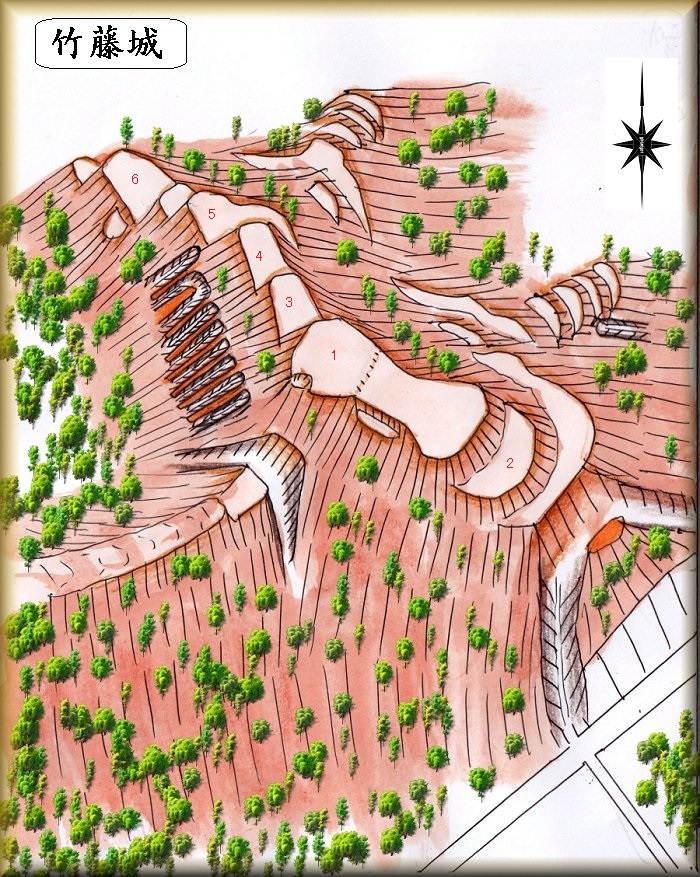

竹藤城(京丹後市久美浜町長野)

*鳥瞰図の作成に際しては『図解 近畿の城郭』の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『図解 近畿の城郭』の図を参考にした。

竹藤城の場所。

竹藤城は、九美浜町竹藤の集落の奥にそびえている比高40mほどの山稜に築かれている。

駐車場などはないので、車はどこか路肩の余白を探して停めさせていただくしかない。

城の南東側が道路によって切通し状態になっており、その脇まで竪堀が落ちている。

通常の登城道はないので、その辺りから直登してみた。

ところが急斜面のうえに掴まる箇所もあまりないといった状態で、かなり危険なルートであった。よほど注意して登る必要がある。

この城に登るには北東側の尾根下辺りから登った方が安全かもしれない。

ただし、いずれにしても登るのがけっこう大変なのは間違いないところである。

最高所が1郭で、西側の尾根続きには堀切を置いて分断を図っている。

また北西側にかけてはかなり多数の郭が段階状に造成されている。

これらの郭の西側下には畝状竪堀が構築されている。

この城の畝状竪堀はかなりしっかりとしたもので、遠目にもしっかり視認できるものであった。

登ってきたルートが危険だったので、帰りは北側の腰曲輪を通りながら降りて行った。

ところが降りて行った先には川が流れており、渡ることができない。結局、回り込んで北東側の山麓を目指していくことになってしまったのであった。

竹藤城は現在でも登攀困難な要害の城である。訪れる際には注意して登り降りした方がよい。

『丹波国惣田数帳』によると、竹藤城の城主は竹藤氏であった。

15世紀中ごろには、為延・吉岡・竹藤の3カ所を竹藤右京進が支配していたとされる。

『一色家諸将地侍居城図』(永禄から天正頃の成立)によると、竹藤城はもとは武藤右京進の城であったが、今は野村和泉守の城となっているとあり、武藤氏から野村氏に城主が移り変わったことが分かる。

右京進という名称から、武藤右京進と竹藤右京進とは同一人物のことであると考えられる。

武藤右京進が竹藤城主となって竹藤右京進と呼ばれていたのであろう。

野村氏は金谷城の城主であり、後に金谷城主に城を奪われたといったいきさつがあったのであろうか。

|

|

| 道路脇の竪堀からよじ登った。 |

竪堀と城塁。 |

|

|

| 西側の堀切。 |

畝状竪堀。 |

|

|

| 畝状竪堀。 |

堀切。 |

|

|

| 西側の尾根。 |

堀切。 |

|

|

| 1郭。 |

腰曲輪。 |

|

|

| 2郭へ。 |

3郭。 |

|

|

| 畝状竪堀。 |

畝状竪堀。 |

|

|

| 4郭。 |

畝状竪堀。 |

|

|

| 6郭。 |

5郭。 |

|

|

| 1郭下の腰曲輪。 |

|

|

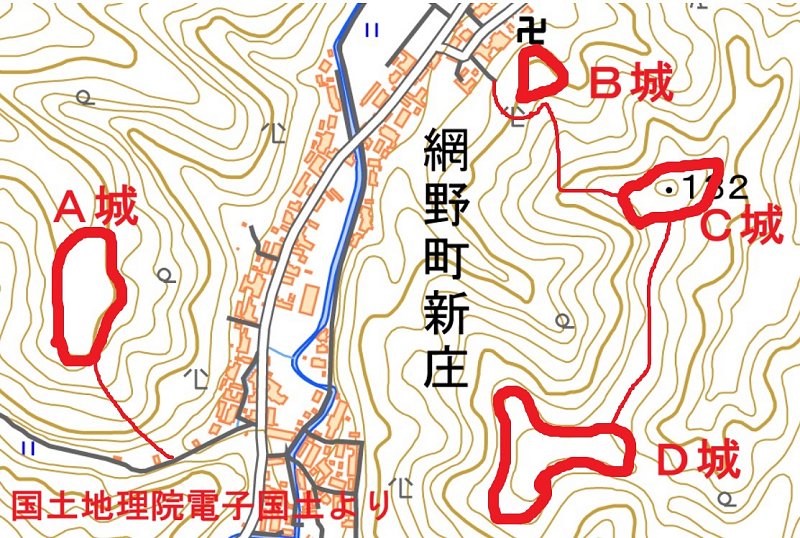

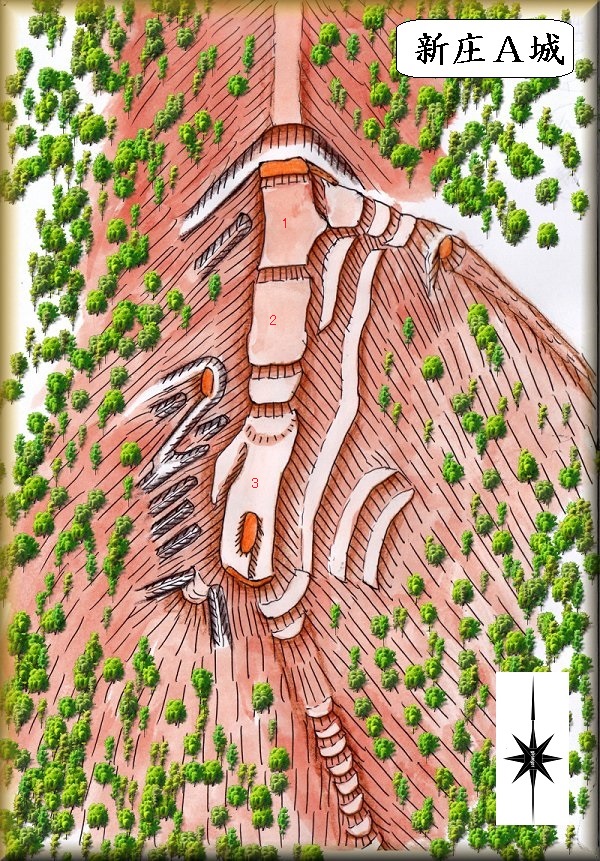

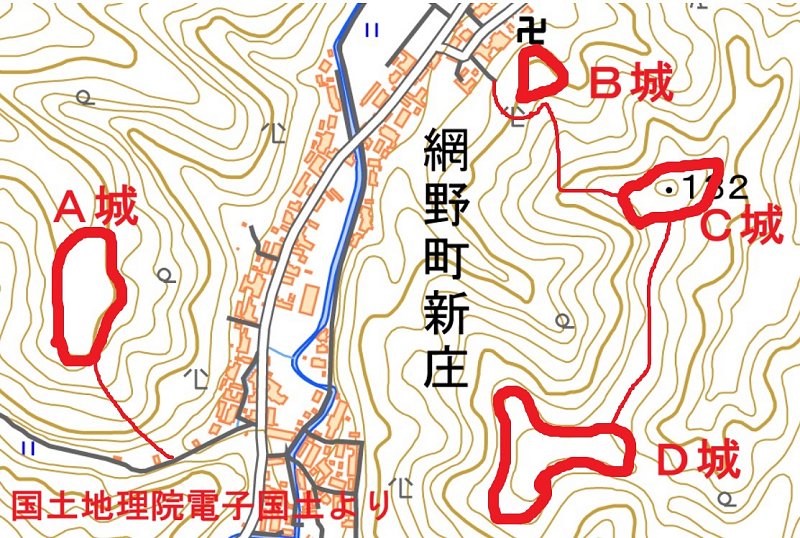

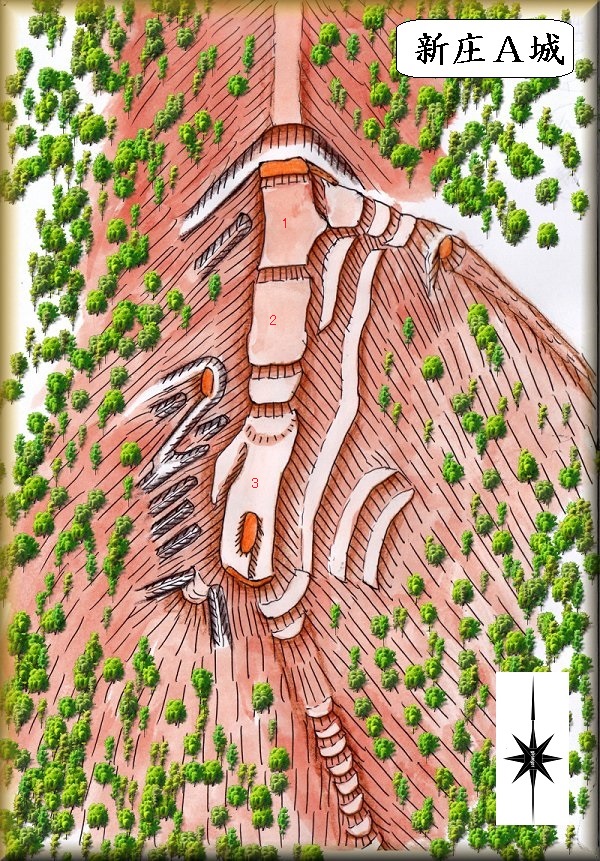

新庄A城(京丹後市網野町新庄)

*鳥瞰図の作成に際しては『図解 近畿の城郭』の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『図解 近畿の城郭』の図を参考にした。

新城A城の入口の場所。

新庄地区には多くの城が築かれて城館群を形成しているが、その中でも中心的な城郭だった可能性があるのが新庄A城もしくはD城である。

ただ、A城の山麓で地元の方にA城について伺ったところ、A城のことはご存じではなく

「城はあっちの山だ」と教えていただいた。それはE城のある方向だった。

A城のある山に城があることすらご存じではなかった。

地元ではE城こそが本城であったと認識されているのかもしれない。

登城口の近くに、古い学校の跡のようなものがあり、その隣に空き地があったので、車はそこに停めさせていただいた。

そこから山の方に近づいて行くと、獣除けの柵の開口部が見えてきた。ここから柵を開けて中に入る。

内部は谷戸部になっている。道はないので左右どちらかの尾根に取り付いて登って行くしかない。

右手の尾根を登って行けば、1郭東側下の堀切の所に到達する。

左側の尾根を登って行くと、段々のテラス状の郭を経由して、3郭の南端部下に到達する。どちらから登っても城内に入って行ける。

A城は南北に細長い尾根を加工したもので、4段ほどの郭を段階状に造成している。

東側の側面部には腰曲輪が造成されており、西側の斜面には畝状竪堀が造成されている。

3郭の先端部の土壇の用途は不明である。

油池城の1郭先端部にも同様のものがあったが、やはり物見台のようなものだったのであろうか。

新庄城塞群の城主等、歴史については未詳である。

|

|

| 青原寺下の駐車スペースからA城を遠望。 |

獣除け柵の入口。これを開けて入って行った。 |

|

|

| 堀切。 |

堀切。 |

|

|

| 竪堀。 |

1郭城塁。 |

|

|

| 腰曲輪。 |

1郭内部。 |

|

|

| 堀切。 |

堀切。 |

|

|

| 畝状竪堀。 |

畝状竪堀。 |

|

|

| 3郭土壇。 |

畝状竪堀。 |

|

|

| 畝状竪堀。 |

土壇。 |

|

|

| 3郭。 |

腰曲輪。 |

|

|

| 腰曲輪。 |

堀切。 |

|

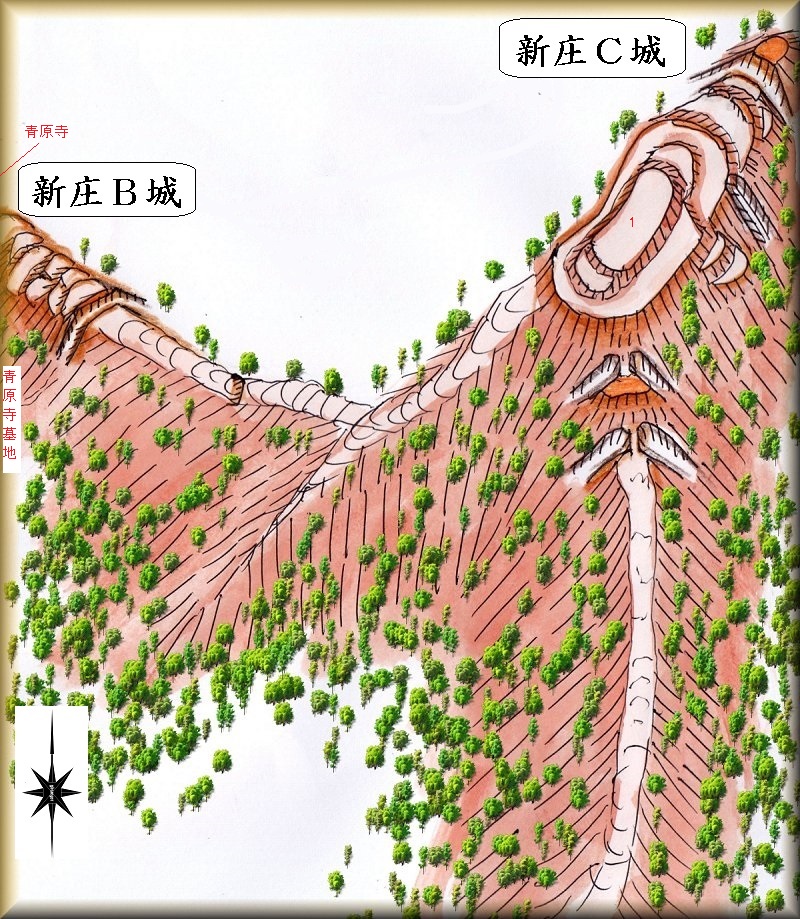

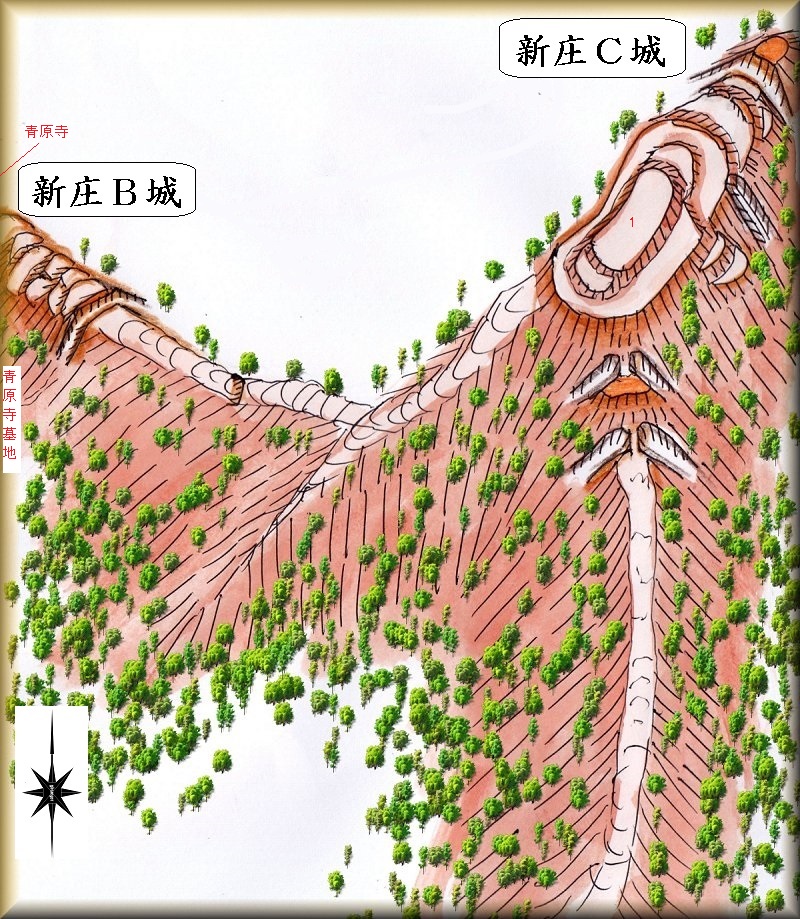

新庄B・C城(京丹後市網野町新庄)

*鳥瞰図の作成に際しては『図解 近畿の城郭』の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『図解 近畿の城郭』の図を参考にした。

新城B城の場所。 新城C城の場所。

新庄B、C、D城は一連の尾根続きにあるので、一筆書きで3つの城を回ることが可能である。

一番山麓に近いのがB城で、青原寺のすぐ上20mほどの所にある。

青原寺から階段を降って下の道路に降りていくと、車を停められるスペースがある。

それがおそらく青原寺の駐車場なのかと思って、車はそこに停めさせていただいた。

そこから青原寺の墓地への道を登って行く。

一番上の墓地から山稜内に登って行くとすぐに堀切が見えてきた。これがB城の堀切である。

B城はそこから山麓にかけて段々の郭を造成した簡素なものである。

そこから尾根筋を登って行く。C城はB城から比高80mほど登って行った所にある。

尾根をひたすら登って行った所、C城の1郭の下の帯曲輪の所に出た。

その上が1郭の城塁であるが、それほど高いものではなく、堅固な印象は受けない。

北側が厳重になっており、2段の腰曲輪の先に堀切を配置している。

しかし、全体として城塁が低く堅固さに欠けることから、あくまでも経由地として築かれた簡素な城郭だったのだと思われる。

C城の南側には2段の堀切が構築されている。

その先がD城へと接続する尾根になっていて、200mほど進んで行くとD城に到達することができる。

B城、C城の城主等、歴史については未詳である。

|

|

| 青原寺の墓地から登る。 |

A城方向を遠望。 |

|

|

| B城の堀切。 |

土塁と郭。郭の方が低いので土塁は高く盛られている。 |

|

|

| 郭。 |

郭。 |

|

|

| 堀切。 |

堀切。 |

|

|

| 堀切。 |

|

|

|

|

| 尾根伝いにC城に登って行く。尾根の途中にあった切岸。 |

C城へ。 |

|

|

| 1郭城塁。 |

1郭内部。 |

|

|

| 腰曲輪。 |

横堀。 |

|

|

| 城塁。 |

堀切。 |

|

|

| 堀切。 |

腰曲輪。 |

|

|

| 南側の二段堀切。 |

二段堀切。 |

|

|

| 二段堀切。 |

二段堀切。 |

|

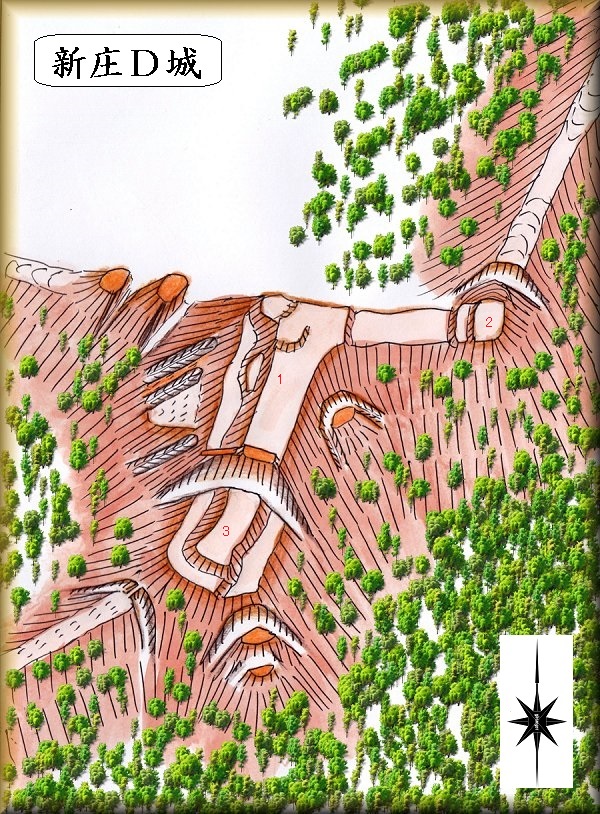

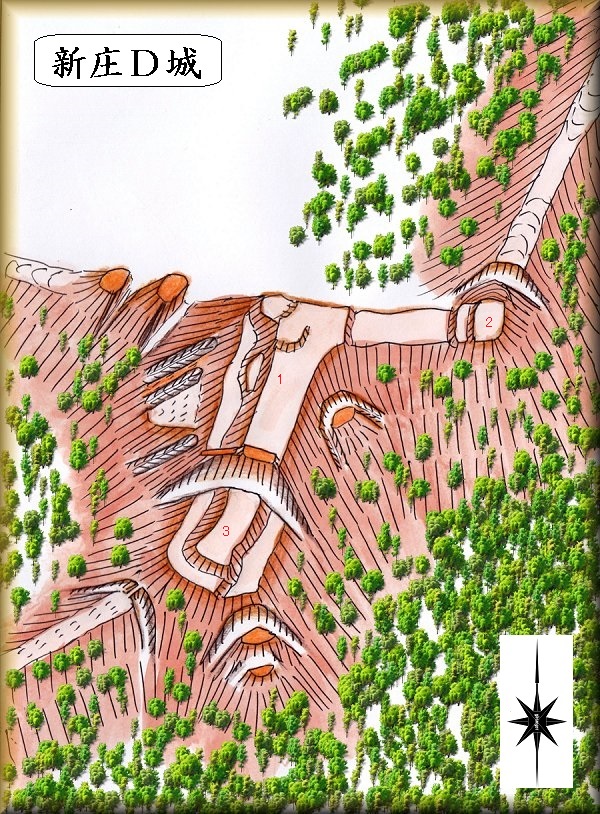

新庄D城(京丹後市網野町新庄)

*鳥瞰図の作成に際しては『図解 近畿の城郭』の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『図解 近畿の城郭』の図を参考にした。

新城D城の場所。

C城の南側には2段の堀切があり、下の尾根と接続している。

そこから尾根続きに南側に進んで行く。

この尾根を200mほど進んで行った所にD城がある。

尾根はわりと平坦で、緩やかなアップダウンを繰り返しながら南側に進んで行く。

やがて堀切があり、正面に城塁が立ちはだかっているのが見えてくる。

ここから先がD城となる。

登ったところが2郭であり、そこから西側に尾根が延びている。自然の尾根といった感じである。

その先で尾根は南側にまがっていて、平坦な地形になっている。この辺りが1郭である。

1郭の南側には堀切を隔てて3郭がある。

3郭の南側の尾根と南西側の尾根との間にはいずれも堀切を入れて分断を図っている。

1郭の東側にも小規模な堀切がある。

1郭の西側には帯曲輪が造成され、その先にも二重堀切が形成されている。

またこちら側の斜面には3本の竪堀が構築されている。

D城は郭内部の面積がそこそこあり、各方向を堀切などでしっかりと区画している。

こうした加工度の高さから、B,C城に比べるとD城の方が重要な城郭であったと考えられる。

B城とC城とは、D城の前面の楯として築かれた支城だったと見るのがよさそうである。

D城の城主等、歴史についても未詳である。

|

|

| 2段堀切の先の尾根を南側に進んでD城を目指す。 |

D城の2郭城塁と堀切が見えてきた。 |

|

|

| 堀切。 |

2郭。 |

|

|

| 堀切。 |

堀切。 |

|

|

| 1郭へ。 |

1郭。 |

|

|

| 堀切。 |

堀切。 |

|

|

| 堀切。 |

3郭。 |

|

|

| 堀切。 |

堀切。 |

|

|

| 堀切。 |

堀切。 |

|

|

| 1郭腰曲輪。 |

その下の二重堀切。 |

|

|

| 二重堀切。 |

|

|

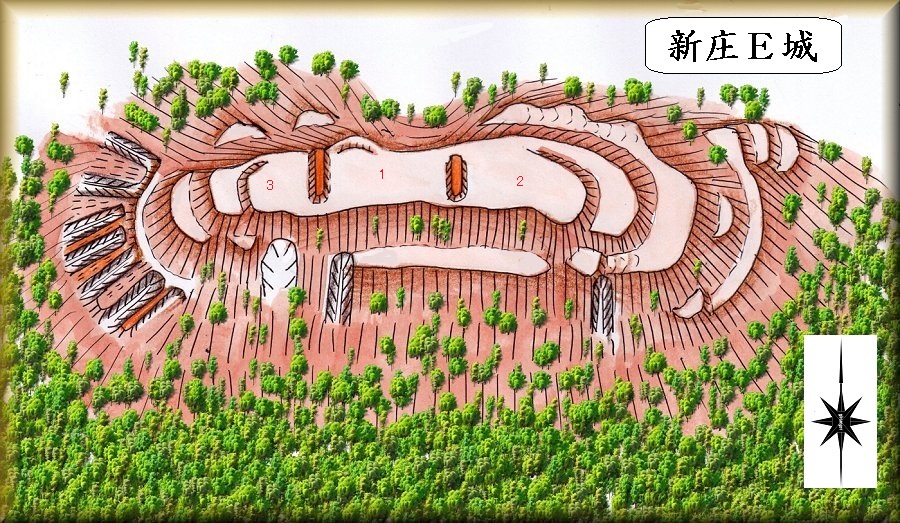

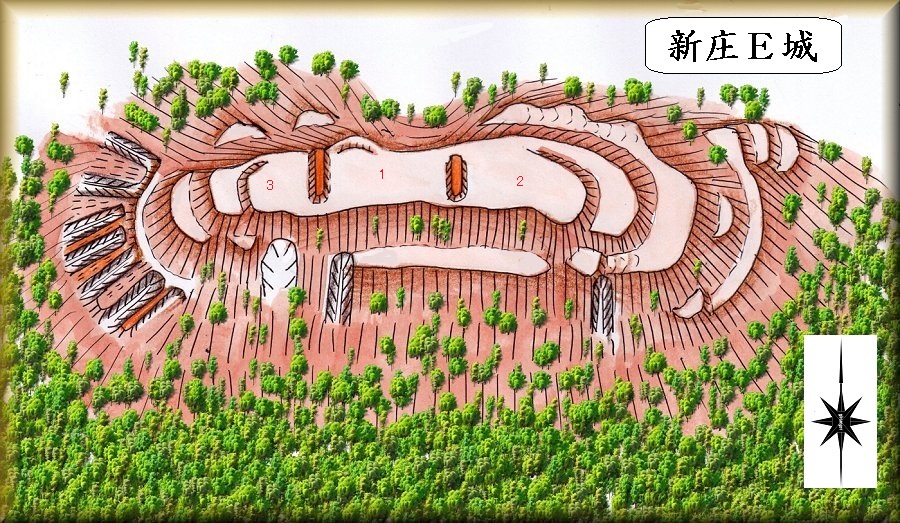

新庄E城(京丹後市網野町新庄)

*鳥瞰図の作成に際しては『図解 近畿の城郭』の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『図解 近畿の城郭』の図を参考にした。

新庄E城の場所。

E城は、A城の南1kmほどのところにある。比高200mほどの山稜に築かれている。

新庄城郭群の中でもひときわ高く、山奥に分け入ったところに築かれている。

こちらの城は登城口が分からず、今回は登っていない。

鳥瞰図は上記の書の図に基づいて描いてみたものである。

現地で会った方のお話では「城と言えばこの山だ」といった反応だったので、新庄城郭群の中でも、地元では一番城として認識されている遺跡なのかもしれない。

実際に訪れていないので革新的なことは言えないのだが、A城やD城よりも規模が小さそうなこと(地形図から比較した印象である)、山奥に入り込みすぎていて集落から隔絶していること、などと考えてみると、E城がこの城郭群の中の中心的な城郭だったとは思われないのである。

E城は、城館群の中では、最後の避難場所とでもいうべき詰の城だったのではないだろうか。

やはり中心的な城郭はA城かD城だったのではないかと思う。

明徳2年(1391)の明徳の乱において、敗れた山名氏清は戦死、山名満幸は領国の丹後に逃げ帰って、細陰城に籠城したと「明徳紀」にある。

通説では、この細陰城というのが新庄E城のことだとされている・。

しかし、明確な確証があるというわけでもないらしい。

*鳥瞰図の作成に際しては『図解 近畿の城郭』の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『図解 近畿の城郭』の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『図解 近畿の城郭』の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『図解 近畿の城郭』の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『図解 近畿の城郭』の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『図解 近畿の城郭』の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『図解 近畿の城郭』の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『図解 近畿の城郭』の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『図解 近畿の城郭』の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『図解 近畿の城郭』の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『図解 近畿の城郭』の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『図解 近畿の城郭』の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては京都府教育委員会のページの図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては京都府教育委員会のページの図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『図解 近畿の城郭』の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『図解 近畿の城郭』の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『図解 近畿の城郭』の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『図解 近畿の城郭』の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『図解 近畿の城郭』の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『図解 近畿の城郭』の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『図解 近畿の城郭』の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『図解 近畿の城郭』の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『図解 近畿の城郭』の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『図解 近畿の城郭』の図を参考にした。