京都府京丹後市

*参考資料 『図解 近畿の城郭』Ⅰ~Ⅴ(戎光祥出版) 『日本城郭大系』

*参考サイト 城郭放浪記

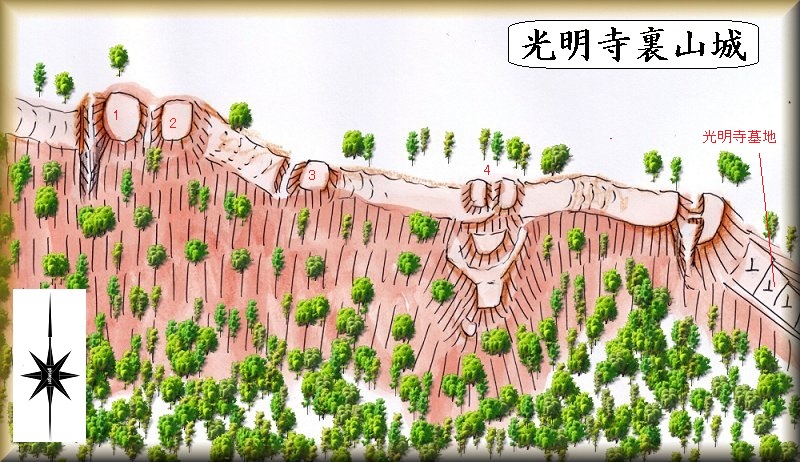

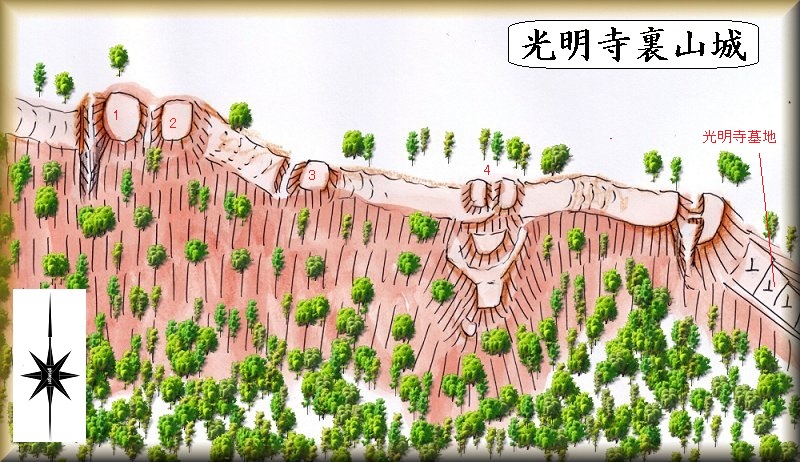

光明寺裏山城(京丹後市大宮町奥大野)

*鳥瞰図の作成に際しては『図解 近畿の城郭』の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『図解 近畿の城郭』の図を参考にした。

光明寺裏山城の入口の場所。

光明寺裏山城はその名の通り光明寺の裏山にあるので、光明寺を目指していくことになる。

車は光明寺の駐車場に停めさせていただいた。

城址は寺院の背後の比高50mほどの所にある。

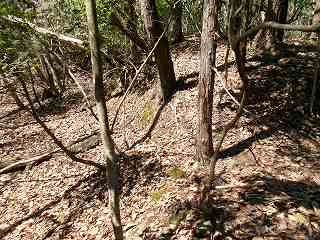

光明寺の上には墓地が造成されており、この墓地の一番奥まで行くと、城塁が見えてくる。この上が城址で、登ってすぐの所に堀切がある。

その先の尾根を登って行くと、途中にピーク部や浅い堀切などが見えてくるが、全体的に見て加工度の低い城である。自然地形のままの箇所が多く残されている。

途中の尾根部分も特に加工は施されていないようで、やはり自然の尾根そのままのように思われる。これでは建造物を建てるのも難しそうだ。

奥の堀切のあるところまでが城域だったと思われる。その部分が城内で最高所に当たっているので、そこを1郭としてみた。

これだけの簡素な城である。堀切などの規模も小さく、削平もろくにされていない。いかにも急造された陣城といった印象の城である。

というか、伝承もなく、もともと城として知られておらず、近年になって発見されたので、このような城の名称になったものなのであろう。

光明寺裏山城の城主等、歴史については未詳である。

|

|

| 光明寺上の墓地を進んで行く。 |

墓地の一番奥に城塁が見えている。 |

|

|

| 堀。 |

内部。 |

|

|

| 4郭。 |

城塁。 |

|

|

| 1郭。 |

奥の堀切。 |

|

|

| 堀切。 |

郭。 |

|

|

| 先端の堀切と土橋。 |

竪堀。 |

|

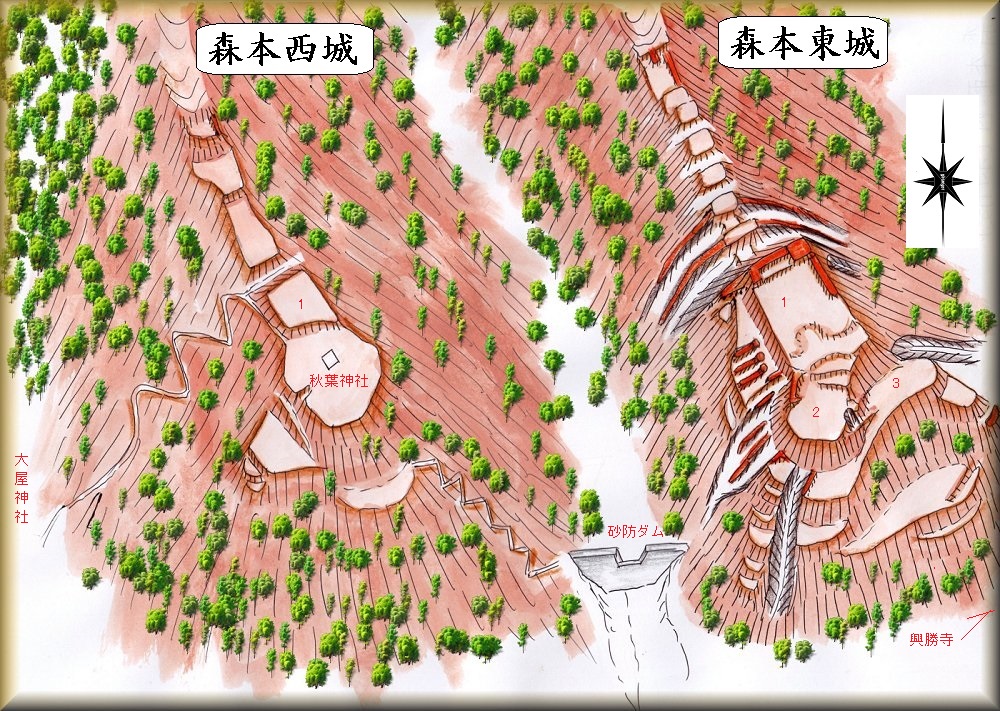

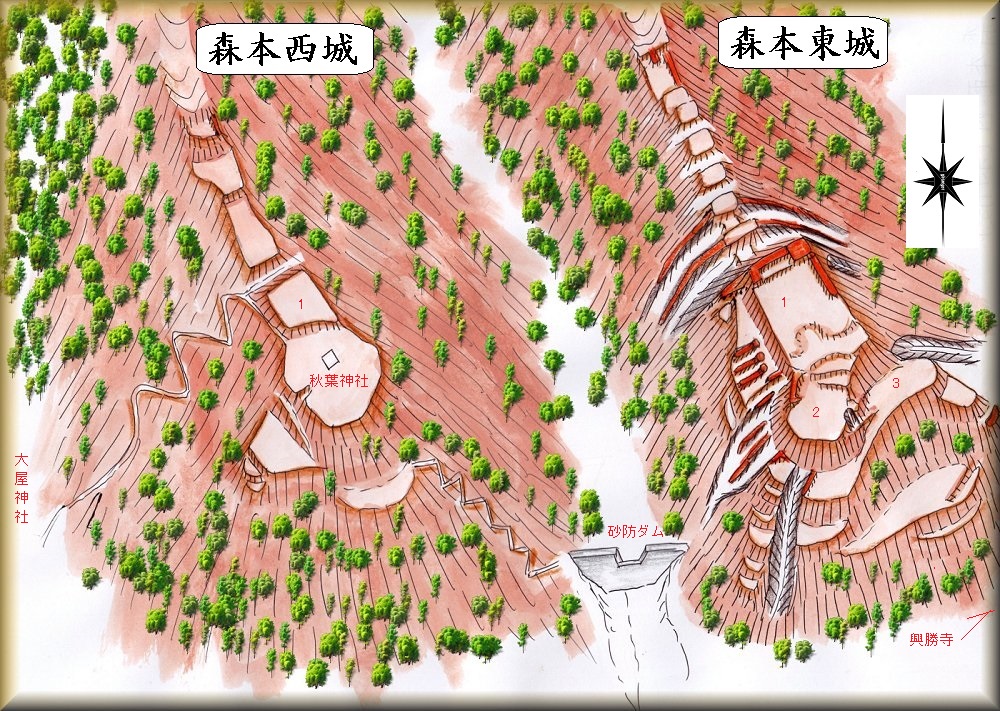

森本東城・西城(京丹後市大宮町森本)

*鳥瞰図の作成に際しては『図解 近畿の城郭』の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『図解 近畿の城郭』の図を参考にした。

森本東城の場所。

森本西城砂防ダム側の入口。 大屋神社からの入口。

森本地区には東城と西城の2つが並立するように築かれている。近接地にあることから本城、支城といった関係に当たると思われるが、東城の方がどう見ても先進的で加工度の高い城である。こちらの方が本城であろう。

いずれも城の比高は50mほどである。

まずは東城から登ってみる。登城口が分からなかったので、山麓にある興勝寺から取り付いてみることとする。

車は興勝寺の墓地駐車場に停めさせていただいた。

テキトーに直登していくと、やがて切岸が現れてくる。切岸や堀切を乗り越えていくと3郭の所まで到達したが、城塁が急峻でちょっと苦労した。他の所から登った方が楽だったかもしれない。

1郭の背後には土塁が盛られており、その先に二重堀切がある。さらに奥には小規模な三重堀切を形成するなど、尾根続きの部分は厳重に分断を図っている。

1郭の前面には2郭を配置している。実質的な馬出しであろう。

側面部には畝状竪堀を配置し、前面下には竪堀を下ろしている。

帰りはこの竪堀沿いに下まで降って行った。こちらも急峻な地形ではあったが、結論としては、こちらのルートからの方が通りやすい。登城する際にもこちら側から登った方が簡単に思われる。

降りたところに砂防ダムがあり、そこには車を停められそうなスペースもあった。ここまで車で入ってきて城に登るのが早そうである。

砂防ダムを挟んで西側の山稜が森本西城である。登れそうなところがないかどうか探してみたところ、赤い木組みをしてあるところから山道が付けられていた。

これを登って行ったら秋葉神社の下の所まで出た。

西城の最高所は1の部分で、その下の箇所に秋葉神社が祀られている。ただし、現在では訪れる人はほとんどいないようである。

1の背後には堀切が掘られている。

西城は、東城に比べるとかなり簡素な構造をしており、古いタイプの城のように感じられる。

秋葉神社の本来の参道は西側に通じているようである。ということで、こちらの道を降りて行った所、大屋神社の境内の脇の所に出た。ここから登るのが本来のルートということになるであろう。とはいえ、この参道も通る人はほとんどいないらしく、けっこう荒れてしまっている。

大屋神社は大きな神社なのに駐車スペースがまったくないので注意が必要である。

結論としては、中央の砂防ダムの所まで進んで車を置き、そこから東西の城へと、それぞれ登って行くのが一番分かりやすい登城ルートのように感じられる。

|

|

| 興勝寺から東城に登ってみる。 |

城塁。 |

|

|

| 堀切。 |

城塁。 |

|

|

| 城塁。 |

2郭城塁。 |

|

|

| 2郭。 |

1郭土塁。 |

|

|

| 堀切。 |

堀切。 |

|

|

| 堀切。 |

堀切。 |

|

|

| 堀切。 |

堀切。 |

|

|

| 堀切。 |

堀切。 |

|

|

| 堀切。 |

1郭。 |

|

|

| 南西側の郭群から降りて行った。 |

竪堀。 |

| 森本城の城主に関する記録は残されていないが、当地域の豪族であった成吉氏あるいは榎並氏に関連した城郭だった可能性が高いと考えられている。 |

|

|

東城の竪堀に沿って降りてきたら砂防ダムの所に出た。

このダムの所から登る方が楽なようである。ダムの手前に車も置ける。 |

砂防ダムの脇にある、西城への山道入口。赤い木の枠が目印となっている。 |

|

|

| 城塁。 |

郭。 |

|

|

| 城塁。 |

1郭の秋葉神社。 |

|

|

| 堀切。 |

秋葉神社。 |

|

|

| 堀切。 |

堀切。 |

|

|

| 堀切の奥の郭。 |

参道から見る城塁に降って降って行く。 |

|

|

| 大屋神社の脇に出てきた。この奥を進んで行くのが参道入口。 |

|

|

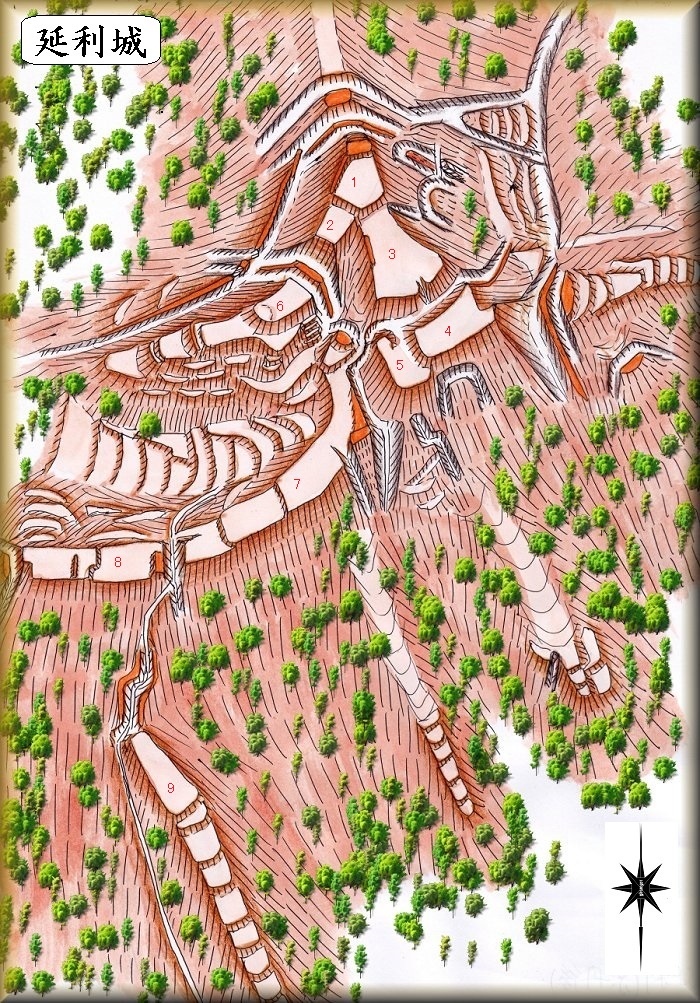

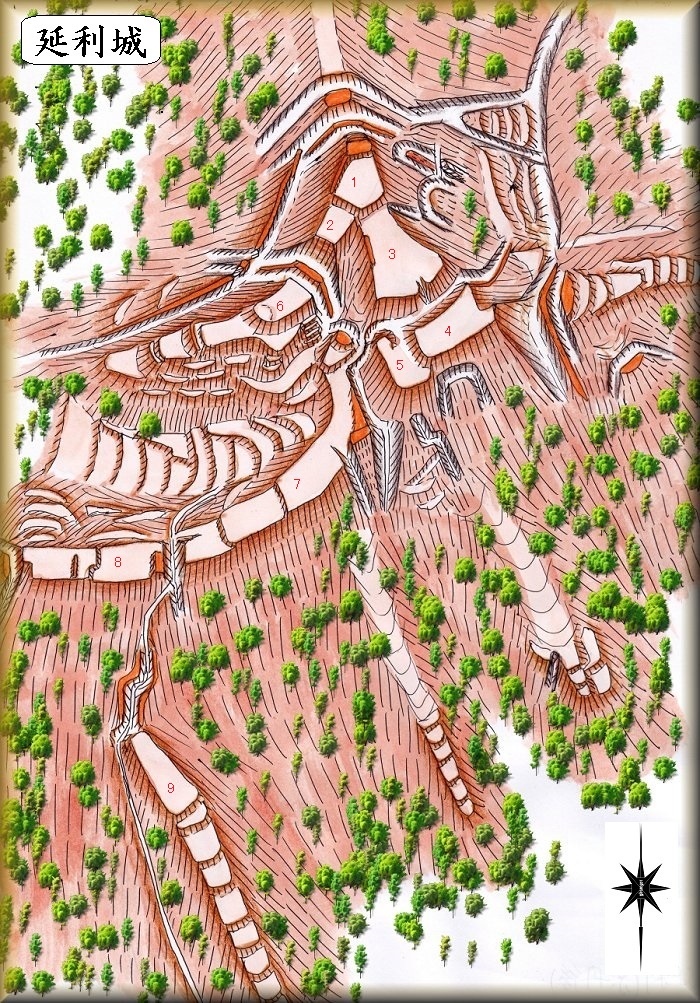

延利城(京丹後市大宮町延利)

*鳥瞰図の作成に際しては『図解 近畿の城郭』の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『図解 近畿の城郭』の図を参考にした。

延利城の登城道入口。

延利城は、延利の集落の南側にそびえている比高80mほどの山稜に築かれている。広大な山城である。

登城口は上記の場所から付けられている。入口に「無浄谷ビオトープ」の看板が立てられている場所で、獣除けの柵を開けて中に入って行く。

後は谷沿いに付けられている道をそのまま真っすぐ進んで行った所、9郭の先の切通しの所まで出た。ここまで来る尾根の途中の上には多数の段郭が構築されているようだが、それは帰りに確認してみることにする。

そこから山道を登って行くと堀切の所に到達する。この左側が8郭である。

また、右側に進んで行くと7郭となる。7郭は尾根上を削平したものだが、かなり広い。相当数の建造物を置くことも可能であるし、多数の人員を駐屯させることもできるであろう。

これを進んで行くと、正面にとてもよじ登れないような切岸の壁が迫ってきた。これが5郭の城塁。圧倒的な迫力である。手前には堀があり竪堀として下に落ちている。

5郭に登るためには南側に回り込んで上がって行くようになっている。狭隘なルートで防御しやすい構造である。

上がったところが4郭との間の堀底。そこから3郭の虎口に入って行けるようになっている。この辺りの登城ルートはよく考えられており、なかなか技巧的な印象を受ける。

3郭は広い郭で西側に土塁がある。そこから1段上がったところが最高所で1郭である。

1郭の北東下に2郭があり、その下は二重堀切で区画されている。その先が6郭群である。

1郭の背後は三重堀切で区画されている。

1郭から6郭にかけては側面部下に横堀を構築している。

1郭の西側側面部には竪堀がいくつも構築されているがこれがかなり複雑な形状を呈している。

延利城の主な構造はこんな感じであるが、かなり複雑で技巧的なものであることが分かるであろう。

そして城域が非常に広く、切岸も鋭さを維持している。これだけの城を守るためには何千という人員が必要となる。

これほどの城を地元豪族が築くことも維持することも不可能であると考えられる。

国守クラスの勢力がないと維持することのできない城である。

また、これだけしっかりと普請されていることからして一時的使用の陣城だったとは思われない。恒久的使用を意図した拠点城郭であるとみてよい。

いったい誰がこれだけの城を維持していたのであろうか。色々と考えてみたくなるところである。

『御料所日記』には城主を吉田吉助としているが、それ以上の詳しいことは不明である。

上記の通り、一国人領主が築き、維持できるような城ではないので、実際には一色氏などの命によって築かれ維持された城なのではないかと想像する。

吉田氏はその際に城番として管理を任されていた人物だったのかもしれない。

戦国時代の丹後国では、丹後守護一色氏と若狭守護武田氏との抗争が何度か繰り広げられている。

また、そうした混乱に伴って一色家臣団の中でも権力闘争が発生して、かなりきな臭い雰囲気になっていた。

そのような軍事的緊張感のさなか、このような大きな城が取り立てられる機会があったのではないかと想像する。

ではそれは具体的にいつのことなのかということが問題なのであるが、そこまでは史料を精査していないので、なんとも言えないところである。

|

|

| 無浄谷ビオトープの間を通って道が付けられている。 |

登城道。 |

|

|

| 切通し。 |

城塁。 |

|

|

| 堀切。 |

8郭へ。 |

|

|

| 8郭土塁。 |

堀切。 |

|

|

| 7郭。 |

堀切。 |

|

|

| 5郭の堀切。 |

5郭城塁。往時のままのような鋭さで、とても登れない。 |

|

|

| 5郭虎口。 |

3郭との間の堀。 |

|

|

| 堀。 |

3郭虎口。 |

|

|

| 堀。 |

3郭の祠。 |

|

|

| 堀切。 |

1郭虎口。 |

|

|

| 堀切。 |

堀切。 |

|

|

| 堀切。 |

虎口。 |

|

|

| 堀。 |

堀。 |

|

|

| 9郭。 |

その先の段郭群。 |

|

|

| 段郭群。 |

|

|

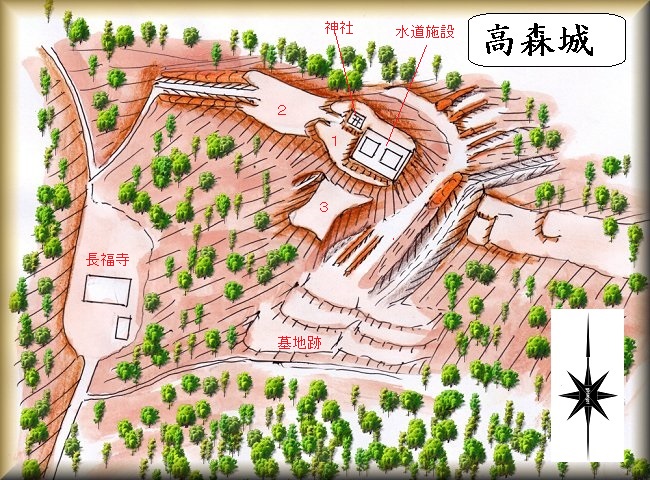

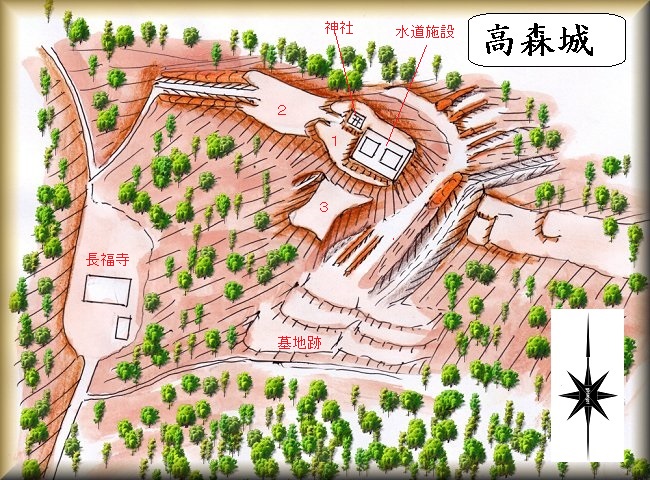

高森城(京丹後市大宮町延利)

*鳥瞰図の作成に際しては『図解 近畿の城郭』の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『図解 近畿の城郭』の図を参考にした。

高森城の入口。

長福寺の上の比高40mほどの山稜が高森城の跡である。

1郭には神社と水道施設が建てられており、西側の下から登城道が付けられているのだが、この入口付近には車を停めるスペースがなさそうである。

山麓近くにある長福寺には車を停めることができるので、長福寺に車を停めて、登って行くことにする。

長福寺から北側に進んで行けば本来の参道と合流するので、そのまま1郭に上がって行くことができる。

また、長福寺から南側に付けられている道を通っても、山稜内部に入って行くことができる。

その場合は、古い墓地跡と思われる段々の地形を経て1郭背後の堀切の所に出るようになっている。

どちらからでも城までアクセスできるので、好きな方を通って登って行けばよいと思う。

簡素な城であり、臨時的築城の匂いがプンプンと漂っている。

富田城の城主等、歴史については未詳である。

すぐ近くに延利城があることからして、延利城と何らかの関係があった可能性が高そうである。

|

|

| 長福寺。 |

墓地跡の平場群。 |

|

|

| 墓地跡の平場群。 |

堀切。 |

|

|

| 堀切。 |

1郭の神社。 |

|

|

| 1郭の水道施設。 |

|

|

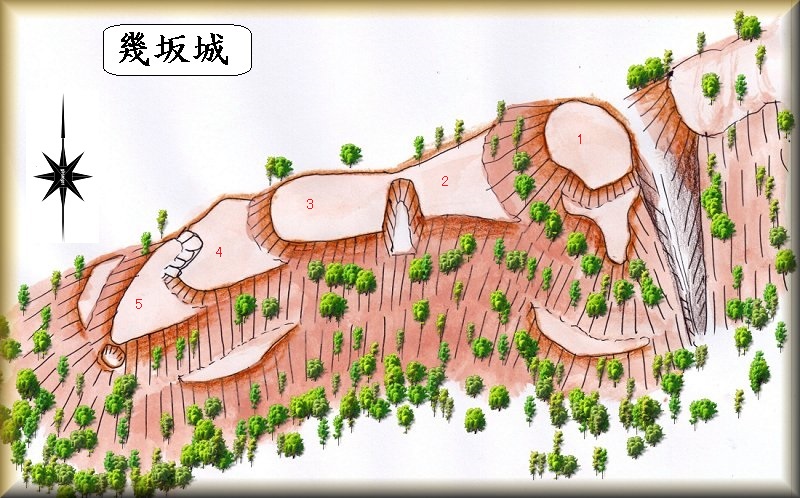

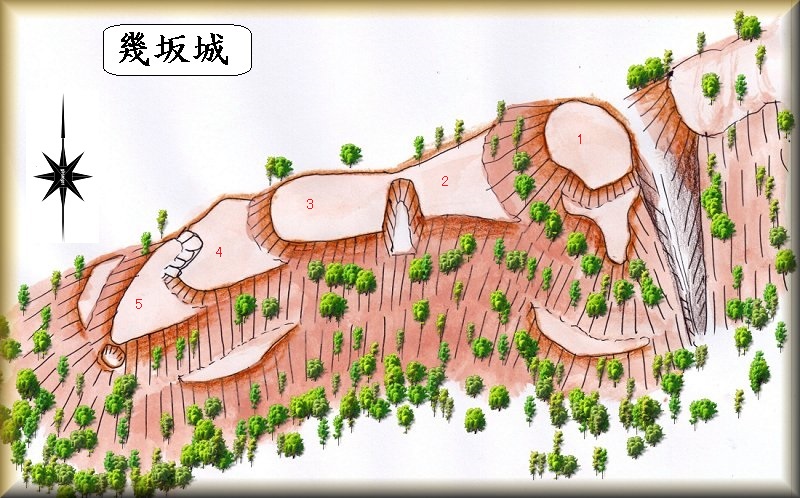

幾坂城(京丹後市大宮町周枳)

*鳥瞰図の作成に際しては『図解 近畿の城郭』の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『図解 近畿の城郭』の図を参考にした。

幾坂城の場所。

妙受寺の東400mほどのところにある山稜が幾坂城の跡である。

ということで、そこを目指していく。城内まで車道が付けられているが、入口が柵で封鎖されているので、山麓の路肩の広いところに車を停めて歩いて行くのがよい。

というわけで登って行ったのだが・・・その先に見えたのは一面の荒れ地であった。

見ると右手の奥に削られた山稜が見えている。

となると、城そのものはすでに削られて消滅してしまっているのではないだろうか。

だから、現在では遺構を見ることができなくなっている。

ただ、周囲に残る池が、かつての天然の水堀だったようで、それらしい雰囲気を現在にも残している。

右の鳥瞰図は上記の書に掲載されている測量図を基にして作成してみたものである。

測量図はおそらく遺跡破壊前に作成されたものなのではないだろうか。

幾坂城の城主等、歴史については未詳である。

|

|

| 城への入口。 |

城は削られてしまったようだ。 |

|

|

| 内部。 |

内部。 |

|

|

| 手前の池は天然の水堀。 |

|

|

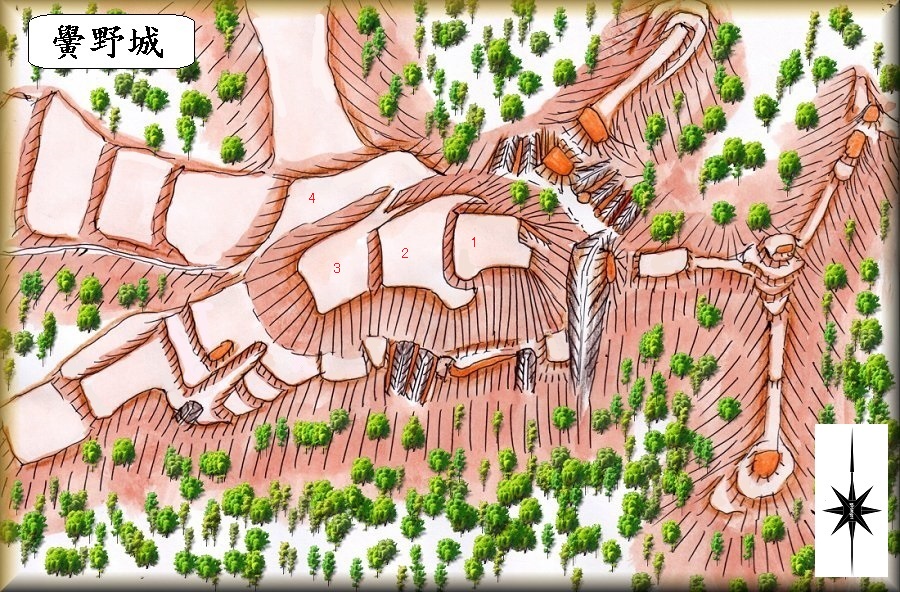

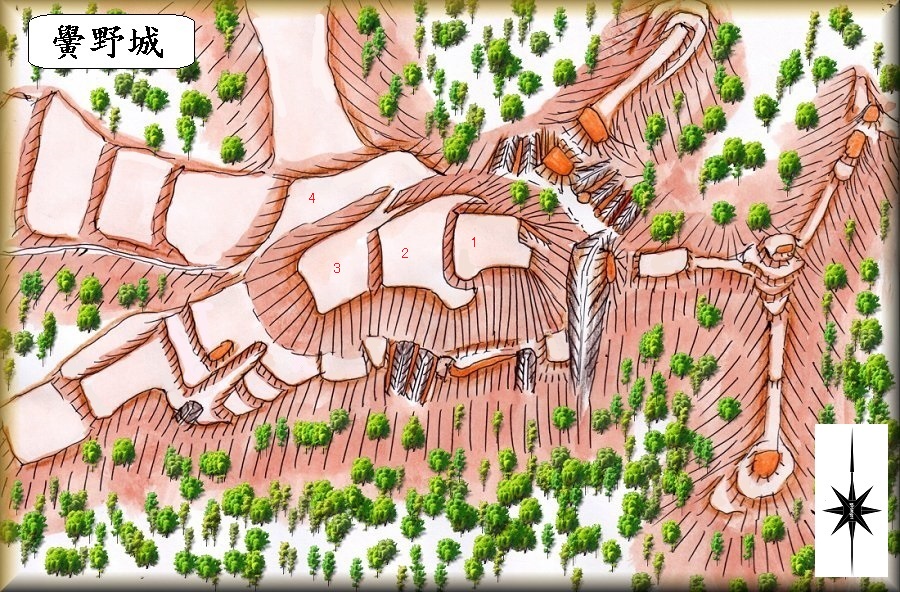

黌野(こうの)城(川辺別城・京丹後市大宮町河辺)

*鳥瞰図の作成に際しては『図解 近畿の城郭』の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『図解 近畿の城郭』の図を参考にした。

黌野城の入口1 入口2

黌野城は、大宮町川辺の集落の東側にそびえている比高50mほどの山稜に築かれていた。

山麓付近には未舗装の道路が通っているが、車を置ける場所がまったくない。車は県道656号線沿いの空き地に停めておくしかない

山稜の入口近くまで行くと、水路が通っているのが見えてくる。

幅1mほどなので飛び越えることは可能な水路なのであるが、上記の入口1の所には木橋が架かっているので、これを渡ればすぐに山稜に取り付くことができる。

そこから山中に入ってくとすぐに平場の所に出る。そのまま奥まで進んで行くと、何段もの平場が形成されているのが分かる。

これらを郭と見てよいのかどうか。郭にしては数が多すぎるし、山麓に近いということもあり、後世の畑の跡とみるのが現実的なように思われる。

ただし途中からは城郭遺構的な部分も見えてくる。それらを越えて行った所に高い切岸の壁が正面に現れる。3郭の城塁である。この辺りからは確実に城内である。

登ってみると1,2,3といった郭が段々に形成されている。1郭の背後は大堀切となっている。その先は細尾根を加工した遺構が尾根伝いに続いている。

1郭から北側に降りて行った所には畝状竪堀群が構築されている。その先に堀切を隔てて細尾根がある。

4郭から先にも広い平場が連続しているが、これらも遺構なのかどうか。これらを遺構と見るかどうかで城域の広さが全然変わってくるので、城郭としての性質も変化してしまう。

帰りは4郭からこの広い平場群の脇を通って降って行った。すると入口2の所に出た。

ここは水路に橋が架かっていなかったので、最後は飛び越えて道路に戻って行ったのであった。

黌野城の城主等、歴史については未詳である。

古記録には河辺の城主として三宅美作の名前が出てくるが、三宅氏が河辺地区のどの城の城主であったのかが明確ではない。が、有力な城主候補と見てよいだろう。

|

|

| 西側から。 |

この橋を渡って取り付いてみた。 |

|

|

| 郭群。 |

郭群。 |

|

|

| 郭群。 |

郭群。 |

|

|

| 郭群。 |

郭群。 |

|

|

| 3郭城塁。 |

3郭。 |

|

|

| 2郭。 |

1郭城塁。 |

|

|

| 1郭。 |

堀切。 |

|

|

| 畝状竪堀。。 |

畝状竪堀。 |

|

|

| 堀切。 |

竪堀。 |

|

|

| 郭の間の道を通って降りたら、この場所に出た。 |

|

|

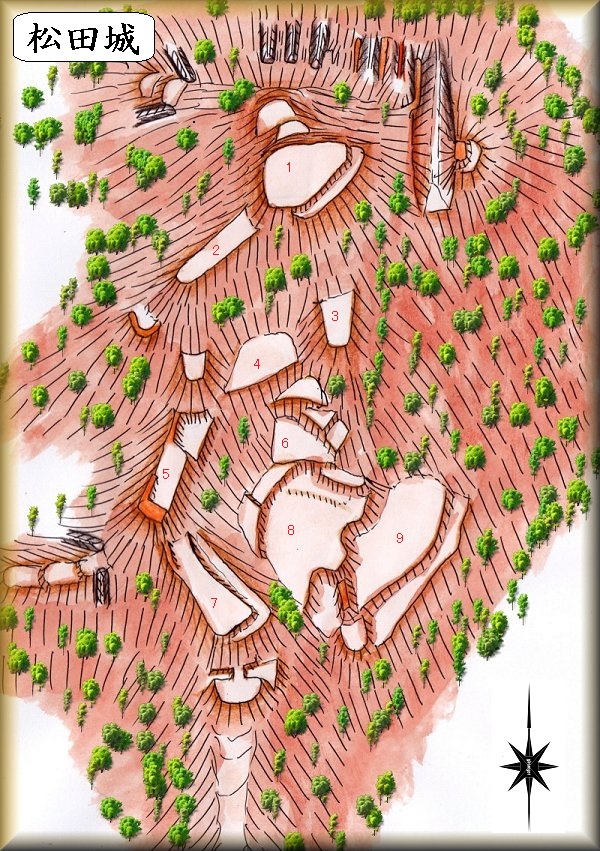

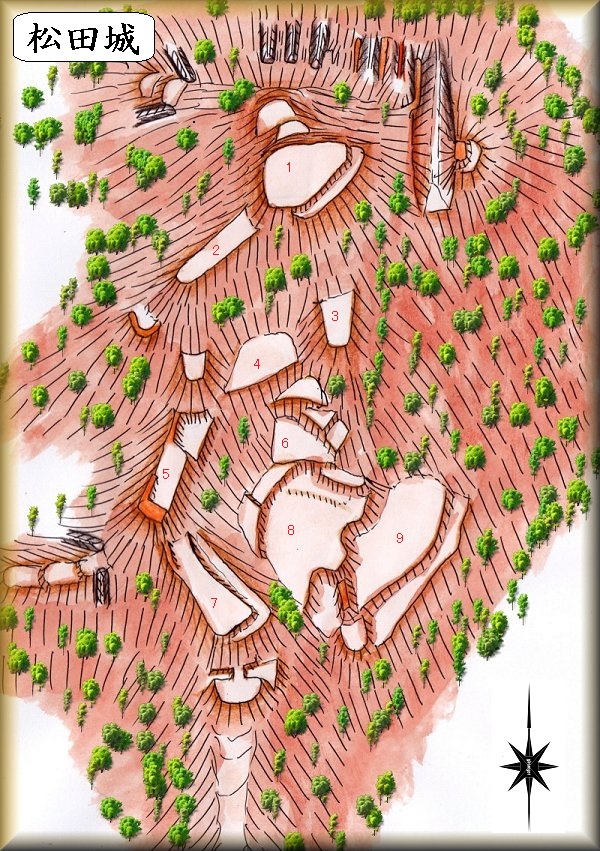

松田城(京丹後市大宮町河辺)

*鳥瞰図の作成に際しては『図解 近畿の城郭』の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『図解 近畿の城郭』の図を参考にした。

松田城の場所。

松田城は、黌野城の北東側にある比高50mほどの山稜の山頂部を中心に築かれていた。

1郭の北側から登るのが簡単そうである。というわけで、1郭北側辺りに回り込んでみる。

その辺りの道路は路肩が広くなっているので車を停めて置いても大丈夫そうである。

ところが城にアクセスしてみようと思ったところ、前面には川があり、渡ることができない。

たとえ川を渡ることができたとしても、その先が川に削られた斜面となっているので取り付くことも難しそうである。

そんなわけで、北側のルートからは城に登ることはできなかった。城に登るためには南側の斜面から登れそうなところを探して取り付くしかなさそうである。

だから今回は城内まで到達できていない。

鳥瞰図は参考までに上記の書の図に基づいて描いてみたものである。

一見して思うのは、なんだかまとまりのなさそうな構造の城だなあ、ということである。

松田城の城主等、歴史については未詳である。

室町時代後半の丹後では、守護一色氏と若狭守護武田氏との抗争、それに伴って引き起こされた一色家臣の延水氏と石川氏との対立など、各地で抗争が繰り広げられている。

松田城もそうした騒乱の中で築かれたのではなかったかと考えられる。

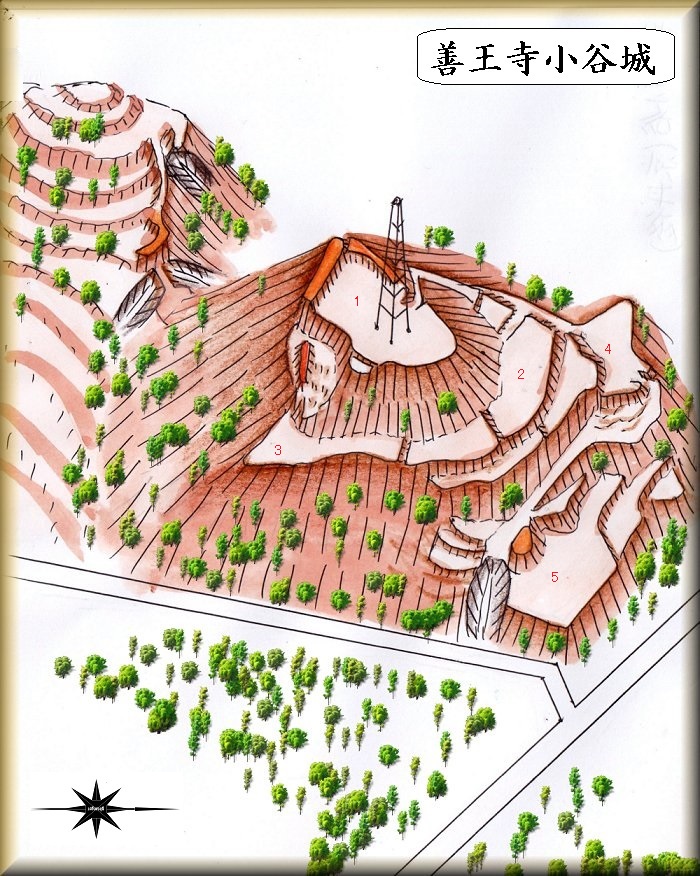

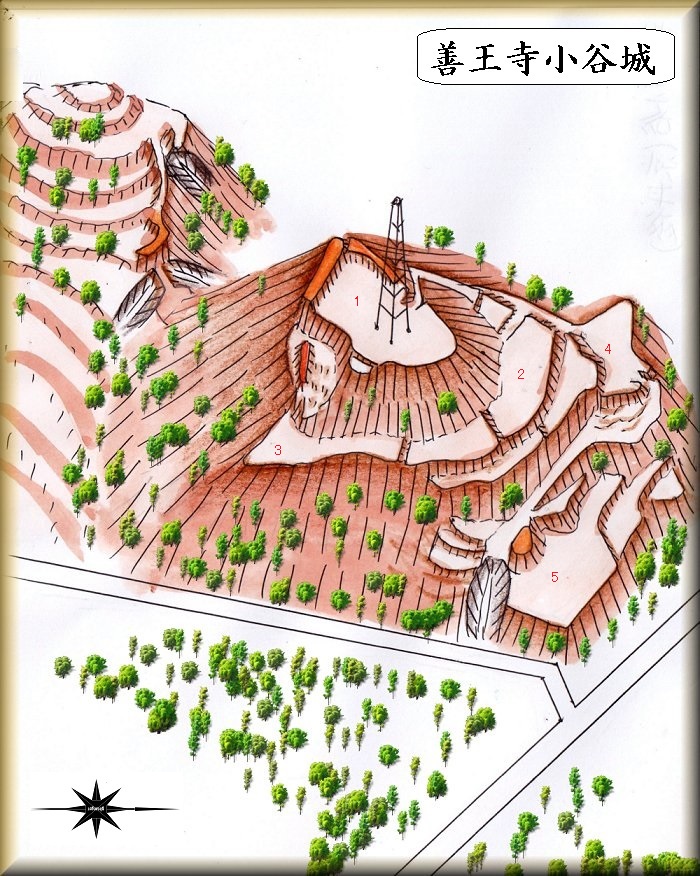

善王寺小谷城(京丹後市大宮町善王寺)

*鳥瞰図の作成に際しては『図解 近畿の城郭』の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『図解 近畿の城郭』の図を参考にした。

善王寺小谷城の場所。

善王寺小谷城は、三要寺の南側にそびえている比高40mほどの山稜に築かれている。

1郭には鉄塔が建てられているので、これが目印になる。

付近には駐車できるスペースがない。そのため車はどこか離れたところの路肩の余白を探すしかない。

ちゃんとした登城道は分からなかったので、南側下の竪堀の辺りから取り付いて登ってみる。

登ったところが帯曲輪状の通路になっており、これを登って行った所、1郭の下の所に到達した。

この通路の下には広い5郭がある。5郭はけっこう広い面積の削平地となっている。ここは居館があった所であろうか。

2郭まで登ると1郭城塁がよく見えている。木が切られているので、その形状をはっきりと視認できるのである。

登城道は北側に回り込んだところにあり、斜面に沿って登ることができるようになっている。

1郭には上記の鉄塔が建てられている。また北側から西側にかけて土塁を構築している。

その背後は深い大堀切となっている。

善王寺小谷城は、それほど大きな城ではないが、城塁は鋭く加工されており、かなり堅固な印象を受ける城であった。

善王寺小谷城の城主等、歴史については未詳である。

|

|

| 南西側から。 |

城塁。 |

|

|

| 竪堀。 |

腰曲輪から見下ろす5郭。 |

|

|

| 2郭へ。 |

1郭城塁。 |

|

|

| 1郭城塁。 |

1郭城塁。 |

|

|

| 1郭城塁。 |

1郭城塁。 |

|

|

| 1郭。 |

1郭土塁。 |

|

|

| 土塁。 |

背後の堀切。 |

|

|

| 1郭。 |

2郭への登城道。 |

|

|

| 2郭へ。 |

1郭城塁。 |

|

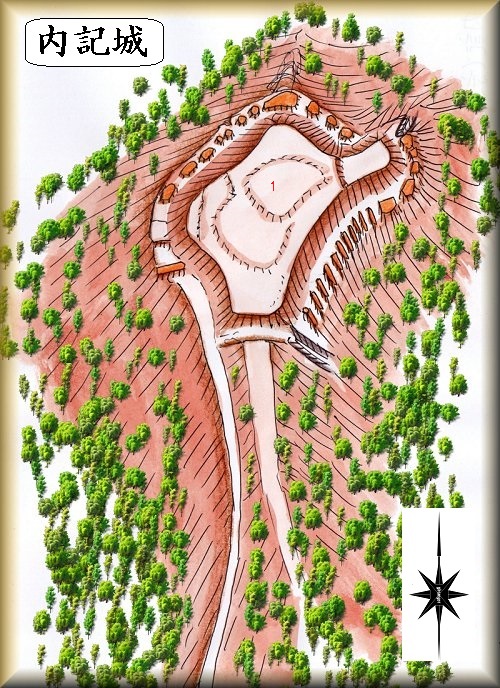

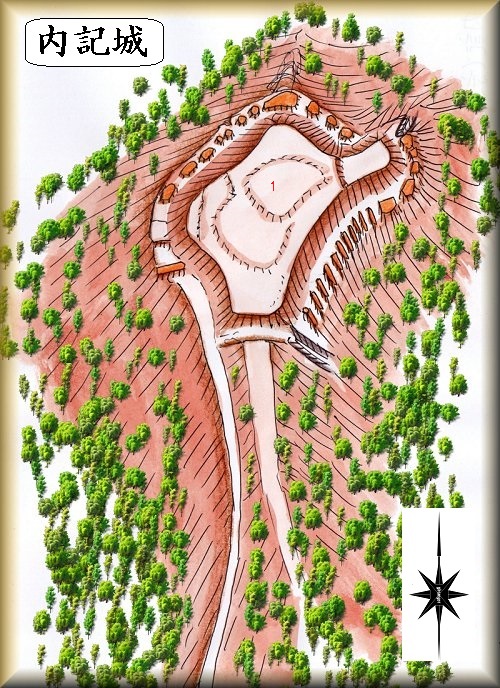

内記城(京丹後市峰山町内記)

*鳥瞰図の作成に際しては『図解 近畿の城郭』の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『図解 近畿の城郭』の図を参考にした。

内記城入口の場所。

内記城は、林香寺の北側にそびえる比高40mほどの山稜先端部に築かれていた。

林香寺の先から城の真下まで林道が付けられており、そこまで車でアクセスできるという情報があったので、上記の入口から車を乗り入れていく。

ところが2025年3月現在、この道には倒木などがあり、到底車では通れない状態になっていた。

そこで車はそのまま途中に置いて、後は歩いてアクセスすることにした。

林道入口から城までは400mほどの距離である。車道なので歩くのは全然きつくない道となっている。

そうして城の側面部に到達した。このすぐ上が1郭である。

1郭内部はきちんと削平されておらず、臨時的築城の匂いを漂わせている。

その周囲には腰曲輪が造成され、そこに畝状阻塁が多数造成されているのがこの城の特徴である。

内記城の城主として、白杉主税介、白杉主税助といった名前が伝えられている。主税介も主税助も同じ人物のことであろう。

要するに白杉氏の城だったということである。

白杉氏について、詳しいことは未詳である。

|

|

| 城に向かう林道。 |

倒木があって車は通れない。 |

|

|

| 林道終点。この上が1郭。 |

堀切。 |

|

|

| 1郭内部。 |

腰曲輪。 |

|

|

| 畝状阻塁。 |

畝状阻塁。 |

|

|

| 畝状阻塁。 |

畝状阻塁。 |

|

|

| 堀切。 |

1郭城塁。 |

|

|

| 堀。 |

畝状阻塁。 |

|

|

| 畝状阻塁。 |

|

|

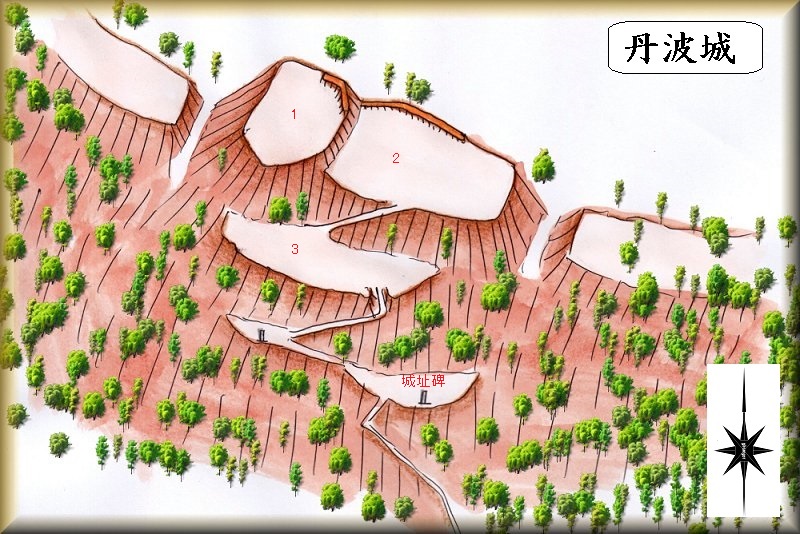

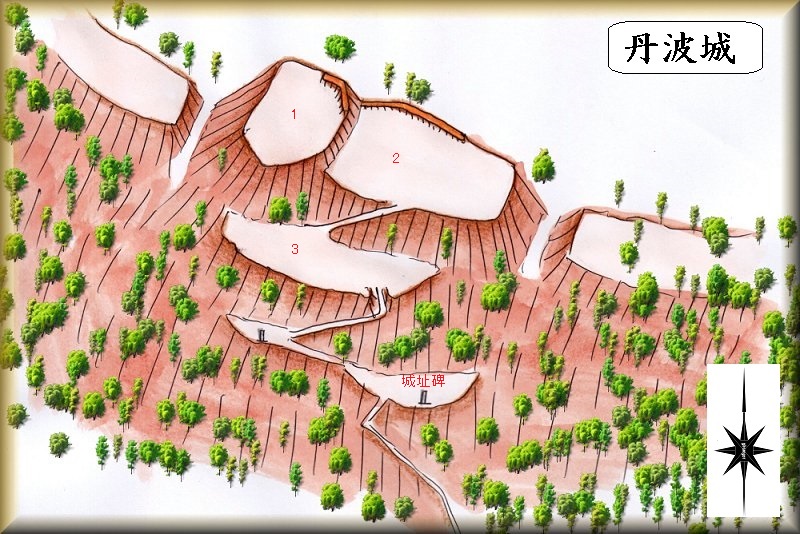

丹波城(京丹後市峰山町丹波)

*鳥瞰図の作成に際しては『図解 近畿の城郭』の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『図解 近畿の城郭』の図を参考にした。

丹波城の入口の場所。

丹波城は、峰山町丹波の集落の北側にそびえている比高30mほどの山稜に築かれている。

城址公園となっているということだが、案内も何もない。民家の脇にある上記の場所から入って行くことになるのだが、知らないと入口は分からないであろう。

駐車場はないので、どこか離れたところの路肩の余白などを探すしかない。

下の県道沿いには駐車場のような空きスペースがあり、数台の車が駐車してあったのだが、勝手に停めていい場所なのか分からなかった。

現地の方に「丹波城はこの道でよいですか?」と伺ったところ、「そうだよ、上がっていくといい」とおっしゃった。そうして、そのまま道を上がって行く。

上がってすぐの所にテラス状の平場があり、そこに城址碑が建てられていた。さらに登った所にも碑があったが、これは城山植樹記念碑というものであった。

そこから登ったところが3郭。さらに登ったところが2郭となっている。2郭の西側に一段高く1郭がある。

1郭の西側下と2郭の東側下には堀切が掘られて尾根筋を分断している。

こんな感じで丹波城はかなり簡素な城だったようである。

丹波城の城主は和田和泉守だったと伝えられている。

後に和田氏が和田野城へ移転していくと、丹波城には由利助之進が入ってきた。

1郭にある城址碑には「由利助之進城跡」と刻まれている。

|

|

| 南側から。 |

このお宅の脇を通って登る。 |

|

|

| 城址碑。 |

3郭。 |

|

|

| 2郭。 |

1郭。 |

|

|

| 2郭。 |

堀切。 |

|

|

| 城山植樹記念碑。 |

|

|

*鳥瞰図の作成に際しては『図解 近畿の城郭』の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『図解 近畿の城郭』の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『図解 近畿の城郭』の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『図解 近畿の城郭』の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『図解 近畿の城郭』の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『図解 近畿の城郭』の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『図解 近畿の城郭』の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『図解 近畿の城郭』の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『図解 近畿の城郭』の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『図解 近畿の城郭』の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『図解 近畿の城郭』の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『図解 近畿の城郭』の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『図解 近畿の城郭』の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『図解 近畿の城郭』の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『図解 近畿の城郭』の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『図解 近畿の城郭』の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『図解 近畿の城郭』の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『図解 近畿の城郭』の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『図解 近畿の城郭』の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『図解 近畿の城郭』の図を参考にした。