京都府京丹波町

*参考資料 『図解 近畿の城郭』Ⅰ~Ⅴ(戎光祥出版) 『日本城郭大系』

*参考サイト 城郭放浪記

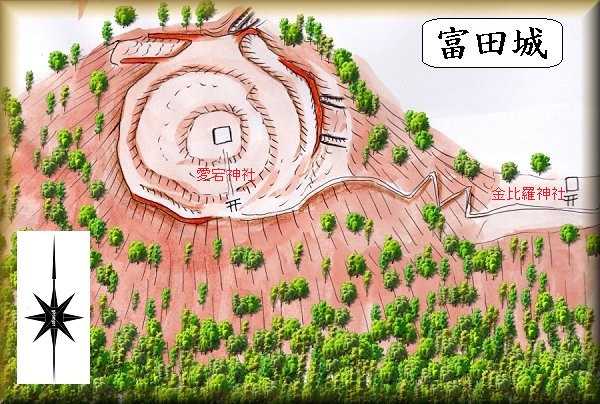

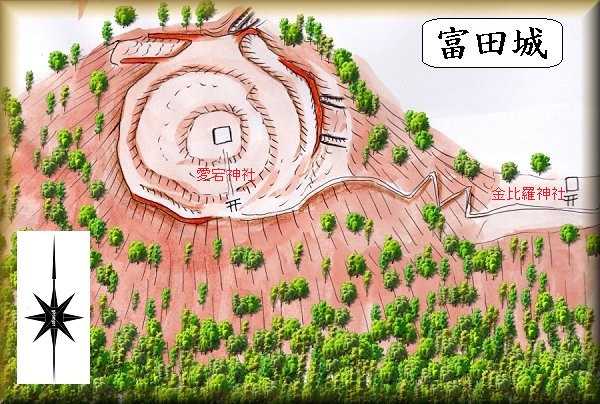

富田城(京丹波町富田垣内)

*鳥瞰図の作成に際しては『図解 近畿の城郭』の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『図解 近畿の城郭』の図を参考にした。

富田城の場所。 愛宕神社参道入口。 参道帰り道入口。

富田城は宇津木寺の背後にそびえている比高100mほどの山稜にそびえている山稜に築かれている。山頂には愛宕神社が祀られている。

車は宇津木寺の駐車場に停めさせていただいた。そこから愛宕神社の参道を探してみる。

地形図を見ると宇津木寺の北端辺りから山道が付けられているようなので、北側に回り込んで行き、テキトーなところから山を登って行った。

そうしてしばらく登って行ったところで参道と思われる山道と合流した。

それを進んで行くと途中の平場に金毘羅神社があり、さらにその先を登って行った山頂に愛宕神社が祀られていた。

ここが城の中心部であるが、あまり城らしい雰囲気ではない。

それでも周囲を散策してみると、横堀のような地形や、若干ではあるが切岸加工されたような形跡を認めることができた。一応、城であることは間違いないらしい。

だが、いずれの箇所も遺構規模は小さい。

帰りは、「帰路」と書かれた山道を降りて行った。すると宇津木寺の西側端の部分に出ることができた。ここに「愛宕神社参道」の碑が建てられていた。

こちらのルートの方がやや歩きやすい道であった。

富田城の城主等、歴史については未詳である。

丹波守護細川氏の家臣に富田氏が存在しているので、あるいはこの富田氏に関連する城郭であったのかもしれない。

|

|

| 宇津木寺駐車場から。 |

切通し通路。 |

|

|

| 途中にあった竪堀。 |

途中にある金比羅神社。 |

|

|

| 神社の案内。 |

愛宕神社へ。 |

|

|

| 1郭。 |

1郭の愛宕神社。 |

|

|

| 城塁。 |

城塁。 |

|

|

| 城塁。 |

城塁。 |

|

|

| 横堀。 |

横堀。 |

|

|

| 宇津木寺の西側にある愛宕神社参道入口。 |

|

|

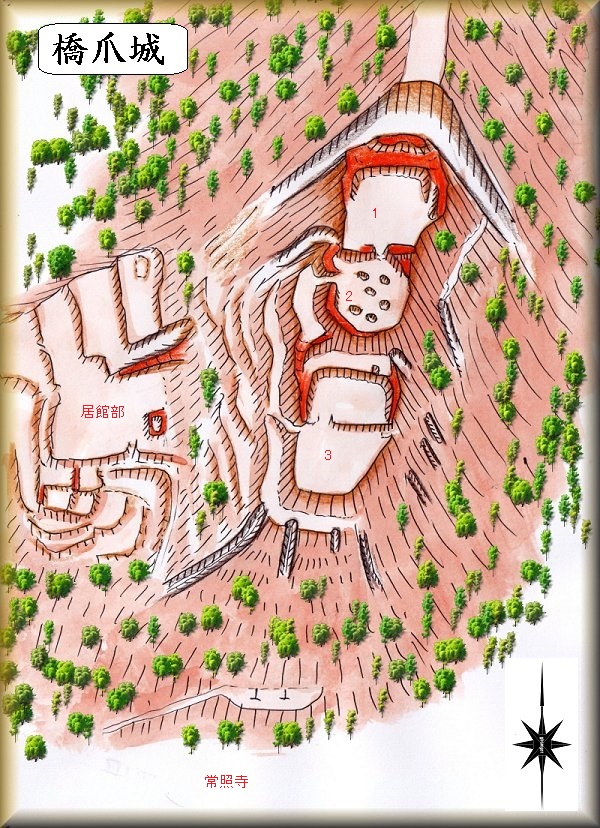

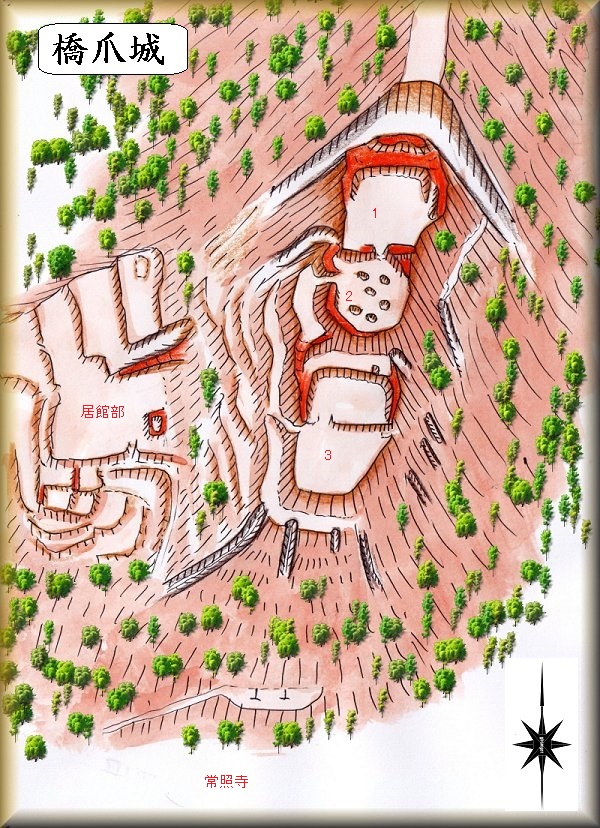

橋爪城(京丹波町橋爪)

*鳥瞰図の作成に際しては『図解 近畿の城郭』の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『図解 近畿の城郭』の図を参考にした。

橋爪城の入口の場所。

橋爪城は、常照寺の背後にそびえる比高50mほどの山稜に築かれている。ということなので、常照寺を目指していくとよいと思う。

常照寺には駐車場はないが、下の道路脇に広い余白があるので、車はそこに停めさせていただいた。

経照寺の境内に入り左手の奥に進んで行くと、背後の山の周囲には獣除けの柵が巡らされているのが分かる。

入口を探して左側に進んで行くと、そこに柵の開口部を見つけることができた。

柵の中に入って行くと、山道が付けられている。それを進んで行った所、古い墓地の所に出た。

山道は墓地まで来るためのものであったらしい。

そこからは斜面を直登していく。すぐに竪堀のようなものがあり、帯曲輪の所に到達する。

後は城塁をよじ登って行けば3郭の内部に入ることができる。登りにくい斜面ではない。

城は山稜基部を大堀切で分断し、高土塁を配置した1郭から、2、3と段々の郭が配置されている。

1郭の背後には大堀切が掘られ、尾根筋を分断している。

2郭の虎口は西側に設置され、出たところの腰曲輪が3郭の内部に接続している。

また、西側の側面部には小規模な帯曲輪が何段か築かれ、その下に居館部かと思われる削平地が形成されている。

『丹波志』によると、橋爪城の城主は山内盛豊・紀三郎・善右衛門政俊らであったという。

山内氏は、近世に土佐の大名となった山内一豊の祖先にあたる一族で、三ノ宮城を本拠地としていた。

この城にも一族を配置していたのであろう。

|

|

| 常照寺の背後が城址。 |

柵を開けて入る。 |

|

|

| 竪堀。 |

竪堀。 |

|

|

| 3郭。 |

土塁。 |

|

|

| 城塁。 |

2郭。 |

|

|

| 1郭虎口。 |

土塁。 |

|

|

| 堀切。 |

堀切。 |

|

|

| 堀切。 |

1郭土塁。 |

|

|

| 1郭虎口。 |

2郭側面部の虎口。 |

|

|

| 城塁。 |

郭。 |

|

|

| 常照寺。 |

|

|

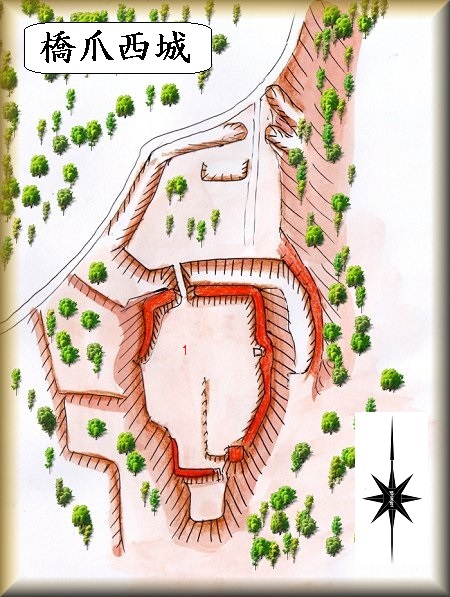

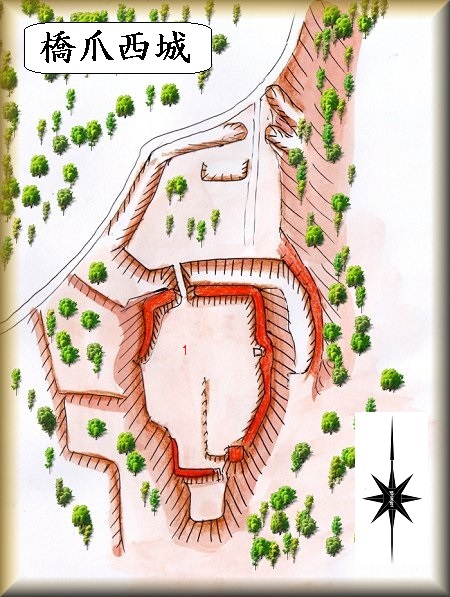

橋爪西城(京丹波町橋爪)

*鳥瞰図の作成に際しては『図解 近畿の城郭』の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『図解 近畿の城郭』の図を参考にした。

橋爪西城入口の場所。

橋爪西城は、橋爪城のすぐ西側の山稜先端部に築かれている。橋爪城に比べるとかなり低く、比高は15mほどであり、居館といったイメージに近い。

城の北西側に林道が通っているので、そこまで車で乗り入れようと試みる。ところが、林道は想像していたよりも荒れた路面で、車を乗り入れるのはかなり難しい。

それでも他に車を停められるところもなかったので、無理やり乗り入れて、その脇に車を停めさせていただいた。

目前には獣除けの柵の開口部があったので、それを開けて中に入って行く。

ただし、後で分かったのだが、城そのものは柵の外側に位置しているので、そのまま策沿いに進んで行けば、城内に入って行くことも可能だったようである。

さて、柵を開けて林道を進んで行って、テキトーなところから南側の城址方向に進んで行く。

すると堀が見えてくる。ところが堀に沿って柵が延々と巡らされており、城内に入って行くことができない。

これでは城址に入れないと思ってしまったのだが、西側に移動していったら柵の開口部を見つけることができた。そこから入ったところがちょうど城内に接続する土橋となっていた。

ただしこの土橋、草に覆われていて、見た目には土橋と気付くことができない状態になっている。

そこから内部に入って行くと、中もヤブだらけで見通しは悪い。

橋爪西城は、土塁を巡らせた単郭の城館であった。

橋爪西城は橋爪城の支城として築かれた城だったと思われる。

城主は橋爪城と同様、山内氏だったであろう。

|

|

| この柵を開けて林道を進んで行く。 |

堀状の窪み。 |

|

|

| 堀と城塁。 |

堀と城塁。 |

|

|

| 堀と城塁。 |

土橋だが草が茂っていてまったく見えない。 |

|

|

| 堀。 |

堀。 |

|

|

| 堀。 |

土橋の側面部。 |

|

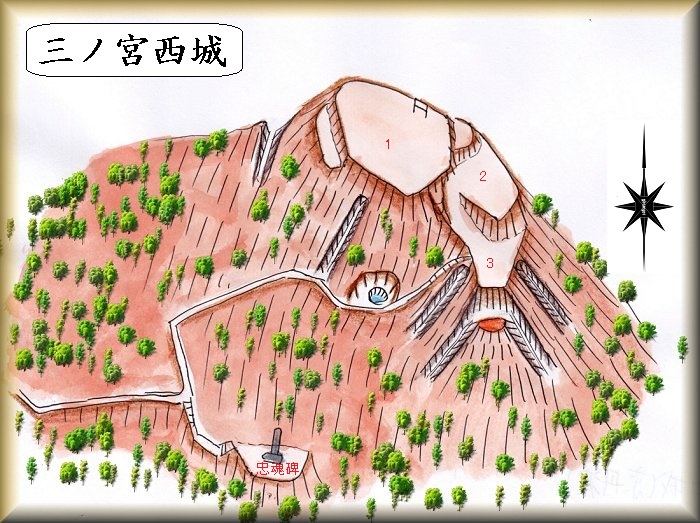

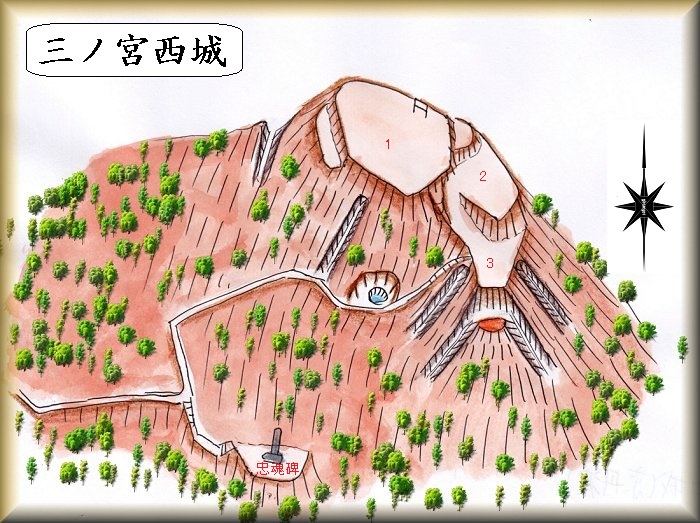

三ノ宮西城(驚嘆町三ノ宮縄手)

*鳥瞰図の作成に際しては現地案内板の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては現地案内板の図を参考にした。

三ノ宮西城の登城道入口。

三ノ宮西城は、三ノ宮公民館の北側にそびえている比高40mほどの山稜に築かれている。

城山の東側の側面部には「三ノ宮城跡」と書かれた看板が立てられており、城路を通過する際に、そこが城山であることが一目で分かるようになっている。

山稜の西側に入り込んで行くとそこに駐車場があるので車はそこに停める。

西側下には「登城道」の案内があるので、それを登って行けばよい。

道は途中で2つに分岐していて、まっすぐ進んで行くと忠魂碑の所で行き止まりになってしまうので、その手前の所で上の方に進んで行く。

後は井戸の跡の脇を通って3郭に登り、2郭を経由して1郭に到達できる。

割合と簡素な城郭である。

1郭には城の案内板などが立てられている。

三ノ宮西城は、山内一豊の祖先の山内氏の代々の居城であった。

|

|

| 登城道。 |

この先を進むと忠魂碑。 |

|

|

| 登城道。 |

井戸。 |

|

|

| 堀切。 |

堀切。 |

|

|

| 2郭へ。 |

西城から遠望する東城跡。 |

|

|

| 2郭。 |

1郭案内板。 |

|

|

| 1郭。 |

案内板。 |

|

|

| 2郭を見下ろす。 |

堀切。 |

|

|

| 1郭。 |

2郭へ。 |

|

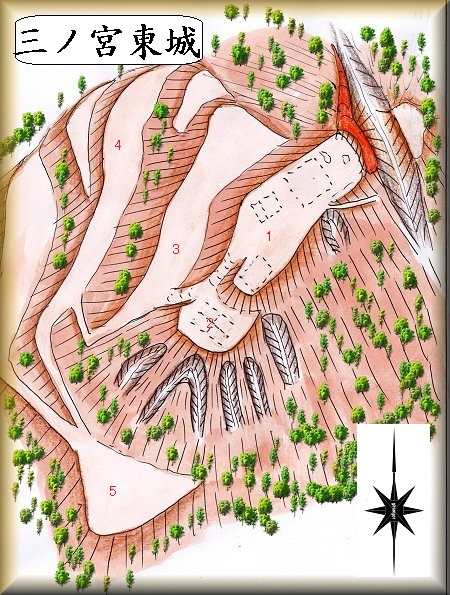

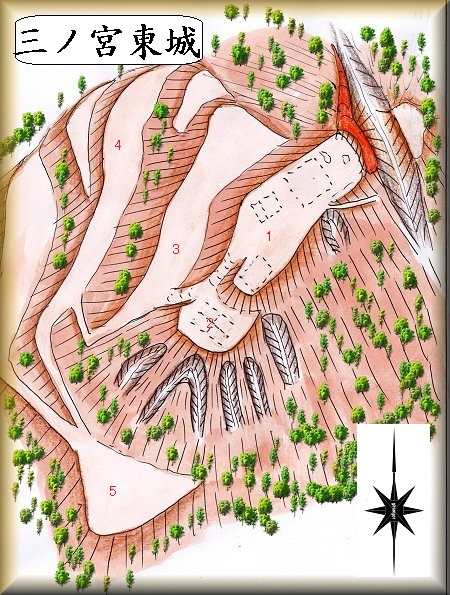

三ノ宮東城(京丹波町三ノ宮)

*鳥瞰図の作成に際しては『図解 近畿の城郭』の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『図解 近畿の城郭』の図を参考にした。

三ノ宮東城跡。

三ノ宮東城は、三ノ宮西城の東側の山稜に築かれていた。

現在城址には京都縦貫自動車道が通っており、この高速の建設によって城址は破壊されてしまっているようである。

発掘調査によると、遺物から推定される城の年代は15世紀後半から16世紀前半の時間軸に収まるものであり、戦国時代前期に活用された城郭だったと想定できる。

鳥瞰図は破壊前に作成されたと思われる、上記の書に掲載されている測量図を基にして作成してみたものである。

三ノ宮東城も、西城と同様、山内氏に関連した城だったと考えられる。2つの城は本城・支城の関係にあったものと思われる。

|

|

| 西城から遠望する東城跡。 |

|

|

*鳥瞰図の作成に際しては『図解 近畿の城郭』の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『図解 近畿の城郭』の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『図解 近畿の城郭』の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『図解 近畿の城郭』の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『図解 近畿の城郭』の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『図解 近畿の城郭』の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては現地案内板の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては現地案内板の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『図解 近畿の城郭』の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『図解 近畿の城郭』の図を参考にした。