京都府亀岡市

*参考資料 『図解 近畿の城郭』Ⅰ~Ⅴ(戎光祥出版) 『日本城郭大系』

*参考サイト 城郭放浪記

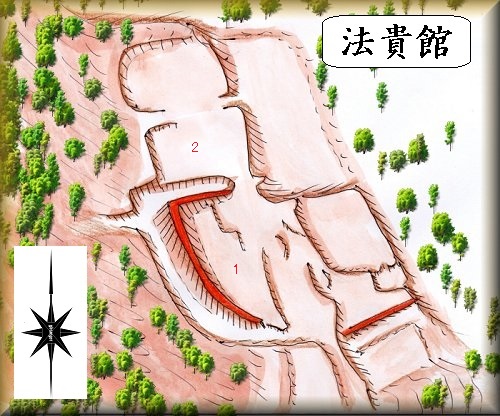

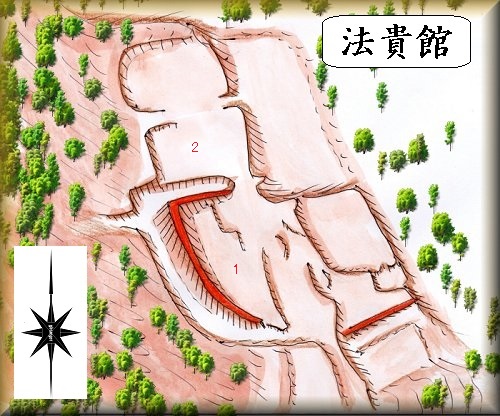

法貴館(亀岡市曽我部町法貴)

*鳥瞰図の作成に際しては『図解 近畿の城郭』の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『図解 近畿の城郭』の図を参考にした。

法貴館の場所。

亀岡市の曽我部町法貴にある慈雲寺の背後の山稜が、法貴館、法貴山城の跡である。

したがって慈雲寺から登って行くことになる。車はお寺の駐車スペースに停めさせていただいた。

そこから山稜方向を見ると、丹波特有の霧でもやっている。

そのまま山稜に入って行くと山道が付けられているのが分かる。

ただしこの道は北側の山稜に入り込んでしまうので、法貴館の方に入って行くためには途中から左手の城塁をよじ登って行く必要がある。

法貴館は山裾近くを削平して造られたもので、数段の削平地によって構成されている。

南側の部分が中心だったようで、土塁と堀が残されている。

法貴館の城主等、歴史については未詳であるが、上にある法貴山城の城主が酒井三河守だったと伝えられているので、酒井氏の山麓居館と考えるのが自然ではないだろうか。

|

|

| 慈雲寺の駐車スペースから。 |

ここまで来てしまうと行きすぎ。 |

|

|

| 城塁。 |

郭。 |

|

|

| 郭。 |

虎口。 |

|

|

| 郭。 |

遠望。 |

|

法貴山城(亀岡市曽我部町法貴)

*鳥瞰図の作成に際しては『図解 近畿の城郭』の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『図解 近畿の城郭』の図を参考にした。

法貴山城の場所。

法貴山城は、法貴館から山稜を登って行った所にある。館からの比高は200mほどとなっている。

その途中の中間点くらいの所に東城と呼ばれる出城が築かれている。

今回は、山城の部分に登ってみる時間がなかったので、山城部分は上記の書の図に基づいて参考までに描いてみたものである。

土塁と横堀を巡らせ、しっかりとした構造をした山城であったようだ。

法貴城の城主は、細川晴元の家臣酒井三河守だったと言われている。

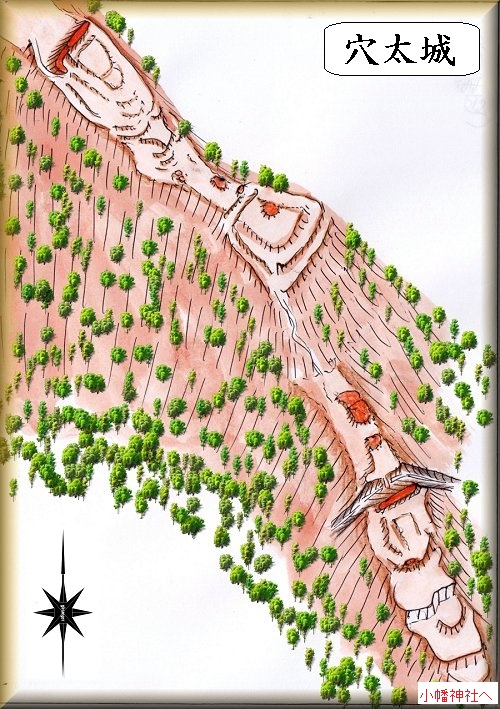

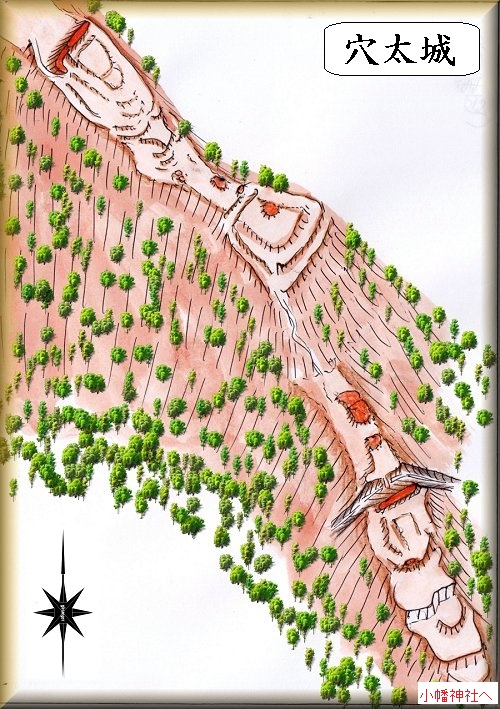

穴太(あなお)城(亀岡市曽我部町穴太宮垣内)

*鳥瞰図の作成に際しては『図解 近畿の城郭』の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『図解 近畿の城郭』の図を参考にした。

穴太城の場所。 小幡神社から登る。

穴太城は、亀岡市曽我部町穴太の小幡神社の背後の山稜に築かれている。したがって小幡神社を目指して行けばよい。

車も小幡神社の境内に停めることができるのだが、神社への入口が分かりにくい。北側の道路から神社境内に入る道が付けられている。

東側の端にある集会所にも車を入れることはできるのだが、こちらは狭いので注意が必要である。

神社から城内までの道はなく、後はテキトーに登って行くしかない。

けっこうなヤブなのでなかなか歩きづらい。倒竹もあちこちにある。歩きにくい城址である。

城は山腹に近い部分と、そこから比高40mほど登って行った所の山稜部分とに分かれている。

城内は整備されておらず、概要を把握しづらい。

しかし何段も切岸造成されていることは分かる。

奥に堀切があるが、全体に加工度は低く、遺構規模も大きくない。

臨時的築城の雰囲気を感じさせるものとなっている。

穴太城の城主は地元の豪族の赤沢加賀守であった。

赤沢氏は丹波守護代内藤備前守の与力であった。

「野田泰忠軍忠状」によると、文明元年(1469)4月、野田泰忠は京都での戦いに敗れて丹波の穴太に退き、穴太を拠点として各地を転戦している。

この時の拠点というのが穴太城であった可能性も考えられるであろう。

ただし、拠点城郭とするには、あまりぱっとしない城である。

『信長公記』には、信長に鷹を献上しようとしたという記事が見える。この頃まで、この地の有力者として存在していたようである。

|

|

| 小幡神社。 |

小幡神社。 |

|

|

| 城塁。 |

城塁。 |

|

|

| 郭。 |

堀切。 |

|

|

| 郭。 |

城塁。 |

|

|

| 城塁。 |

堀切。 |

|

|

| 城塁。 |

城塁。 |

|

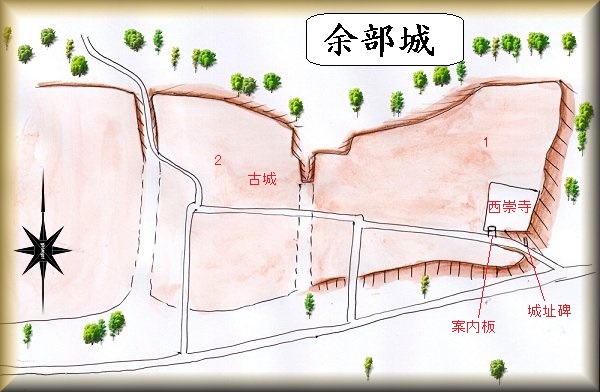

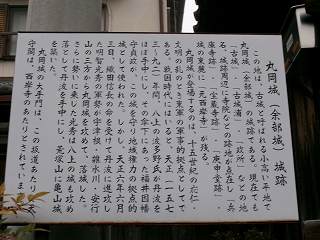

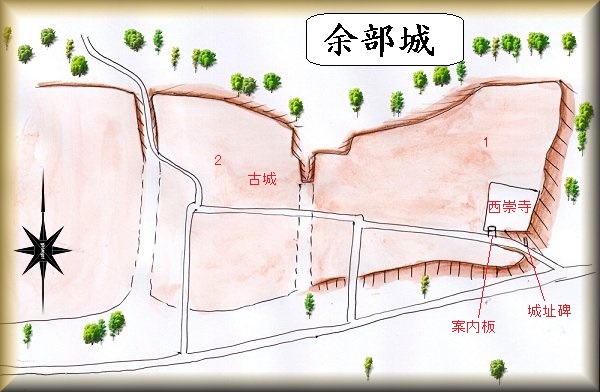

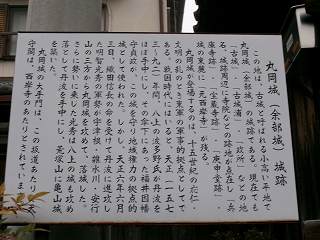

余部城(丸岡城・亀岡市余部町古城)

*鳥瞰図の作成に際しては『日本城郭体系』の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『日本城郭体系』の図を参考にした。

余部城の跡

亀岡市余部町古城の一帯が余部城の跡である。

現在は市街地化が進んでいるために遺構の残存状況は良いとは言えない。

この台地の東端部分に西崇寺という寺院があり、そこに余部城(丸岡城)の城址碑と案内板とが建てられている。

『城郭大系』の図を見てみると、かつては台地内部に2本の堀切を入れた2郭構造の城だったようだが、現状で確認できるのは、内堀の北端部分の残欠だけである。

ただ北側は、それなりの高さのある土手となっており、これがかつての城塁を示しているのだと思われる。

余部城は丸岡城とも呼ばれ、応仁の乱の際には東軍の軍事拠点として使用されていた。

戦国時代になると、当地域は八上城の波多野氏の支配下に置かれ、波多野家臣の福井因幡守貞政が城主となった。

天正6年(1578)、織田方の明智勢の侵攻が始まり、余部城も明智勢によって攻め落とされてしまう。

|

|

| 城址碑。 |

案内板。 |

|

|

| 堀跡。 |

堀跡。 |

|

|

| 城塁。 |

城塁。 |

|

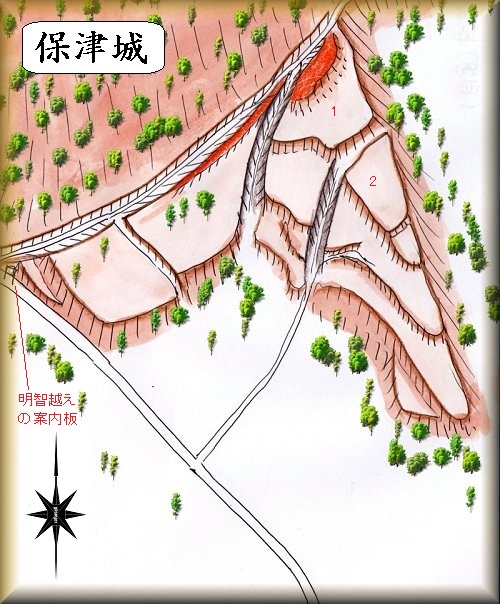

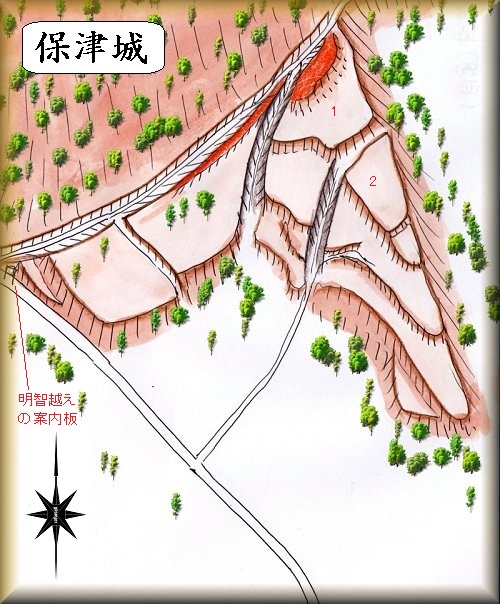

保津城(亀岡市保津町山ノ坊)

*鳥瞰図の作成に際しては『図解 近畿の城郭』の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『図解 近畿の城郭』の図を参考にした。

保津城の場所。 明智越えの入口と案内板。

保津城は、亀岡市保津町山ノ坊地区の山稜近くの部分にある。地図にも明智越えの案内が掲載されているので、それを目指して行けばよい。

近くに駐車場はないので、車はどこか路肩の余白を探して停めさせていただくしかない。

案内板の所から明智越えの道に入って行くと、切通しの通路が続いて行く。

切通しの途中の右手はヤブになっているが、注意して見ると小規模な堀切があるのが分かる。

さらに切通しの道を進んで行くと、右手の途中に堀切から竪堀に変化する地形が見えてくる。

それを少し進んで行った所に「保津城跡」の案内表示が建てられており、そこから南東に延びた尾根部分に進んで行ったところが城址となる。

城内に入ったところが1郭の土塁状の地形になっている。

1郭の東西には堀切があり、竪堀となって長く延びていく。

尾根部分を数段に削平して郭を造成している。

地形なりに削平した簡素な城郭である。

明智越えの街道を監視するための城郭だったのであろう。

保津城の城主等は不明である。

『遠山家文書』の「中津河小次郎秀家申丹波国所々致軍忠事』には観応3年(1352)5月14日に保津城を攻め落としたという記事が見られる。

これに対して丹波守護代荻野朝忠が「承候了」として花押を添えている。

しかし、詳しい状況はよく分からない。

南北朝時代にはすでに城として存在していたようである。

|

|

| 明智越えの入口。 |

切通しの通路。 |

|

|

| 堀切。 |

堀切。 |

|

|

| 案内板。 |

郭。 |

|

|

| 郭。 |

堀切。 |

|

|

| 郭。 |

郭。 |

|

|

| 堀切。 |

堀切。 |

|

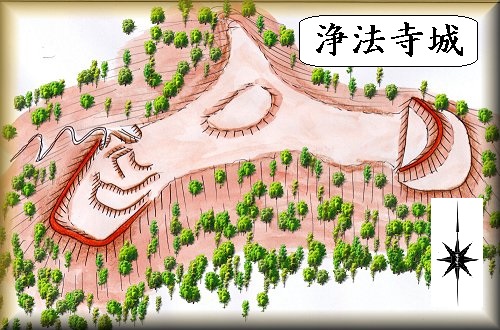

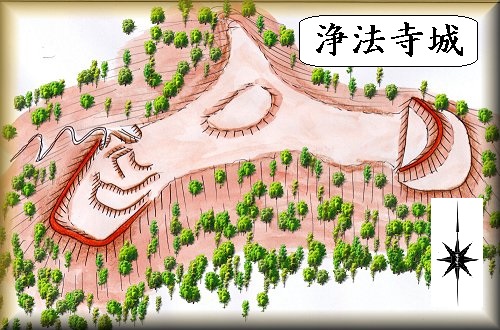

浄法寺城(瓢箪山城・渡辺の砦・亀岡市つつじヶ岡大葉台)

*鳥瞰図の作成に際しては『図解 近畿の城郭』の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『図解 近畿の城郭』の図を参考にした。

浄法寺城があった場所。

浄法寺城は、つつじヶ丘の住宅街となっている所に存在していたという。

しかし、宅地開発のため、城山はまるごと削られて、現在は一面の住宅地になってしまっている。

そのため遺構はまったく存在しない。

復元鳥瞰図は、上記の書の図面に基づいて作成してみたものである。

城としてのまとまりはあまりよくないようで、東西の縁部分に土塁による加工が見られるほかは、自然地形の部分が多かったようだ。

瓢箪山の別名があることから、瓢箪のような形をした山だったものと思われる

渡辺の砦という別名からも分かるように、浄法寺城の城主は渡辺氏であった。

渡辺氏は古くから当地を支配していた国人領主であったが、明智光秀による丹波攻略によって没落していった。

*鳥瞰図の作成に際しては『図解 近畿の城郭』の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『図解 近畿の城郭』の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『図解 近畿の城郭』の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『図解 近畿の城郭』の図を参考にした。 *鳥瞰図の作成に際しては『図解 近畿の城郭』の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『図解 近畿の城郭』の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『日本城郭体系』の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『日本城郭体系』の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『図解 近畿の城郭』の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『図解 近畿の城郭』の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『図解 近畿の城郭』の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『図解 近畿の城郭』の図を参考にした。