京都府福知山市

*参考資料 『図解 近畿の城郭』Ⅰ~Ⅴ(戎光祥出版) 『日本城郭大系』

*参考サイト 城郭放浪記

石原(いさ)城(福知山市石原)

*鳥瞰図の作成に際しては現地案内板の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては現地案内板の図を参考にした。

石原城の場所。

京都府立工業高等学校の北側にある洞玄寺が石原城の跡である。

北側の下から見ると、城塁の上に白塀が並んでおり、いかにも城郭風の光景を見せてくれている。

洞玄寺には、南側の京都府立工業高校の脇を通って進んで行く。

車はお寺の駐車場に停めさせていただいた。

すると目の前に土塁と堀が見えている。

城は単郭のもので、台地との接続部分を堀と土塁で区画していた。

南側が大手だったと思われ、土塁の横矢張出が見られるが、その上は広くなっており、櫓が建てられていた可能性もある。

土塁は東西に延び、それぞれ折れを伴いながら続いて行く。

ただし、西側部分は半分ほど埋められてしまっているようである。

石原城は大槻氏の城で、戦国期には大槻安芸守政治が城主であった。

大槻氏の2代目が洞玄寺を開基したと言われている。

|

|

| 北側の城塁。 |

寺院入口の堀と土塁。 |

|

|

| 堀と土塁。 |

堀と土塁。 |

|

|

| 堀と土塁。折れている。 |

堀と土塁。 |

|

|

| 堀と土塁。 |

堀と土塁。 |

|

|

| 土塁。 |

堀と土塁。 |

|

|

| 城塁。 |

土塁。 |

|

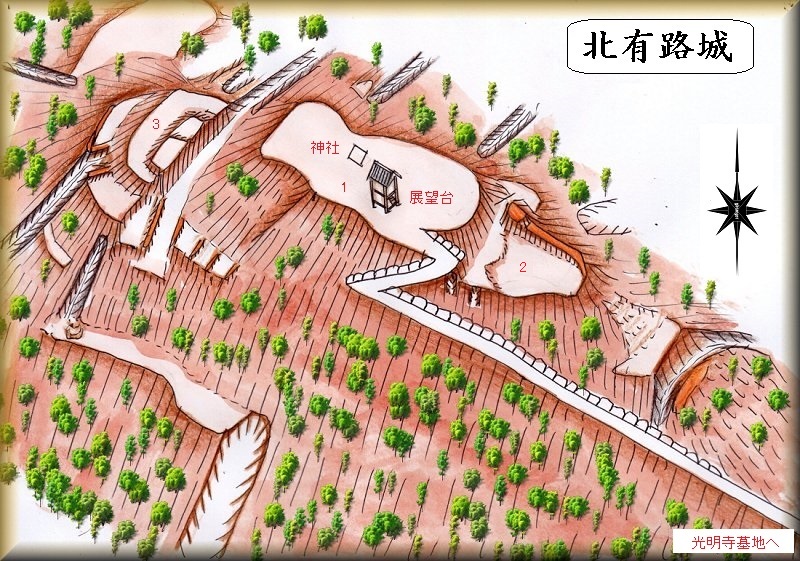

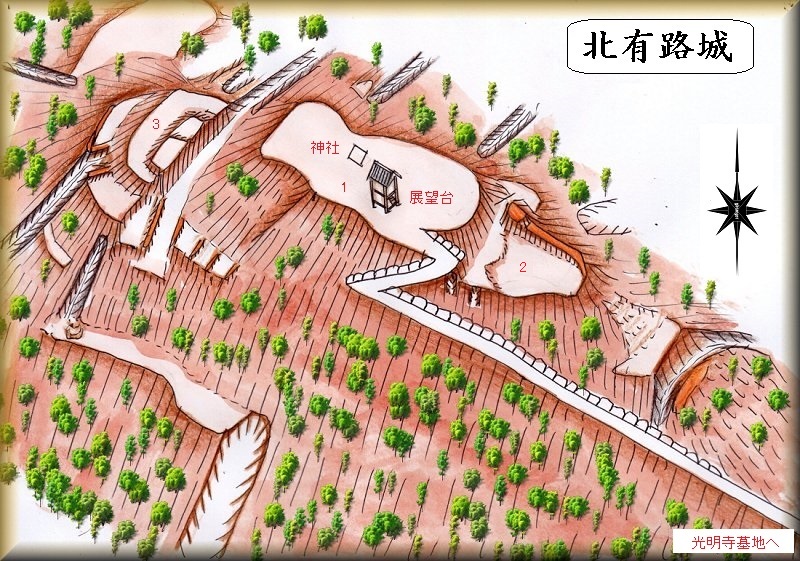

北有路(きたありじ)城(福知山市大江町北有路)

*鳥瞰図の作成に際しては『図解 近畿の城郭』の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『図解 近畿の城郭』の図を参考にした。

北有路城の場所。 登城道入口。

光明寺の上の比高30mほどの山稜が北有路城の跡である。

というわけで光明寺を目指していく。光明寺の前を通り上に回り込んで行くと墓地の駐車場がある。車はそこに停めさせていただいた。

そこから墓地の一番奥を目指していく。

一番奥の部分まで進んで行くと、山稜上に続いて行く道が付けられているのが見えてくる。

ただし、後世に削られたようで、重機が入れるような、しっかりとした道である。

この道を登って行く途中の右手の上の堀切らしきものが見えている。

道は途中でカーブして2郭の上を通って行く。さらにカーブして登ったところが1郭である。

1郭には展望台が建てられている。観光的な意図をもって建てられたものであろうか。ただし、それにしては城の案内板も何もない。

展望台の奥には神社が祀られている。

1郭の西側は大堀切となっている。その先が3郭である。3郭の上は2段の小郭があり、下には腰曲輪がある。腰曲輪の間から竪堀が落ちている。

北有路城はそれほど大きな城ではないが、しっかりと造成されており、鋭い城塁に守られている。なかなか堅固な城であった。

『丹波志』によると、北有路城の城主は、山名与九郎、倉橋弥三、『嶽家文書』には矢野五郎左衛門、『竹原家文書』には山名与九郎としており、諸説があるようだ。

山名氏や矢野氏が城主となっていたのであろう。

|

|

| 一番奥の墓地から道が付けられている。 |

登城道。 |

|

|

| 登城道。 |

虎口。 |

|

|

| 2郭。 |

1郭の展望台。 |

|

|

| 展望台と神社。 |

堀切。 |

|

|

| 堀切。 |

堀切。 |

|

|

| 3郭。 |

竪堀。 |

|

|

| 堀切。 |

竪堀。 |

|

|

| 展望台。 |

|

|

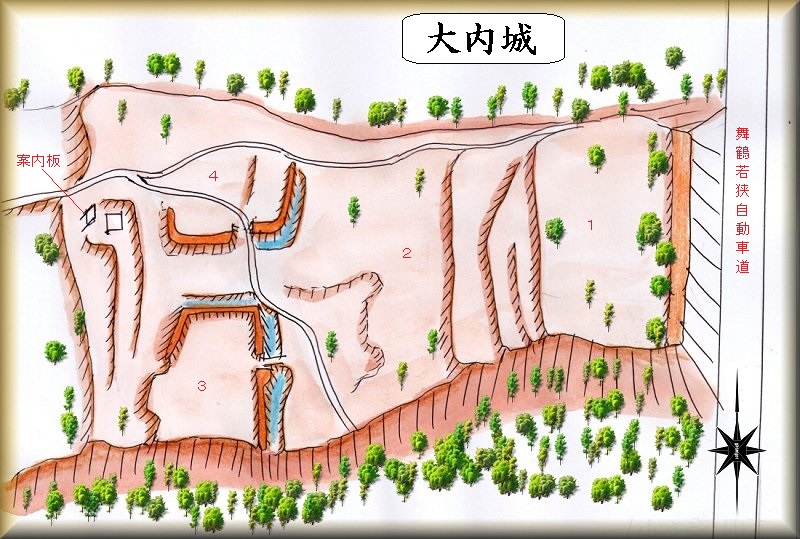

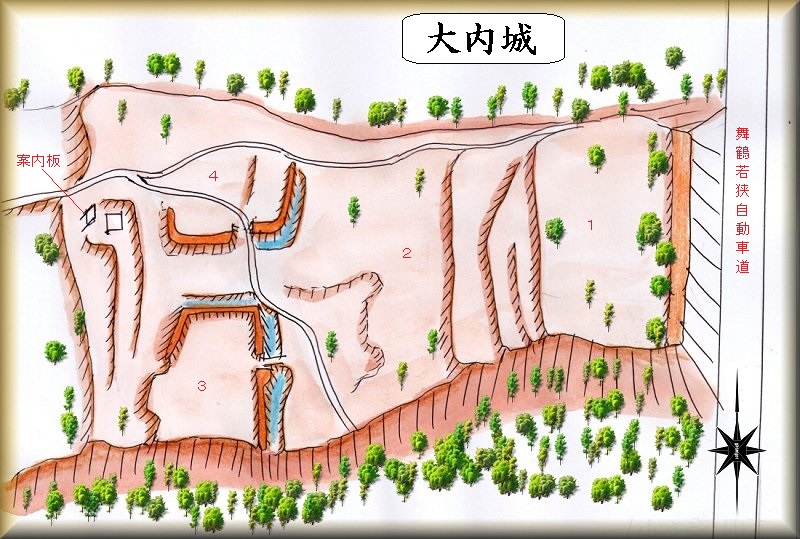

大内(おおち)城(福知山市大内)

*鳥瞰図の作成に際しては現地案内板の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては現地案内板の図を参考にした。

大内城の場所。

大内城は、中地観音堂の南西にある微高地に築かれている。西側を舞鶴若狭自動車道が通っており、一部を高速道路によって削られてしまっているようである。

途中の道路には「大内城→」といった案内が出ている場所もあるので、それに従いながら進んで行く。

西側の道路を通って行くと、奥の方に案内板が立てられているのが見えている。

入口辺りが空き地となっているので、車はそこに停めさせていただいた。

案内板の所から内部に進んで行くと、土塁で囲まれた区画が見えてくる。3と4である。

堀は一部水堀となっていた。

この辺りは不思議な構造で、城内に単郭の城館が2つ並立して存在しているような形になっている。

城内に独立した城館が2つ内包されていたのであろうか。

その奥には獣除けの柵があるので柵を開けて東側に進んで行く。

内部はかなり広い空間となっており、わずかな段差が何段か見られる。

面積だけは広いのだが、明瞭な区画がなく、あまりぱっとしない構造である。

その奥の最高所が1郭だったようで、ここからは多くの建造物跡が検出されているようだ。

大内城はそこそこ規模の大きな城館だったようである。

大内城の城主等、歴史については未詳であるが、発掘調査の結果からは12世紀から16世紀にかけて、4期の使用段階が存在していたことが確認されている。

長期間、使用された城館だったのである。

|

|

| 入口。奥に案内板が見える。 |

案内板。 |

|

|

| 4郭。 |

4郭。 |

|

|

| 4郭。 |

3郭。 |

|

|

| 3郭。 |

3郭。 |

|

|

| 3郭。 |

3郭。 |

|

|

| 4郭。 |

4郭。 |

|

|

| 4郭。 |

4郭。 |

|

|

| 2郭へ。 |

2郭。 |

|

|

| 1郭。 |

1郭。 |

|

|

| この先は高速で削られている。 |

|

|

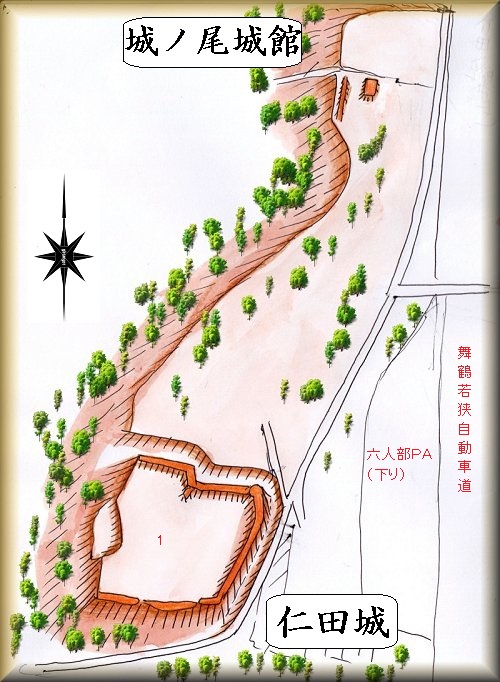

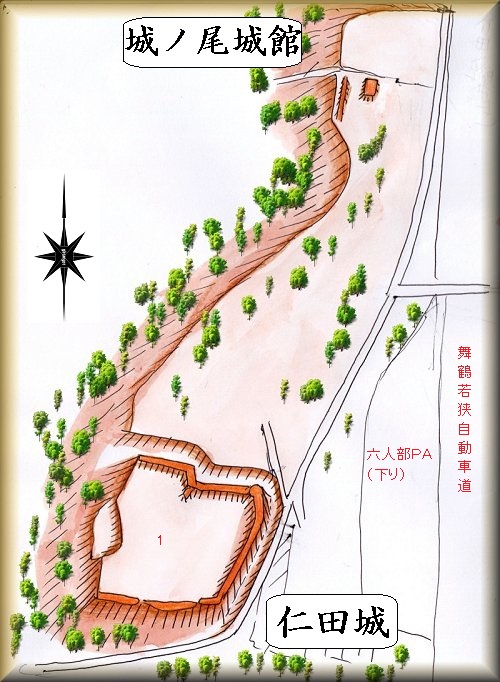

仁田城・城ノ尾城館(福知山市宮)

*鳥瞰図の作成に際しては『図解 近畿の城郭』の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『図解 近畿の城郭』の図を参考にした。

仁田城の場所。 城ノ尾城館の場所。

仁田城は大内城の北500mほどの所にある。舞鶴若狭自動車道の六人部PAのすぐ西側である。

城のすぐ東側を道路が通っているので、そこまで車で行くことが可能である。

ただし、車を停められそうなところがない。どこかの路肩に寄せて無理やりに停めるしかない。

道路のすぐ脇が堀となっている。その奥に土塁も見えている。

城は単郭のもので、台地続きとなっている東側と北側を土塁と堀で区画している。

北側の城塁には折れが見られる。ごく小規模な城館である。

『丹波志』によると仁田城の城主は仁田和泉守であったとする。

しかし、それ以上の詳しいことは分からない。

地元の豪族だった人物であろうか。

仁田城の北東150mほどのところの台地先端部が城の尾城館跡であるという。

仁田城の脇の道をそのまま真っすぐ進んで行けば、城の尾城館のところまで車で行くことができる。ただ、そこで車を回転させることはできないので、戻る時は延々とバックしていくことになる。

遺構なのかどうか分からないが、内部には長方形の土壇や、土塁状の地形を見ることができる。

結局、明確な遺構は存在していないようである。

城の尾城館の城主等、歴史についてはまったく未詳である。

|

|

| 入口。 |

堀。 |

|

|

| 堀と城塁。 |

土塁。 |

|

|

| 土塁と堀。 |

土塁と堀。 |

|

|

| 土塁と堀。 |

土塁と堀。 |

|

|

| 土塁と堀。 |

土塁と堀。 |

|

|

| 土塁と堀。 |

|

|

|

| 城の尾城館内部。 |

土壇。 |

|

|

| 土塁。 |

城塁。 |

|

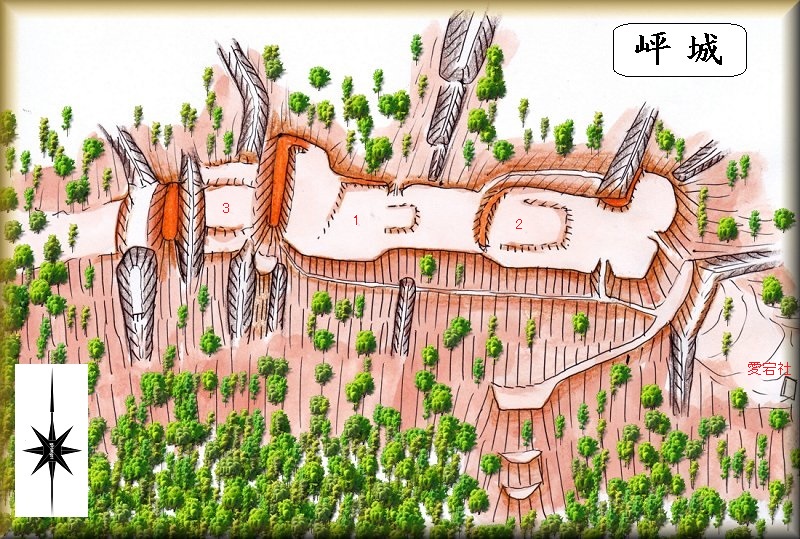

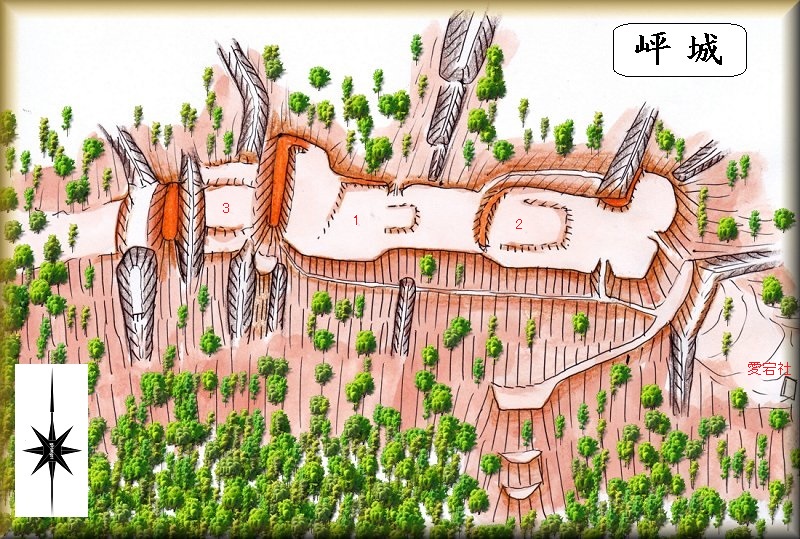

岼(ゆり)城(福知山市三和町岼)

*鳥瞰図の作成に際しては『図解 近畿の城郭』の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『図解 近畿の城郭』の図を参考にした。

岼城の場所。 愛宕社参道入口。

岼の集落の西側にそびえている比高80mほどの山稜の先端部が岼城の跡である。

岼というのは見慣れない漢字であるが、その形状の示す通り、山の中の平坦な土地を指すのだという。岼地区が盆地地形なので、このように呼ばれていたのであろうか。

城のすぐ下には水道施設があり、航空写真を見てみると、その前に車を停められそうである。

ということで水道施設を目指して行ったのだが・・・たまたま工事中のようで車が何台も停まっていて、そこに停めることができなかった。

仕方がないので車をかなり離れた所の路肩の余白に停めて、水道施設の所まで再び歩いてやってきた。

城のすぐ下には愛宕社が祀られており、水道施設の脇からそこまで道が付けられているのである。参道を通って行けば簡単にアクセスできそうだ。

ところが、水道施設の周囲には獣除けの柵が巡らされていて参道に進んで行けない。そこで開口部を探したのだが、見つからなかった。

現在、愛宕社に参詣する人はいないのであろうか。

地元の方に伺ったところ、上に愛宕社があることはご存じではなく、また獣除けの柵の開口部も分からないとのことであった。

そんな状況で、現在は城まで到達できなくなってしまっている。

仕方がないので上記の書の図に基づいた鳥瞰図を作成して掲示しておく。

東西の山稜を削平して郭を造成した城で、尾根基部を二重の堀切と土塁とによって区画した城であった。

『丹波志』によれば、岼城の城主は樋口加賀だったという。

|

|

| 下から。 |

水道施設の脇の登城道だが、柵の開口部がない。 |

|

|

| 西側上のお宅から。やはり山の周囲には柵が巡らされており、開口部は分からないとのことであった。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

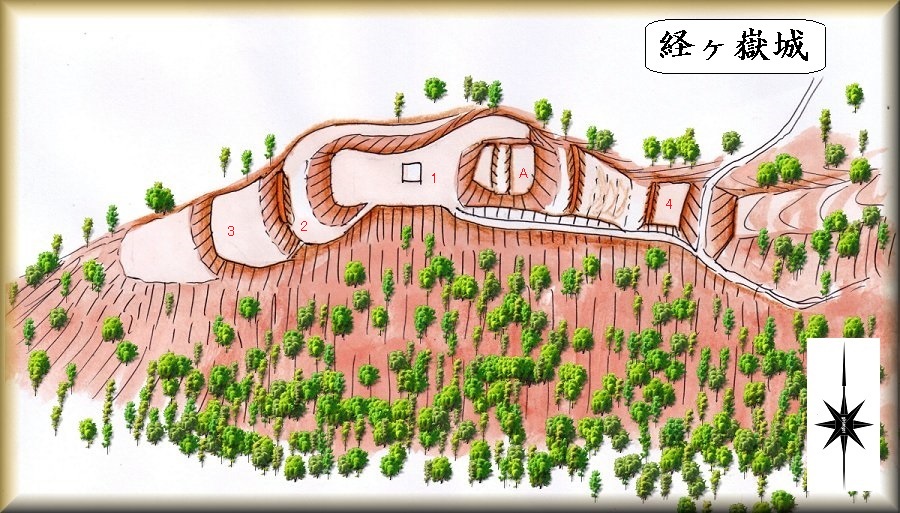

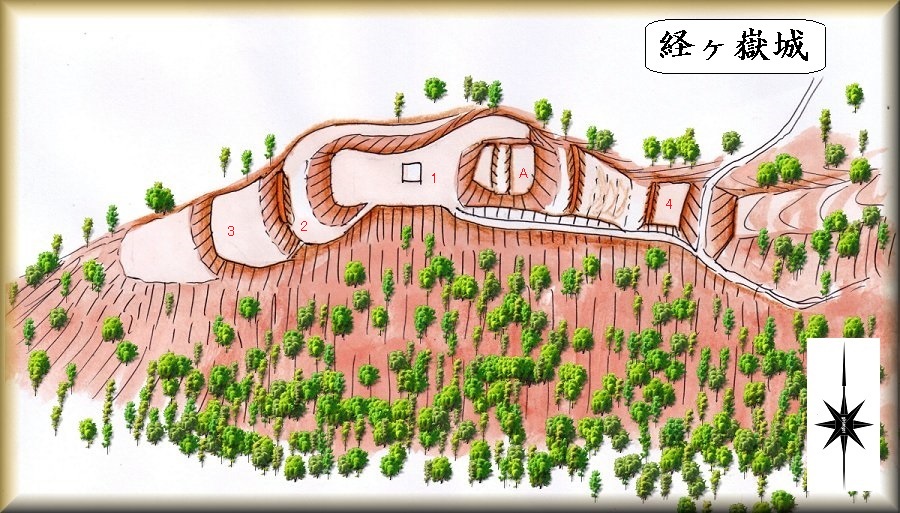

経ヶ嶽城(福知山市三和町岼)

*鳥瞰図の作成に際しては『図解 近畿の城郭』の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『図解 近畿の城郭』の図を参考にした。

経ヶ嶽城の場所。

経ヶ嶽城は、岼城と東側に向かい合う比高30mほどの山稜に築かれていた。

位置から考えると岼城の支城だったと思われる城である。

後で考えると、本来の登城道は北側から4郭の堀切のところまで来る道であったようだが、それが分からなかったので、西側の先端部分から取り付いてみた。

周辺の道路には路肩の広くなっている個所があるので、車はそこに停めさせていただいた。

下の道路からの比高は20mほどであるから、すぐに郭の所に出た。3郭下にも平場があったが、切岸加工が施されているのは3郭からであった。

そこから2郭に上がった所から獣除けの柵が設置されていた。

開口部もあったので、そこを開けて内部へと入って行く。そこに「土塁」といった案内が立てられている。

意外なことに各所に案内板を設置しているようで、地元では城としてちゃんと認識されている遺跡のようだ。

この土塁があるため2の一部は横堀状になっている。

そこから側面部の通路を回って上がったところが1郭である。

1郭の背後には櫓台Aがある。Aの中央部は浅い堀のように掘られて分割されている。

Aの東側下には横堀があり、その後傾斜地形を通って4郭に接続する。

4郭の先には堀切があり城域はここで終わる。

簡素でごく小規模な城郭であるが、案内板が各所に立てられ整備されているのが何とも微笑ましい城址である。

経ヶ嶽城は岼城の支城であり、城主は岼城と同様に樋口氏であったと考えられる。

|

|

| 西側から。 |

3郭の下の郭。 |

|

|

| 3郭城塁。 |

2郭城塁。 |

|

|

| 2の横堀。ここから柵を開けて入る。 |

1郭。 |

|

|

| 1郭の休憩所。 |

4郭へ。 |

|

|

| 堀切と竪堀。 |

4郭。 |

|

|

| 堀切。 |

堀切。 |

|

|

| 1郭櫓台。 |

櫓台の間の堀。 |

|

|

| 案内板。 |

1郭の石積み。 |

|

|

| 虎口。 |

|

|

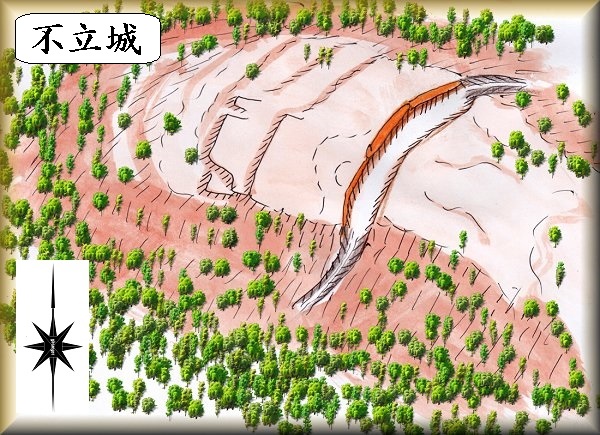

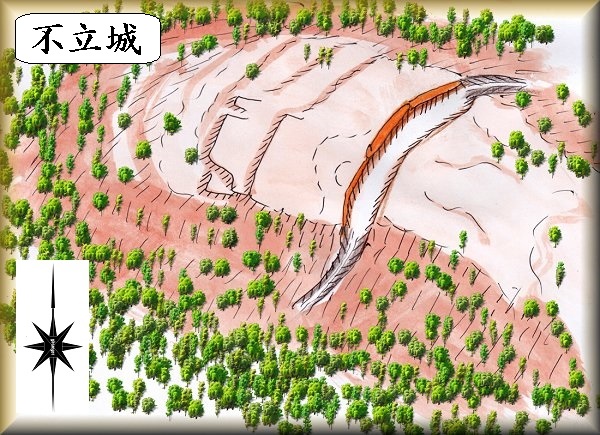

不立(たたず)城(福知山市三和町岼)

*鳥瞰図の作成に際しては『図解 近畿の城郭』の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『図解 近畿の城郭』の図を参考にした。

不立城の場所。

不立城は岼城の南500mほどの所に位置しており、やはり岼城に関連した城郭だったと思われる。

県道から川井川を渡って行くと、広大な山稜が目に入ってくる。

しかし、やはり獣除けの柵に囲まれているようで、どこから入れるのかもよく分からない。

といったことで登城はあきらめた。

右の鳥瞰図は上記の書の図面に基づいて参考までに描いてみたものである。

城はほとんど自然地形のもので、背後を堀切で掘り切っただけの簡素なものだったようである。

いかにも急造したといった雰囲気の城と言える。

不立城の城主は、岼城と同様に樋口氏だったと考えられる。

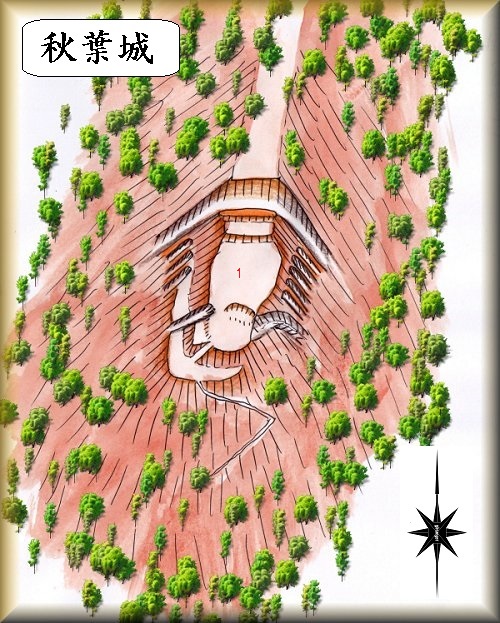

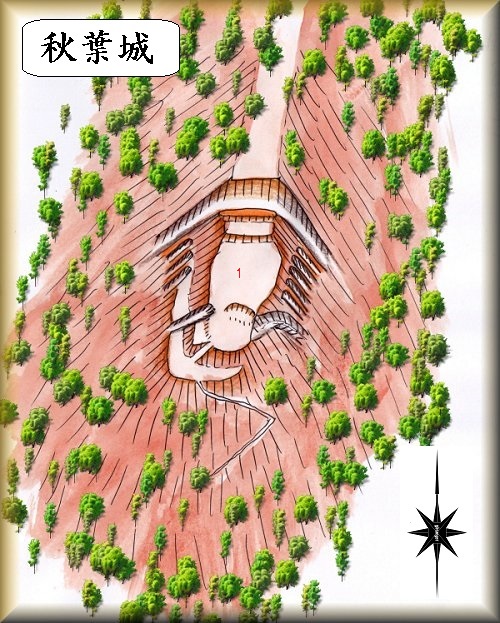

秋葉城(福知山市夜久野町大油子)

*鳥瞰図の作成に際しては『図解 近畿の城郭』の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『図解 近畿の城郭』の図を参考にした。

秋葉城の場所。

秋葉城は夜久野大油子の集落の北側にそびえる比高50mほどの山稜先端部に築かれている。

車で近くまでアクセスしていくと、南西側に車を停められそうな空き地があった。そこに車を停めさせていただいて、山の方に向かって歩きだす。

山の周囲は獣除けの柵で巡らされているので、その開口部を探してみる。

内部に入れさえすれば、比高50mほどであるから、すぐに登って行くことができるであろう。

しかし、開口部を見つけることができなかった。これでは城内に到達することはできない。残念ながら登城はあきらめた。

鳥瞰図は上記の書の図に基づいて描いてみたものである。

背後を堀切で区画しただけの小規模な城であったようだが、東西の側面部には畝状竪堀が構築されているようである。

秋葉城の城主等歴史は未詳であるが、戦国期の夜久野郷では、夜久一族が分立し対立し合っていたことから、多数の城館が築かれたと考えられている。

秋葉城もそうした城郭の1つだったのであろう。

|

|

| 南側から。 |

西側から。ちょうど朝日が昇ってくるところだ。 |

|

|

| 柵の開口部がない。 |

|

|

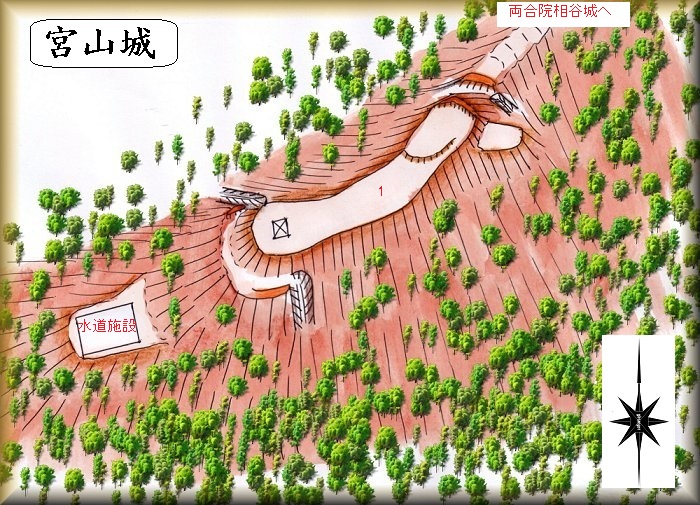

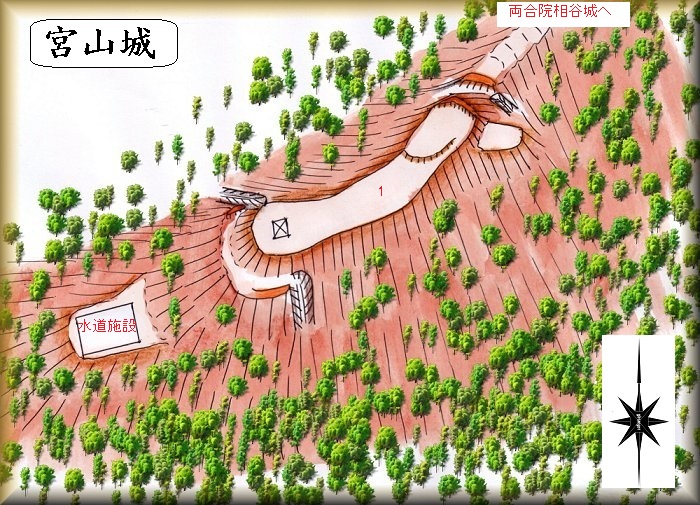

宮山城(福知山市夜久野町直見)

*鳥瞰図の作成に際しては『図解 近畿の城郭』の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『図解 近畿の城郭』の図を参考にした。

宮山城の場所。

宮山城は、専福寺の背後にそびえている比高70mほどの山稜に築かれている。

専福寺の上には日吉神社があり、そこから登って行けそうである。

駐車場はなく、車はどこか路肩の余裕がありそうなところに寄せて停めて置くしかない。

日吉神社に上る途中に獣除けの柵があるので、これを開けて中に入って行く。

神社の先の山稜をどんどん上がって行く。ヤブはなく歩きやすい山である。

すると何かの建物が見えてきた。ここが城址かと思ったのだが、そうではなく、一段下の水道施設のある平場であった。

そこからさらに比高20mほど登って行ったところが城址である。

宮山城は細長い尾根を利用した単郭の城で、尾根続きには堀切、手前には腰曲輪と竪堀を構築しただけの簡素な城館である。

奥の両合院相谷城の入口に当たることから、両合院相谷城の登城口を監視する番所的な機能のあった城だったのではないかと考えられる。

宮山城の城主等、歴史については未詳である。

|

|

| 日吉神社入口。 |

日吉神社。 |

|

|

| 水道施設の城塁。 |

城塁。 |

|

|

| 1郭城塁。 |

腰曲輪。 |

|

|

| 竪堀。 |

1郭の東屋。崩壊している。 |

|

|

| 1郭。 |

堀切。 |

|

|

| 堀切。 |

j堀切。 |

|

|

| 竪堀。 |

横堀。 |

|

|

| 水道施設。 |

|

|

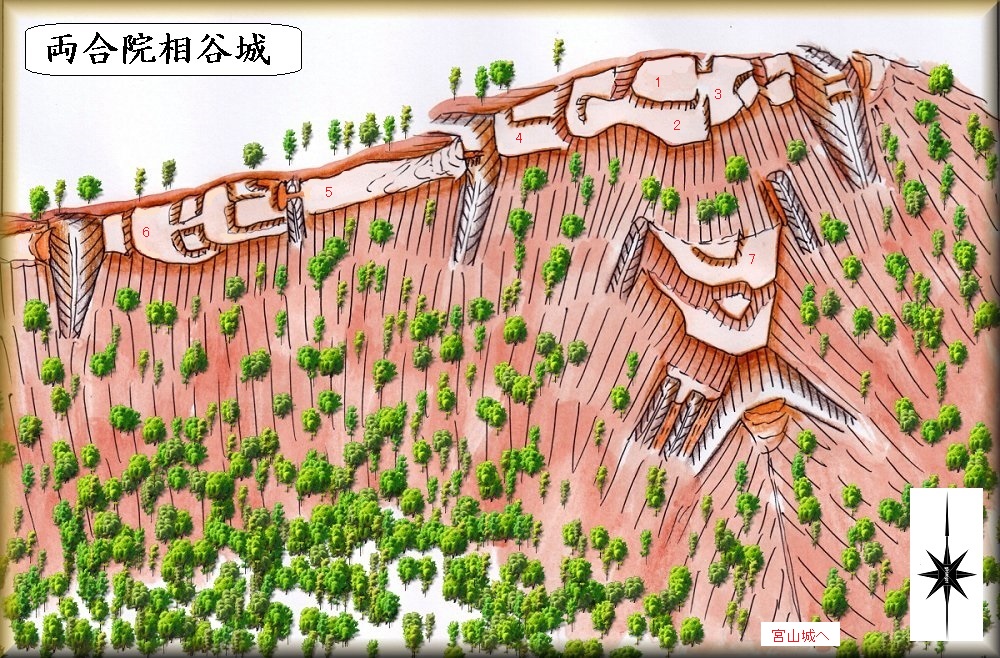

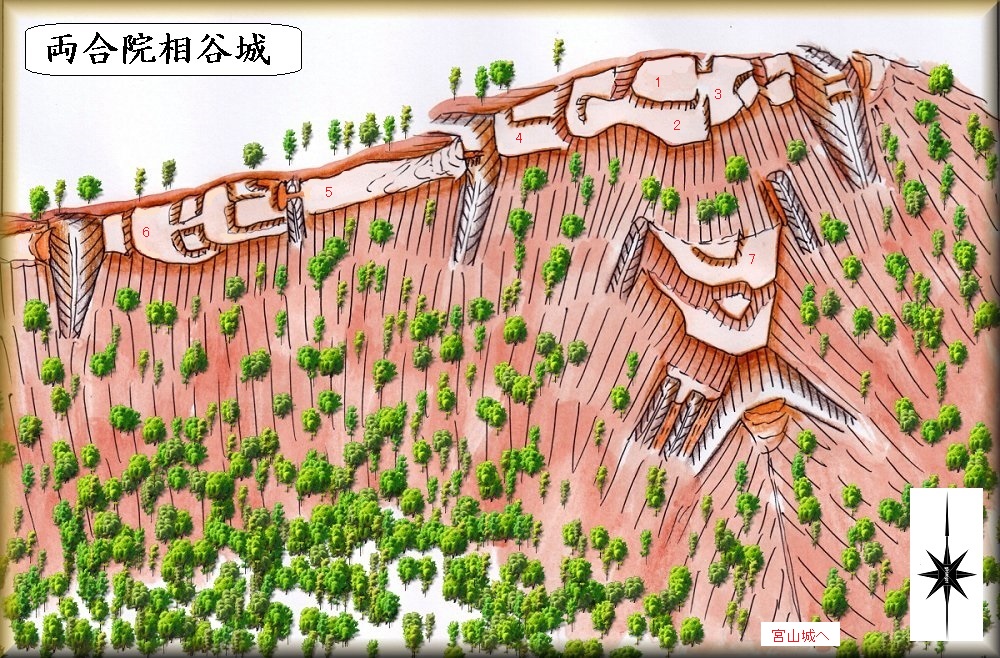

両合院相谷城(福知山市夜久野町直見)

*鳥瞰図の作成に際しては『図解 近畿の城郭』の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『図解 近畿の城郭』の図を参考にした。

両合院相谷城の場所。

両合院相谷城は、宮山城の奥の高い山稜に築かれている。

城のある山稜は山麓からの比高220m、宮山城からでも比高170mほどはあり、かなり高所の城である。

今回は時間がなかったので上まで登ってみることはかなわなかったのだが、参考までに上記の書の図を基にした鳥瞰図を作成して提示しておく。

高所の城にしては、規模も大きく、かなりの土木量を施しているようである。

これだけの規模の城でありながら、城主等、歴史については未詳である。

ということは、こちらも夜久野一族の内乱に伴って築かれた陣城だったのであろうか。

陣城だったとしてもかなり規模が大きいので、それなりの勢力を有する人物によって築かれたのではないかと想像する。

|

|

| 山麓からの遠望。手前が宮山城。奥が両合院相谷城。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

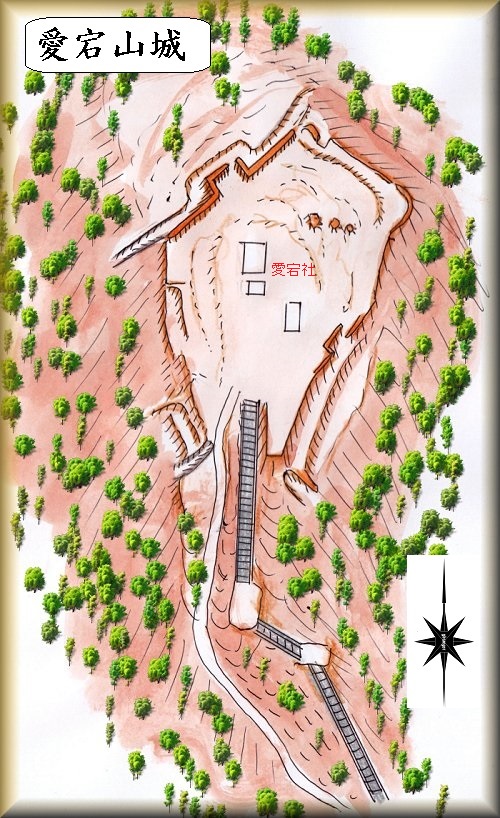

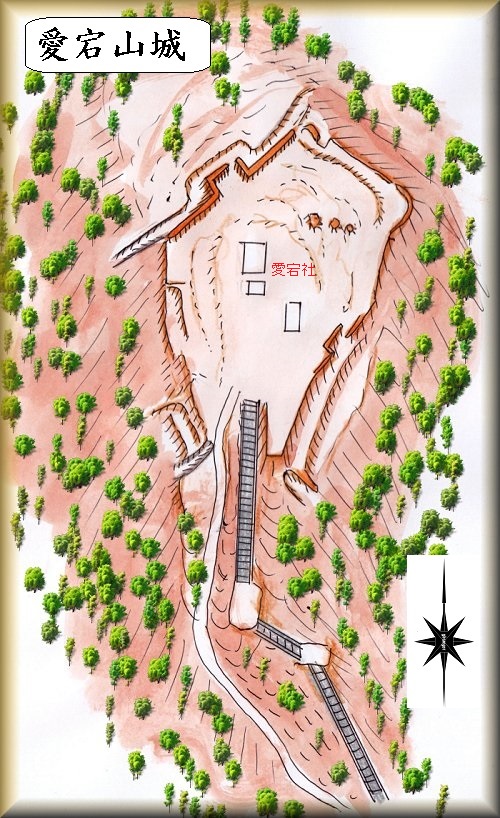

愛宕山城(福知山市土師)

*鳥瞰図の作成に際しては『図解 近畿の城郭』の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『図解 近畿の城郭』の図を参考にした。

愛宕山城の場所。

愛宕山城は福知山市土師にある比高30mほどの愛宕山に築かれた城である。

山頂には愛宕神社が祀られており(ただし2025年3月、社殿は撤去されていた)、山麓には駐車場があるので、車はそこに停めて置くことができる。

後は階段を延々と登って山頂を目指していく。後で気が付いたのだが、階段と並行するようにして車道も付けられていたので、頑張れば車で山頂まで乗り入れることもできるのかもしれない。

山頂部分はごく普通の神社の境内といったイメージであったが、縁部に進んで行くと小規模ながら土塁や堀といった城郭遺構を見ることができる。

規模が小さい割には横矢の張り出し構造なども見られ、やや技巧的である。

構造が小さいことからすると、何かの戦時に臨時に築かれたものだったと見るのがよさそうである。

『丹波志』によると、愛宕山城の城主は芦田小貝であったという。

永正から大永年間頃、猪崎城主の塩見氏の郎党が、愛宕山での合戦の功績によって、丹波守護細川高国から感状を受けている。

その頃、愛宕山城に関連する争乱があったことが想定される。

|

|

| 愛宕神社入口。 |

石段。 |

|

|

| 神社跡。 |

折れている城塁。 |

|

|

| 折れている城塁。 |

折れている城塁。 |

|

|

| 城塁。 |

城塁。 |

|

|

| 城塁。 |

横堀状の部分。 |

|

|

| 参道。 |

|

|

*鳥瞰図の作成に際しては現地案内板の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては現地案内板の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『図解 近畿の城郭』の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『図解 近畿の城郭』の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては現地案内板の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては現地案内板の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『図解 近畿の城郭』の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『図解 近畿の城郭』の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『図解 近畿の城郭』の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『図解 近畿の城郭』の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『図解 近畿の城郭』の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『図解 近畿の城郭』の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『図解 近畿の城郭』の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『図解 近畿の城郭』の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『図解 近畿の城郭』の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『図解 近畿の城郭』の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『図解 近畿の城郭』の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『図解 近畿の城郭』の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『図解 近畿の城郭』の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『図解 近畿の城郭』の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『図解 近畿の城郭』の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『図解 近畿の城郭』の図を参考にした。