京都府綾部市

*参考資料 『図解 近畿の城郭』Ⅰ~Ⅴ(戎光祥出版) 『日本城郭大系』

*参考サイト 城郭放浪記

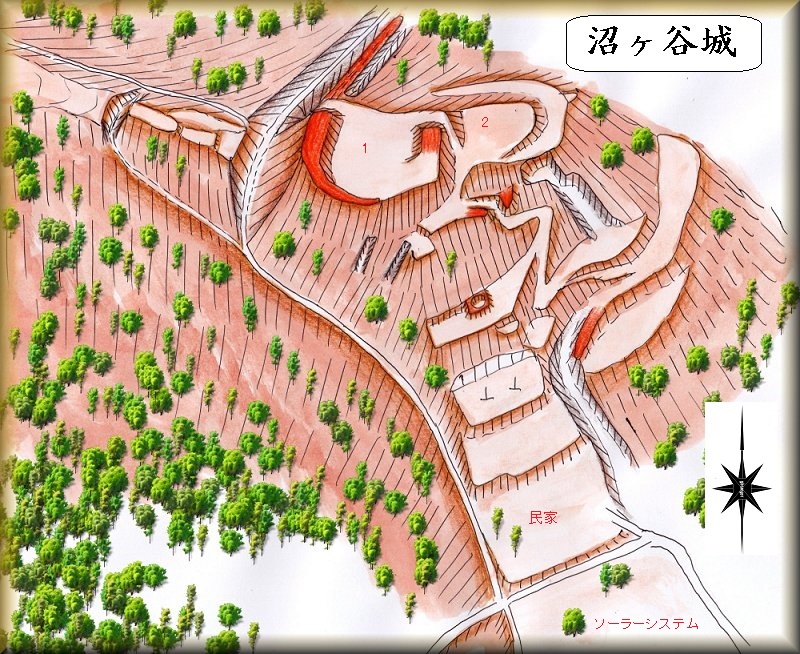

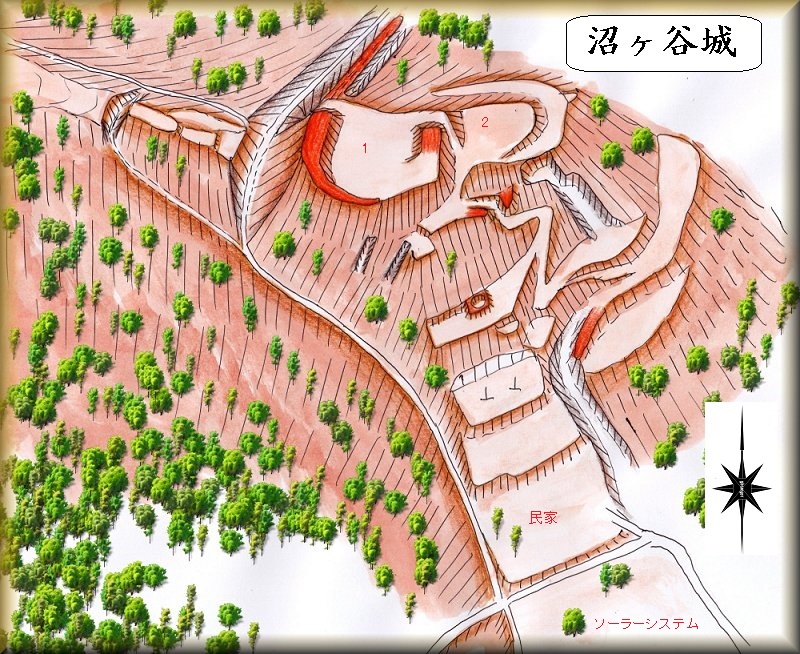

沼ヶ谷城(綾部市十倉中町)

*鳥瞰図の作成に際しては『図解 近畿の城郭』の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『図解 近畿の城郭』の図を参考にした。

沼ヶ谷城の場所。 登城道入口。

沼ヶ谷城は、十倉中町公民館の北側奥にそびえている比高60mほどの山稜に築かれている。

周囲に車を停められる場所が見つからず、どこに停めようかと迷いながら運転していた所、地元の方がいらっしゃったので、沼ヶ谷城のことを伺ってみた。

すると「この先の一番上のお宅の所から入って行けるよ。車を置ける場所もある」と教えていただいたので、そのまま車で一番上のお宅のところまで進んで行くことにした。

ところで、一番上のお宅への道は右回りと左回りの2カ所があるのだが、右回りの道は軽自動車でもぎりぎりの心細い道であった。

おそらく右回りの道が細いので、後から左回りの道を付けたのであろう。だから車で行く場合は左回りの道を進んで行った方が無難である。

一番上のお宅の下にソーラーシステムが建設されていた。その入口付近にわずかな空き地があったので、車はそこに停めさせていただいた。

車を停められそうな場所はここ1ヶ所しかなかったので、地元の方がおっしゃっていたのも、この場所でよいのだろうと思う。

一番上のお宅の左手の山道を進んで行く。すると獣除けの柵の開口部があったので、これを開けてさらに進んで行く。

すぐに城塁のようなものが見えてきた。その上に墓地もあるが、山道はまっすぐ先まで続いている。

この山道をまっすぐに進んで行くと1郭先の大堀切の所まで出ることとなる。

また右手の郭群を進んで行くと何カ所も折れる登城道を経由することになる。おそらく後者の方が大手道なのであろう。そちらを進んで行ってみる。

すると道は何度か折れながら2郭の所まで来た。そこから1段登ったところが1郭である。

1郭の背後には上記の大堀切があり、その先の尾根を進んで行った所にも小規模な堀切が見られたが、実質的な城域は大堀切のところまでであろう。

沼ヶ谷城は、それほど大規模な城郭ではないが、遺構規模が非常に大きく、見ごたえのある城である。

あまり知られていないようだがお勧めの逸品である。

沼ヶ谷城の城主は渡辺氏だったと言われている。渡辺氏は他にもいくつか城を所有しており、当地域の有力国人だったと考えられる。

|

|

| 柵を開けるとすぐに城塁が見えてくる。 |

墓地。 |

|

|

| 郭。 |

登城道。 |

|

|

| 登城道。 |

2郭。 |

|

|

| 2郭。 |

1郭へ。 |

|

|

| 1郭。 |

大堀切。 |

|

|

| 大堀切。 |

背後の尾根に続く道。 |

|

|

| 背後の尾根の堀切。 |

堀切。 |

|

|

| 西側の谷戸部分。 |

城への入口。 |

|

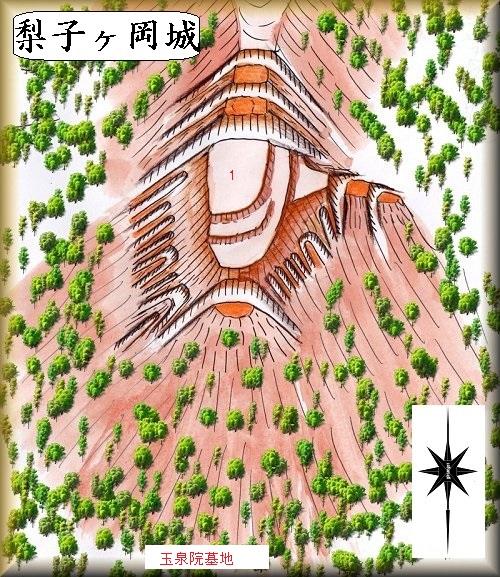

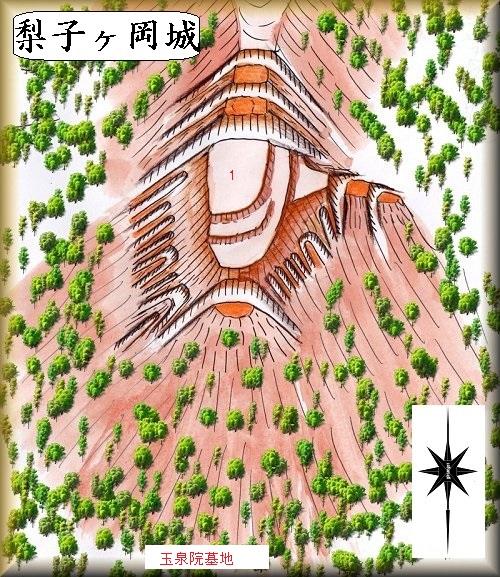

梨子ヶ岡城(綾部市武吉町)

*鳥瞰図の作成に際しては『図解 近畿の城郭』の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『図解 近畿の城郭』の図を参考にした。

梨子ヶ岡城の場所。 玉泉寺墓地から柵を開けて入る。

梨子ヶ岡城は、玉泉寺の南側にそびえる比高60mほどの山稜先端南部に築かれている。したがって玉泉寺を目指して行けばよい。

ところが北側の道路から川を渡ってから玉泉寺までの道はかなり細くて長い。注意して運転する必要がある。

それでも要所要所には寺院までの案内表示があるのでそれに従って進んで行った所、玉泉寺に到着した。

車は玉泉寺の駐車場に停めさせていただいた。

そこから寺院奥の墓地を通って山稜の方に進んで行く。

山稜の手前には獣除けの柵が巡らされているのだが、注意して見れば開口部分があるので、それを開けて中に入って行く。

後は道はなく斜面を直登する。といっても墓地からの比高は40mほどであるから、登って行けばすぐに最初の堀切の所に到達する。

堀切から左右に続く斜面にはいずれも畝状竪堀群が構築されていた。

城は最高所を1郭として、北側に2段の腰曲輪を造成している。

1郭の南側には三重の堀切を置いて尾根続きの部分との分断を図っている。ただし、堀切はいずれもさほど大きなものではない。大規模勢力によって築かれた城ではなさそうである。

1郭から西側に続く小規模な尾根にも二重の堀切が構築されていた。こちらも規模は小さい。

梨子ヶ岡城は非常にコンパクトながら、連続堀切や畝状竪堀群など、それなりに充実した遺構を見ることができる城である。

梨子ヶ岡城の城主は坂田氏だったと伝えられ、山麓には「坂田屋敷」という地名も残っている。

しかし、坂田氏について、それ以上の詳しいことは未詳である。

|

|

| 玉泉寺駐車場。 |

この柵を開けて入る。 |

|

|

| 堀切。 |

堀切。 |

|

|

| 畝状竪堀。 |

畝状竪堀。 |

|

|

| 畝状竪堀。 |

1郭内部。 |

|

|

| 背後の三重堀切。 |

堀切。 |

|

|

| 堀切。 |

堀切。 |

|

|

| 堀切。 |

堀切。 |

|

|

| 西側の二重堀切。 |

堀切。 |

|

|

| 堀切。 |

|

|

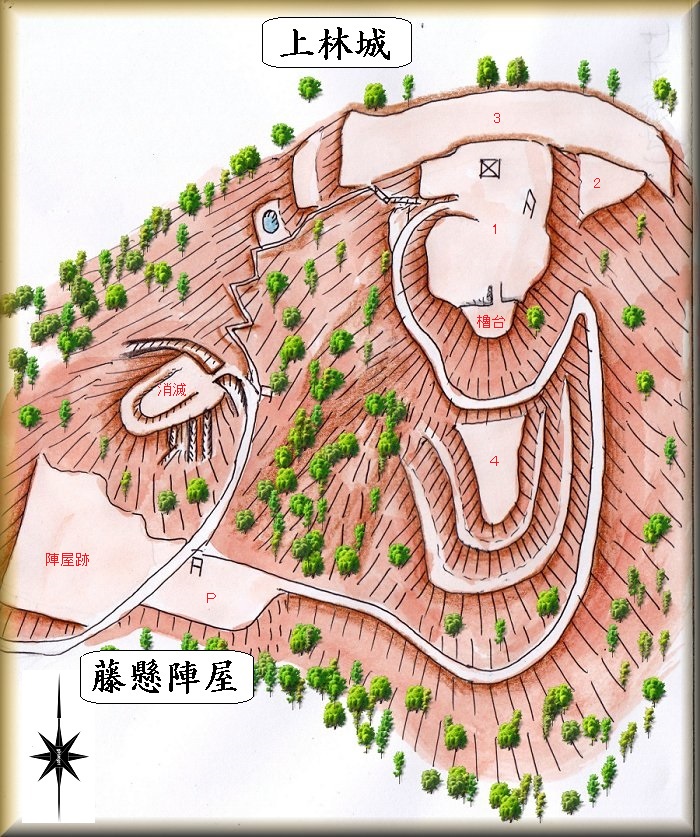

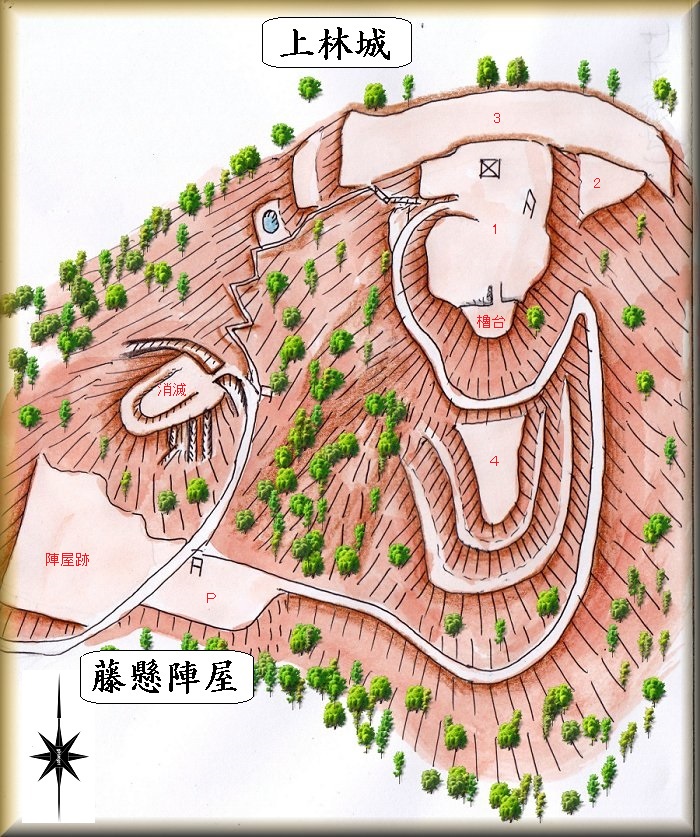

上林(かんばやし)城・藤懸陣屋(綾部市谷津合町城下)

*鳥瞰図の作成に際しては京都府教育委員会のページの図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては京都府教育委員会のページの図を参考にした。

上林城の場所。 藤懸陣屋の場所。

上林城は、上林川の南側にそびえている比高50mほどの古城山に築かれている。

木が切られていることもあり、遠くからでも城山のように目立って見える山である、

車道は藤懸陣屋跡の脇を通って続いており、駐車場も設置されている。

そこから1郭に向けて車道が付けられている。

入口に「上林城駐車場」という案内があったので、そこに車を停めて車道を歩いて登ったのであったが、この道は普通車でも運転できそうな道であった。

「車両進入禁止」といった表示は出ていなかったので、そのまま1郭まで車で登って行ってもよかったのかもしれない。

山上の1が主郭で、南側には櫓台がある。櫓台の手前部分には石積みが見られた。

1郭の側面部下に2郭、さらに北側下には3郭が造成されている。この辺りが城の中心部であろう。

車道の途中の南側の尾根部分には4郭があり、周囲には2段の帯曲輪が造成されている。

3郭から下に降りて行った所には井戸の跡があった。

さらにそこから下に降って行く道が付けられており、入口の所には城の案内板が立てられている。

その脇にも駐車場があった。手持ちの縄張図によると、この駐車場の入口には堀切があり、側面部には3本の竪堀が掘られていたようである。

ただし、現在では消滅してしまったようで、ただの駐車場になっている。

上林城はきれいに整備されており、とても訪れやすい城址である。

また、上林城の下の一軒のお宅のあるところが藤懸陣屋の跡となっている。

上林城の城主は上林下総守だったと言われている。

明智光秀の丹波侵攻が行われると、上林城は攻撃され、上林氏は追放された。

その後には高田豊後守治忠が1万石で上林城に入城した。

関ケ原合戦の際、高田豊後守は西軍に属して田辺城攻めに参加したため改易となってしまう。

その後には、藤懸永勝が入部して陣屋を営んだ。

藤懸氏は氷上郡小雲で1万3千石の所領を得ていたが、彼も関ケ原の役で西軍に所属し田辺城攻撃に参加した。

そのため改易にされかかったが、細川藤孝の口添えがあり、7千石を減らされて、6千石の旗本として上林に入部することになったのである。そして築いたのが藤懸陣屋である。

減封されたとはいえ、幕臣として存続することができたのであった。

後に子弟に分地していったので、廃藩置県の際には4千石となっていた。

|

|

| 上林川越しに古城山を見る。 |

駐車場。 |

|

|

| 4郭下から1郭城塁を見る。 |

4郭。 |

|

|

| 4郭。 |

1郭へ。 |

|

|

| 1郭。 |

櫓台。 |

|

|

| 櫓台。 |

櫓台から。 |

|

|

| 1郭。 |

2郭。 |

|

|

| 3郭。 |

虎口。 |

|

|

| 階段。 |

3郭。 |

|

|

| 井戸。 |

入口の案内板。 |

|

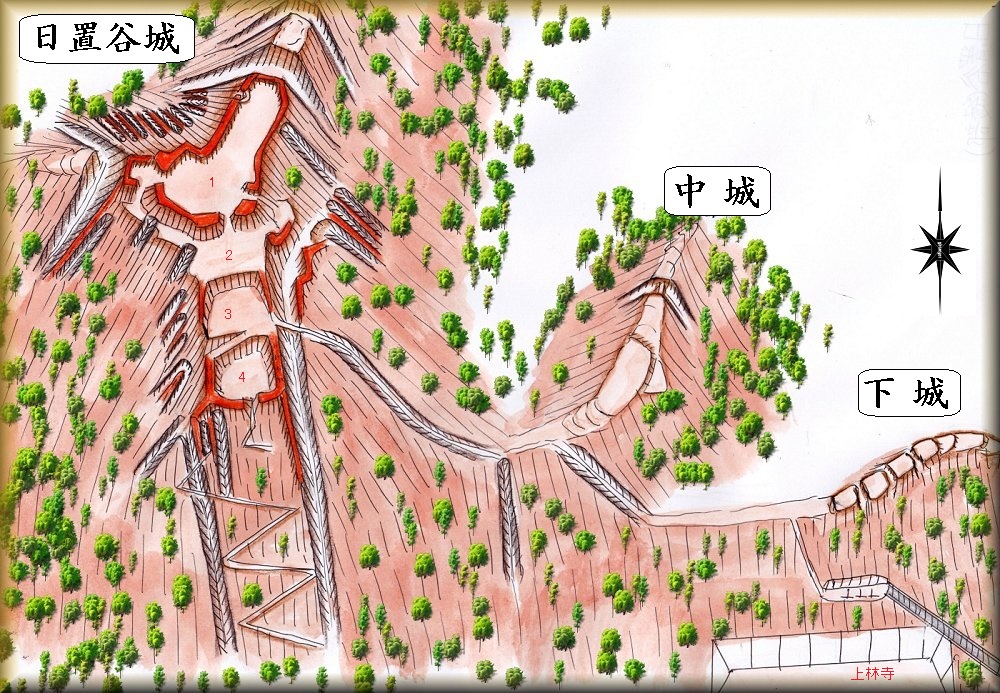

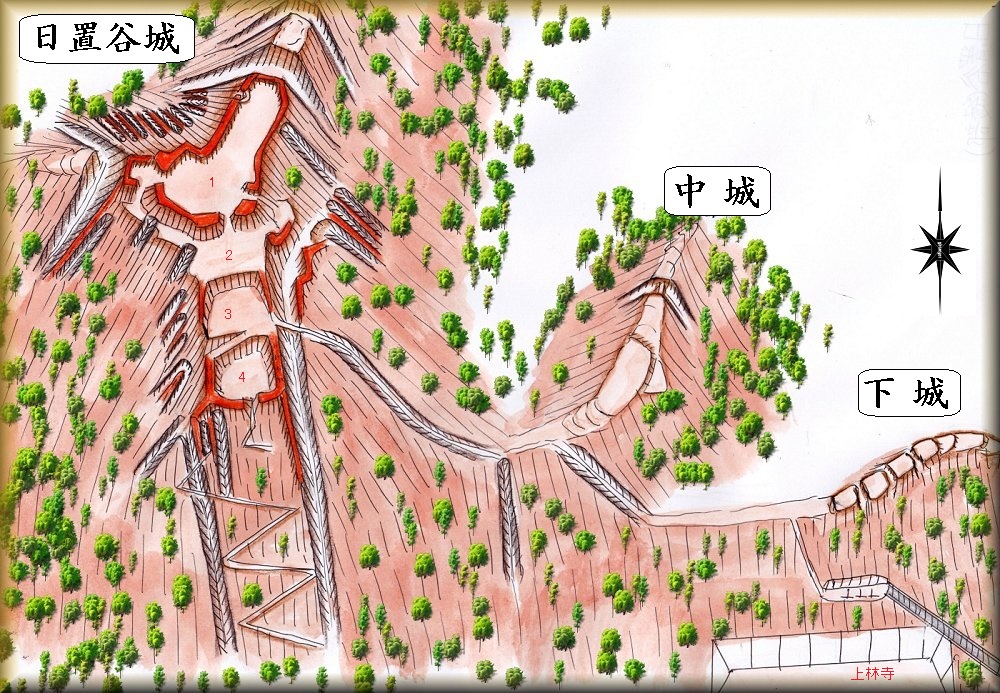

日置谷(へきたに)城(綾部市谷津合町村中)

*鳥瞰図の作成に際しては城郭放浪記の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては城郭放浪記の図を参考にした。

日置谷城の場所。 墓地への入口。

上林寺の背後の比高80mほどの山稜が日置谷城の跡である。

車は上林寺の駐車場に停めさせていただいた。

上林寺の北側先端の所から、山に入って行く立派な階段が付けられていた。途中に柵があったので、それを開けて階段を進んで行く。

すると、上林寺背後上の墓地の所まで来た。階段は、この墓地に行くためのものであったらしい。

墓地の奥から山稜上に登って行く道が付けられている。ただし、ヤブが少ないうえに急斜面でもないので、どこからでも直登できる山である。

いったん山稜に登ったところで東側の先端部分に進んで行く。この先が下城である。

下城は尾根上を浅い堀切でいくつかに分断した簡素なものである。城の入口を見張る施設だったのであろう。

下城から尾根を進み、切通しを登って次の尾根に上がったところに中城がある。

中城も簡素な構造で、わずかな削平地と先端の小規模な堀切、側面部の腰曲輪によって構成された城である。ただし、尾根続きの部分が自然傾斜のみで、堀切も切岸もないのが気にかかる。

こちらも登城道の監視のための施設であったろう。

中の城からさらに上に登って行く。すると大きな竪堀とその先の城塁が見えてきた。ここからが主城域といったところである。

日置谷城の1郭は、土塁で囲まれた長靴のような形状の郭で、1郭の虎口は西側と南側とにある。

西側の虎口を出たところには馬出が構築され、その先が大堀切となっている。

南側の虎口を出たところには2郭がある。2郭の側面部の一部には土塁が付き、その下まで竪堀が続いている。

また、いずれの虎口も脇の部分が櫓台状の形状をしている。

1郭の北西側の斜面には畝状竪堀が多数構築されている。

また、北側の尾根続きには二重の堀切を配置して分断を図っていた。

1郭から南側に2,3,4と段々の郭が配置され、4郭は土塁囲みとなっている。

4郭の中央部分にも虎口があり、4郭の左右から竪堀が下方まで長く延びている。

この2本の竪堀の間をジグザグの登城道が付けられている。日置谷城はなかなか技巧的な城郭である。織豊期の陣城といった雰囲気と言っていい。

|

|

| 上林城方向からの遠望。 |

登城道入口。 |

|

|

| 下城。 |

下城。 |

|

|

| 下城。 |

下城。 |

|

|

| 下城。 |

|

|

|

| 中城。 |

中城。 |

|

|

| 中城。 |

中城の堀。 |

|

|

| 堀と土橋。 |

腰曲輪。 |

|

|

| 続いて日置谷城へ。城の入口の竪堀。 |

竪堀。 |

|

|

| 竪堀。 |

堀。 |

|

|

| 堀と城塁。 |

横堀。 |

|

|

| 1郭虎口。 |

横堀。 |

|

|

| 畝状竪堀。 |

馬出から見る虎口。 |

|

|

| 1郭城塁。 |

畝状竪堀。 |

|

|

| 堀切。 |

堀切。 |

|

|

| 堀切。 |

堀切。 |

|

|

| 1郭土塁。 |

虎口。 |

|

|

| 3郭城塁。 |

4郭土塁。 |

|

|

| 4郭虎口。 |

竪堀と城塁。 |

|

|

| 畝状竪堀。 |

竪堀と城塁。 |

日置谷城の城主等、歴史については未詳である。

発掘調査の結果からは、石垣や織豊期時代の遺物などが検出されており、織豊期時代の陣城だったのではないかと想定されている。

これは遺構の状態ともマッチするものである。 |

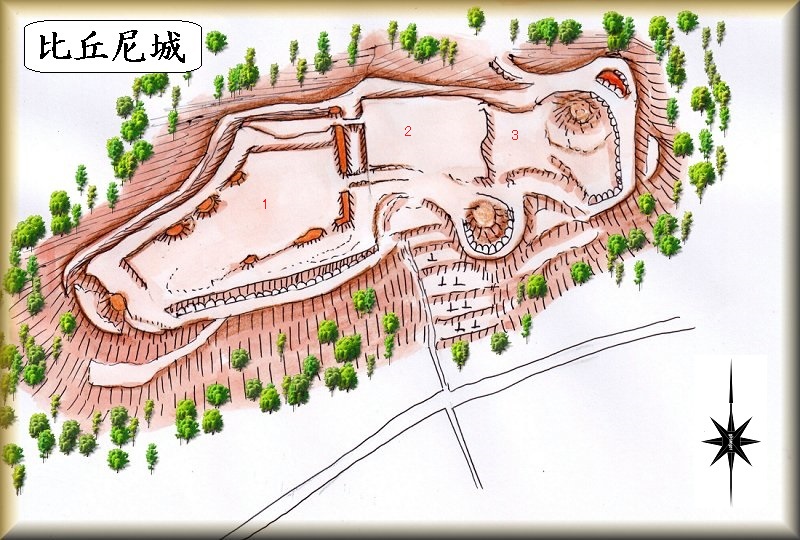

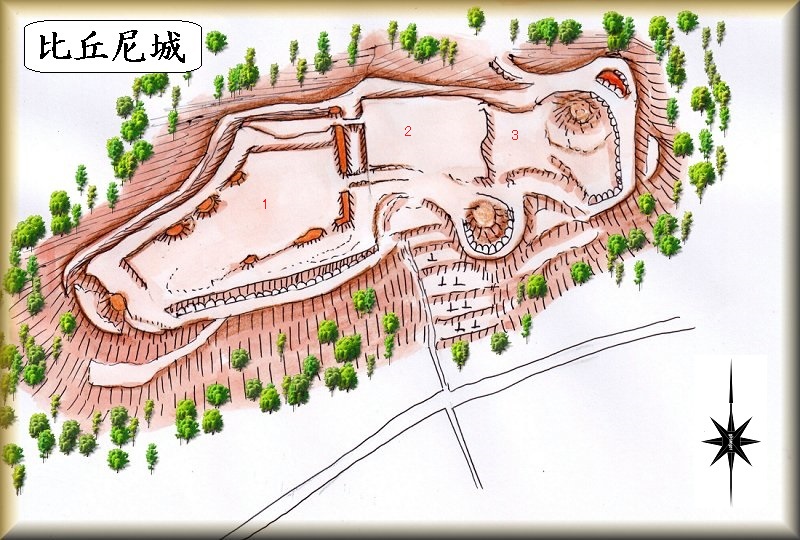

比丘尼城(綾部市五津合町縄手)

*鳥瞰図の作成に際しては『図解 近畿の城郭』の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『図解 近畿の城郭』の図を参考にした。

比丘尼城の場所。 城内への入口の場所。

比丘尼城は縄手の集落の背後にそびえる比高20mほどの低い台地に築かれている。

城への入口が分からなかったため地元の方に伺ったところ、東側の民家の間に入口があるということを教えていただいたのでそちらを目指す。

そこから山中に進んで行くと獣除けの柵の開口部があった。それを開けて入って行く。

進んで行くと段々の削平地がある。ここは古い墓地だったようで、後世の改変が考えられる場所である。

それらを抜けて進んで行くと1郭東側の堀の所まで来た。土塁の間に虎口が見えている。

1郭は東西に長く、何カ所かに土塁の残欠が見られる。それらが古墳のように見えているのだが、実際にもともとは古墳だったのかもしれない。

1郭の周囲には腰曲輪が造成されているのだが、どうも壁面を重機で削っているように見える。かつて城内に重機が入ってけっこうな部分が改変されているのと考えられる。

西側の先端部に櫓台のような土壇があるが、これも古墳かもしれない。

1郭の東側が2郭であるが、どうも区画が明瞭でない。さらに東側には3郭があったかと想定されるのだが、こちらもかなり改変されてしまっているかのように見える。

比丘尼城は何となく城らしい雰囲気を残してはいるものの、かなり改変されてしまったようで、本来の形状は分かりにくくなってしまっている城である。

比丘尼城の城主等、歴史については未詳である。

これも一種の陣城であったろうか。

|

|

| 南側から。 |

城内への入口。 |

|

|

| この柵を開けて入る。 |

1郭堀。 |

|

|

| 虎口。 |

1郭内部と土塁。 |

|

|

| 土塁。 |

腰曲輪。 |

|

|

| 土塁。 |

土塁。 |

|

|

| 先端の土塁。 |

腰曲輪。 |

|

|

| 腰曲輪。 |

腰曲輪と虎口。 |

|

|

| 2郭城塁。 |

3郭城塁。 |

|

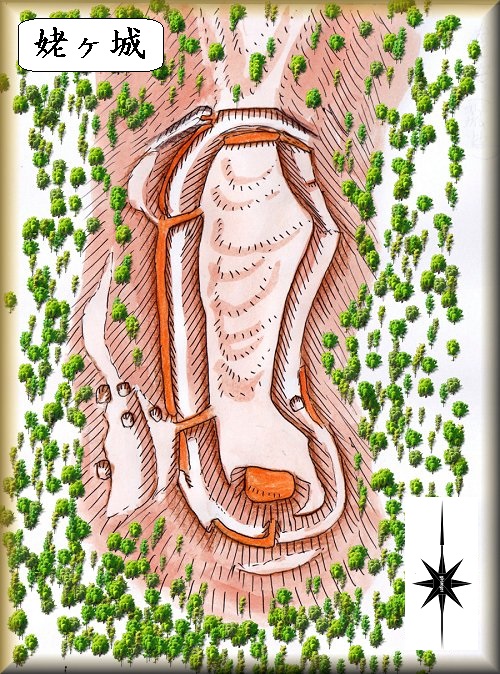

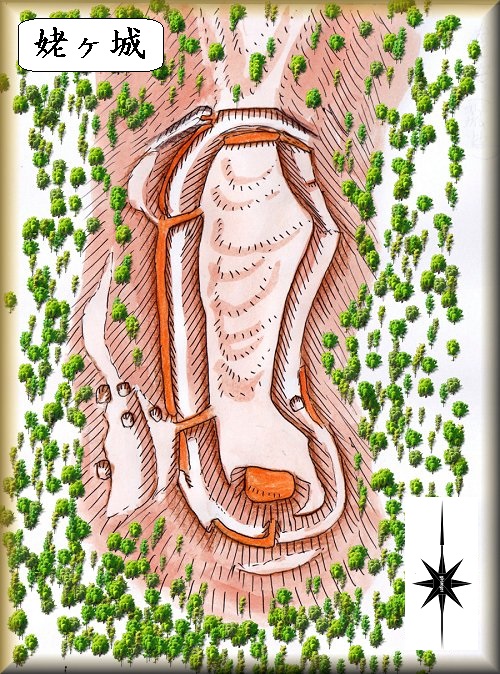

姥ヶ城(綾部市五津合町)

*鳥瞰図の作成に際しては京都府教育委員会ページの図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては京都府教育委員会ページの図を参考にした。

姥ヶ城の場所。

沼沢地帯を挟んで比丘尼城の北側の比高30mほどの山稜に築かれているのが姥ヶ城である。

比丘尼城と姥ヶ城との間には放棄された水田と川があるので、直接通り抜けることは難しい。

姥ヶ城方向に行くには、北側から上林川に架かる橋を渡って南下して、城の山稜に取り付いて行くしかない。

ということで北側の橋を渡って、姥ヶ城方向に進んで行く。西側の道路には路肩の余白があったので車は適当なところに停めさせていただいた。

山稜の周囲には獣除けの柵が巡らされている。その開口部らしきものを見つけることはできたのだが、その先は踏破不能なほどの笹薮となっていた。これでは城内まで到達することは困難である。

ということで、探索はあきらめた。鳥瞰図は上記のサイトの図面に基づいて作成してみたものである。

城は南北に長い尾根を利用した単郭のもので南北に土塁を配置している。

特に南側が大きくなっており櫓台だったようである。

1郭の東側には帯曲輪、西側には横堀を設置している。この形状からすると、西側からの接近を警戒していた事が分かる。

西側の虎口の周辺にはいくつかの用途不明の穴が掘られているらしい。

姥ヶ城の城主等、歴史については未詳である。

これも一種の陣城と見てよさそうに思われる。

比丘尼城と同時期に取り立てられたものではないかと想像する。

|

|

| 右が比丘尼城。左が姥ヶ城。 |

上林川を渡る橋。 |

|

|

| 城への入口。 |

ヤブがひどくて進む気になれない。 |

|

|

| 上林川越しに見る姥ヶ城(左)と比丘尼城。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

*鳥瞰図の作成に際しては『図解 近畿の城郭』の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『図解 近畿の城郭』の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『図解 近畿の城郭』の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『図解 近畿の城郭』の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては京都府教育委員会のページの図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては京都府教育委員会のページの図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては城郭放浪記の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては城郭放浪記の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『図解 近畿の城郭』の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『図解 近畿の城郭』の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては京都府教育委員会ページの図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては京都府教育委員会ページの図を参考にした。