京都府綾部市

*参考資料 『図解 近畿の城郭』Ⅰ~Ⅴ(戎光祥出版) 『日本城郭大系』

*参考サイト 城郭放浪記

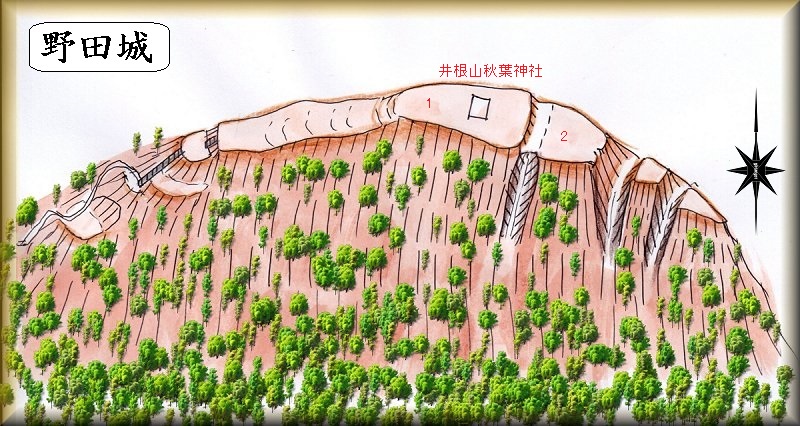

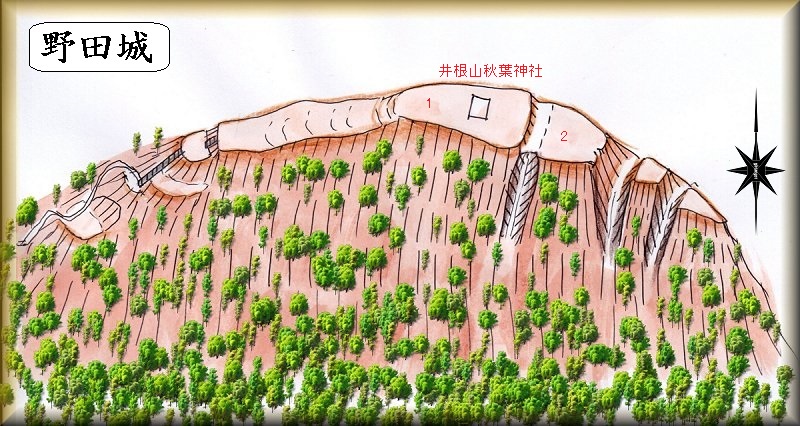

野田城(綾部市寺町須知山)

*鳥瞰図の作成に際しては『図解 近畿の城郭』の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『図解 近畿の城郭』の図を参考にした。

野田城の場所。 登城口の公園。

野田城は由良川の南側にそびえる比高100mほどの山稜に築かれている。山頂には井根山秋葉神社が祀られており、山麓から参道が付けられている。

南側の山麓下に井根山公園があり、そこに駐車スペースがあるので、車はそこに停めさせていただいた。

そこから山頂にかけて車道が付けられている。普通車でも運転てきそうな道で、車を乗り入れたくなってしまう所なのであるが、入口に「車両進入禁止」と書かれた看板が立てられているので、仕方なく歩いて登ることにした。

車道は山の側面部を大きく回り込んでいるため歩くには時間がかかる。

そこで、途中から徒歩用の山道に入り込んで、そこから山頂を目指すことにした。

登って行くと、市のシンボルキャラクターの像のようなものがあり、そこから進んで行った上の部分に秋葉神社が祀られていた。

ここまでの部分は緩やかな斜面になっており、城郭加工されている雰囲気はない。

ただし、神社の先の2郭の側面部には竪堀があり、さらにその先には2本の堀切が残されており、城郭らしい雰囲気を見せている。

東側にばかり防御構造を固めている山城である。

野田城から南東の尾根をさらに登って行くと、白ヶ城がある。

野田城の城主等、歴史については未詳である。

|

|

| 南側から |

登城道入口。 |

|

|

| 下の郭の祠。 |

下の郭。 |

|

|

| 市のオブジェだろうか。 |

1郭の秋葉神社。 |

|

|

| 2郭。 |

堀切。 |

|

|

| 堀切。 |

堀切。 |

|

|

| 堀切側面部の石。 |

堀切。 |

|

|

| 堀切。 |

2郭。 |

|

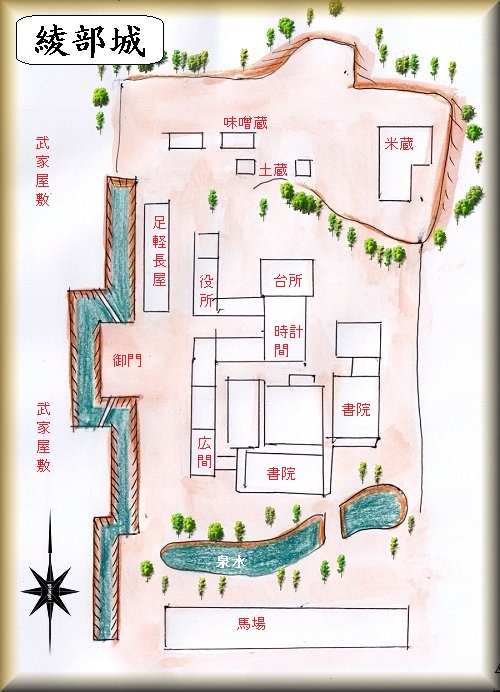

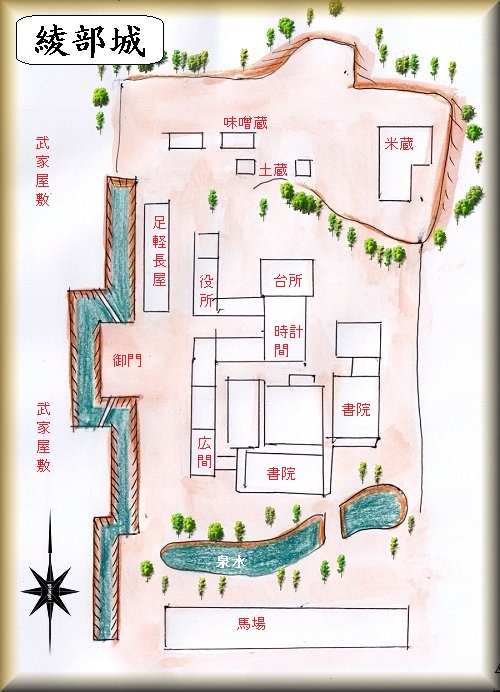

綾部城(綾部陣屋・上野城・綾部市上野町上野)

*鳥瞰図の作成に際しては現地案内板の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては現地案内板の図を参考にした。

綾部城のあった場所。 大手門跡。

綾部小学校や大本教本部がある一帯が綾部城のあったところである。

現在では市街地化が進んでいるために、遺構は消滅してしまっているようである。

ただ、北側部分が土手状になっており、これがかつての城塁の名残であったかと思われる。

西側にある保育園の前には「大手跡」の案内が立てられていて、大手が西側方向にあったことが分かる。

その脇には「皇后坂」と書かれた案内も立てられている。

綾部城は慶安4年(1651)、九鬼氏の城として築かれた。

九鬼氏と言えば志摩の海賊大名として有名で、鳥羽城をその居城としていた。

寛永9年(1632)、志摩国鳥羽城主の九鬼守隆が死去、子の九鬼隆李と弟の久隆が相続争いを起こして藩を2分するような騒動となった。

結局、久隆が家督を継ぐこととなったのだが、幕府の裁定によって本領は2分され、2人で分割相続することとなった。

翌寛永10年(1633)、久隆は5万5千石から3万6千石に減封されて志摩国鳥羽から摂津三田へ転封となった。

弟の隆李は新封2万石で丹波国綾部に入部した。そして綾部陣屋を築いたのだが、これは前期綾部陣屋と呼ばれている。

ところがこの陣屋は慶安3年(1650)に火災によって全焼してしまった。

そして翌年、幕府の許可を得て新たに上野の台地に築いたのが綾部城である。そのため上野城とも呼ばれている。

|

|

| 城址辺り。 |

大本教本部。 |

|

|

| 城の御殿のような建物である。 |

城塁。 |

|

|

| 皇后坂。 |

大手門跡。 |

|

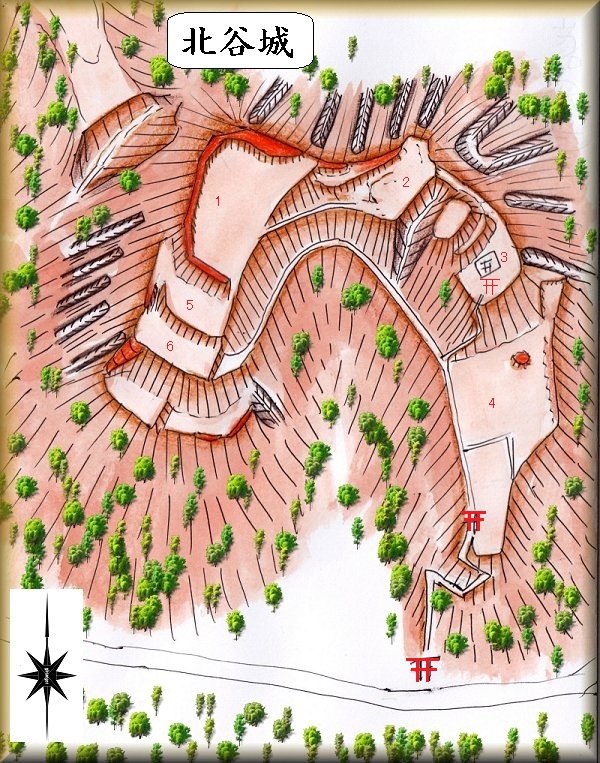

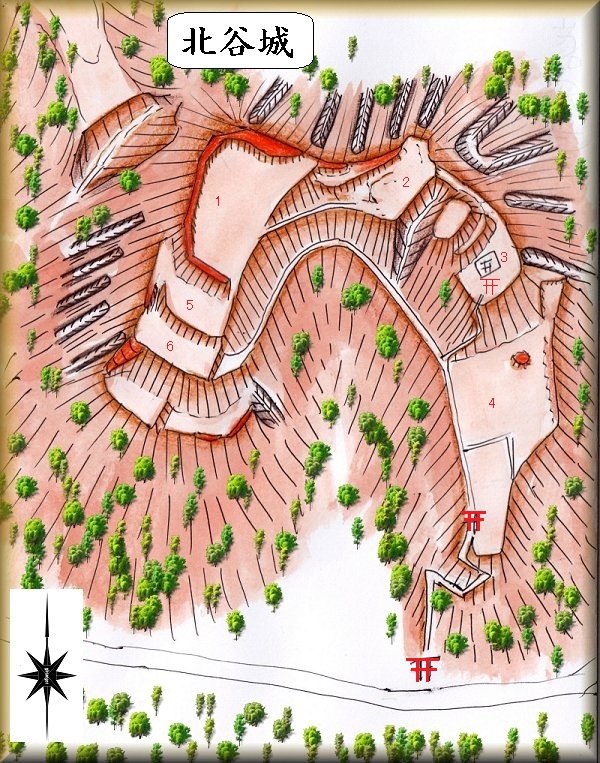

北谷城(綾部市とよさか町北谷)

*鳥瞰図の作成に際しては城郭放浪記の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては城郭放浪記の図を参考にした。

北谷城の場所。 登城口入口。

綾部工業団地の東側にそびえている比高30mほどの山稜が北谷城の跡である。

山稜の南側の道路を進んで行くと、道路脇に赤い鳥居が立てられているのが目に入ってくる。ここが登城口である。

鳥居の脇には空き地があるので、車はそこに停めて置くことが可能である。

後は参道を登って行けば4郭を経由して、さらに一段登って行った所に稲荷神社が祀られている。

城の主要部はさらにその先にあり、堀切を越えて行ったところが2郭、その上の最高所が1郭となっている。

1郭は東側を除く参方向に土塁を巡らせている。

また南西方向に、5,6といった郭を連続配置している。

城の西側と北側の斜面には畝状竪堀を造成している。

北谷城の城主等、歴史については未詳である。

|

|

| 南側から。 |

入口。脇に車を置ける。 |

|

|

| 4郭の鳥居。 |

3郭の城塁。 |

|

|

| 3郭の稲荷神社。 |

畝状竪堀。 |

|

|

| 堀切。 |

2郭。 |

|

|

| 1郭。 |

1郭。 |

|

|

| 1郭。 |

5郭。 |

|

|

| 土塁。 |

堀切。 |

|

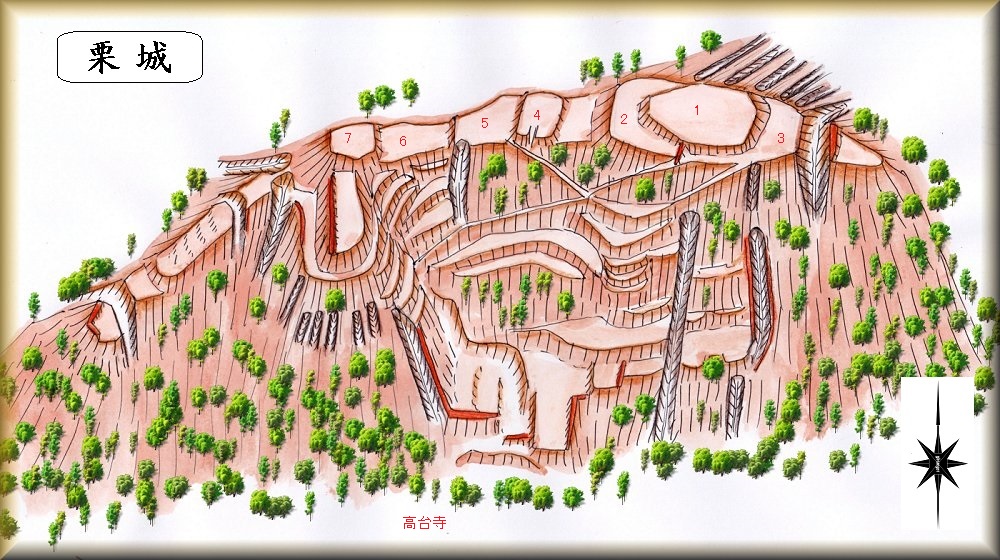

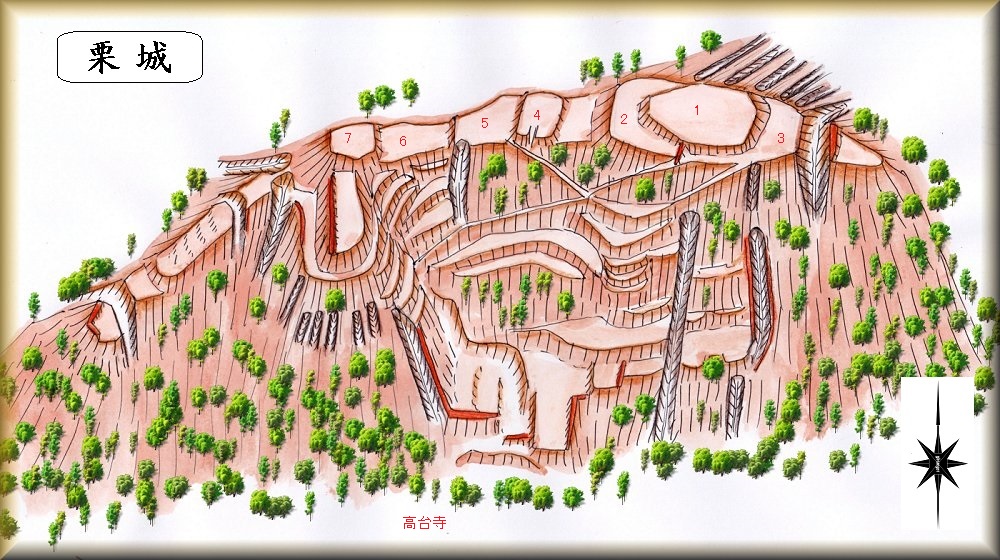

栗城(綾部市栗町上村)

*鳥瞰図の作成に際しては『図解 近畿の城郭』の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『図解 近畿の城郭』の図を参考にした。

栗城の場所。 山麓の高台寺から登る。

高台寺の背後にそびえる比高90mほどの山稜が栗城の跡である。

というわけで高台寺を目指していけばよい。車は高台寺の駐車場に停めさせていただいた。

高台寺の背後に回り込んでみたが、登城道のようなものは見受けられない。仕方がないので砂防ダムの右手辺りからテキトーに直登していくことにした。

上に登っていく途中の斜面には何段もの平場が形成されており、その側面部には土塁や竪堀が造成されている。山麓に近いこれらの郭は、居館に関連するものなのであろうか。

そうして山稜上に登って行くと、上には東西に長く多数の郭が造成されているのが分かる。

そのうちの最高所が1郭で、東側下の3郭の先には大堀切を構築している。

またその北側には畝状竪堀があるが、それほど明瞭なものではない。

西側に進んで行くと7郭の先が深い切岸となっており、土橋を中央に残した堀切が接続している。

その先は自然傾斜の斜面となり、堀切を隔てて西側先端の郭に到達する。城域はここまでのようである。

そこから下に降りて行ったら、最初の砂防ダムの左側に出ることができた。

栗城は規模は大きいのだが、全体構造を今一つ把握しづらい城である。

栗城は大槻氏の居城だったと伝えられている。

南北朝時代の建武4年(1337)6月、栗村川原で合戦が行われており、大槻氏も参加したと想定される。

戦国期になると大槻氏の勢力も拡大し、栗城も拡張されていったと考えられる。

『丹波志』によると、いつの頃かは分からないが、栗城主の大槻民部は、四条川原で討ち死にしたという。

『東栗村城山軍記』によると、永禄3年(1560)に若狭高浜城主逸見駿河守宗近と高田豊後らによって栗城は攻撃された。

この時は客将の村上蜂之助義近が奮戦し、逸見宗近を討ち取り、敵を撃退することに成功した。

天正年間には、城主の大槻民部が上京している留守に、赤井氏に攻め寄せられた。この時は民部の妻が討ち取られたというが、夫の留守中、妻が陣頭に立って指揮していたのであろうか。

|

|

| 高台寺の背後が城址。 |

砂防ダムの所から取り付いた。 |

|

|

| 郭と土塁。 |

土塁。 |

|

|

| 虎口。 |

竪堀。 |

|

|

| 3郭。 |

2郭。 |

|

|

| 1郭。 |

その下の郭。 |

|

|

| 堀切。 |

畝状竪堀。 |

|

|

| 郭。 |

郭。 |

|

|

| 堀切。 |

堀切と土橋。 |

|

|

| 堀切。 |

堀切。 |

|

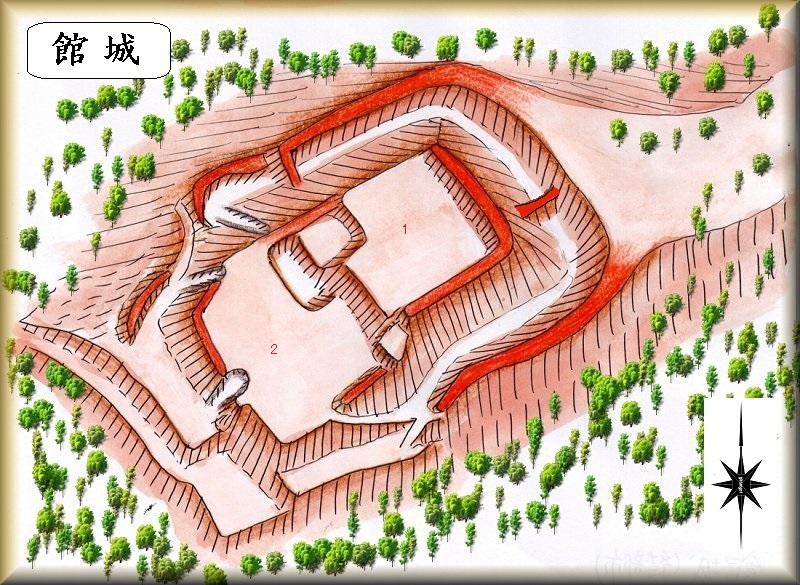

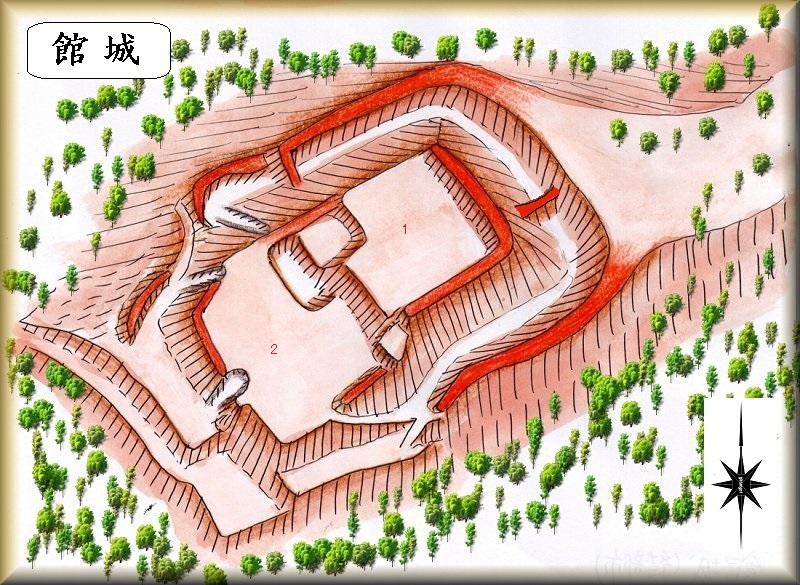

館(たち)城(綾部市館町字城の段)

*鳥瞰図の作成に際しては『図解 近畿の城郭』の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『図解 近畿の城郭』の図を参考にした。

館城の場所。 城への入口の場所。

館城は、その名も館町の集落の背後にそびえている比高20mほどの山稜の先端部分に築かれている。

文字通り、城というよりは居館に近いものであったかと思われる。

城の北側を林道が通っているので、これに乗り入れていく。未舗装ではあるが、車で普通に運転できる林道となっている。

ちょうど城の北側にさしかかったところで、南側の城内に接続する道が見えてくる。車は近くの路肩の余白に停めておけるので、歩いて南側に進んで行く。

そうして山稜に登り西側に進んで行くと、すぐに大きな横堀の所に到達することができる。

城は2郭構造のもので、周囲には横堀が大きく巡らされている。

メリハリが利いていて構造がよく分かる横堀である。

1郭に入ってみると、東側から西側にかけて土塁が巡らされている。

2郭と1郭の接続部分は、内枡形構造になっており、なかなか技巧的である。

館城は簡単に登れて、充実した遺構を見ることのできる城である。

館城の城主は石河氏であった。

石河氏は関ケ原合戦の際に西軍に所属し、田辺城の攻撃に参加したために、戦後改易となってしまった。

それに伴い、館城も廃城となってしまったのであろう。

|

|

| 林道脇のこの部分から城址方向へ。 |

横堀。 |

|

|

| 土橋。 |

横堀。 |

|

|

| 横堀。 |

土塁。 |

|

|

| 1郭。 |

1郭。 |

|

|

| 土塁。 |

虎口。 |

|

|

| 虎口。 |

2郭。 |

|

|

| 横堀。 |

横堀。 |

|

|

| 横堀。 |

横堀。 |

|

下館城(綾部市館町下館)

下館城の場所。

下館城の場所。

下館城は、館城の西側500m、下館の集落の真ん中にある。

集落内部を進んで行くと、櫓台のようなものが見えてくる。これがわずかに残る遺構のようである。

櫓台の前には城址標柱が立てられ、上には小さな神社が祀られている。

しかし、それ以外の遺構はよく分からない。これだけではどのような城館だったのか理解することはできない。

集落の周囲に堀を巡らせ、集落を取り込んで防衛するような城館だったのではないかと想像される。

下館城も石河氏に関連した城であったと考えられる。

現地の城址標柱には「石川備後守城跡」と書かれている。

『丹波志』によると、三重の堀を巡らせ、天守の跡という東西20間南北8間の段があったという。

三重の堀を巡らせているということで、現状からは想像できないほど大きな平城だったようである。

現在残る櫓台が、天守台のようなイメージがあるのだが、せいぜい4間四方ほどの規模である。これよりも相当大きな段が、かつては存在していたということらしい。

往時の規模を推し量ることは難しい城となってしまっている。

|

|

| 櫓台。 |

標柱。「石川備後守城跡」とある。 |

|

|

|

祠。 |

|

|

| 城塁。 |

|

|

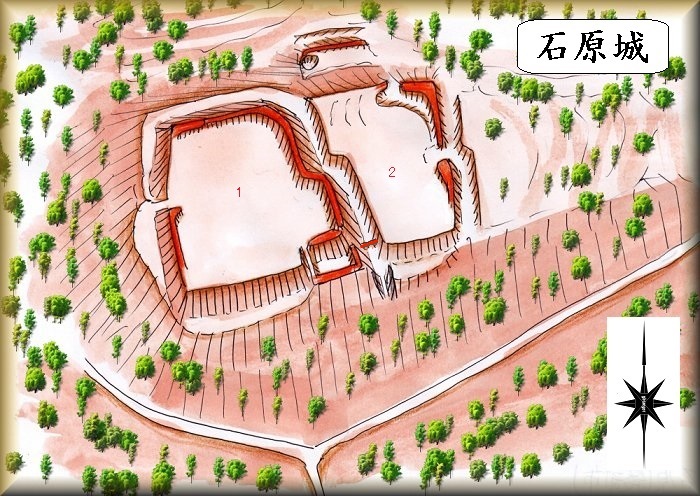

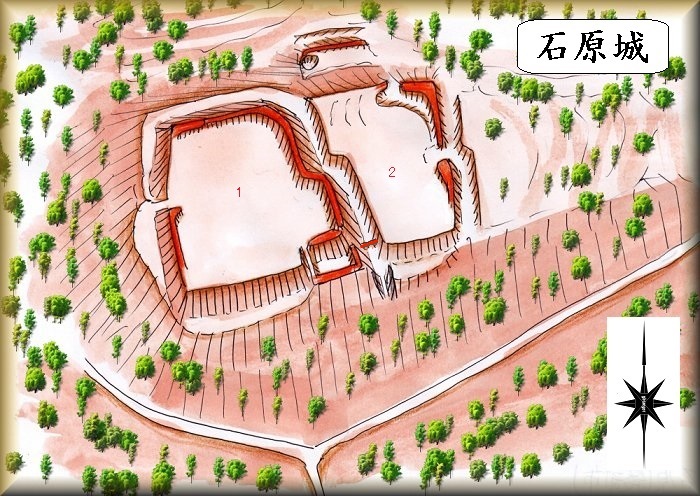

石原城(綾部市石原町山根)

*鳥瞰図の作成に際しては『図解 近畿の城郭』の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『図解 近畿の城郭』の図を参考にした。

石原城の場所。 城への入口の場所。

石原城は石原町の集落の北側にそびえる比高30mほどの山稜先端部に築かれている。

集落の細い道を一番上のお宅の手前まで進んで行った所に空き地があったので、現地の方にお願いして車はそこに停めさせていただいた。

現地の方に伺ったところ「石原城は、一番上の家の脇から登って行った所にある」とのことなので、そのお宅の脇を通って山中に入って行く。

すると獣除けの柵があったのでそれを開けて内部に進入する。

入ったところで道が2つに分かれている。どちらに進んで行ってもよいのだが、城はその真上に当たるので、テキトーなところから直登していった方が手っ取り早く城内に到達する。

柵の所からの比高は20mほどであるから、簡単に登って行くことが可能である。

城は2郭構造のものである。1郭には北側から東側にかけて高土塁が巡らされており、虎口は西側と南側の2カ所にある。

南側の虎口を出たところには長方形に囲まれた区画が形成されている。枡形に関係するような仕掛けなのだろうか。

西の虎口を出たところはテラス状の区画になっている。

堀を隔てた東側には2郭があるが、こちらは土塁も堀も控えめなものであった。

戦時に取り立てた陣城といった雰囲気の城であり、規模や構造などから織豊期の陣城のように感じられる城である。

石原城の城主等、歴史については未詳である。

やはり、一時的にしか使用されなかった陣城だったのであろう。

|

|

| 民家の脇から登って行く。 |

柵を開けると山道がある。 |

|

|

| 2郭の堀。 |

堀と土橋。 |

|

|

| 2郭。 |

2郭土塁。 |

|

|

| 1郭堀。折れを伴っている。 |

堀。 |

|

|

| 堀。 |

横堀。 |

|

|

| 堀と城塁。 |

南側の虎口。 |

|

|

| 1郭。 |

1郭。 |

|

|

| 1郭。 |

1郭。 |

|

|

| 西の虎口。 |

腰曲輪。 |

|

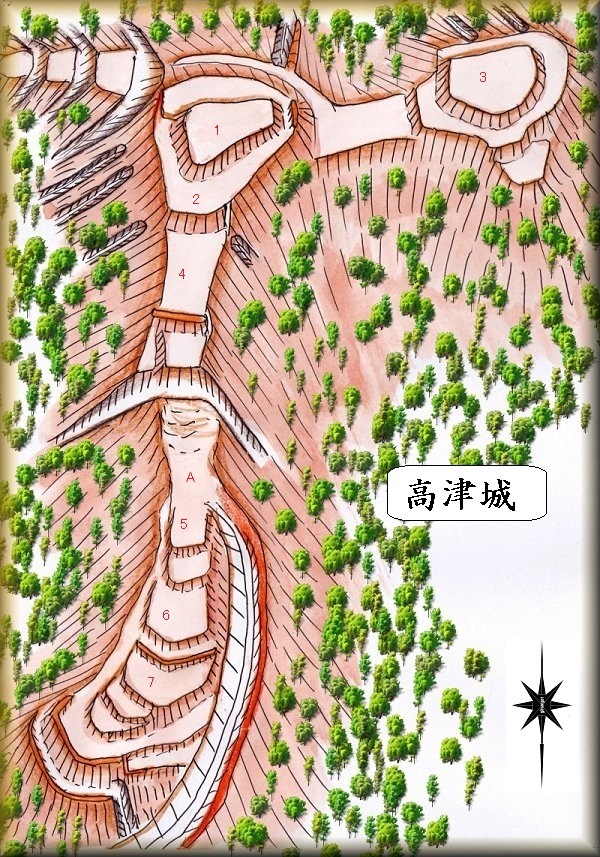

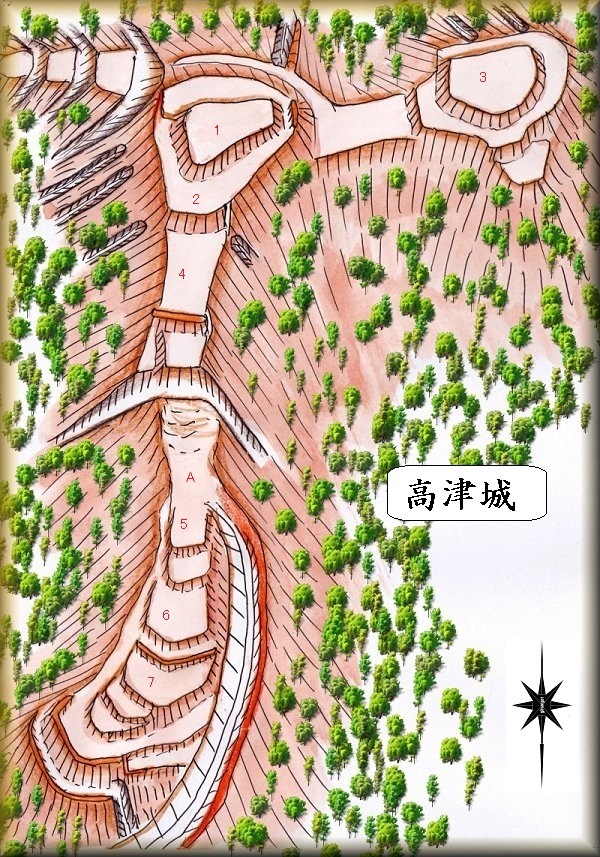

高津城(八幡山城・綾部市高津町)

*鳥瞰図の作成に際しては『図解 近畿の城郭』の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『図解 近畿の城郭』の図を参考にした。

高津城の場所 高津八幡宮から登って行く。

高津にある高津八幡宮の上の比高100mほどの山稜が高津城の跡である。

ということで高津八幡宮を目指して行けばよい。

高津八幡宮までは舗装された車道が付けられており、車も境内に駐車しておくことが可能なので安心して運転して行ける。

後は境内から南側に進んで行けば、やがて城内に到達する。

神社から1郭までの比高は60mほど。途中に城の案内板も設置されている。

神社から先は未舗装の林道となっているが、林道運転に慣れた人なら、城の中間点に当たるAのところまで車で乗り入れることも可能であろう。車を停めて置けるスペースもある。

そこから緩やかな尾根を進んで行くと堀切があって、上の城の城域内に到達する。

堀切には木橋が掛けられており、登ったところに「高津八幡山城跡」と書かれた標柱が立てられている。

その先に2段構造の1,2郭がある。城の中心部をこのような2段構造にするのがこの城のポリシーらしく、東側のピーク部分にも似たような構造が見られる。

1郭の西側下には参重の堀切が掘られ、その南側の斜面には3本の竪堀が構築されている。

ここまでが上の城の遺構で、中間点のAの部分から先には下の城と呼ぶべき郭群が存在している。

こちらは基本的には斜面に沿って多数の段郭を構築したものだが、途中の6郭の先には堀と土塁が形成されている。

また一番下の郭の周囲には土塁が巡らされ、その下が横堀状の構造になっている。

さて、こちらの郭群の側面部は林道によって削られており、降りることができなくなっているのだが、一番下の先端部付近まで進んで行ったら、そのまま下まで降りていくことが可能であった。

後は参道を降って行けば八幡神社の所まで戻ることができたのであった

高津城の城主は当地の豪族であった大槻氏と言われている。

文明12年(1480)、大槻盛重は高津観音堂に対して、霊供田を寄進している。

永正4年(1507)5月、細川政元は丹後攻めに向かう際に、「丹後国何鹿郡高津ト云所ニ御陣」を敷いたという記録(『細川大心院記』)があり、高津城に入城していた可能性が考えられる。

天正2年(1574)には大槻吉高が観音堂に寄進状を出している。

|

|

| 高津八幡宮。 |

城址方向へ。 |

|

|

| 途中にある展望台。 |

Aの部分まで林道が続く。 |

|

|

| Aの部分。 |

堀切に架かる木橋。 |

|

|

| 堀切。 |

虎口。 |

|

|

| 城址標柱。 |

4郭。 |

|

|

| 城址標柱。 |

2郭。 |

|

|

| 1郭城塁。 |

1郭。 |

|

|

| 二重堀切。 |

3郭。 |

|

|

| 3郭。 |

3郭。 |

|

|

| 腰曲輪。 |

腰曲輪。 |

|

|

| 木橋。 |

ここから下の城の郭群へ。 |

|

|

| 堀切。 |

土塁。 |

|

|

| 横堀。 |

横堀。 |

山家(やまが)陣屋(綾部市広瀬町)

*鳥瞰図の作成に際しては現地案内板の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては現地案内板の図を参考にした。

山家陣屋の場所。

山家陣屋は上林川に臨む断崖上に築かれており、川面からの比高は50mほどもある。川から登ってくるのは不可能である。

また東側には山家城の築かれている山稜の急斜面が迫ってきており、その間の平地部分を利用して築かれたものである。

城内は単郭であるが、南北に長く、長軸180mほどある。

南側から進んで行くと、櫓門のような白い大きな建物が目に入ってきて、そこに山家城址の案内や城址碑が建てられている。

車はその手前の所に停めて置くことができた。

櫓門のように見えたものは資料館のようで、役所に連絡すれば内部を見学することもできるらしい。

その先の広場に御殿などが建てられていたのであろう。現在は庭園だけがひっそりと残されている。

またさらに北の方に進んで行くと井戸が残されていた。

その先の先端部は鋭い城塁となっており、縁部には石垣が構築されている。

この石垣は一部崩落してしまったようで、2025年3月現在、ブルーシートで覆われていた。

城塁の下は深い横堀となっていて、その外側には土塁が長く構築されている。

北側の入口からこの土塁の上に入り込んで、城の外側をぐるりと一周できるようになっている。

土塁の西側先端の辺りから城内に入ることができるようになっていた。こちらが裏門だったのであろう。

山家陣屋は谷氏の陣屋である。

谷氏は近江甲賀出身の武将であったが、斎藤・織田・豊臣に仕え、山家の地で1万6千石を領していた。

そのまま近世大名として存続し、山家陣屋を維持していた。

後に子弟に十倉などを分地したので、幕末には1万石の所領となっていた。

|

|

| 城門のような資料館。 |

資料館。 |

|

|

| 鎮守。 |

東側の石垣。 |

|

|

| 郭内部。 |

井戸。 |

|

|

| 井戸。現在も満々を水を湛えている。 |

横堀。石垣が崩落してしまったようでブルーシートで覆われている。 |

|

|

| 横堀。 |

横堀。 |

|

|

| 横堀。 |

資料館。 |

|

|

| 北側の石垣は崩落している。 |

石垣。 |

|

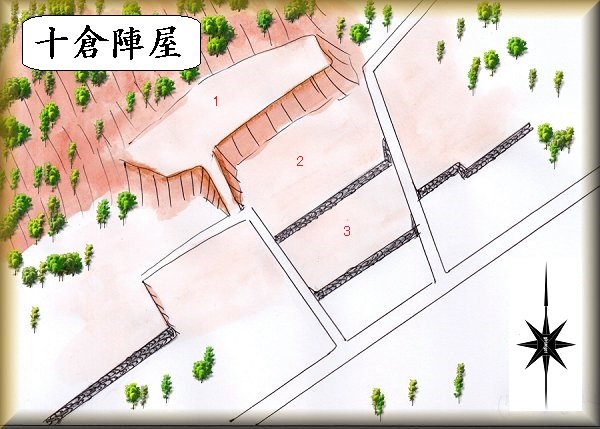

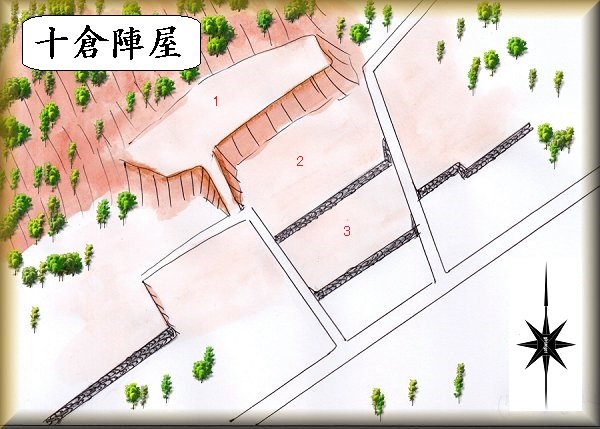

十倉陣屋(綾部市十倉中町本陣屋)

十倉陣屋の場所。

十倉陣屋の場所。

県道1号線沿いにある如是寺の北東500mの辺り一帯が十倉陣屋の跡であったと考えられている。

道路沿いに車を停められそうな空き地があったので、車はそこに停めさせていただいた。

見ると、1,2といった2段の構造になっており、それらの前面には低い石積みが構築されている。

この上に陣屋が築かれていたのではないかと思われる。

さらに2郭の背後の山稜にはⅠの平場があり、それに接続する道が大きく土橋状になっている。この部分も陣屋に関連する施設があった場所なのではないだろうか。

十倉陣屋は、谷氏の陣屋である。

谷氏は近くの山家陣屋の藩主であった。

谷衛勝は、山家藩から2000石を分地されてこの地に陣屋を築いた。これが十倉陣屋である。

*鳥瞰図の作成に際しては『図解 近畿の城郭』の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『図解 近畿の城郭』の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては現地案内板の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては現地案内板の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては城郭放浪記の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては城郭放浪記の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『図解 近畿の城郭』の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『図解 近畿の城郭』の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『図解 近畿の城郭』の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『図解 近畿の城郭』の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『図解 近畿の城郭』の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『図解 近畿の城郭』の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『図解 近畿の城郭』の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『図解 近畿の城郭』の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては現地案内板の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては現地案内板の図を参考にした。