群馬県高崎市(旧箕郷町)

*参考資料 『群馬県の中世城館跡』(群馬県教育委員会)

富岡の砦(高崎市箕郷町富岡)

*鳥瞰図の作成に際しては山崎一氏の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては山崎一氏の図を参考にした。

富岡の砦童子山の場所。 稲荷山の場所。

富岡地区の南端近くに比高10mほどの童子山、稲荷山という2つの山稜がある。

ここが富岡の砦のあったところだという。砦は2つの山稜に築かれていたのであろうか。

まずは童子山へと向かってみる。

童子山の南西麓に富岡集会所があったので、車はそこに停めさせていただいた。

西側から台地に上がって行く道があるので進んで行く。

登ったところの左手には城塁状の土手が見えていた。そこが最高所のようである。

南側に進んで行くと、その先の畑には「立入禁止」の表示があった。その先の状況は分からないが、平坦な地形になっているようだ。

稲荷山の方は、かつて畑地だったようで、東側の道路沿いに台地上に登って行く車道が見えている。

東側の斜面は道路工事で削られたらしく、コンクリート加工されていた。

車は登り口当たりの路肩に寄せて停めさせていただいた。

畑は現在では放棄されているので、車道も少し荒れつつある。

台地上に登ってみたのだが、ヤブがかなりひどい。夏場ではとても入って行けそうにない。

放棄された畑は栄養があるため、どうしようもないほどのヤブになってしまうものである。

台地の北側が最高所になっているようで、そこに稲荷社が祀られているらしい。

台地の南側はかなり削られてしまっている。

富岡の砦の城主等、歴史については未詳である。

|

|

| 童子山への登り口。 |

北側の土手状の部分。 |

|

|

| 南側は立入禁止となっている。 |

|

|

|

| 稲荷山への登り口。 |

内部。 |

|

|

| 内部。 |

|

|

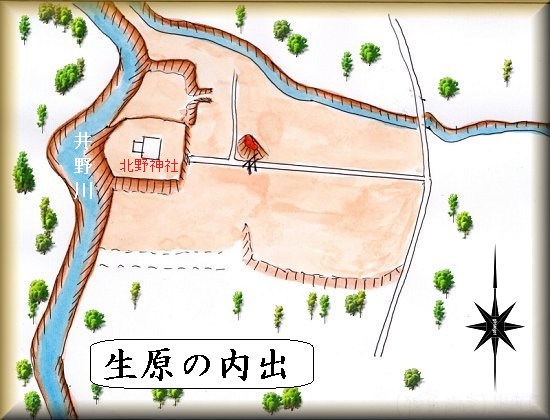

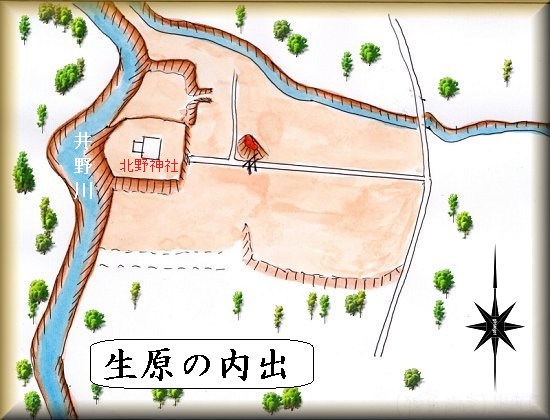

生原(おいはら)の内出(高崎市箕郷町生原字内出、中居敷)

*鳥瞰図の作成に際しては山崎一氏の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては山崎一氏の図を参考にした。

生原の内出の場所。

生原の北野神社の一帯が内出と呼ばれており、城館があった可能性がある場所となっている。

北野神社の背後には井野川が流れており、これが天然の堀代わりだったと思われる。

神社の建てられているところが一段高くなっており、櫓台のように見えている。

神社の北側には一段低くなった地形があり、そこに降りていく部分が虎口状になっていた。

かつて南側には堀が入っていたらしいのだが、現在では埋められてしまったようだ。

神社の鳥居の所には巨大な土塁状のものが見られる。これは土塁というよりも古墳のようである。

生原の内出の城主等、歴史については未詳である。

|

|

| 北野神社 |

鳥居脇の古墳 |

|

|

| 北野神社 |

虎口状の部分 |

|

|

| 北側 |

古墳 |

|

|

| 虎口 |

土手 |

|

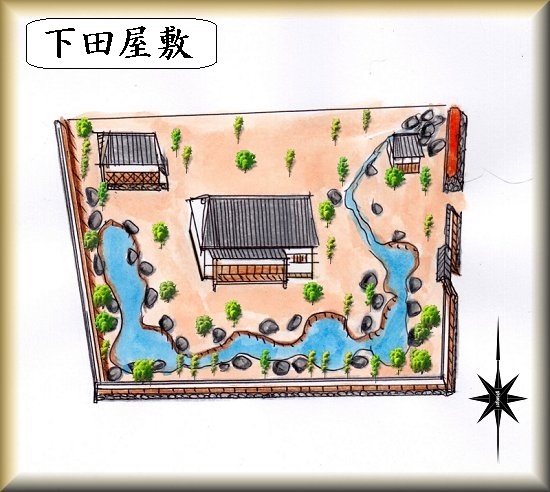

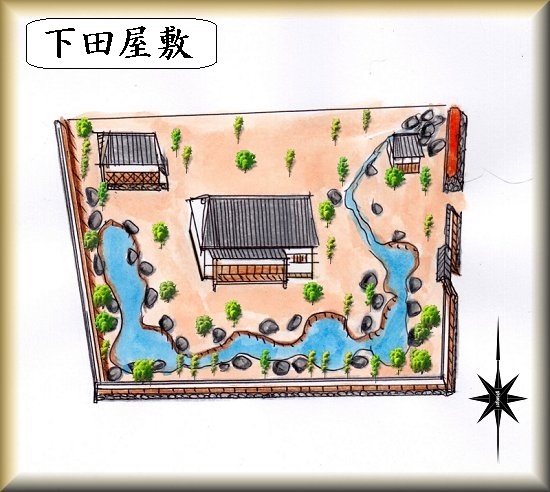

下田屋敷(高崎市箕郷町西明屋字内出)

*鳥瞰図の作成に際しては山崎一氏の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては山崎一氏の図を参考にした。

下田屋敷の場所(旧下田邸)

高崎市役者箕郷支所に隣接する西側にある旧下田邸が、下田屋敷の跡である。

車は市役所支所の駐車場に停めさせていただいた。

下田屋敷は無料で公開されている。訪れた時は日曜日で、庭園は散策することができたが、書院の内部に入ることはできなかった。

邸内には書院、蔵などの建造物があり、それらを囲むようにして庭園がある。

池がかなり長く延びているのが特徴である。

西側が一段高くなっており、その上に塀が建てられていた。

現状の下田邸は40m×30mほどで、中世の館としては、やや小さすぎるイメージがあるので、実際にはもう少し屋敷の範囲は広かったのかもしれない。

下田屋敷はその名称の通り下田氏の屋敷跡である。

箕輪城主長野氏の重臣下田大膳正勝が下田氏の祖であった。

近世に入ると、下田家は安房勝山藩白川陣屋代官を世襲とするようになった。

白川陣屋は当地の飛び地を支配するために設置されたもので、その下田氏の屋敷の跡である。

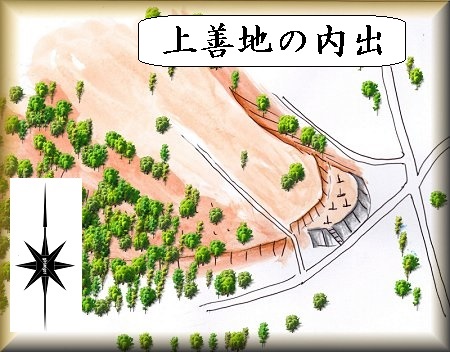

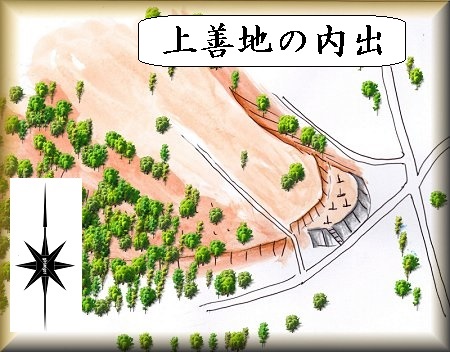

上善地の内出(高崎市箕郷町上善地字内出)

*鳥瞰図の作成に際しては山崎一氏の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては山崎一氏の図を参考にした。

上善地の内出の場所。

上善地に内出地名が残り、城館跡の候補地となっている。

山崎氏の図を見てみると、下に墓地のある山稜の一帯を城館跡と取られているようである。

しかし、内出というからには、山城のような形態のものではなかっただろうと考える。

山稜上に登ってみたかったのだが、夏場では道もヤブに埋もれてしまっていて、とても入って行けるような状態ではなかった。

上善地の内出の城主等、歴史については未詳である。

|

|

| 内出の辺り |

墓地 |

|

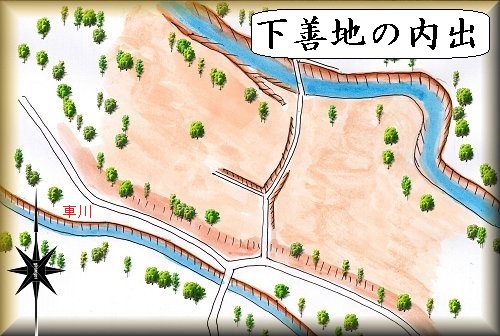

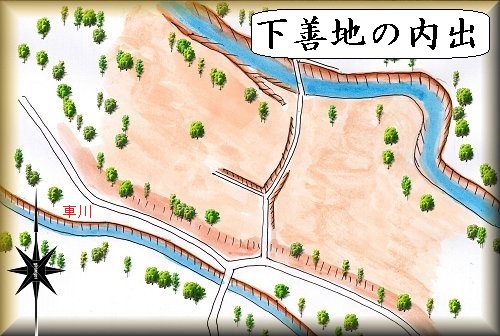

下善地の内出(高崎市箕郷町下善地字内出)

*鳥瞰図の作成に際しては山崎一氏の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては山崎一氏の図を参考にした。

下善地の内出の場所。

下善地にも内出地名が残されており、城館跡の候補地となっているようである。

明確な城郭遺構は認められないが、南北の両側を河川に囲まれた微高地という地形は、城館を置くのにふさわしそうな場所ではある。

内部は住宅地となっており改変が進んでいるようだが、道路沿いに土手状の地形や、土塁のように見える場所もある。

ただし、それらが本当に遺構なのかどうかはよく分からない。

下善地の打出の城主等、歴史については未詳である。

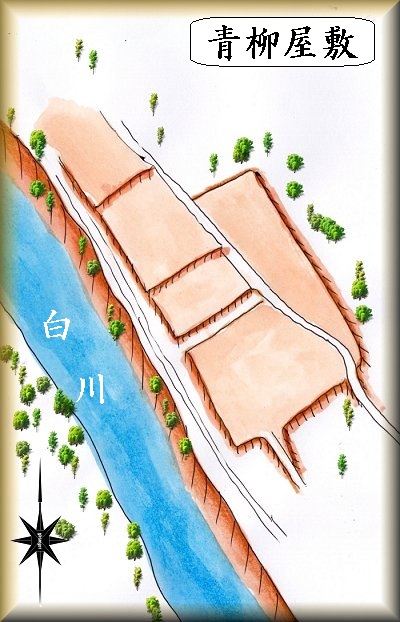

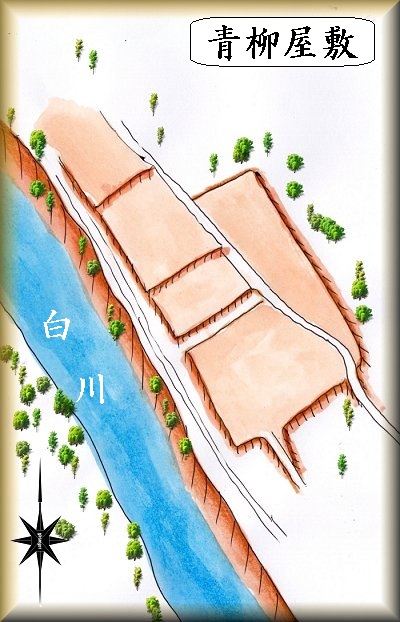

青柳屋敷(高崎市箕郷町下芝)

*鳥瞰図の作成に際しては山崎一氏の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては山崎一氏の図を参考にした。

青柳屋敷の場所。

青柳屋敷は白川の左岸の川沿いにあった。

現在、「みさと葬祭」という葬儀社のある一帯が屋敷跡だったようだ。

葬祭社の敷地となっていることもあり、遺構は完全に失われてしまっている。

山崎氏の図を見てみると、川沿いに数段の微高地が形成されていたと思われる。

中でも一番南側の郭が最大のもので、その北側には堀も掘られていた。

青柳屋敷は、青柳治部の屋敷跡と言われている。

青柳氏の詳細については未詳なのだが、長野氏の家臣だった人物であろうか。

*鳥瞰図の作成に際しては山崎一氏の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては山崎一氏の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては山崎一氏の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては山崎一氏の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては山崎一氏の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては山崎一氏の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては山崎一氏の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては山崎一氏の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては山崎一氏の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては山崎一氏の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては山崎一氏の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては山崎一氏の図を参考にした。