群馬県下仁田町

*参考資料 『境目の山城と館 上野編』(宮坂武男)

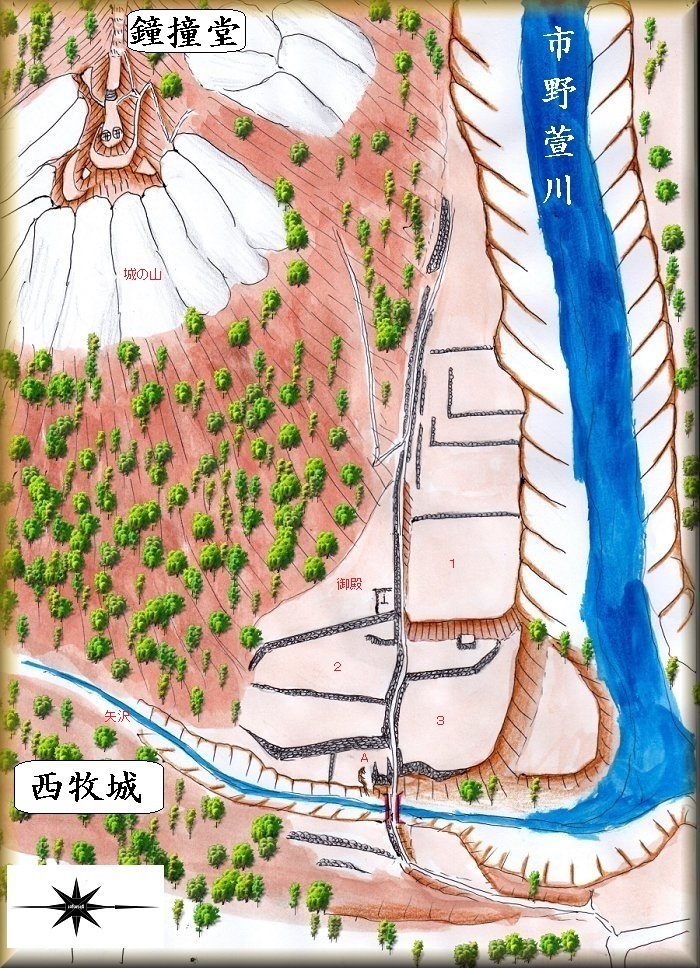

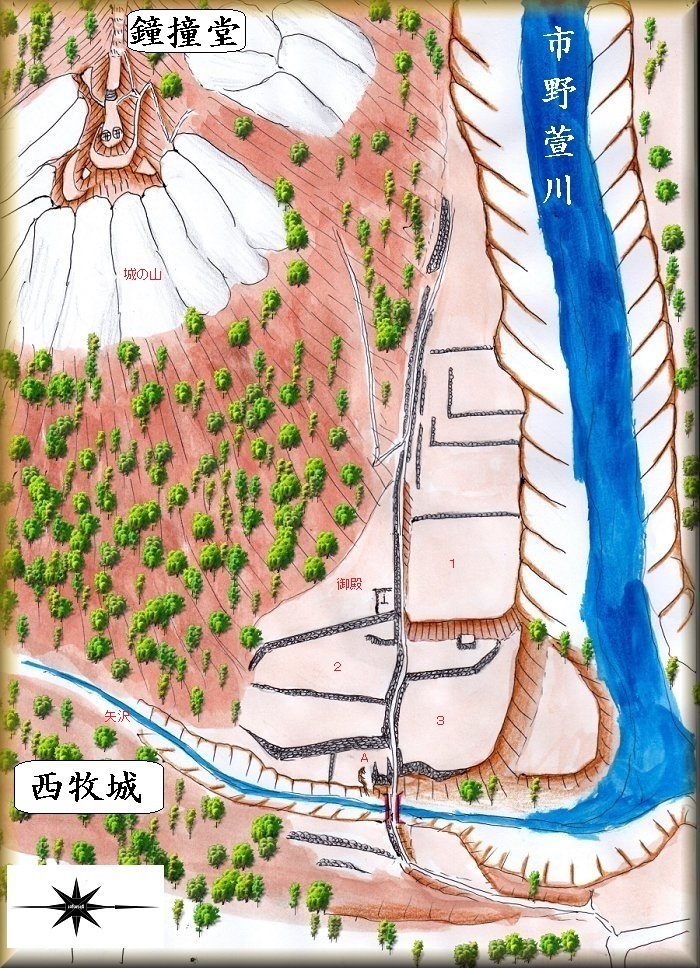

西牧(さいもく)城(幽崖状・藤井の塁・鐘撞堂・下仁田町南野牧目明石字曲輪・城之山)

*鳥瞰図の作成に際しては、『境目の山城と館 上野編』を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては、『境目の山城と館 上野編』を参考にした。

西牧城の場所。 大手入口の場所。

西牧城は、市野萱川の南側の断崖の上に築かれている。その背後には比高100mほどの城の山という山がそびえており、名前の通り城のあった場所として認識されている。

この山頂部分は鐘撞堂と呼ばれている。連絡用に鐘をたたいたり狼煙を上げたりするなどして、連絡用の物見に使用されていた場所だったと思われる。

城の中心となるのは山麓の部分である。上記の入口の場所から橋を渡って行けば、城内に入って行くことができる。駐車場などはないので、車はどこか、路肩の余白などを探して停めさせていただくしかない。

橋を渡って行くと、すぐに石積みが見えてくる。石積みは畑に用いられることも多いのだが、この城の場合は北条氏が上方勢の来襲に備えて整備した城であるので、北条氏によって築かれたものである可能性も大いにあるだろう。

石積みの側面部には広い郭も見られる。縁部は川に臨む断崖となっているので、なかなかの要害地形である。

山麓は後にして、まずは山頂の遺構を目指してみる。

『境目の山城と館 上野編』の図には、側面部から山頂に続く道が描かれているのでそれを探してみる。城の山は断崖も多く険しい山容だが、道があるのなら登れるのだろう。

そんなわけで道らしいものを見つけて進んで行ったのだが・・・途中でそれは途絶えてしまっていた。後は急斜面を直登していくしかない。

急斜面直登には慣れている、そう思いながら登って行ったのだが、山頂近くが見えてくると絶望的な気持ちになってしまった。あまりにも急峻すぎて、道がなければ到底登れそうもない斜面である。掴まる木も少ない。

「これは危険すぎる」と思って引き返そうかどうか迷ってしまったのであったが、何とか道の跡らしきものを見つけて、それをたどって行くことにする。しかし、それもあちこち崩壊してしまっていて、非常に危険な斜面となってしまっていた。足がずるずると滑って行きそうになる。

足元が頼りないので慎重に進んで行くしかない。うっかり滑り落ちてしまったら、下まで滑落してしまうだろう。そうなってしまったら命の保証はない。

こんなことに命を懸けるなんて馬鹿らしい、と思ったのだが、なんとか山頂の近くまで到達することができた。上の方に行ったら道が残っていたので、それを進んで行けば城内に入れたのであった。

山頂部は2段に分かれた尾根上の郭がメインであるが、細尾根なので狭隘である。先端部には祠が2基祭られていた。よくぞこんな場所まで運んできたものである。昔はちゃんとした道があったのだろう。

そして周辺部には削平した小郭がいくつか造成されている。こんな断崖の上に造成するのは危険な作業だったであろう。とはいえ、すべてを合わせても山上には狭隘な空間しかなく、多数の人員を籠めておくことはできない。簡単な物見程度のものだったと思われる。やはり城の中心部は山麓だったようだ。

鐘撞堂を一通り見たのはよいが、山麓に降りるのも命懸けである。滑落の危険性は下りの方が高くなる。滑り落ちないように一歩一歩慎重に降って行く。こんな危険な城に来たのは久しぶりである。よほどの上級者以外は山頂部へ登るのはやめておいた方がよいと思う。

何とか無事に山麓まで降りてきた。山麓部分はかなり広くなっている。御殿という地名が残っていることからも、居住用の施設がいくつも建てられていただろうことが理解できる。

御殿部分の端には近代の墓が建てられている。御殿部分の石垣だけ積み方が新しいように見えることから、御殿部分については墓地造成に伴って近代の改変を受けている可能性が高いと思う。

御殿の下は1を中心としたかなり面積のある平場となっており、相当数の人員を収容することができるようになっている。

この部分との間には3段ほどの石積みが構築されている。

また、平場の内部には石列による区画がいくつも見られる。用途がはっきりしないが、かつて城にあった建造物などの区画のためのものだったのであろう。

1郭の下には石積みの長方形の区画がある。出枡形として見ることもできる。

大手虎口の脇にはAの窪んだ地形がある。すぐ脇が櫓台のようになっていることもあり、あるいは本来の虎口はAの枡形のような地形を通るようになっていたのかもしれない。

山麓部の遺構は後世の畑作によって改変されている可能性はあるものの、天正末期の北条氏の築城術を垣間見ることのできる遺構と考えれば、かなり興味深いものである。

|

|

| 北側からの遠望。右側は急斜面だが、道があるなら簡単に登れるのだろう・・・・と思っていたのだが・・・。 |

大手口の橋。 |

|

|

| 虎口の石積み。 |

石積み。 |

|

|

| 御殿跡の入口。 |

御殿跡の石積み。 |

|

|

| 石積み。 |

山頂へ。道はすぐに途絶えてしまい、直登となる。 |

|

|

| 山頂部が見えてきたが、登攀不可能に見えてしまう。 |

山頂部に来た。下の郭。 |

|

|

| 郭。 |

郭。 |

|

|

| 祠が2基、祭られている。 |

祠。こんなところまでよく運び上げることができたものだ。 |

|

|

| 郭にある岩。 |

郭。 |

|

|

| 再び山麓へ。この急斜面を降りるのかあ・・・。 |

山麓に向かって降りていく。 |

|

|

| 側面部の岩場。 |

下の城まで降りてきた。下の城の石積み。 |

|

|

| 川に臨む断崖。 |

石積みと郭。 |

|

|

| 石積みと郭。 |

石積みと郭。 |

|

|

| 石積み。 |

石積み。3段になっている。 |

|

|

| 出枡形の石積み。 |

郭。 |

|

|

| 石積み。 |

枡形? |

永禄4年(1562)と思われる武田信玄書状に「殆西牧・高田・諏方之三城不経二十日有日而」とあることから、西牧城は高田城、松井田城と共にもともとは高田氏の城であり、永禄4年に武田信玄に落とされたことが想定される。

その後はこの地域と街道を抑えるための城として武田氏によって維持されていたのではないかと考えられる。

武田家の滅亡後、当地域は北条氏によって支配されることになる。信州街道を押さえる城として北条氏も西牧城を重視したと思われ、整備・維持されていったであろう。

武田氏が当地域において支配した城では石積みはほとんど見られず、現在見られる石積みは、北条氏によって構築されたものと見るのがよいのではないだろうか。

天正18年(1590)、小田原の役が始まると、この街道沿いにも北国勢が攻め寄せてくることになる。

4月、北国勢の一員だった芦田康国は、計策をもって西牧城を攻め落とした(「秀吉朱印状」)。

これ以降、西牧城は廃城となったものと思われる。 |

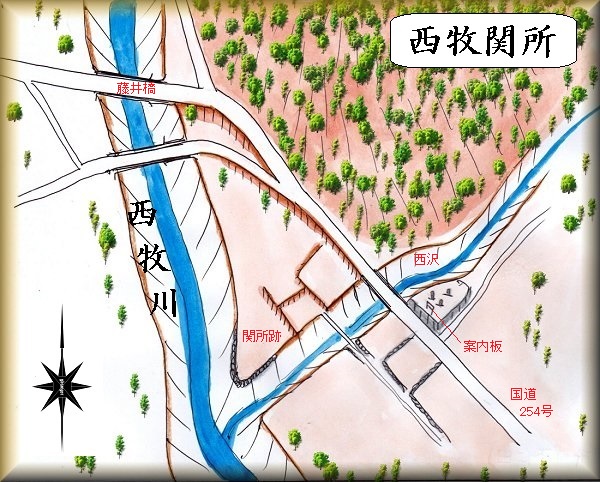

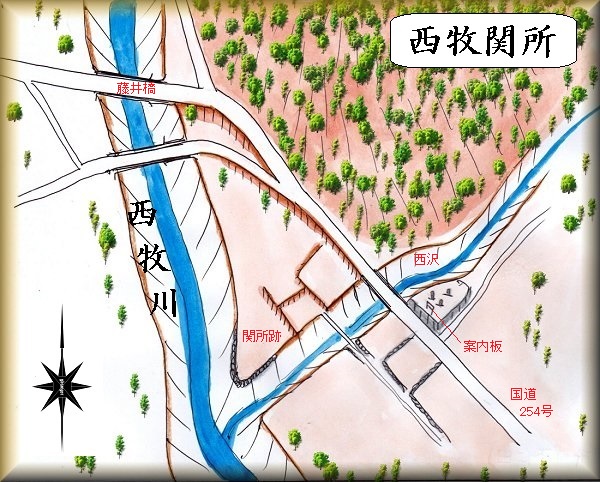

西牧関所(藤井関所・下仁田町東野牧字六畝田)

*鳥瞰図の作成に際しては、『境目の山城と館 上野編』を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては、『境目の山城と館 上野編』を参考にした。

西牧関所の場所。 関所の案内板。

西牧関所は西牧川に臨む河岸段丘上に設置されていた。

現在の国道254号線は往時から、信州と上州を結ぶ重要な街道であり、この街道を監視するための施設として設置されていたものである。

下仁田街道は、追分宿と本庄宿とを結んでいた。

この関所は、女性の通行に関しては比較的寛容であったことから、姫街道とも呼ばれていたという。

googlemapなどにも藤井関所として掲載されているので、場所はすぐに分かる。

西牧川と西沢とが合流する地点で、渡河点のすぐ脇は山稜が迫って通路が狭くなっていることから、関所を配置するのにふさわしい位置だったのであろう。

現在、国道沿いの東側の一段高くなった区画に、西牧関所の案内板と標柱が立てられている。

ただし、往時の街道はもっと西側にあったようである。

かつての橋は先端部近くに架けられていたものと思われる。

|

|

| 西牧川に架かる藤井橋。 |

西牧川。 |

|

|

| 関所跡。 |

関所跡。 |

|

|

| 関所の案内板と標柱。 |

関所跡。 |

|

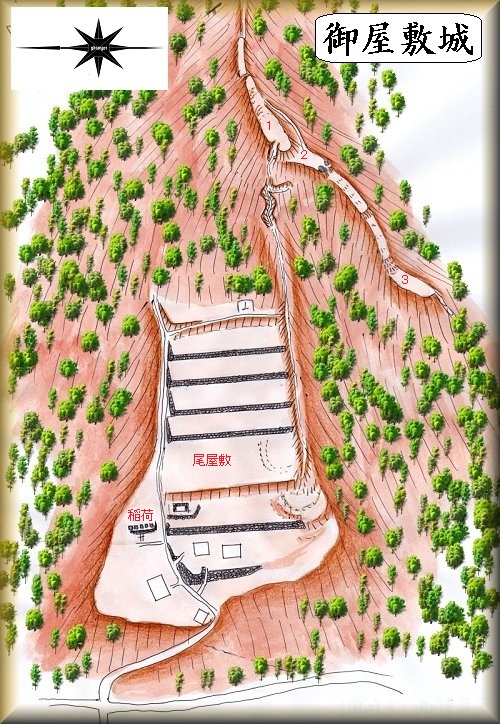

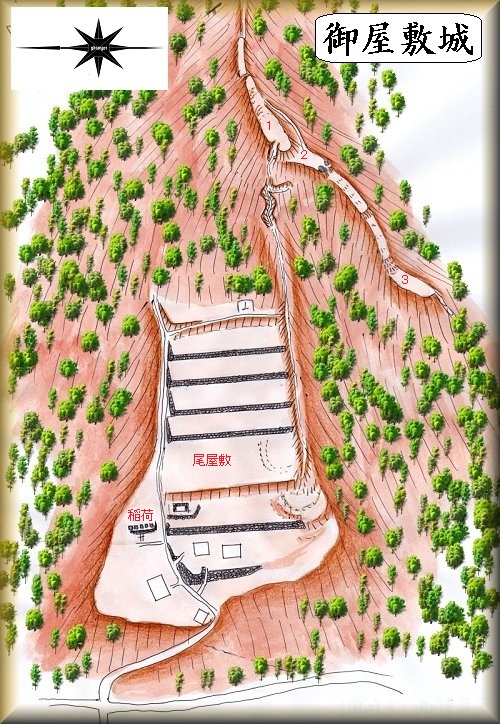

尾屋敷城(下仁田町中小坂字尾屋敷)

*鳥瞰図の作成に際しては、『境目の山城と館 上野編』を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては、『境目の山城と館 上野編』を参考にした。

尾屋敷の場所。 山城の場所。

尾屋敷城は、松井田と下仁田戸を結ぶ街道の東側にそびえる比高80mほどの山稜に築かれている。

といっても山稜の城は実に簡素なものであり、城の中心部はその名称の通り、中腹にある尾屋敷であったと思われる。

山上の城は緊急時に逃げ込むといった程度のものだったと見られる。

現在は尾屋敷という表記になっているが、本来は「御屋敷」としていたはずである。

尾屋敷跡と言われているところが城館の中心的施設であった場所と見られるが、周辺部も含めて、かなり広大な高台となっており、これらの部分を合計すると相当の面積となる。意外と大きな城館だった可能性がある。

尾屋敷跡の下の部分は現在、一軒のお宅の敷地となっている。この周辺も関連施設のあった場所とみてよさそうである。

ここまで車で来ることはできるのだが、停める場所がない。

しいて言えば稲荷社の前に一台停めて置くことは可能であるが、車は下に置いて歩いて登った方が無難である。

尾屋敷跡と言われる箇所の上にも段々の平場が見られる。上には5段ほどの細長い平場が形成されている。

そして平場には石積みが構築されているのである。

これらの石積みが、城郭遺構と見てよいものなのか、後世の畑作に伴うものであるのか、判断に迷ってしまう所なのである。

近隣にある西牧城や根小屋城などにも石積みが見られることから、ある程度の部分は城郭遺構と見ても差し支えないのではないかと考える。

それなりの軍勢が配備されていた可能性が考えられる城である。

尾屋敷城の城主等、歴史については未詳であるが、地域柄、高田氏の支城として構築されたものであった可能性が高いと考えられる。

永禄4年(1561)、武田信玄によってこの地域は制圧されてしまうが、その際に尾屋敷城も開城したものであろう。

その後、武田氏や北条氏によって使用されたのかどうかは、はっきりとしない。

この城の規模からすると、まとまった軍勢が使用していた可能性が高いように感じられる。

印象的には武田氏や北条氏が使用していた可能性があると思うのだが、証拠がないので断定はできない。

根小屋城もそうだが、この手の城の石積みが遺構なのか、後世の畑作によるものなのか、判断しにくくて迷ってしまうのが常である。

外見を見ただけで、そのいずれかを判別できる方法がないものだろうか。

|

|

| 尾屋敷の下にあるお宅。 |

稲荷の祠。5つ並んでいる。 |

|

|

| 石組みの池跡。 |

尾屋敷跡。 |

|

|

| 石積み。 |

石積み。 |

|

|

| 城塁。 |

3郭に向かう尾根。 |

|

|

| 3郭。 |

2郭へ。 |

|

|

| 3郭先端部。 |

2郭下の虎口。 |

|

|

| 2郭の、岩を利用した虎口。 |

1郭城塁。 |

|

|

| 1郭の先の尾根。 |

1郭。 |

|

|

| 1郭虎口。 |

切通し通路。 |

|

|

| 切通し。 |

尾屋敷跡。 |

|

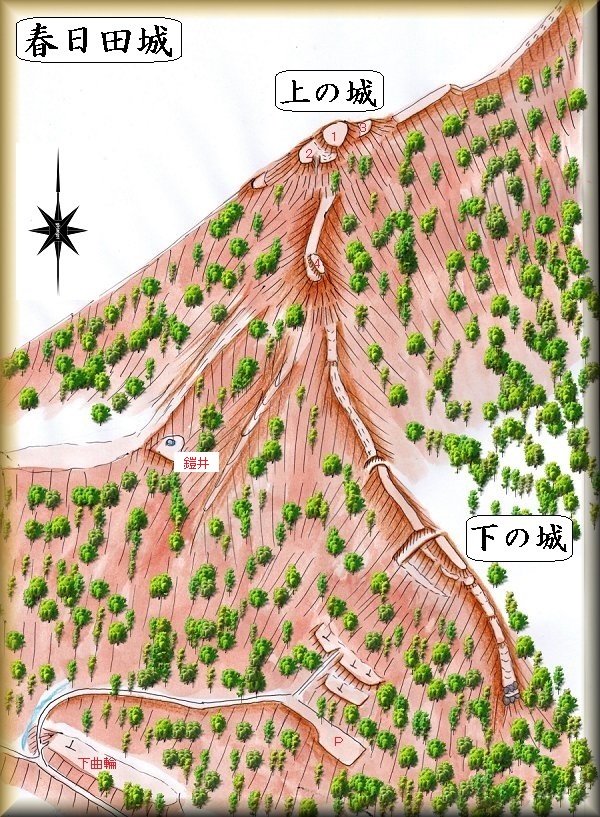

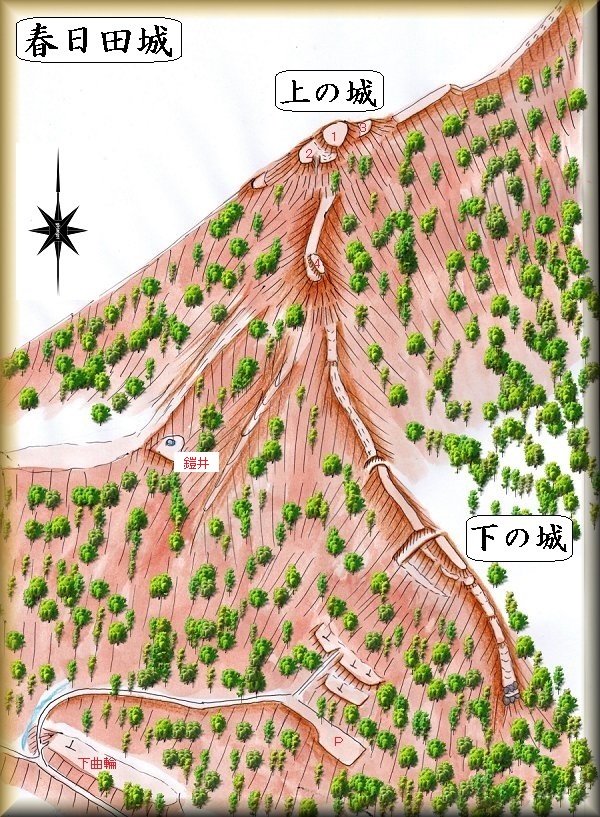

春日田城(匿久保城・下仁田町中小坂春日田山)

*鳥瞰図の作成に際しては、『境目の山城と館 上野編』を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては、『境目の山城と館 上野編』を参考にした。

春日田城下の城の場所。 墓地駐車場の場所。 墓地駐車場への入口。

春日田城は、かつての下仁田町立小坂小学校の背後にそびえる比高100mほどの山稜に築かれていた。

小坂小学校はすでに廃校となっており、2024年段階では解体工事が行われている最中であった。この小学校跡の東側から、背後の墓地に回り込んで行く道が付けられている。

これを使って行けば、城のすぐ下にある墓地の駐車スペースまで車で登って行くことが可能である。上記の墓地入口がちょっと分かりにくいが、そこから入って行けば後は舗装路が駐車スペースまで続いてるので、普通に運転することができる。

小学校跡のすぐ上の部分にちょっとした平場があり、そこにも墓地がある。そこは「下曲輪」という地名のようなので、その辺りに根小屋のようなものが置かれていた可能性がある。

一番上の墓地まで行くと、すぐ上に城塁がそびえて見えている。道はないが、そこから比高20mほど登って行けば下の城に到達することができる。ヤブはないので見通しはよく、歩きやすい。

下の城は、尾根続きに堀切を入れ、その先の尾根をやや加工しただけの施設であるが、尾根基部分よりも城の側の方が高くなっており、尾根部分と比較してもかなり独立性の高い施設だったことが想像される。

上の城との間の尾根は自然地形のままで城郭施設が連続している状態にはなっていない。この部分を下の城という独立した区画として紹介しているのはそのためである。

下の城から尾根続きに進んで行くと、小さな堀切がある。その先は自然地形の尾根がだらだらと続いている。この辺りはまったく加工されていないようだが、もともと急峻な地形だったので、側面部は天然の城塁状態となっている。

そうして進んで行くと、急峻な斜面が目に入ってくる。これを登ったところが4郭である。

4郭は2段に区画されているが非常に狭く、上の城への通路を監視するために少人数で駐屯した場所だったのではないかと思われる。

4郭から北側に尾根が続いている。その先にも急峻な斜面が見えているが、これが主要部の城塁となっている。

登ったところが若干の虎口状になっており、そこが2郭。

2郭の一段上が1郭である。といっても長軸15mほどの郭であり、たいした広さはない。主郭部でこの程度であるから、そもそも大人数が籠れるような城ではなかったというべきであろう。

1郭の背後にも、テラス状の区画があり、これが3郭である。

3郭の先は尾根が続いている。その先の尾根は自然の登り斜面となってい延びている。堀切などの区画はないが、城域はこの尾根部分までであったろう。

2郭の西側の下にもテラス状の小郭が構築されている。

4郭から尾根を西側に降って行った先の谷戸部には鎧井と呼ばれる水の手があったという。降りて行って探してみたのだが、明確なものは発見できなかった。すでに埋まってしまっているのであろう。

春日田城は、山稜部の尾根を削平していくつかの郭を生み出したもので、古いタイプの山城だったのではないかと思われる。

緊急時の避難所といった程度のものだったと考えられる。

春日田城の城主等、歴史については未詳である。当地域が高田氏の支配領域にあったことから高田氏の支城の1つと見るのが一般的な発想となる。

また、地図を見ると、この城のすぐ東側に中小坂鉄山があったようだ。この鉄山との関連性も考えられるかもしれない。

永禄4年(1561)、武田信玄の進攻によって、当地域は武田方の手に落ちて行く。春日田城は古いタイプの山城であり、その後、武田氏によって使用されたとは考えにくい。

その時期には廃城となっていたのであろう。

|

|

| 小学校跡の脇から。 |

下曲輪。 |

|

|

| 上の墓地の駐車スペース。 |

下の城の帯曲輪。 |

|

|

| 堀切。 |

下の城。 |

|

|

| 下の城の先端部。 |

堀切。 |

|

|

| 堀切。 |

堀切。 |

|

|

| 上の城へ。 |

郭。 |

|

|

| 切岸。 |

上の城の下の4郭。 |

|

|

| 4郭。2段になっている。 |

上の城に続く尾根。 |

|

|

| 2郭。 |

1郭。 |

|

|

| 3郭。 |

鎧井と呼ばれる水の手の跡。 |

|

鷹ノ巣城(下仁田町吉崎字中島)

*鳥瞰図の作成に際しては、『境目の山城と館 上野編』を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては、『境目の山城と館 上野編』を参考にした。

鷹ノ巣城の場所。

鷹ノ巣城は、南牧川の南側にそびえている比高20mほどの台地に築かれている。

現在、台地の上は吉崎公園となっており、車で乗り入れることができる。公園内に駐車することも可能である。公園内には忠魂碑が建てられている。

台地全体は、150m四方ほどの広さがあり、兵員の駐屯地としては、まずまずの場所である。

しかし、公園化によってなのか、明確な城郭遺構と思われるものは見受けられない。周囲を廻る土手などが城塁のように見えるといった程度である。

鷹ノ巣城の城主等、歴史については未詳である。

背後に大崩山があり、そこには山城が築かれている。

鷹ノ巣城は大崩山城の根小屋に当たる施設だったのではないかと考えられる。

|

|

| 南牧川に架かる橋から見た城塁。 |

城内は吉崎公園となっている。 |

|

|

| 忠魂碑。 |

城塁。 |

|

|

| 城塁。 |

|

|

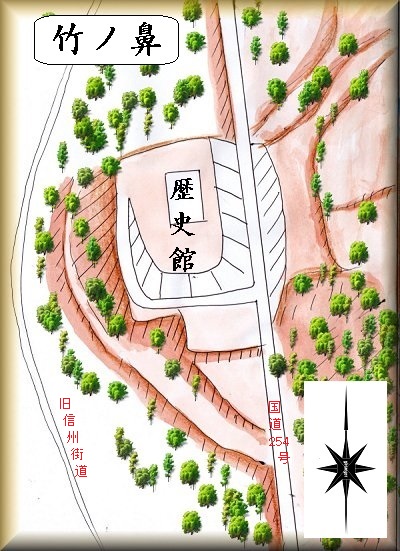

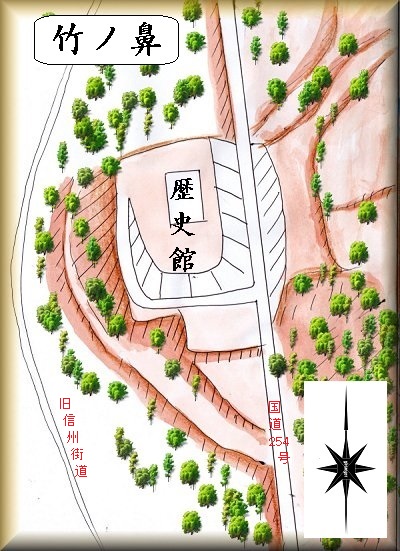

竹ノ鼻(下仁田町下仁田字大境)

*鳥瞰図の作成に際しては、『境目の山城と館 上野編』を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては、『境目の山城と館 上野編』を参考にした。

竹ノ鼻の場所(下仁田歴史館)。

国道254号線の西側にあり、一段高くなった区画が遠くからでも見えている。下仁田歴史館のある場所である。したがって、歴史館を目指して行けばよい。

建物に書かれた「歴史館」という文字が目立っている。

車も歴史館の駐車場に停めて置くことが可能である。

この小規模な台地を竹ノ鼻と呼んでいる。

竹ノ鼻は「館ノ鼻」の転として時々見られるものであり、城郭関連地名の1つである、要するに古い館があった場所だったと思われる。

歴史館と駐車場になっている内部は長軸40mほどの規模である。

周囲の土手はすべてコンクリート加工されている。

そのため明確に城郭遺構と思われるようなものは見受けられなくなってしまっている。

しかし独立性の高い鋭い区画という地形そのものが城館の存在を示していると見てよいものである。

この付近では幕末に幕府方の高崎藩と水戸天狗党との戦い(下仁田戦争)が行われた場所であった。

そのため竹ノ鼻の下には高崎藩士戦士の碑が建てられているという案内があった。

勝海舟が揮毫したものであるという。

竹ノ鼻の城主等、歴史については未詳である。

街道を押さえる位置にあることから、街道の監視施設として築かれたものであった可能性が高いと考える。

|

|

| 左側の高台が竹ノ鼻。 |

下仁田歴史館入口。 |

|

|

| 歴史館。 |

入口。 |

|

馬山堀ノ内(下仁田町馬山字堀ノ内)

*鳥瞰図の作成に際しては、『境目の山城と館 上野編』を参考にした。

馬山堀ノ内の場所。

馬山堀ノ内は、鏑川が蛇行する地点の河岸段丘上にある。すぐ東方には馬山城のある山稜が見えており、馬山城と関連のある施設があったのではないかと考えられる。

蛇行する川に囲まれている部分は300m四方ほどもあって、かなり広い。この部分全体ではなく、この内部の一部に城館があったのと考えるのがふさわしい。

この地点の中心部に安養寺という寺院がある。車は安養寺の駐車場にちょっと停めさせていただいた。

安養寺の北側に「北堀」、南側に「南堀」という地名が残されている。

ということからすると、安養寺の辺りに城館が存在していたのではないかと考えられる。

ただし現在では堀の痕跡を示すようなものは認められない。

かつての堀の状態を知りたいと思い、古い航空写真を見てみたが、確認することはできなかった。

現地の方に伺っても「堀を見た記憶はない」とのことであった。かなり早い時期に埋められてしまったものと思われる。

といった状況で本来の城館の形状を知ることはできなかった。一般的に考えれば100m四方ほどの方形館であった可能性が高いと考える。

馬山堀ノ内の城主等、歴史については未詳である。

*鳥瞰図の作成に際しては、『境目の山城と館 上野編』を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては、『境目の山城と館 上野編』を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては、『境目の山城と館 上野編』を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては、『境目の山城と館 上野編』を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては、『境目の山城と館 上野編』を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては、『境目の山城と館 上野編』を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては、『境目の山城と館 上野編』を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては、『境目の山城と館 上野編』を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては、『境目の山城と館 上野編』を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては、『境目の山城と館 上野編』を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては、『境目の山城と館 上野編』を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては、『境目の山城と館 上野編』を参考にした。