岐阜県高山市

*参考資料 『信濃をめぐる境目の山城と館(美濃・飛騨・三河・遠江編)』(宮坂武男) 『日本城郭大系』

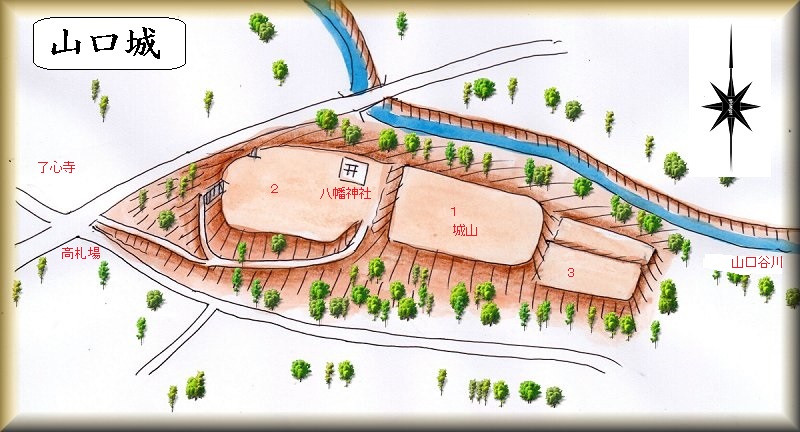

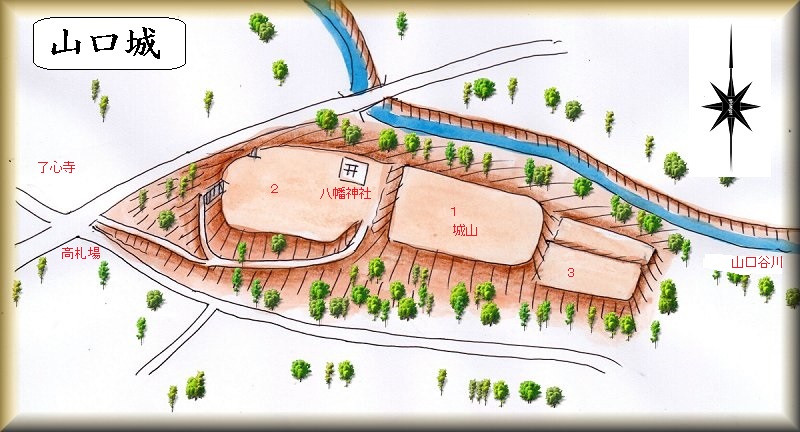

山口城(高山市山口町)

*鳥瞰図の作成に際しては『信濃をめぐる境目の山城と館(美濃・飛騨・三河・遠江編)』(宮坂武男)の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『信濃をめぐる境目の山城と館(美濃・飛騨・三河・遠江編)』(宮坂武男)の図を参考にした。

山口城の場所。

山口城は、了心寺の東側にそびえている比高20mほどの城山に築かれていた。

城山の北側の裾を洗うように山口谷川が流れている。これが天然の堀だったものであろう。

城内には八幡神社が祀られているが、駐車場はない。車は了心寺の駐車場に停めさせていただいた。

その向かい側に高札場の跡があり、そこから城内に登って行けるようになっている。

城山の一番高いところが1郭で畑となっている。

その西側下が八幡神社の祭られている2郭。

2郭に南側から入る道は枡形状の形状になっているのだが、軽トラが入れるように道を付けた跡があり、遺構なのか、道路形成によって生じただけのものなのかちょっと分からない。

1郭の東側下にも3郭がある。これら3つの郭によって形成されていた城郭だったと考えられる。

城山という名称が残るのみで、城主等歴史についてはまったく未詳である。

一説には東方にある、のぞき城の城主の居館があった所だという。

街道に臨んだ立地となっていることから、この街道を監視するための施設として取り立てられた城だった可能性もある。

|

|

| 了心寺の前から |

参道入口 |

|

|

| 2郭 |

1郭城塁 |

|

|

| 1郭 |

1郭 |

|

|

| 3郭 |

2郭の八幡神社 |

|

|

| 2郭虎口 |

|

|

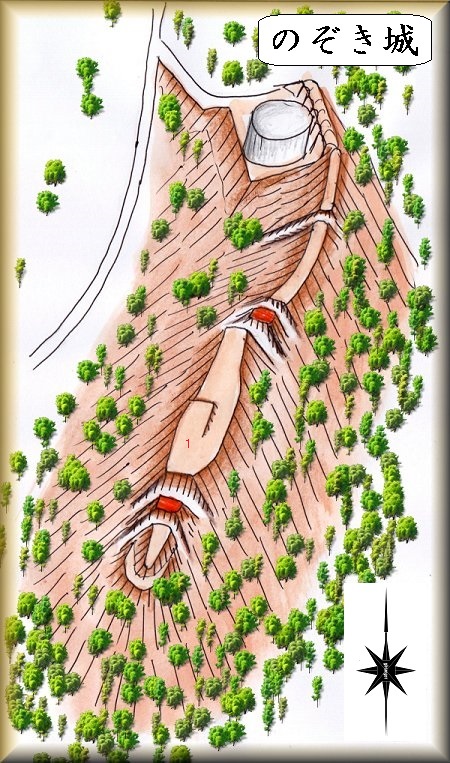

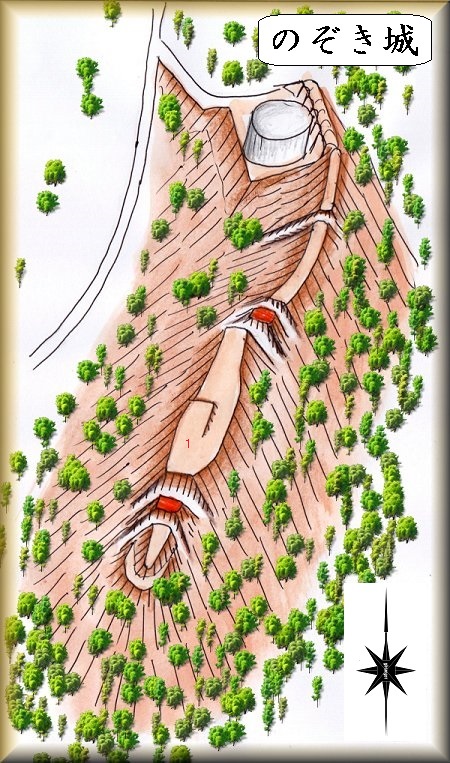

のぞき城(高山市山口町字覗山)

*鳥瞰図の作成に際しては『信濃をめぐる境目の山城と館(美濃・飛騨・三河・遠江編)』(宮坂武男)の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『信濃をめぐる境目の山城と館(美濃・飛騨・三河・遠江編)』(宮坂武男)の図を参考にした。

のぞき城の場所

のぞき城は、国道41号線の東側にそびえている比高40mほどの山稜に築かれていた。東側の下には山口谷川が流れている。

覗山に築かれているので、覗城と漢字で表記する方が良いのではないかと思うのだが、上記の書が「のぞき城」とひらがなで表記していたので、それにしたがって、ここでもひらがな表記で紹介することにした。

城の入口には水道施設があるので、これを目印にしていくとよい。

途中の道はとても細く運転には注意が必要である。車を停められそうなところもまったくない。車は水道施設の入口に突っ込んで停めて置くしかない。

水道施設の先に城山が見えている。

ところが、水道施設は柵で囲まれており、入口には鍵が掛けられていて内部を通ることができない。

これでは城まで到達できないと思ったのであるが、縁部分をうまく通って行ったら、何とか城の斜面まで到達することができた。。

ここから上の尾根までは比高10mほどなのですぐに登れる。ただし、けっこうなヤブになっているので高さのわりにはちょっと苦労する。

尾根に登ってみると、そこは小規模な堀切となっていた。

そのまま南側に尾根上を進んで行くと、今度はしっかりとした二重堀切が見えてきた。この辺りから先はヤブではなくなっていたので歩きやすくなっていた。

堀切を登って行ったところが1郭である。

まとまった郭はこれだけしかなく、単郭の城といってもよいものである。

1郭の先にも二重の堀切があり、その先にごく小さな郭がある。

のぞき城は小規模で簡素な城郭であるが、1郭の前後にはしっかりと二重堀切を構築して防御を固めている。

のぞき城の城主は覗氏で、覗新蔵という城主がいたという伝承があるが、詳しいことは分かっていない。

鍋山城に近い位置にあることから、鍋山城の支城であり、美女峠口の街道の抑えとして築かれた城郭だったのではないかという説もある。

|

|

| 水道施設 |

その先が城址 |

|

|

| 水道施設には入れないので側面部を回り込む。 |

最初の堀切 |

|

|

| 尾根 |

二重堀切 |

|

|

| 二重堀切 |

1郭内部 |

|

|

| その先の二重堀切 |

二重堀切 |

|

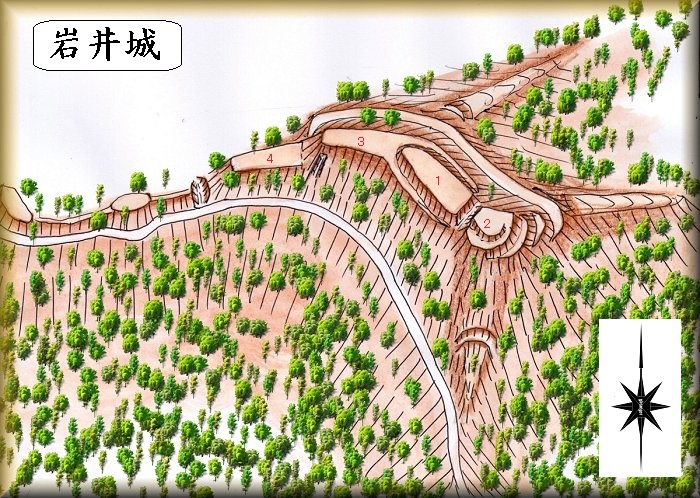

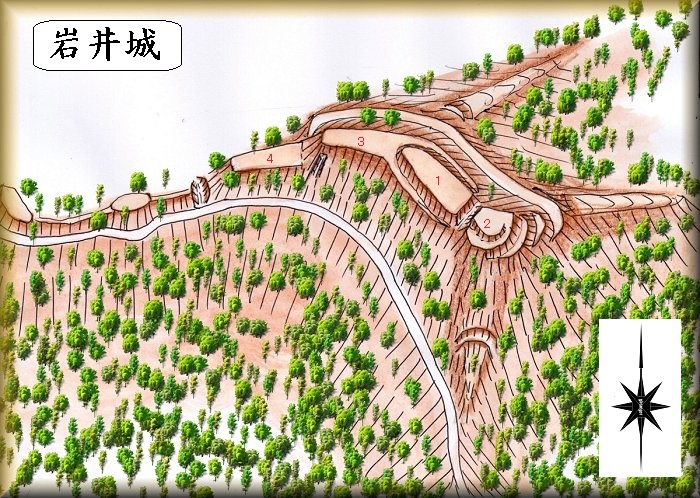

岩井城(和田城・高山市岩井町)

*鳥瞰図の作成に際しては『信濃をめぐる境目の山城と館(美濃・飛騨・三河・遠江編)』(宮坂武男)の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『信濃をめぐる境目の山城と館(美濃・飛騨・三河・遠江編)』(宮坂武男)の図を参考にした。

岩井城の場所。 林道入口の場所。

岩井城は大八賀川が支流と合流する地点の上にそびえている比高90mほどの山稜に築かれている。

上記の本を見ると「城のすぐ下まで林道が通っていて簡単に行くことができる」と書かれている。

林道で簡単にアクセスできるのなら、と思い、林道の入口を探してみたのだが・・・・とても車で進んで行けるような道とは思われなかった。宮坂先生はジムニーにでも乗っているのであろうか。

歩いて行くとかなり時間がかなりそうである。他の予定もあったので今回は登城を断念した。

鳥瞰図は参考までに上記の書の図に基づいて作成してみたものである。

林道上の尾根を削平して数段の郭を造成した城である。

1郭と2郭との間には堀切が掘られていた。

南側の尾根と西側の尾根にも堀切を掘っていたようである。

岩井城の城主等、歴史については未詳である。

室町時代初期にこの地に和田正武という武士がいて、滝、生井、岩井を所領としていたというので、この和田氏に関連した城であった可能性がある。

当地の伝承では、青屋城と岩井城とが境界争いをして合戦になった時、岩井城の水源が止められてしまったため、岩井城では白米で馬を洗って、水があるように見せかけたという。

あちこちに残る白米伝説であるが、まあ実際は眉唾な話である。

坂下城(高山市宮町寺)

*鳥瞰図の作成に際しては『信濃をめぐる境目の山城と館(美濃・飛騨・三河・遠江編)』(宮坂武男)の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『信濃をめぐる境目の山城と館(美濃・飛騨・三河・遠江編)』(宮坂武男)の図を参考にした。

坂下城の場所。

宮町寺にある往還寺が坂下城の跡と言われている。

車は往還寺の駐車場に停めさせていただいた。

寺院に着いてみると、寺院の周囲には石垣が巡らされている。

西側から南側にかけては、石垣というより城壁状の石塁が構築されている。ただし、高さは1m余りで、それほど高いものではない。

西側は内部からの高さは2mほどもあり、外側よりも内部の方が低い構造である。

寺院の南東部には常泉寺川が流れており、これが天然の堀の機能を果たしていたのかと思われる。

坂下城の城主は内木善秋だったと伝えられているが、この人物について詳しいことはよく分からない。

天文年間、一宮の神職だった一宮長綱に攻められて落城し、善秋は信州に落ち延びて行った。

善秋の弟の善竜は小坂郷坂下に潜伏して復讐の機会を狙っていた。

後に善竜は三木直頼の支援を得て長綱を攻め滅ぼした。

善竜は出家して善正を名乗り、坂下城の跡地に寺院を開基することになった。

これが往還寺の開基の由来である。

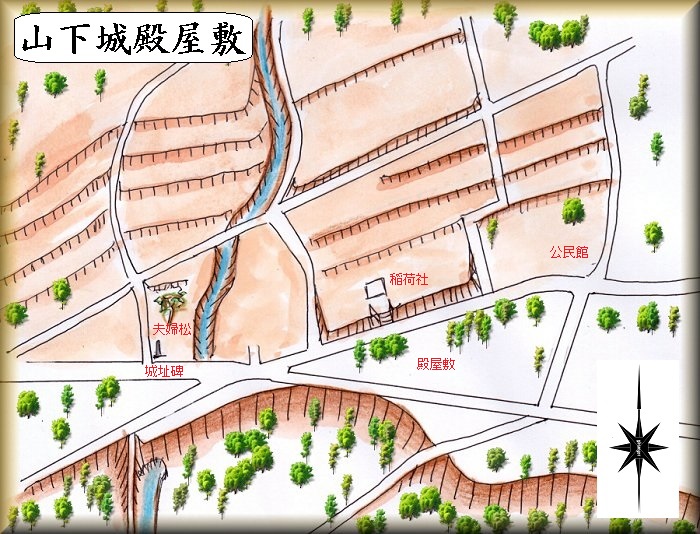

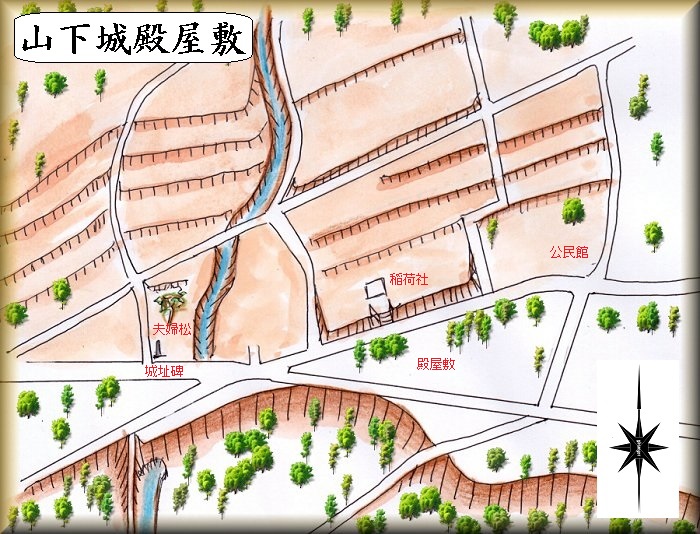

山下城殿屋敷(高山市宮村山下)

*鳥瞰図の作成に際しては『信濃をめぐる境目の山城と館(美濃・飛騨・三河・遠江編)』(宮坂武男)の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『信濃をめぐる境目の山城と館(美濃・飛騨・三河・遠江編)』(宮坂武男)の図を参考にした。

山下城殿屋敷の場所。

山下城殿屋敷は、山下の集落の内部にあった。

屋敷の背後の比高210mほどの所には山下城があり、これが詰めの城だったと考えられる。

ただし、山下城の登城道入口は、屋敷跡から300mほど西側に進んで行った所にある。

道路沿いに山下城の城址碑が建てられている。その奥には夫婦松がある。

その東側に小川が流れており、これが天然の堀として利用されていたものと思われる。

さらに東側の稲荷社の祭られているところが一段高くなっており、屋敷はこの辺りに形成されていたものと想像する。

ただし、周囲の地形は耕地整理や宅地化などでだいぶ改変されてしまっているようであり、屋敷の本来の形状はよく分からなくなってしまっている。

山下城殿屋敷は、山下城主だった一宮三沢(さんたく)の居館だったと考えられている。

三沢は元は神職だったが、武士を志して神職を森氏に譲った。

後に三木自綱の妹婿となって、山下城を築いて拠点とした。

天正13年(1585)の金森長近による飛騨侵攻の際には、松倉城の落城を知り、城を捨てて逃亡した。

ところが途中で捕らえられてしまい、処刑されかかる。

運よく処刑は免れることになったのだが、後に領民に押されて反乱を起こし、山下城を奪還しようとしたが失敗する。

その後、水無神社に立て籠ったが、金森勢に攻められて討ち取られてしまった。

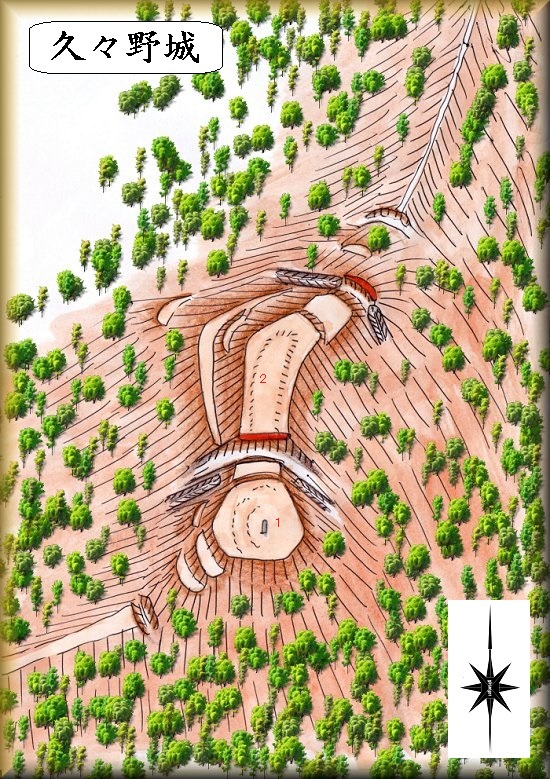

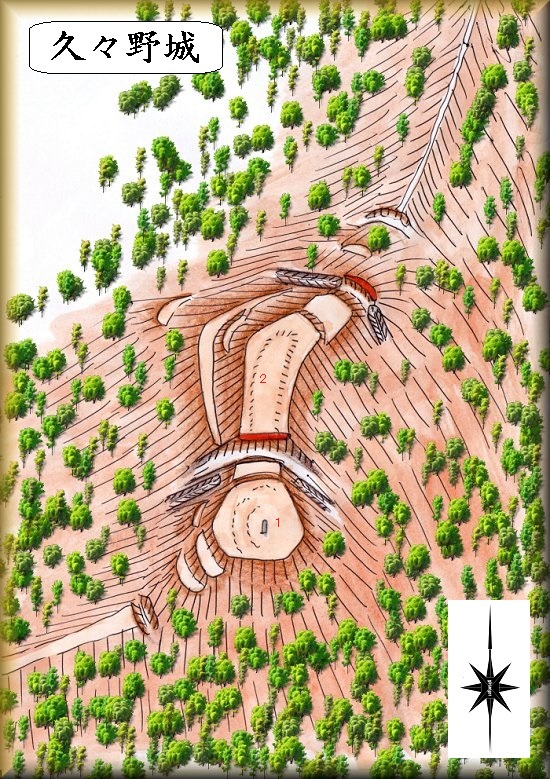

久々野城(高山市久々野町久々野)

*鳥瞰図の作成に際しては『信濃をめぐる境目の山城と館(美濃・飛騨・三河・遠江編)』(宮坂武男)の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『信濃をめぐる境目の山城と館(美濃・飛騨・三河・遠江編)』(宮坂武男)の図を参考にした。

久々野城の場所。 獣除け柵の開口部。

久々野城は高山市立久々野中学校の背後にそびえている山稜に築かれている。

この山稜は東側の飛騨川からだと比高130mほどあるが、久々野中学校からだと比高80mほどである。

城への登城口はいくつかあるらしいが、分かりやすそうな久々野中学校の北西側の地点からアクセスしてみることにした。

入口付近に駐車場があったので、車はそこに停めさせていただいた。

上記の場所から山中に入って行くと、獣除けの柵の開口部があった。これを開けて内部に入って行く。

道はないが、それほどヤブでもないので、テキトーに登って行けばよい。それほど急峻な斜面ではない。

登って行くとやがて城と同じ高さの尾根に到達した。本来ならこの辺りから城郭加工を施してよさそうであるが、実際には天然のままである。

この尾根を東側まで進んで行ったところが一段高くなっており、下に小規模な堀切がある。

その上の2段のテラス状の郭を越えて登ったところが1郭であり、ここに城址碑が建てられている。

1郭の北側には堀切があり、その先が2郭となっている。ただし2郭はそれほどきちんと削平されていない。

その先に一段下の郭があり、先端部を堀切で分断している。

2郭の西側側面部には帯曲輪が形成されている。

これだけの城である。久々野町にある久々野城であるから、町を代表するような大規模城郭なのかと想像していたのであるが、城域も遺構規模もささやかな程度の城郭なのであった。

久々野城の城主等、歴史については未詳である。

木曽義仲に関連する伝承が残されているが、その手の伝承はかなり眉唾なもので、史実であった可能性は低いと考えられる。

戦国期に当地域や街道を掌握するために築かれた城の1つであった可能性が高いと思われ、三木氏らの関連を想定した方がよさそうな城である。

|

|

| 南西側から |

中学校の北西側。この辺りから入って行く。 |

|

|

| すると獣除け柵の開口部があった。 |

城塁と岩 |

|

|

| 尾根にある岩 |

尾根 |

|

|

| テラス状郭 |

テラス状郭 |

|

|

| 1郭 |

城址碑 |

|

|

| 堀切 |

堀切 |

|

|

| 2郭へ |

郭群 |

|

|

| 堀切 |

堀切 |

|

|

| 竪堀 |

2郭 |

|

|

| 1郭城塁 |

1郭 |

|

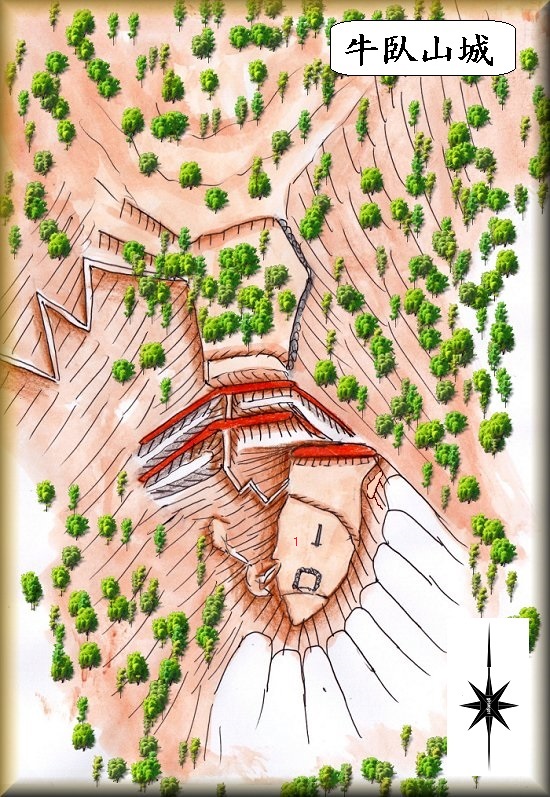

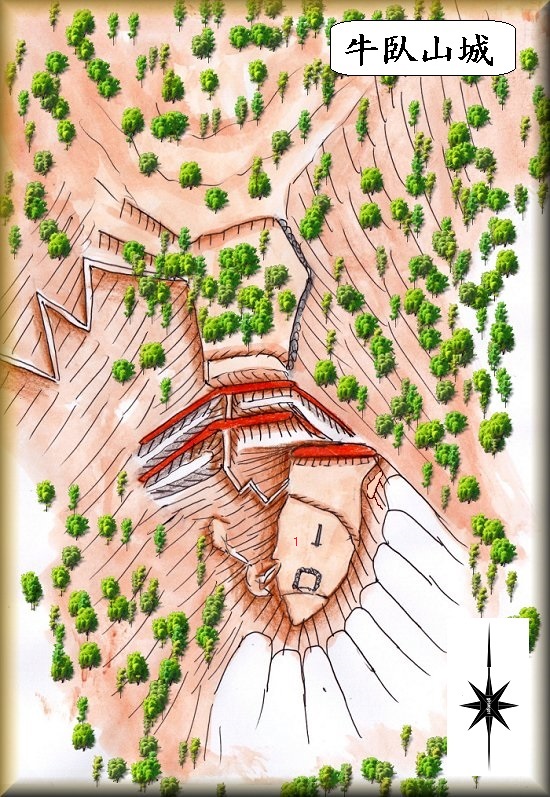

牛臥山城(高山市久々野町無数河城下)

*鳥瞰図の作成に際しては『信濃をめぐる境目の山城と館(美濃・飛騨・三河・遠江編)』(宮坂武男)の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『信濃をめぐる境目の山城と館(美濃・飛騨・三河・遠江編)』(宮坂武男)の図を参考にした。

牛臥山城の場所。 登城道入口の場所。

牛臥山城は、飛騨川と無数河川とが合流する地点にそびえる比高50mほどの山稜に築かれている。

比高40mほどとはいえ、周囲は河川に削られた断崖となっているため、かなりの要害地形となっている。

牛臥山そのものに築かれているわけではなく、その南側の下の先端部分が城域として使用されている。

城址までは道が付けられており、上記の場所からアクセスすることができる。

西側を通っている道路沿いにいくつか空き地があったので車はそこに停めさせていただいた。

登城道の入口は民家の脇にあるのでちょっと分かりにくい。案内なども何もないが、正面の山の側面部に道が続いているのが見えているので、それを頼りに進んで行くとよい。

途中に獣除けの柵の開口部があるので、それを開けて進んで行く。

ところが尾根上まであと少し、というところで道を笹薮が遮ってしまっていた。かなり密集した笹薮なので、これを通り抜けるのは困難である。

仕方がないので、途中から上の土手に回り込んで、大きく迂回して尾根上に出た。

尾根上はかなり広い平場となっているのだが、こちらも笹薮が密集している。

少しでもヤブの浅いところを探しながら進んで行く。正面には1郭の城塁がそびえているのが見えている。すぐそこなのに、笹薮のせいで、これがなかなか到達しないのだ・・・・。

なんとか堀切の手前まで行くと、やっとヤブが薄くなってきた。

その先が二重堀切となっている。それらを越えて側面部から登って行ったところが1郭内部である。

それにしても、1郭までの登城道にはやたらと鹿の糞が落ちていた。狸のためグソというのはよく聞くが、鹿もためグソをするのであろうか。こんなに道に鹿の糞が落ちているのは初めて見た。この登城道はよほど鹿にトイレとして気に入られているのであろうか。

1郭の内部は2段に構成されていて、上の方に城址碑が建てられていた。

また先端部には石囲みの区画があったのだが、かつては祠でも祭られていたようである。

先端近くの西側にも虎口と登城路のようなものが見られたのだが、道は途中までしか付けられていなかった。正規の登城路はシカの糞がたまっていた上記の通路ということでよさそうだ。

牛臥山城にも木曽義仲関連の伝承が残されているが、史実であったとは思われない。

大規模な二重堀切を配置していることなどからして、戦国期の城郭である可能性が高いと考える。

三木氏などに関連した城郭だったのではないだろうか。

|

|

| 登城道から |

途中から笹薮で進めなくなっている |

|

|

| 回り込んで1郭方向へ |

二重堀切 |

|

|

| 二重堀切 |

登城道 |

|

|

| 1郭 |

城址碑 |

|

|

| 神社跡? |

先端部下 |

|

|

| 城址碑 |

堀切 |

|

|

| 登城道入口 |

|

|

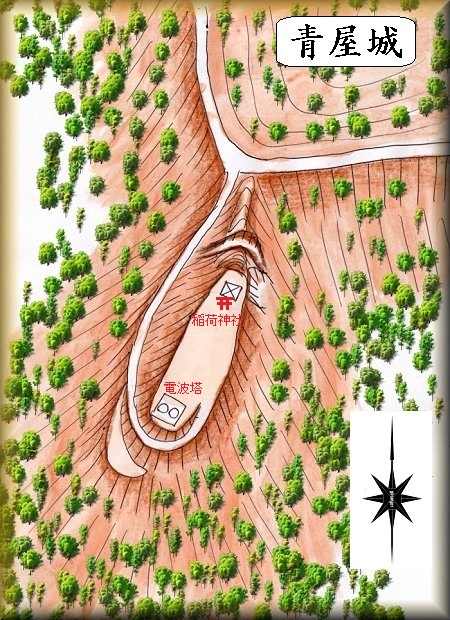

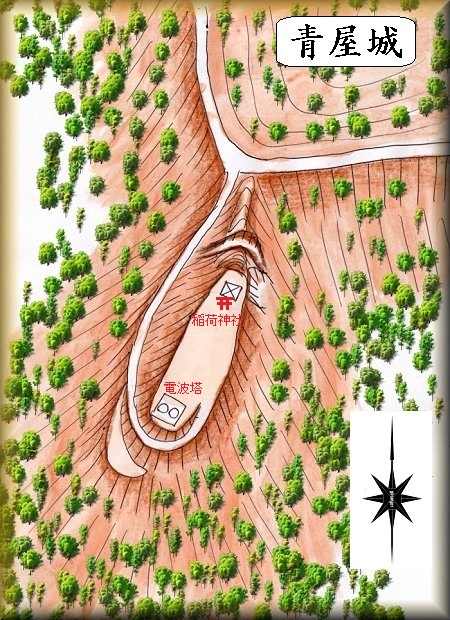

青屋城(青屋和田城・高山市朝日町青屋)

*鳥瞰図の作成に際しては『信濃をめぐる境目の山城と館(美濃・飛騨・三河・遠江編)』(宮坂武男)の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『信濃をめぐる境目の山城と館(美濃・飛騨・三河・遠江編)』(宮坂武男)の図を参考にした。

青屋城の場所。

青屋城は、青屋川と飛騨川とが合流する地点にある比高50mほどの山稜に築かれている。

飛騨川を挟んですぐ南側には朝日町万屋の集落があり、集落からもよく見える立地となっている。

比高50mほどとはいえ、周囲を川に削られた断崖に囲まれているので、かなりの要害地形と言っていい。

ただし、北側の尾根基部部分まで車道が付けられているので、現在ではアクセスは簡単である。

城内には稲荷神社と電波塔があり、そこまで車道が付けられている。

とは言っても、未舗装で急な坂道となっているので、運転に不安な人は北側の入口に車を停めて歩いて登るのが無難である。私もそうすることにした。

入口には車を数台停められるスペースがある。

城は単郭の素朴なものである。1郭の南側の下に腰曲輪を、北側の下に堀切を配置しただけの非常に簡素な構造となっている。

朝日町の集落を監視するための小規模な砦だったと思われる。

青屋城の城主等、歴史についてははっきりしないが、甲城主東藤相模守の家老阿多野蔵人が、戦国期に独立してこの城に拠ったという説がある。

しかし一勢力が拠点とする城としてはあまりにも小さく、実際は物見の砦として使用された程度の城だったのではないだろうか。

|

|

| 城址入口。車を停めて置ける。 |

堀切 |

|

|

| 1郭内部 |

側面部の道 |

|

|

| 腰曲輪 |

堀切 |

|

|

| 川に面した断崖 |

南側から |

|

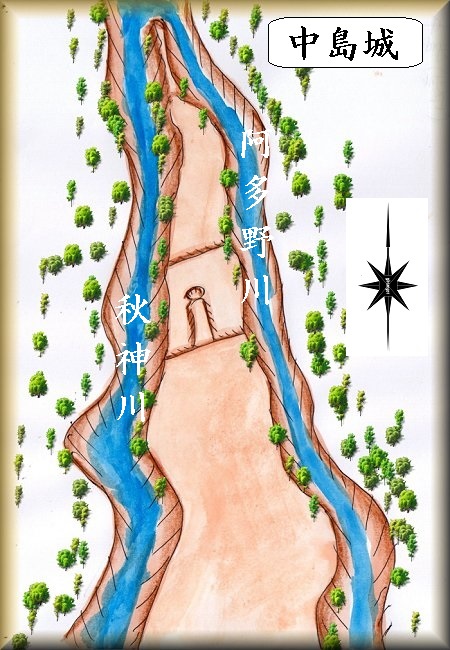

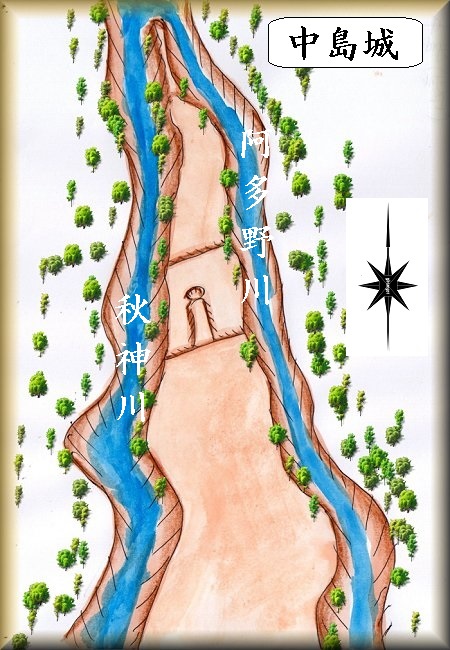

中島城(黒川城・高山市朝日町黒川中島)

*鳥瞰図の作成に際しては『信濃をめぐる境目の山城と館(美濃・飛騨・三河・遠江編)』(宮坂武男)の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『信濃をめぐる境目の山城と館(美濃・飛騨・三河・遠江編)』(宮坂武男)の図を参考にした。

中島城の場所。

中島城は阿多野川(飛騨川)と秋神川とに囲まれた半島状の地形に築かれていた。

両側の側面部が川に削られた断崖地形となっているので、南側のどこかを区画してしまえば、それだけで城郭が成立するという好立地な場所である。

ただし、現在、堀切や土塁と言った城郭構造物を見ることはできない。耕作化の影響で埋められてしまったものなのであろうか。

国道361号線を通って、秋神川に架かる橋を渡って行くと、半島状部分の内部に入ることができる。

入ってすぐの所に車を置けるスペースがあるので、そこに車を停めて内部を歩いてみる。

しかし、どこまで歩いても、一面の畑があるばかりである。

現状では城と認識できるものはなさそうだ。

中島城の城主は黒川越中守だったと言われ、そのため別名を黒川城とも呼んでいる。

永正16年(1519)、黒川越中守は、三木直頼と戦って敗れ、信濃に逃げて行ったと伝えられている。

しかし、天正7年(1579)の高野山過去帳には「飛州大野郡安田野 黒川殿」との書きこみが見られ、その時点でも黒川氏が阿多野にいた可能性が指摘されている。

あるいは黒川氏の一族が三木氏の家臣となって、当地で存続していたということなのかもしれない。

おたち(高山市朝日町黒川)

*鳥瞰図の作成に際しては『信濃をめぐる境目の山城と館(美濃・飛騨・三河・遠江編)』(宮坂武男)の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『信濃をめぐる境目の山城と館(美濃・飛騨・三河・遠江編)』(宮坂武男)の図を参考にした。

おたちの場所。

「おたち」は中島城のすぐ西側に隣接しており、飛騨川が湾曲する地点の内部に築かれていた。

やはり周囲は川に削られた断崖地形となっているので、なかなかの要害である。

川が蛇行している内部の部分はかなりの広さがあるのだが、その中に「おたち」という地名が残されており、かつて城館があった場所と推測されている。

ただし、現状では明確な遺構を見ることはできない。

おたち部分の北側にはわずかな段差が2段ほど見られる。

また、おたちの南側に堀状に窪んだ地形もある。

しかし、いずれもかつての城郭の構造とどれだけ関連しているのかは不明であり、おたちが本来どのような構造をしていたのかは分からない。

「おたち」という名称が残っているので、何者かの居館があったことは間違いない。

すぐ隣接して黒川氏の中島城があることから、黒川氏の居館がここにあったのではないかと推定されている。

しかし、中島城は平地にある城であり、城と別に居館を置く必要性は感じられない。

中島城が築かれる前の黒川氏の古い居館があった場所、ということなのかもしれない。

|

|

| おたちの土手 |

堀跡のような地形 |

|

*鳥瞰図の作成に際しては『信濃をめぐる境目の山城と館(美濃・飛騨・三河・遠江編)』(宮坂武男)の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『信濃をめぐる境目の山城と館(美濃・飛騨・三河・遠江編)』(宮坂武男)の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『信濃をめぐる境目の山城と館(美濃・飛騨・三河・遠江編)』(宮坂武男)の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『信濃をめぐる境目の山城と館(美濃・飛騨・三河・遠江編)』(宮坂武男)の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『信濃をめぐる境目の山城と館(美濃・飛騨・三河・遠江編)』(宮坂武男)の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『信濃をめぐる境目の山城と館(美濃・飛騨・三河・遠江編)』(宮坂武男)の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『信濃をめぐる境目の山城と館(美濃・飛騨・三河・遠江編)』(宮坂武男)の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『信濃をめぐる境目の山城と館(美濃・飛騨・三河・遠江編)』(宮坂武男)の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『信濃をめぐる境目の山城と館(美濃・飛騨・三河・遠江編)』(宮坂武男)の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『信濃をめぐる境目の山城と館(美濃・飛騨・三河・遠江編)』(宮坂武男)の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『信濃をめぐる境目の山城と館(美濃・飛騨・三河・遠江編)』(宮坂武男)の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『信濃をめぐる境目の山城と館(美濃・飛騨・三河・遠江編)』(宮坂武男)の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『信濃をめぐる境目の山城と館(美濃・飛騨・三河・遠江編)』(宮坂武男)の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『信濃をめぐる境目の山城と館(美濃・飛騨・三河・遠江編)』(宮坂武男)の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『信濃をめぐる境目の山城と館(美濃・飛騨・三河・遠江編)』(宮坂武男)の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『信濃をめぐる境目の山城と館(美濃・飛騨・三河・遠江編)』(宮坂武男)の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『信濃をめぐる境目の山城と館(美濃・飛騨・三河・遠江編)』(宮坂武男)の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『信濃をめぐる境目の山城と館(美濃・飛騨・三河・遠江編)』(宮坂武男)の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『信濃をめぐる境目の山城と館(美濃・飛騨・三河・遠江編)』(宮坂武男)の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『信濃をめぐる境目の山城と館(美濃・飛騨・三河・遠江編)』(宮坂武男)の図を参考にした。