岐阜県高山市

*参考資料 『信濃をめぐる境目の山城と館(美濃・飛騨・三河・遠江編)』(宮坂武男) 『日本城郭大系』

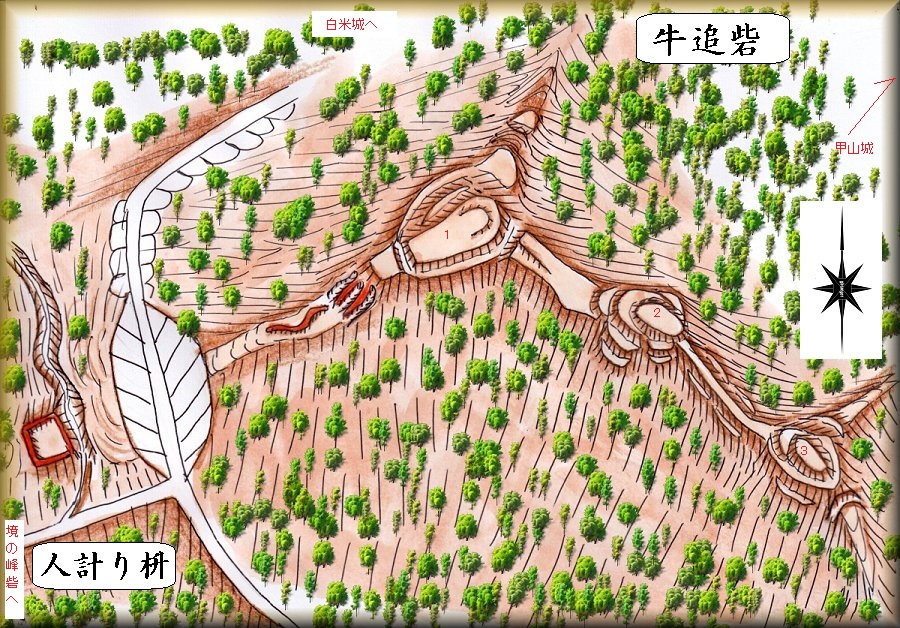

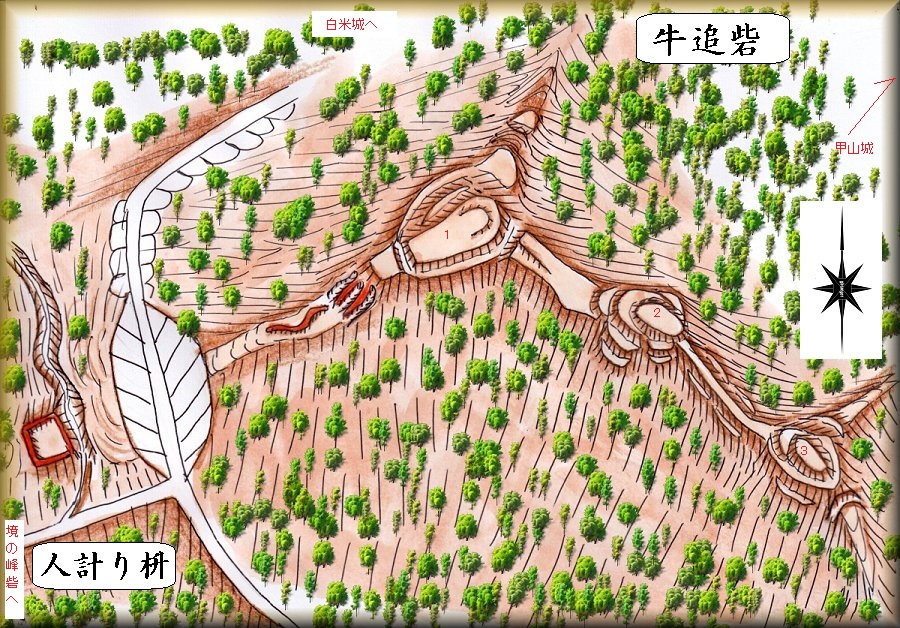

牛追砦(高山市国府町蓑輪)

*鳥瞰図の作成に際しては『信濃をめぐる境目の山城と館(美濃・飛騨・三河・遠江編)』(宮坂武男)の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『信濃をめぐる境目の山城と館(美濃・飛騨・三河・遠江編)』(宮坂武男)の図を参考にした。

牛追砦の場所。 人計り枡の場所。

牛追砦は今村林道の峠付近の東側にそびえている山稜に築かれている。

城までは山麓からは比高200mあまりあるが、林道の切通しの辺りからの比高は30mほどなのですぐに登ることができる。

牛追砦の下を通っている今村林道は、南側の光寿庵から、北側の白米城の下までを結ぶもので、ちゃんと舗装された道となっており、あちこちに車がすれ違えるスペースも確保されている。

したがって林道に慣れていない人でも比較的普通に運転できる道となっている。安心して牛追砦のところまで車を乗り入れることができる。

車は路肩の余白に寄せて停めさせていただいた。

切通しの所から尾根に取り付いて登って行くと、くの字方に湾曲した土塁があった。これはいったい何なのだろう。防御遺構とは思われないが、人工的な建造物であることには間違いない。一応城郭遺構と見てよいのだろうか。

その先の斜面には切通しの通路が3つほど付けられている。その上を登って行った所に堀切があり、越えて行ったところが1郭である。1郭の周囲には帯曲輪が造成されている。

尾根は南東方向に続いている。幅広の尾根でここも郭と言ってもよさそうである。

その先のピーク部の頂点が2郭である。2郭は狭隘な郭であり、削平を行ったがゆえに周囲に小郭がいくつも削りだされている。ただし、加工度は低い。

そこからさらに南西に尾根が延びていく。その先のピーク部が3郭である。

ただし、この辺りまで来ると、自然地形とそれほど変わらなくなってくる。加工がほとんど及んでいない感じである。

ただ、側面部に帯曲輪を造成しているのだけは分かる。

3郭から北側に尾根を進んで行った先に今村峠がある。この峠を監視することが、この砦の重要な要素だったと思われる。

牛追砦は、このように山稜上を粗削りに加工した城郭で、こちらもいかにも急造されたかのような印象を受けるものである。

江馬氏と三木氏との抗争、あるいは金森長近が三木氏を攻略する際の軍事的緊張感の中で築かれた陣城の1つだったのであろう。

なお現在の林道の切通しの西側に人計り枡と呼ばれる土塁囲みの方形の区画が見られる。

この枡形に隣接して切通しの通路が掘られている。この切通し通路こそがかつての登城路であり、人計り枡は、その通路に置いた番所のようなものだったのではないかと思われる。

|

|

| 今村林道の切通し。右上が牛追砦 |

くの字に延びる土塁 |

|

|

| くの字に延びる土塁 |

竪堀状通路 |

|

|

| 堀切 |

帯曲輪 |

|

|

| 1郭 |

郭群 |

|

|

| 2郭へ |

堀切 |

|

|

| 2郭 |

2郭群 |

|

|

| 郭群 |

3郭へ |

|

|

| 3郭へ |

3郭 |

|

|

| 帯曲輪 |

堀切 |

|

|

| 堀切 |

竪堀状通路 |

| 牛追砦の城主等、歴史については未詳であるが、天正10年(1582)の、江馬輝盛と三木自綱との間で行われた八日町合戦、あるいは天正13年(1585)の金森長近の広瀬城攻撃、などの戦いの際に築かれた陣城だったと思われる。 |

|

|

| 境の峯砦に続く林道 |

切通し通路 |

|

|

| 人計り枡 |

人計り枡 |

|

|

| 切通し通路 |

|

|

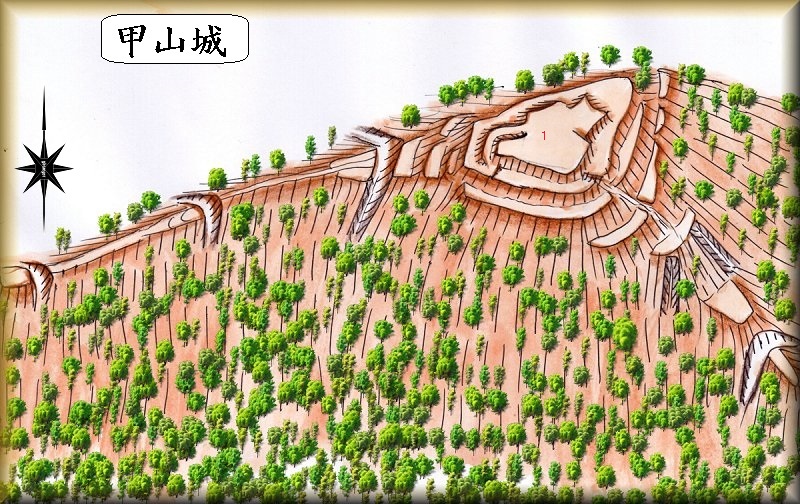

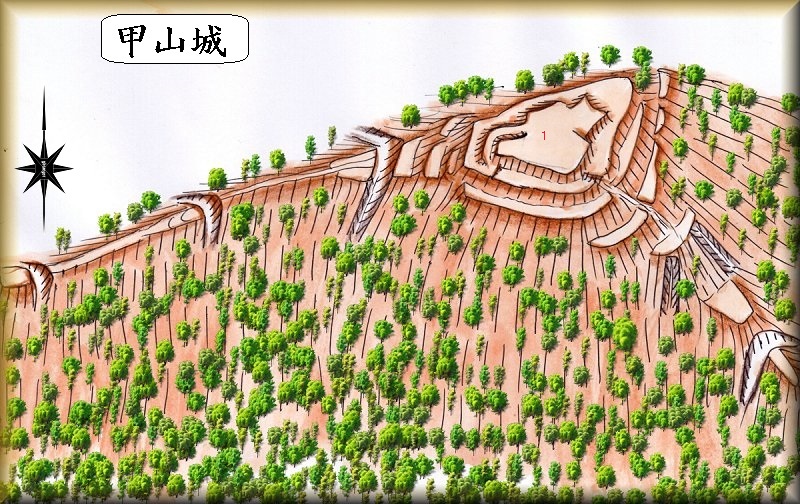

甲山城(高山市国府町今)

*鳥瞰図の作成に際しては『信濃をめぐる境目の山城と館(美濃・飛騨・三河・遠江編)』(宮坂武男)の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『信濃をめぐる境目の山城と館(美濃・飛騨・三河・遠江編)』(宮坂武男)の図を参考にした。

甲山城の場所。

甲山城は牛追砦の1kmほど西方、今村峠を挟んで牛追砦と向かい合うような位置にある。

今村峠周辺に展開する多数の城郭群の中でも最高所にあるのが甲山城であり、牛追砦からの比高は100mほどとなっている。

ある意味、これらの城郭群の頂点にある城といってもよいかもしれない。

今回、甲山城まで訪れる時間はなかったのだが、参考までに上記の書の図面に基づいた鳥瞰図を作成して提示しておく。

基本的には単郭の城郭だったようで、1郭の周囲に2段の帯曲輪を形成している。

尾根続きには若干の郭を削平して堀切も入れている。

特に今村峠に続く尾根には3本の堀切を入れている。今村峠との関係を意識させる構造となっている。

甲山城の城主等、歴史については未詳だが、今村峠を抑えるために築かれた城だったと思われる。

天正10年(1582)の、江馬輝盛と三木自綱との間で行われた八日町合戦、あるいは天正13年(1585)の金森長近の広瀬城攻撃、などの戦いの際に築かれた陣城だったという可能性も十分に考えられる。

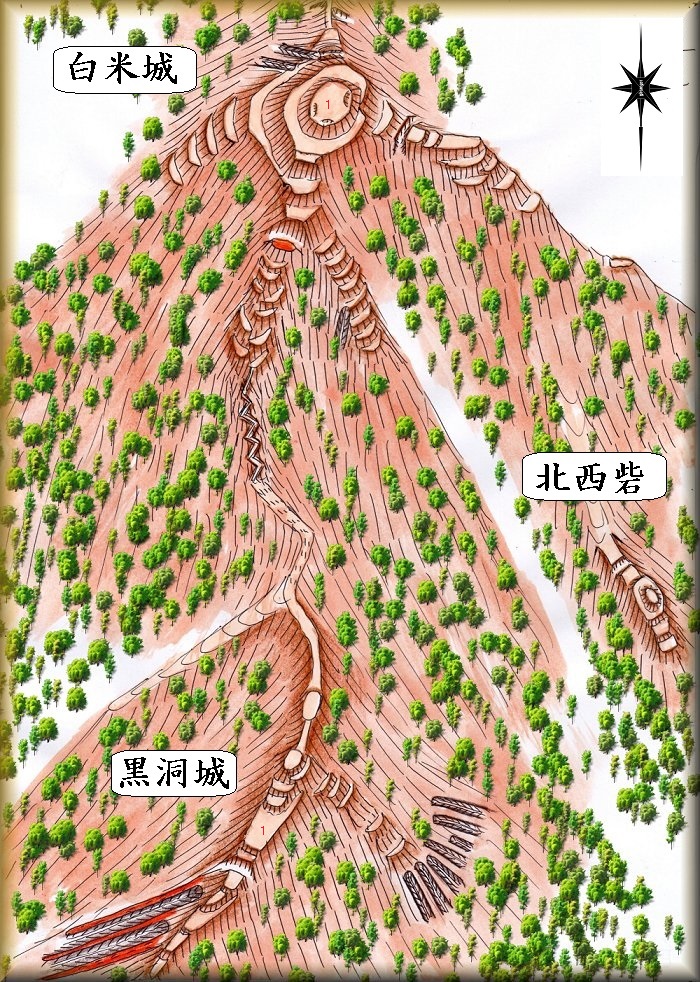

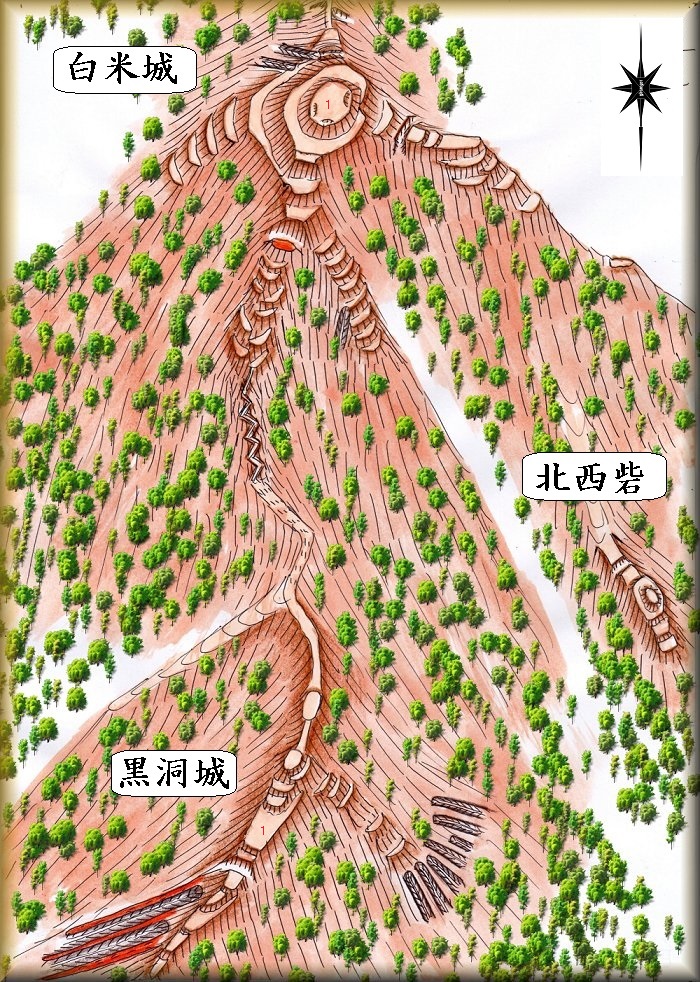

白米城(箕輪城)・黒洞城(高山市国府町蓑輪)

*鳥瞰図の作成に際しては『信濃をめぐる境目の山城と館(美濃・飛騨・三河・遠江編)』(宮坂武男)の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『信濃をめぐる境目の山城と館(美濃・飛騨・三河・遠江編)』(宮坂武男)の図を参考にした。

白米城の場所。 黒洞城の場所。 黒洞城に取り付いた場所。

白米城は、荒城川をはさんで北側の梨打城と向かい合うような位置にある城郭である。北側の山麓からの比高は150mほどとなっている。

山麓からの比高80mほどの尾根には黒洞城が築かれており、両者は一体化した城郭だったと考えられる。

また、北西下の尾根の先にも小規模な砦が造成されている。

牛追砦の所から今村林道を北側に降って行くと、左手に見えている急斜面の上が白米城ということになる。

ということで、どこかよじ登れそうな斜面がないかと伺いながら車を進めていったのだが、ずっと急斜面が続いており、とても登れそうな感じではない。

それでもだいぶ山麓近くになったところで、「南無阿弥陀仏」と刻まれた供養塔が置かれている場所があり、その辺りからなら何とか直登できそうであった。

車は供養塔の入口付近に突っ込んで停めて置くことができた。後は尾根を登って行くだけである。

そうして尾根を登って行くと2本の大きな竪堀が構築されているのが見えている。その間を抜けて登って行く。

なんとか尾根に取り付いてみると、そこは黒洞城の先端近くの郭となっていた。

そこから南側の山稜を進んで行くと段々の郭が造成されているのが分かる。

小規模な堀切もあり、それを乗り越えていったところが最も広い1郭となっている。

郭は尾根続きにさらに何段も形成されており、最後にピーク部があって終点を迎える。黒洞城は尾根を加工して何段もの小郭を配置したもので、それほど規模の大きな城ではない。

しかし、側面部はかなりの急斜面となっており、なかなか守りは固かったと思われる。

黒洞城から南側の尾根を比高70mほど登って行ったところが白米城である。というわけで尾根をひたすら進んで行く。

尾根は最初は平坦だが、途中から次第にきつい登りとなって行く。

登りの斜面にはジグザグの通路が付けられているのだが、現在では痕跡的になってしまっており、通路のようにジグザグには進んで行きづらくなっている。

それを越えていくと、側面部を削って段々の小郭を連続させた地帯に出る。本当に小さな郭群で、兵員を配置しておくこともできなさそうであるから、登城路を限定するための効果を狙ったものなのであろう。

これらの小郭群を通り抜けていくとその先に堀切が見えてきた。ここから先が白米城の主要部分ということになる。

白米城の主要部は山頂部分を削平して1郭を造成し、さらに周囲を切岸加工することによって2段の帯曲輪を形成したものである。

各方向に派生する尾根にもテラス状の小郭を段々に形成している。

ただし、郭群はどれも小規模なものばかりで多数の人員を収容できる城ではなかったと思われる。

それでも周囲の斜面は急峻なので天然の要害と言ってもよい城である。

ところで、白米城というのは、籠城した際に水の手を絶たれて、それでも水があることを示すために、白米で馬を洗って水が城内にあるように見せかけたという伝説によるものである。

同様の話は全国各地の山城に残されているが、いずれも眉唾な話である。

このような山の上で白米を流しても、それが山麓まで見えることはないであろう。

第一、もともとこの城には水源になりそうなものがない。他の山城も同様であるが、籠城中の水の補給はどのようにしていたのであろうか。

水を確保できなければ籠城などかなうことがなかったであろう。

|

|

| 今村林道の途中にある供養塔。ここから取り付いてみた。 |

巨大竪堀を通って登る。 |

|

|

| 黒洞砦の郭に到達した。 |

段郭群 |

|

|

| 郭と城塁 |

郭と城塁 |

|

|

| 堀切 |

郭と城塁 |

|

|

| 1郭 |

郭と城塁 |

|

|

| 郭と城塁 |

竪堀状地形 |

|

|

| 竪堀 |

|

白米城の城主は姉小路氏の家臣の牛丸摂津守重親だったと伝えられている。

姉小路高綱が死去した後、重親は幼い当主宜政を補佐して小鷹利城に入城した。

しかし、天正年間になって三木・広瀬両氏によって小鷹利城は攻められ、姉小路氏や牛丸氏は越中へと逃亡していった。

姉小路家は実質上、三木自綱によって乗っ取られてしまうことになった。

その後の白米城は、三木氏の支配下にあったと思われるが、天正13年(1585)に三木氏が滅亡してしまうと、廃城となったものと思われる。 |

|

|

| 黒洞砦から白米城に向かう途中の尾根。ジグザグの通路の痕跡がある。 |

段郭群 |

|

|

| 段郭群 |

段郭群 |

|

|

| 堀切 |

城塁 |

|

|

| 堀切 |

城塁 |

|

|

| 城塁と郭 |

城塁と郭 |

|

|

| 1郭内部 |

段郭群 |

|

|

| 堀切 |

堀切 |

|

|

| 帯曲輪 |

帯曲輪群 |

|

|

| 段郭群 |

段郭群 |

|

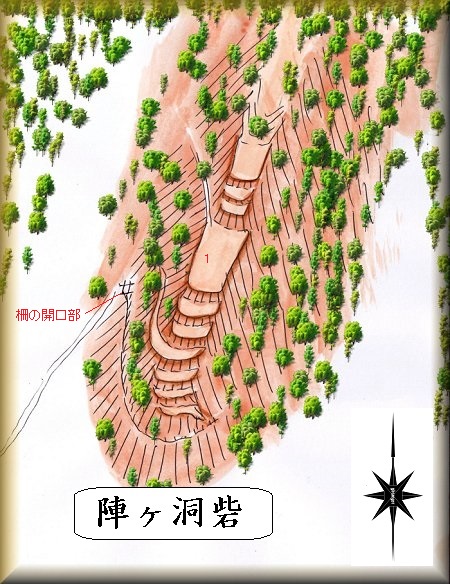

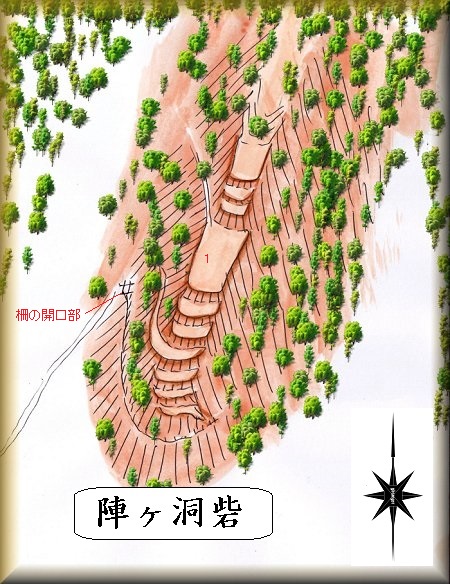

陣ヶ洞砦(高山市国府町広瀬町)

*鳥瞰図の作成に際しては『信濃をめぐる境目の山城と館(美濃・飛騨・三河・遠江編)』(宮坂武男)の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『信濃をめぐる境目の山城と館(美濃・飛騨・三河・遠江編)』(宮坂武男)の図を参考にした。

陣ヶ洞砦の場所。 獣除け柵の開口部。

陣ヶ洞砦は、今村城郭群の中でも南側の山麓に最も近い位置に築かれている砦である。

山麓からの比高は20mほどと低く、居館に近いものである。

陣ヶ洞砦から比高110mほど登って行った所には陣ヶ平砦があり、そこからさらに比高100mほど登って行くと境の峯砦に到達する。

車は下の道の路肩の広そうなところに寄せて停めさせていただいた。

その上の畑の中を進んで行くと、陣ヶ洞砦のある山稜が見えている。下の方は草が刈られており、城塁がむき出しになって見えている。ただし、中腹部に獣除けの柵が巡らされているようだ。

砦の西側の下を進んで行くと、そこに獣除け柵の開口部が見られた。この柵を開けて内部に入って行く。

ここから直登していけばすぐに郭内部に到達できそうなのであるが、ヤブがひどくてとても登れそうにない。

そこで獣除け柵に沿って南側に回り込んで行くと、上の郭に登って行けそうな場所が見えてきた。これを登って行くと小郭の内部に出た。

そこから先はテラス状の小郭が何段も形成されていた。しかし、城塁はいずれも高さ2m未満のものであり、それほど加工度が高いとは言えない。

そうして登って行った所に広い郭があり、そこが1郭である。

その背後との間には堀切は掘られておらず、切岸で背後の尾根と接続しているだけである。

陣ヶ洞砦は、山麓に近く、すぐに出撃できる地形にある砦である。

陣ヶ洞砦という名称からしても、陣城だったということは明白な城である。

天正13年(1585)の金森長近の三木氏攻略の際に築かれた陣城だったと想定される。

|

|

| 南側から |

城塁 |

|

|

| 途中の斜面はヤブなので柵に沿って回り込んで行く |

この辺りから登れそうだ |

|

|

| 郭と城塁 |

郭と城塁 |

|

|

| 1郭 |

尾根方向の切岸 |

|

|

| 郭と城塁 |

郭と城塁 |

|

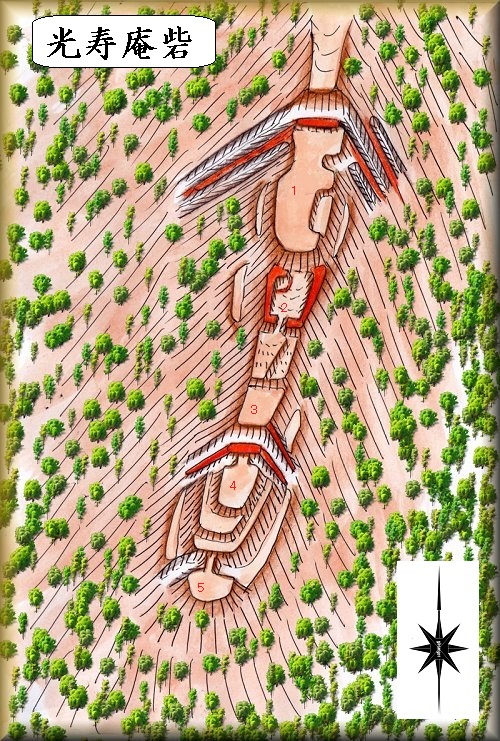

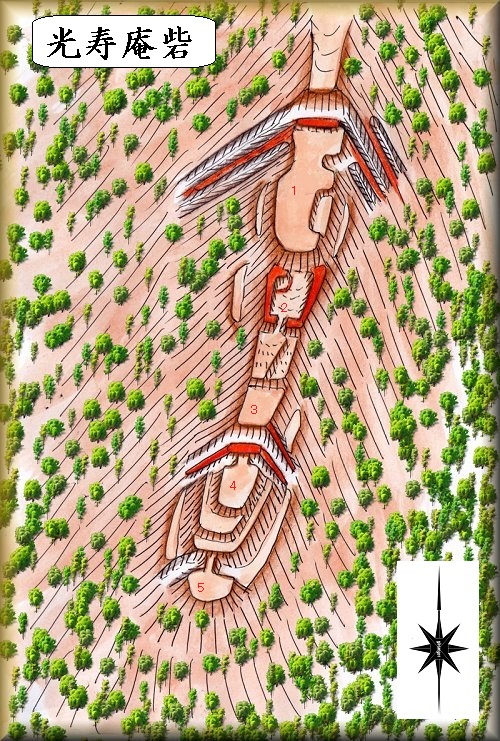

光寿庵砦(高山市国府町上広瀬)

*鳥瞰図の作成に際しては『信濃をめぐる境目の山城と館(美濃・飛騨・三河・遠江編)』(宮坂武男)の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『信濃をめぐる境目の山城と館(美濃・飛騨・三河・遠江編)』(宮坂武男)の図を参考にした。

光寿庵砦の場所。 側面部の辺りから取り付いた。

光寿庵砦は、諏訪神社の北西にそびえている比高90mほどの山稜に築かれている。

車は諏訪神社に停めさせていただいた。そこから北側の今村峠に向けて林道が付けられている。途中に獣除けの柵があるのでそれを開けて入って行った。

この林道は舗装されており、光寿庵砦の側面部下までは普通車でも十分に進んで行ける道なのであるが、途中に駐車できそうな場所がない。車は素直に諏訪神社に置いて歩いてアクセスするのが無難である。

ちなみにこの林道を上まで登って行くと今村林道と合流して、牛追砦の手前辺りに接続するのであるが、おそらく舗装されているのは途中の畑の辺りまでで、その先は未舗装の運転しづらそうな林道となっているので、これを上まで車で行くのは避けた方がよいであろう。

この辺りからナビで牛追砦の場所をインプットしたら、ナビはこの林道を通ることを指示したのだが、それには従わずに、素直に東側の今村林道の方から登って行った。こちらは運転に不安を感じることのない舗装林道となっている。

さて、林道をどんどん進んで行くと、やがて道は沢を越えて右手の斜面下を通るようになっている。この辺りからが砦まで最も近い位置になる。

ということで、そこから砦の側面部に取り付いて行く。ここを登ると北側の堀切の所までアクセスできるのである。堀切までの比高は40mほどである。

急斜面であるが、我慢して登って行く。すると竪堀状の所まで来た。後はテキトーに登って行った所、堀切の所に出た。

堀切から南側が城内である。堀切を登ったところが最高所であり1郭というべき場所である。

この南側には土塁で囲まれた2郭がある。ただし、傾斜した地形になっている。

その下も傾斜した郭であり、その先の平場が3郭である。

3郭の先には二重の堀切があり、その先に4郭がある。4郭の側面部には2段の帯曲輪が造成され、斜面が切岸状に削られている。

その先の5郭は馬出のように見える郭である。おそらく先端部から登ってくる道が5郭に接続していたのではないかと思われるのであるが、現在ではその道は分からなくなってしまっている。

光寿庵砦は、それほど大規模な城郭ではないが、加工はしっかりとしておりメリハリの利いた遺構を残している。今村城郭群の中では計画的にきちんと構築された砦だと言ってよいものである。

ある程度恒久的な使用を目途として築かれた城郭だったのかもしれない。

光寿庵砦の城主等、歴史については未詳である。

城の構造がしっかりとしていることから、天正13年(1585)、金森長近による三木氏攻略の際に築かれた陣城だったのではないかという説がある。

|

|

| 諏訪神社から見る城址 |

林道が最も城に近づいている場所から直登する |

|

|

| 堀切 |

堀切 |

|

|

| 1郭 |

土塁囲みの2郭 |

|

|

| 2郭虎口 |

堀切 |

|

|

| 堀切 |

堀切と土橋 |

|

|

| 4郭 |

馬出状の5郭 |

|

|

| 4郭 |

4郭群 |

|

|

| 土塁囲みの2郭 |

堀切 |

|

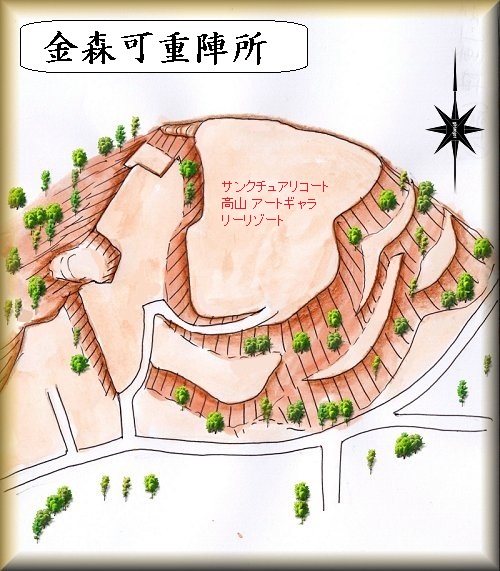

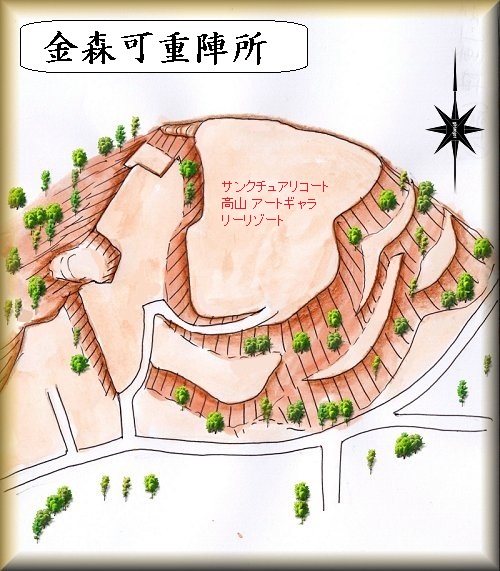

金森可重(ありしげ)陣所(高山市上岡本町字ホナン山)

*鳥瞰図の作成に際しては『信濃をめぐる境目の山城と館(美濃・飛騨・三河・遠江編)』(宮坂武男)の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『信濃をめぐる境目の山城と館(美濃・飛騨・三河・遠江編)』(宮坂武男)の図を参考にした。

金森可重陣所の場所。

かつて高山美術館のあった比高30mほどの高台が金森可重陣所の跡と言われている場所である。

現在は美術館とホテルとが一体化してサンクチュアリコート高山アートギャラリーリゾートという施設になっている。山頂部分の遺構は完全に消滅してしまっているようである。

したがって内部に入るには、このホテルに宿泊するか、美術館に入ってみるしかない。

しかし、内部に入っても遺構を見ることはできなさそうなので、美術館に興味がなければ立ち入ってみたとしても、いかんともしがたい状態となっている。

東側の側面部には帯曲輪と城塁とがいかにも城郭遺構らしく見えている。

これらの部分はかろうじてかつての遺構の残している部分と言えるのではないだろうか。

天正14年(1586)、秀吉の命によって飛騨征服を命じられた金森長近は、三木氏の籠る松倉城攻めを行った。

その際に、金森長近自身は鮎崎城を本陣としたが、長近の養子となっていた可重は、この地を本陣として松倉城に対峙したと言われている。

鮎崎城よりも前線に近い位置であり、松倉城とは2km弱ほどの距離である。

そして松倉城は攻め落とされ、金森長近は飛騨の平定に成功したのであった。

|

|

| 1郭内部。 |

城塁と帯曲輪 |

|

多賀山城(天神山城・高山市城山)

*鳥瞰図の作成に際しては『信濃をめぐる境目の山城と館(美濃・飛騨・三河・遠江編)』(宮坂武男)の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『信濃をめぐる境目の山城と館(美濃・飛騨・三河・遠江編)』(宮坂武男)の図を参考にした。

多賀山城の場所。

多賀山城は高山城の背後の山稜部分にあり、高山城の城山公園の一部に取り込まれている。

多賀山城の城内は高山城の城山公園の一部となっている。

というか、高山城が築かれる以前の、地元豪族による山城が置かれていた場所であったと思われる。つまり高山城(新城)に対して多賀山城は古城だったということになる。

それにしても多賀山城も「たかやま」城と読むので、音だけ聞くと非常にややこしい。多賀山城は城内に天神社を祀っていたことから天神山城とも呼ばれていたというので、こちらの城の名称は天神山城とした方が、混乱しないで済むのではないかと思われる。

地図を見ると、山頂の金竜ヶ岡まで車道が付けられているようで、そこにトイレなども設置されている。ということで車で登って行けるのではないかと思って試みたのだが、実際には入口は輪留めされていて、公園内は車で走行できないようになっていた。

だから車はどこかテキトーなところに停めて公園内を歩いて行くしかない。

後は車道に沿って歩いて行けばだいたいの郭を見ることができる。

かつての主郭だったと思われるのが最高所の金竜ヶ岡で、そこから西側に降って行ったところにある臥牛ヶ岡が2郭、その下のこぶし平が3郭ということになるであろう。

これらはいずれもまとまった広さの郭となっており、それなりの人員を収容できるだけのスペースが確保されている。籠城には十分なものである。

それ以外にも平場はいくつか形成されている。

そして降って行った所に高山城の大手の枡形門の跡がある。巨大な石を積んだ石垣でなかなかの見ごたえがある遺構である。

高山城の大手門がこの位置にある、ということからすると、多賀山城は高山城と隣接していながらも、多賀山城の遺構は城域内に取り込んでいなかったということのようである。

|

|

| 城山遊歩道 |

大手門跡 |

|

|

| 途中にある郭 |

遊歩道 |

|

|

| こぶし平 |

案内 |

|

|

| 臥牛ヶ丘へ |

金竜ヶ丘 |

|

|

| 金竜ヶ丘 |

臥牛ヶ丘 |

|

|

| 大手門 |

大手門の枡形 |

多賀山城の城主は高山外記であった。

高山氏は多賀氏の一族で京極氏に仕え守護代を任されたこともある人物だった。

永禄元年(1558)、高山外記は、三木自綱と広瀬宗城とに攻められて滅亡し、所領は三木氏に奪われた。

三木自綱は松倉城を築いて居城とし、多賀山城には叔父の久経を入れて守らせた。

天正13年(1585)、金森長近の飛騨侵攻により三木氏は滅亡した。

金森長近は当初鍋山城を居城としていたが、新たに居城として山稜の北側部分を利用して高山城を築くことになった。 |

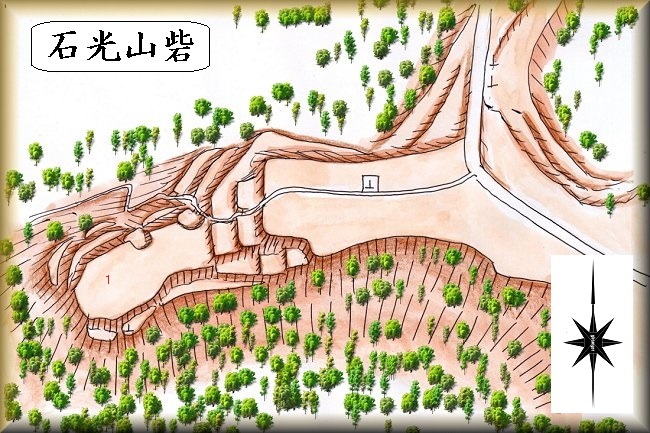

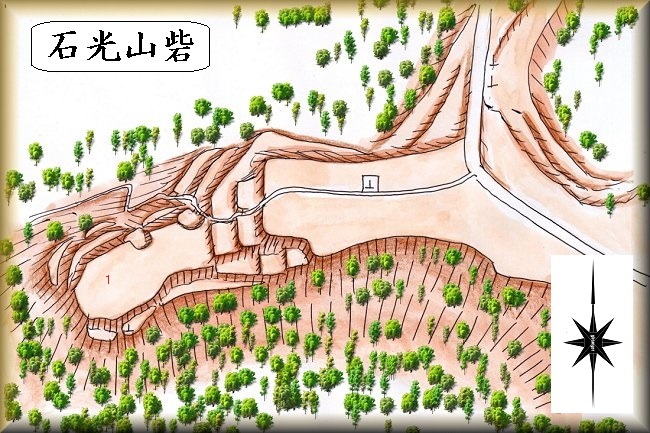

石光山砦(高山市片野町箕山)

*鳥瞰図の作成に際しては『信濃をめぐる境目の山城と館(美濃・飛騨・三河・遠江編)』(宮坂武男)の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『信濃をめぐる境目の山城と館(美濃・飛騨・三河・遠江編)』(宮坂武男)の図を参考にした。

石光山砦の場所。

石光山砦は、多賀山城のある南側の山稜に築かれている。山麓からの比高は70mほどであり、ちょうど山王トンネルの真上辺りに位置している。

城の入口まで車道が付けられているので、そこまで車で進んで行くことができる。車はどこか路肩の余裕があるところに停めさせていただくしかない。

車道がカーブしている地点が砦の基部部分に当たる。本来ならこの部分に堀切を入れるべきところであるが、埋められてしまったのか、現在ではそのような遺構は見られない。

城内は一面の畑となっている。入口には獣除けの柵があるのでこれを開けて内部に入って行く。

城は西側に突き出した地形となっており、南北は城塁状の土手となっている。

進んで行くと段々となった地形がみられ、また側面部には腰曲輪が形成されているのが分かる。

ただ段々になっているだけで、城らしい雰囲気はなく、言われなければ城址だとはとても気が付かないであろう。

城内で2人の現地の方に会ったので、「石光山砦のことはご存知ですか?」と伺ってみたのだが、いずれの方も「砦があったというような話は聞いたことがない」とおっしゃっていた。地元の方にもあまり認知されていない砦だったようである。

平安時代末期、石光山砦の城主は片野左衛門太郎信時だったと伝えられている。

信時は、平飛騨守景家の次男景綱の家臣であった。

養和元年(1181)、木曽義仲に攻められて落城したという。

|

|

| 北側から |

砦内部への入口 |

|

|

| 郭 |

郭 |

|

|

| 腰曲輪 |

郭 |

|

|

| 城塁 |

郭 |

|

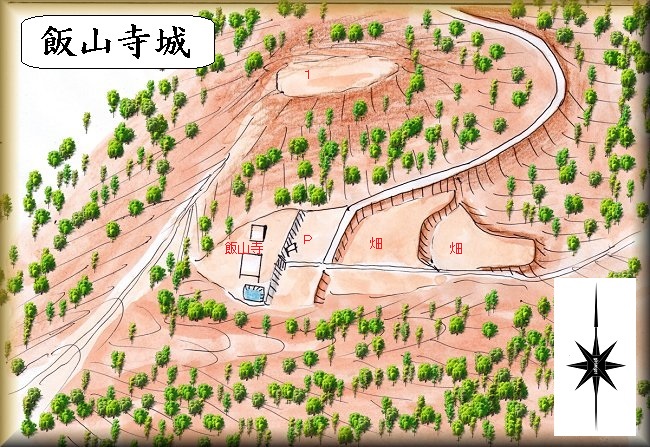

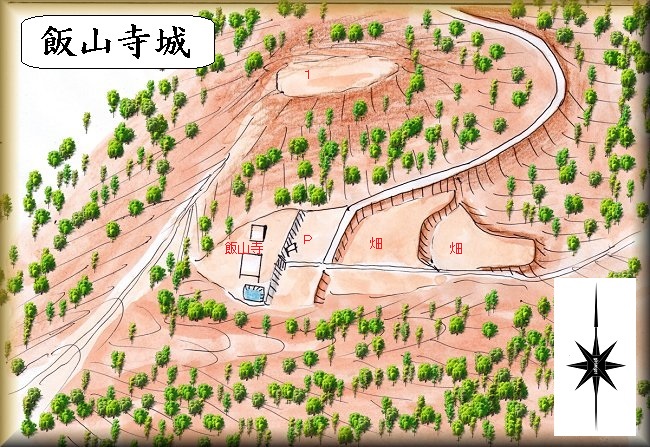

飯山寺(いいさんじ)城(高山市千鳥町飯山)

*鳥瞰図の作成に際しては『信濃をめぐる境目の山城と館(美濃・飛騨・三河・遠江編)』(宮坂武男)の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『信濃をめぐる境目の山城と館(美濃・飛騨・三河・遠江編)』(宮坂武男)の図を参考にした。

飯山寺城の場所。 参道入口の場所。

飯山寺城は、国道41号線高山バイパス、ホテルα-1の西側に向かい合っている比高100mほどの山稜に築かれている。

飯山寺が建てられているところが城址であり、寺の名前が城の名称となっている。

飯山寺と見ると「いいやまでら」と読みたくなるところであるが、ここは「いいさんじ」と呼んでいるらしい。

というわけで飯山寺を目指して行けばよい。飯山寺までは車道が付けられているので、上記の入口から進んで行けば飯山寺まで簡単にアクセスすることができる。

ただし、道は途中で未舗装になり、石が露出してやや荒れた路面となっている箇所もあるので、運転には多少の注意が必要である。

飯山寺まで到達すれば、駐車場に車を停めて置くことが可能である。

駐車場の脇に飯山寺の案内板が立てられている。

案内板には「永禄年中まで、飯山城がここにあったが、三木氏に攻め落とされて廃城となった」といった城に関する説明も書かれていた。

案内板の解説によると、飯山寺のあるところは居館の跡だったという。

飯山寺の背後にはⅠの山稜がそびえているが、こちらには遺構は見られないという。1まで登ってみようと思ったのだが、途中がヤブだったので断念した。遺構がないというので自然の地山なのであろう。

となると城そのものは、現在の飯山寺の場所にあったのではないだろうか。寺から東側には畑となっている段が2段あり、合わせて4段構造ほどの城館だったのではないかと想像する。

寺の脇には弁財天を祭った池もあり、水源も確保できていたようである。

|

|

| 飯山寺 |

駐車場 |

|

|

| 山頂方向 |

飯山寺 |

飯山寺城の城主は飯山氏であった。

飯山氏は源氏の一族であったが、平治の乱に敗れた後、当地に赴いて豪族となったと伝わる。

永禄年間、飯山寺城は三木自綱によって攻撃されて落城、飯山氏は滅亡した。 |

堂洞城(高山市石浦町三丁目)

*鳥瞰図の作成に際しては『信濃をめぐる境目の山城と館(美濃・飛騨・三河・遠江編)』(宮坂武男)の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『信濃をめぐる境目の山城と館(美濃・飛騨・三河・遠江編)』(宮坂武男)の図を参考にした。

堂洞城の場所。

堂洞城は、高山市石浦町三丁目辺りにあった。

東側が土手状になっており、いかにも城塁のように見えている。

その上には土壇状のものもあるようだ。

内部は畑や宅地となっており、堀などの区画は現在では見られなくなってしまっている。

何となくそれらしい雰囲気がわずかに感じられる程度、といった物件である。

応永18年(1411)の姉小路氏の乱の後、功績を挙げた京極氏は幕府から竹原郷を賜り、三木正頼を代官として派遣した。

これが三木氏入部のきっかけであり、最初に居城として築いたのが堂洞城だったと伝えられている。

しかし、ここが本当に堂洞城のあった場所であるのかどうかには疑問も呈せられている。

城址というより古墳なのではないかとも言われる。

*鳥瞰図の作成に際しては『信濃をめぐる境目の山城と館(美濃・飛騨・三河・遠江編)』(宮坂武男)の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『信濃をめぐる境目の山城と館(美濃・飛騨・三河・遠江編)』(宮坂武男)の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『信濃をめぐる境目の山城と館(美濃・飛騨・三河・遠江編)』(宮坂武男)の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『信濃をめぐる境目の山城と館(美濃・飛騨・三河・遠江編)』(宮坂武男)の図を参考にした。 *鳥瞰図の作成に際しては『信濃をめぐる境目の山城と館(美濃・飛騨・三河・遠江編)』(宮坂武男)の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『信濃をめぐる境目の山城と館(美濃・飛騨・三河・遠江編)』(宮坂武男)の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『信濃をめぐる境目の山城と館(美濃・飛騨・三河・遠江編)』(宮坂武男)の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『信濃をめぐる境目の山城と館(美濃・飛騨・三河・遠江編)』(宮坂武男)の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『信濃をめぐる境目の山城と館(美濃・飛騨・三河・遠江編)』(宮坂武男)の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『信濃をめぐる境目の山城と館(美濃・飛騨・三河・遠江編)』(宮坂武男)の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『信濃をめぐる境目の山城と館(美濃・飛騨・三河・遠江編)』(宮坂武男)の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『信濃をめぐる境目の山城と館(美濃・飛騨・三河・遠江編)』(宮坂武男)の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『信濃をめぐる境目の山城と館(美濃・飛騨・三河・遠江編)』(宮坂武男)の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『信濃をめぐる境目の山城と館(美濃・飛騨・三河・遠江編)』(宮坂武男)の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『信濃をめぐる境目の山城と館(美濃・飛騨・三河・遠江編)』(宮坂武男)の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『信濃をめぐる境目の山城と館(美濃・飛騨・三河・遠江編)』(宮坂武男)の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『信濃をめぐる境目の山城と館(美濃・飛騨・三河・遠江編)』(宮坂武男)の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『信濃をめぐる境目の山城と館(美濃・飛騨・三河・遠江編)』(宮坂武男)の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『信濃をめぐる境目の山城と館(美濃・飛騨・三河・遠江編)』(宮坂武男)の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『信濃をめぐる境目の山城と館(美濃・飛騨・三河・遠江編)』(宮坂武男)の図を参考にした。