�����R�s

���Q�l�����@�w�M�Z���߂��鋫�ڂ̎R��Ɗفi���Z�E��ˁE�O�́E���]�ҁj�x�i�{�═�j�j�@�@�w���{��s��n�x

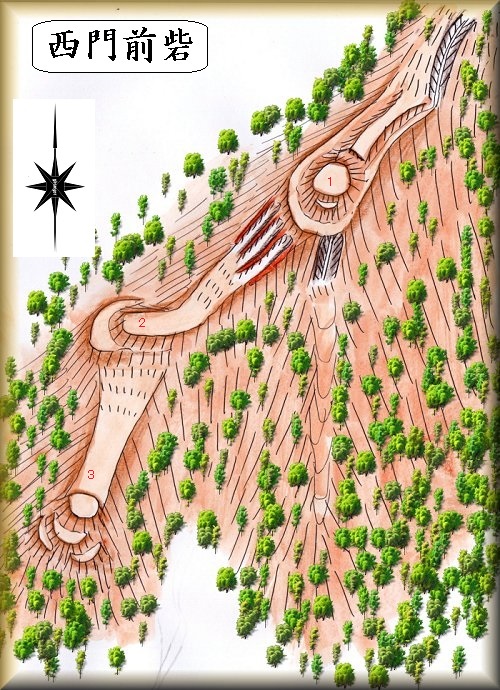

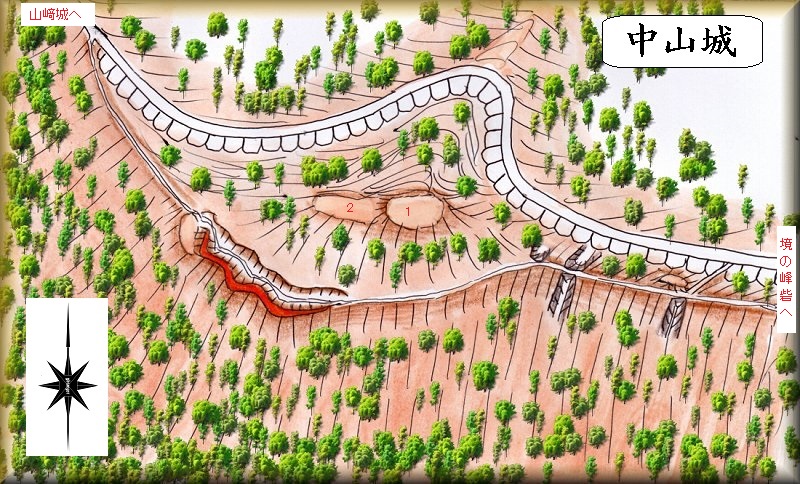

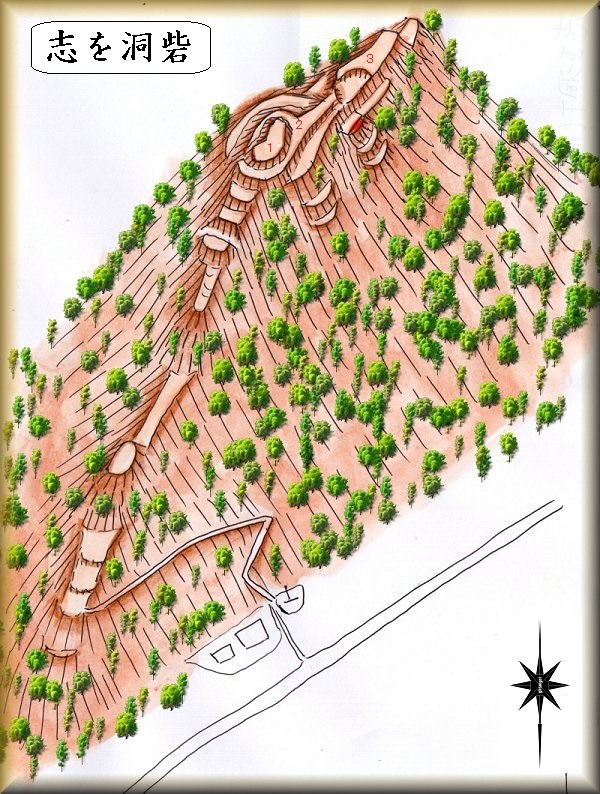

����O�ԁi���R�s���{������O�j

�����Ր}�̍쐬�ɍۂ��Ắw�M�Z���߂��鋫�ڂ̎R��Ɗفi���Z�E��ˁE�O�́E���]�ҁj�x�i�{�═�j�j�̐}���Q�l�ɂ����B

�����Ր}�̍쐬�ɍۂ��Ắw�M�Z���߂��鋫�ڂ̎R��Ɗفi���Z�E��ˁE�O�́E���]�ҁj�x�i�{�═�j�j�̐}���Q�l�ɂ����B

�@�@�@�@����O�Ԃ̏ꏊ�i�э��Õ��Q�j�B�@�@�@�@�@�@�@�b������̊J�����B

�@����O�Ԃ́A���ŏ�Ɛ����Ɍ����������R�ł̔䍂30���قǂ̐�[���ɒz����Ă���B�������̖k��300���قǂ̈ʒu�ɓ�����B

�@����O�Ƃ����n���́A�������̐���ɂ��Ȃ�ł���̂ł��낤�B

�@googlemap�ɂ́u�э��Õ��Q�v�Ǝ�����Ă���A��ʓI�ȔF���ł͌Õ��Q�ƂȂ��Ă���悤���B

�@�������̓�����J�˕��ɓ����čs���B�����t�߂��n�ɂȂ��Ă����̂ŁA�Ԃ͂����ɒ�߂����Ă����������B

�@�J�˕��ɐi��ōs���Ƃ����ɏb������̊J�������������̂ŁA������J���ē����ɓ����čs���B

�@����ƎR�ł��ڂ̑O�ɔ����Ă����B

�@���ɓ��͂Ȃ��̂ŁA�e�L�g�[�ɓo���čs���B����قǃ��u�ł͂Ȃ��̂ŕ����ɂ����͂Ȃ��B

�@�����̔����ɓo�����Ƃ��낪3�̕���ŁA��[���ɘE��̂悤�ȌÕ�������B

�@�܂��A�k���ɂ͂Q�̏�ۂ������Ă���B������Õ��ł��낤�B

�@�������瓌���̎Ζʂ�����ƁA���̐�ɂ��E��̂悤�ȌÕ��������Ă���B�P�̕����ł���B

�@1�Ɍ������Ζʂɂ͐ؒʂ��̒ʘH�����{�@���Ă��āA���ꂪ�G�x�̂悤�Ɍ����Ă���B

�@

�@���ꂾ���ł���B��Ƃ������͌Õ��Q�Ƃ����ׂ����̂ł��邪�A�����ɍԂ��������Ƃ����悤�ȓ`��������̂ł��낤���B

�@����O�Ԃ̏�哙�A���j�ɂ��Ă͖��ڂł���B

�@�ʒu����l����Ɨ��ŏ�̎x��ƌ��Ă悳�����ł͂��邪�A���̈�\��{���ɏ�قƌ��Ă悢�̂��ǂ����ɋ^��������Ă��܂����̂ł����Ȃ��B

|

|

| �ԐՕ��� |

�J�˕� |

|

|

| 3�s�Ɛ�[�̌Õ� |

2�s�̌Õ� |

|

|

| 1�s�̌Õ� |

�R��� |

|

|

| 1�s |

�G�x��ʘH |

|

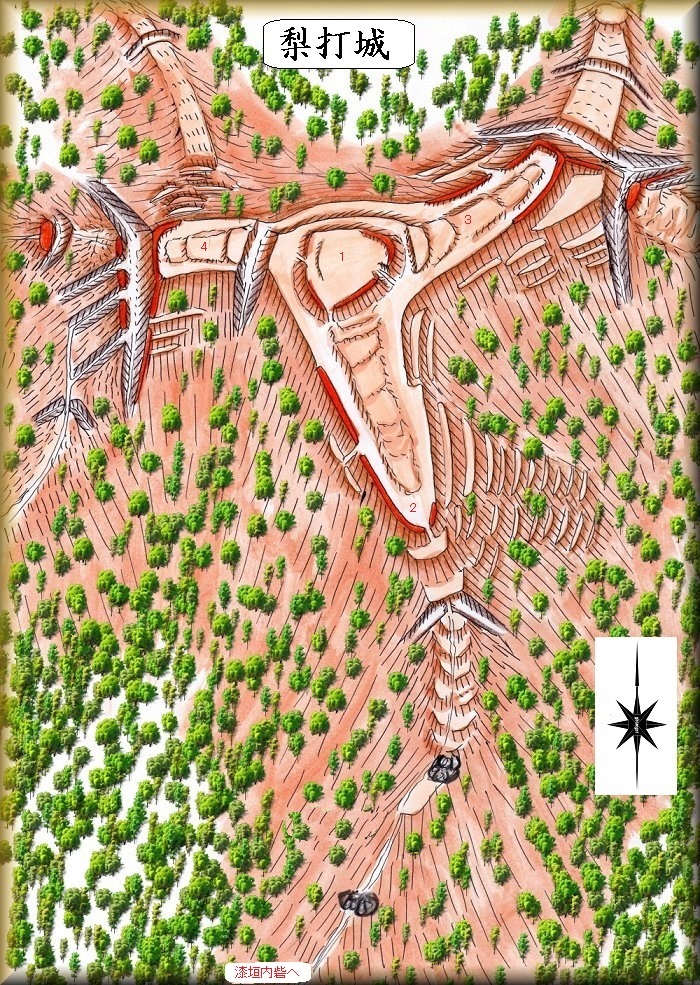

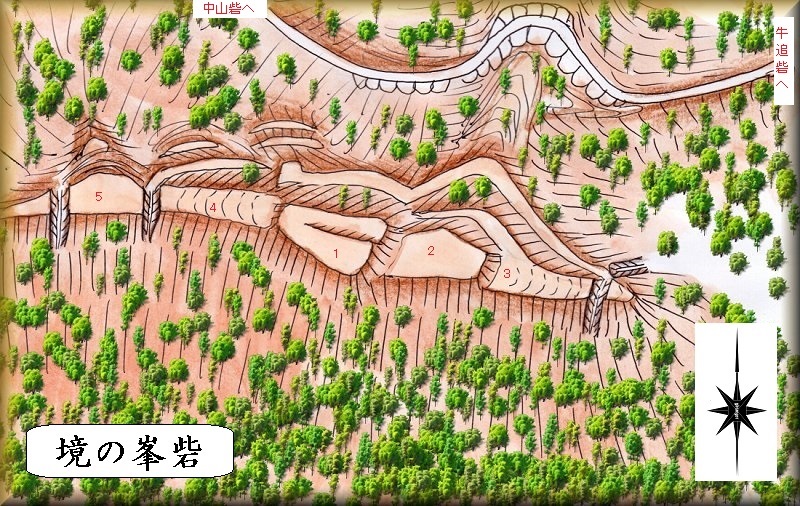

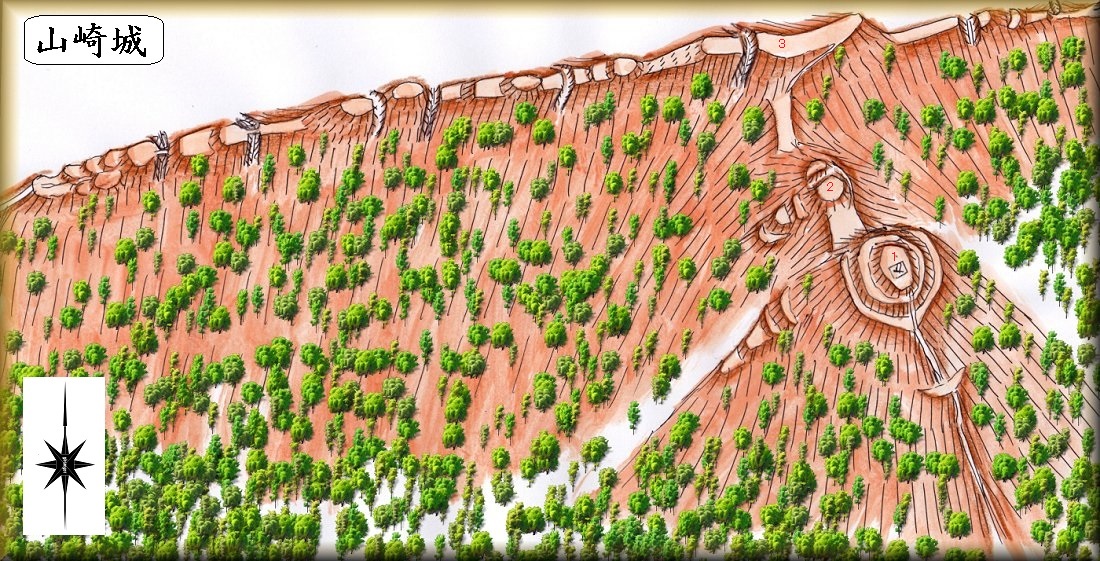

���ŏ�i���R�s���{������������R�j

�����Ր}�̍쐬�ɍۂ��Ắw�M�Z���߂��鋫�ڂ̎R��Ɗفi���Z�E��ˁE�O�́E���]�ҁj�x�i�{�═�j�j�̐}���Q�l�ɂ����B

�����Ր}�̍쐬�ɍۂ��Ắw�M�Z���߂��鋫�ڂ̎R��Ɗفi���Z�E��ˁE�O�́E���]�ҁj�x�i�{�═�j�j�̐}���Q�l�ɂ����B

�@�@�@�@���ŏ�̏ꏊ�B�@�@�@�@�@�@�����_�ЁB�@�@�@�@�@�@���}�_�ЁB

�@���ŏ�́A��[�ɂ��鐛���_�ЁA���邢�͓��}�_�Ђ̖k���ɂ��т���䍂220���قǂ̎R�łɒz����Ă���B

�@���ŏ�̓���Ɍ����������R�łɂ͔��ď�A�R���ȂǑ����̏�s���z����Ă���A���Ă��Ȃ�̌R���I�ْ������������ꏊ�ł���Ɛ��������B

�@���݂͐����_�Ђ���o��̂����K�̃��[�g�炵���A�����_�Ђ̒����̑O�ɏ隬�肪���Ă��Ă���B

�@�������A���͓r���̎��_���Ԃ������������̂ŁA�쐼���ɂ�����}�_�Ђ̘e����o���čs�����Ƃɂ����B�_�Љ��̓��H�̘e�ɘH���̍L���Ȃ��Ă�������������̂ŁA�Ԃ͂����ɒ�߂����Ă����������B

�@���}�_�Ђ̘e��ʂ��ēo���čs���B�隬�Ƃ̊Ԃɂ͑�����Ă���A��ɂ͍��h�_��������������B

�@�r���ɏb�����̍���̂ł�����J���Đ�ɐi��ōs���B

�@���ŏ�܂ł͂����Ƃ������͂Ȃ��̂ŁA2�ڂ̍��h�_���̕ӂ肩��E��̎R�łɂ悶�o���čs�������Ȃ��B���Ȃ�}�s�ȎΖʂł��邪�A�撣���ēo�����Ƃ���̔����̐�Ɏ��_���Ԃ�����B

�@���_���Ԃ�������̔����ɏo�Ă��܂����悤�������̂ŁA���_���Ԃ�����̂͌�ɂ��āA���̂܂ܗ��ŏ��ڎw���Ă������Ƃɂ����B

�@��͂Ђ����������o���čs���B�����ʂ��Ƃ͂����}�s�ȎΖʂł��邪�A���u�ł͂Ȃ��̂ŁA�����ɂ������[�g�ł͂Ȃ��B

�@�o���čs���Ɠr���ɑ�₪�����Ă����B������z���Ă����邾�낤���Ǝv�����̂����A��̍��Ԃɒʂꂻ���ȃ��[�g���������̂ŁA��������z���Đi��ōs���B

�@�������ēo���čs���Ə��K�͂ȍ핽�n�Q�̂悤�Ȃ��̂������Ă���B���̕ӂ肩������ɓ������Ǝv���邪�A�핽�͂�����Ƃ���Ă��炸�A�����Ƃ�����\�Ƃ͎v���Ȃ��B

�@����ɐi��ōs�������ɓy���t���̏��K�͂Ȗx�������Ă����B��������͊ԈႢ�Ȃ�����ł���B

�@���̐�̏�ۂ�o��ƃe���X��̏��s������A���ʂ�2�s�̏�ۂ������Ă����B�����ɌՌ���̐ꂪ����A������������ɓ����čs���B

�@2�s�̌Ռ����ӂƐ����ɂ͓y�ۂ��\�z����Ă����B

�@2�s�͓�k�ɒ����s�ƂȂ��Ă���A�����������킸���ɍ����Ȃ��Ă���B����قǍ핽��������Ƃ���]�T���Ȃ������悤�ŁA���ŏ邪�}�����ꂽ�邾�����Ƃ�����ۂ��镔���ł���B

�@2�s��i��ōs�������ɑ邳3m�قǂ̏�ۂ������Ă����B���ꂪ1�s�ł���B

�@1�s�̌Ռ���3�J���قǂ���A�o���Ă݂�ƁA�����͔�r�I������ƍ핽����Ă��邱�Ƃ�������B�����Ɏ�v�Ȍ����������Ă��Ă����̂��Ǝv����B

�@1�s�̓����ɂ͐x������A�����������ɉ��тĂ���B������3�s�ł���A���X�Βn�`�ɂȂ��Ă���B

�@3�s��2�s�Ɠ��l�A����������������ƍ핽����Ă��炸�A�X�����i�X�ɂ���Č`������Ă���B

�@�܂��A���ʕ����ɂ͓y�ۂ������Ă���B

�@3�s�̐�[�����͉s���x�ƂȂ��Ă���A���̗��[�͒G�x�ƂȂ��ė����čs���B�ʔ����͖̂x�̓�������������1�̖x�ƌ�������\���ɂȂ��Ă���Ƃ����_�ł���B

�@�ŏ��̖x�̐�͌X�Βn�`�ƂȂ��Ă��邪�A���̐�ɂ��x������A����ɂ��̐�[���ɘE��̂悤�ȍ��܂肪�݂���B

�@1�s�̖k�����ʕ��܂Ŗ߂��Ă���ƁA�ыȗւ���������Ă���̂�������B�������猩��1�s�̏�ۂ͂��ꂢ�ɐ؊݉��H���ꂽ��ԂɂȂ��Ă���B

�@1�s�̉��̍��ȗւ̐�ɂ��x������A���̐�����4�s�ł���B��͂肱���������������핽����Ă��炸�A�����ɍ����\���ƂȂ��Ă���B

�@4�s�̐�[���ɂ��x���@���Ă���̂����A�����͂�����Ɩʔ����\���ɂȂ��Ă���B

�@�x�̉��̕����̓y�ۂɐꂪ���J��������A����G�x�̂悤�ɂȂ��Ă���̂ł���B����͍U�ߏオ���Ă���G�̃��[�g���I�ɍi��A4�s�ォ��U�����₷�����邽�߂̍H�v�ł��낤���B�Z�I�I�Ɋ������镔���ł���B

�@���̂悤�ɗ��ŏ�͍핽�����r���[�ȕ����������邪�A�Ȃ��Ȃ��Z�I�I�ȎR�邾�����ƍl������B

�@�퍑���̋��_��s��1���������̂ƍl������B

|

|

| ����O�Ԃ̉�����̉��] |

�����_�В����e�ɂ���隬�� |

|

|

| ���}�_�Ђ̘e����o�� |

�����ɂ���� |

|

|

| ��� |

�ŏ��̖x�� |

|

|

| 2�s |

�ыȗ� |

|

|

| 1�s |

�Ռ� |

|

|

| 3�s |

3�s�y�� |

|

|

| 3�s |

�x�� |

|

|

| �x�� |

�G�x |

|

|

| �G�x |

�x�� |

|

|

| �x�� |

�x�� |

|

|

| 3�s�̓y�� |

�R�s���� |

|

|

| 1�s��ۂƍ��ȗ� |

4�s�Ƃ̊Ԃ̖x�� |

|

|

| 4�s��̖x�ƒG�x |

4�s��̖x�ƒG�x |

|

|

| 4�s��̖x�ƒG�x |

4�s��̖x�ƒG�x |

|

|

| 4�s��̖x�ƒG�x |

1�s��� |

|

|

| 1�s��� |

2�s�Ռ� |

�@���ŏ�͍]�n�P���ɏ��������邾�����ƌ����Ă���B

�@�]�n���ƌ����Ζk���̐_���n��̗̎�ł��邪�A����ɐi�o���Ă��āA�O�؎��ɑ��鋒�_�Ƃ��ė��ŏ��z�����̂ł��낤�B

�@�V��10�N�i1582�j�A�]�n�P���ƁA�O�؎��j�́A���ŏ�̎R�[�̔������ŁA�r�����͂���ō�����s�����B���ꂪ�������̐킢�ł���B

�@���̍���ɂ����č]�n�P���́A�O�ؕ��̏e�e�ɓ|��A�n���痎�����Ƃ�����A�O�ؕ��̎Ⴂ�������ۖ����Y�ɓ�������Ă��܂����B

�@����ȍ~�A�]�n���̐��͂͐��ނ��Ă������ƂƂȂ�B |

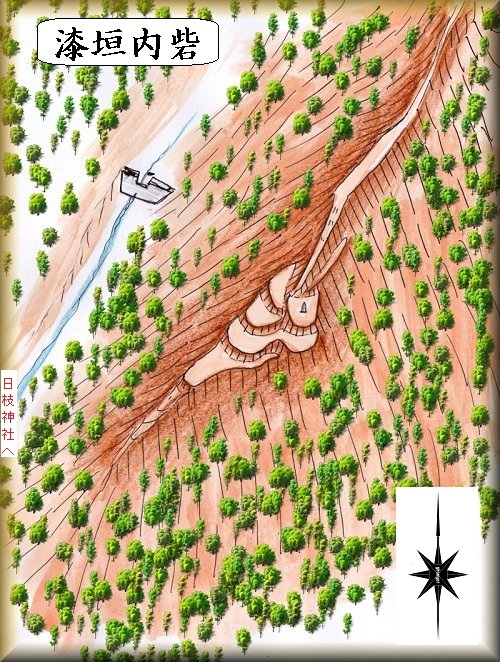

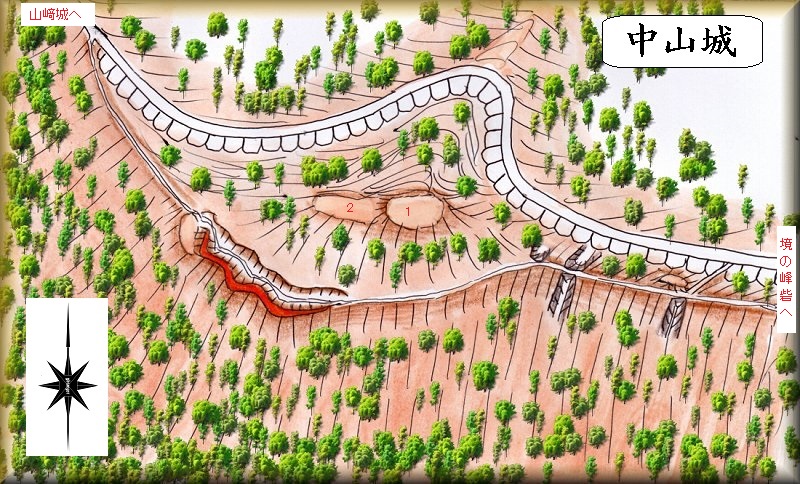

���_���ԁi���R�s���{���������j

�����Ր}�̍쐬�ɍۂ��Ắw�M�Z���߂��鋫�ڂ̎R��Ɗفi���Z�E��ˁE�O�́E���]�ҁj�x�i�{�═�j�j�̐}���Q�l�ɂ����B

�����Ր}�̍쐬�ɍۂ��Ắw�M�Z���߂��鋫�ڂ̎R��Ɗفi���Z�E��ˁE�O�́E���]�ҁj�x�i�{�═�j�j�̐}���Q�l�ɂ����B

�@�@�@�@���_���Ԃ̏ꏊ�B

�@���ŏ�̂Ƃ���ŏq�ׂĂ���悤�ɁA���}�_�Ђ̘e���痜�ŏ�Ɍ����������̐�[���ɒz����Ă���B

�@�������痜�ŏ�Ɍ��������[�g����蓹�������Ƃ���Ȃ�A���̓������Ď����邽�߂̔ԏ��̂悤�ȍԂ������Ǝv����B

�@���ŏ�̏��ŏq�ׂĂ���悤�ɁA���K�̓��͂Ȃ��̂ŁA2�ڂ̍��h�_����n���������肩��A�R�ł̑��ʕ��Ɏ��t���čs���B������̕����̕�����r�I�o��₷���ΖʂɂȂ��Ă���B

�@�o�����Ƃ��낪�ׂ������ɂȂ��Ă���A���̕ӂ肩�班�������čs���ƁA�������̍핽�n��������B

�@���̕ӂ肪�ԂƂ������ƂȂ̂��Ǝv����B

�@�������A�x���Ȃ��A�����ȑf�Ȃ��̂ł����Ȃ��B

�@���_���Ԃ͗��ŏ�̎x��Ƃ����ׂ����̂ł��邪�A��哙�̏ڍׂɂ��Ă͕������Ă��Ȃ��B

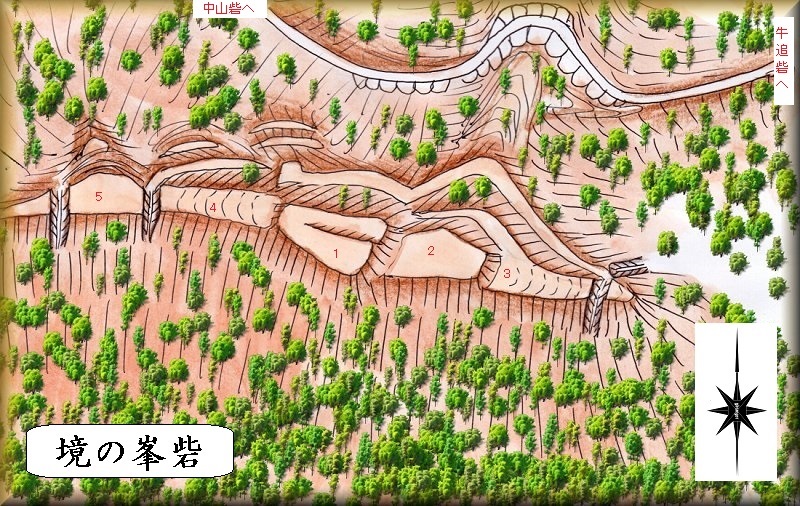

�H�����ԁE�����ԁi���R�s���{�������j

�����Ր}�̍쐬�ɍۂ��Ắw�M�Z���߂��鋫�ڂ̎R��Ɗفi���Z�E��ˁE�O�́E���]�ҁj�x�i�{�═�j�j�̐}���Q�l�ɂ����B

�����Ր}�̍쐬�ɍۂ��Ắw�M�Z���߂��鋫�ڂ̎R��Ɗفi���Z�E��ˁE�O�́E���]�ҁj�x�i�{�═�j�j�̐}���Q�l�ɂ����B

�@�@�@�o�铹�����B�@�@�@�@�@�@�����ԇT�̏ꏊ�B�@�@�@�@�@�@�����ԇU�̏ꏊ�B

�@�@

�@�@�@�I�g�V�Ԃ̏ꏊ�B�@�@�@�@�H�����ԇT�̏ꏊ�B�@�@�@�@�@�H�����ԇU�̏ꏊ�B

�@�����̏�s�Q�͍L����̐����̎R�łɒz���ꂽ���̂ł���B�s�̎��͂ɐ���G�x�Q�𑽐����点�Ă���\���͍L����Ɨގ����Ă��邱�Ƃ���A�L����̎x��Q���������̂Ǝv����B

�@�������ی�Z���^�[�̏����炳��ɓ���i��ōs���ƁA���H��ɏb�����̍�̊J����������B

�@���̎�O�ɂ��Ԃ��߂���n������̂����A����J���Ă���ɐi��ōs���A�����^���N�̎��͂ɂ��Ԃ��߂���X�y�[�X�͂���B�ǂ����K���ȂƂ���ɒ�߂ĕ����n�߂�Ƃ悢���낤�B

�@�����^���N�����ɐi��ōs���Ɓu��������v�Ə����ꂽ�ē�������A��������R�����t�����Ă���B

�@�܂荂����ɓo��̂����C���̓��Ȃ̂ł��邪�A���̓r���̔䍂120m�O��̏��ɁA��s�Q���`������Ă���̂ł���B

�@�o�铹�̈ē��̏�����䍂80m�قǓo���čs���ƁA�ŏ��̖x�̏��ɏo��B����ɔ�����o���čs���Ə�ۂƉ��x�������Ă����B���ꂪ�����ԇT�ł���B

�@�����ԇT�͎R�ł̃s�[�N�������ɂ₩�ɍ핽���A���̎��͂ɐ���G�x�Q���т�����ƍ\�z����Ƃ����\���̏�s�ł���B

�@����������G�x�Q�͔��ɏ����ȍ\�����ł���ɂ����Ȃ��B���̒��x�̂��̂łǂꂾ���̖h��͂������̂��^��Ɋ�������x�̂��̂ł���B

�@�Ԃ̉��Ɂu�����ԁv�̊Ŕ����Ă��Ă���A����Ɂu��������Ձv�Ƃ����Ŕ����Ă��Ă���B

�@�ē��ɏ]���Đ����̔�����i��ōs���ƁA���ʂɎΖʂ������Ă���B���ꂪ�H�����ԇT�̏�ۂł���B

�@�����o�����Ƃ��낪�x�ƂȂ��Ă���B

�@�H�����ԇT�́A������A�̏�s�Q�̒��ōő�K�͂̂��̂ŁA������̓������ł߂�d�v�ȋ��_�������ƍl������B

�@�\���͎����ԇT�Ɠ��l�ɁA�\���ɍ핽����Ă��Ȃ��s�[�N���𒆐S�Ƃ��Ď��͂ɑ����̐���G�x�Q�����点�����̂ł���B������̈�\�K�͎͂����ԇT���͑傫�Ȃ��̂ƂȂ��Ă���B

�@�����ԇT�Ƃ̑傫�ȈႢ�́A��̐����ɖx���u�Ăĕ��s��u���Ă���Ƃ������Ƃł���B���̕��s�̐�ɂ��u��������Ձv�Ƃ����Ŕ����Ă��Ă���B

�@�H�����Ԃ̓쑤�ɉ���̔���������A�����ɒG�x�ƌ@�肩�����悤�ȉ��x���`������Ă���B

�@���̔������ɐi��ōs�����Ƃ��낪�H�����ԇU�ƂȂ��Ă���B

�@�H�����ԇU���A��͂蓯�l�ȍ\���ŁA�s�[�N�������핽���A���̎��͂ɐ���G�x�Q���`���������̂ł���B�������A���̏�̓쑤�ɂ͓�d�x���@���Ă���B

�@�����ԇT�̏��ɖ߂�A�k�����̔������~���čs���ƁA�����ɂ����K�͂ȍԂ��z����Ă���B���ꂪ�����ԇU�ł���B�����̑O��ɖx�����A�킸���ɍ핽���������̊ȑf�Ȃ��̂ł���B�����A���̍Ԃɂ͐���G�x�Q�͍\�z����Ă��Ȃ��B

�@�����ԇT���瓌���̔������~���čs������ɂ́A�P�s�Ŏ��͂ɑыȗւ�������悪������B�ԂƂ������͂����̌Õ��̂悤�ɂ��������Ȃ����A�����̓I�g�V�ԂƌĂ�Ă���悤�ŁA�ꉞ�A�Ԃ̈�킾�������̂Ǝv����B

�@�R�ŏ�ɂ͋�襂Ȓn�`�����Ȃ��������Ƃ���A���̂悤�ɕ����̍Ԃ�z�u����悤�ȍ\���ƂȂ��Ă���̂��Ǝv���邪�A����G�x�������\�z����Ă���ȂǁA����Ȃ�Ɍ����̑�����ٌQ�ƂȂ��Ă���B

|

|

| �����^���N�̐悩�玛���ԇT�ցB������o����̈ē�������B |

�ŏ��̖x���猩���� |

|

|

| �x�� |

����G�x |

|

|

| ����G�x |

�H�����ԕ����ւ̔��� |

|

|

| ������ |

����G�x |

|

|

| �s |

�s |

|

|

| ��� |

��� |

|

|

| �����B���̐悪�H�����T�ԂƂȂ��Ă���B |

|

|

|

|

| �H�����E������s�Q�̂���R�ł�k�����牓�]�����Ƃ���B |

�H�����T�ԁB |

|

|

| �x�� |

����G�x |

|

|

| ����G�x |

��̈ē� |

|

|

| ����G�x |

�x�� |

|

|

| ����G�x |

����G�x |

|

|

| �x�� |

����G�x |

|

|

| ����G�x |

����G�x |

|

|

| �s |

�H�����ԇU�Ɍ����������B�G�x�̐悪�A�@�肩���̂悤�Ȗx�ɂȂ��Ă���B |

|

|

|

| �H�����U�ԂցB�ŏ��̖x�̐�̏�ہB |

�s |

|

|

| ����G�x |

����G�x |

|

|

| ��d�x�� |

��d�x�� |

|

|

| ��d�x�� |

�G�x |

|

|

| �s |

�s |

|

|

| �x�� |

���ʕ��̎Ζ� |

|

|

|

| �����ԇU�ցB |

�x�� |

|

|

| �G�x |

�s |

|

|

| �s�Ɩx�� |

|

|

|

| �����I�g�V�ԂցB |

�s |

|

|

| �ыȗ� |

�s |

|

|

| �ыȗ� |

�ыȗ� |

|

���i������j�ԁi���R�s���{�������j

�����Ր}�̍쐬�ɍۂ��Ắw�M�Z���߂��鋫�ڂ̎R��Ɗفi���Z�E��ˁE�O�́E���]�ҁj�x�i�{�═�j�j�̐}���Q�l�ɂ����B

�����Ր}�̍쐬�ɍۂ��Ắw�M�Z���߂��鋫�ڂ̎R��Ɗفi���Z�E��ˁE�O�́E���]�ҁj�x�i�{�═�j�j�̐}���Q�l�ɂ����B

�@�@�@�@�@�ѓ������̏ꏊ�B�@�@�@�@�@���ԇT�̏ꏊ�B�@�@�@�@�@���ԇU�̏ꏊ�B

�@���Ԃ́A�L����̓쓌���Ɍ����������R�ł̓r���ɒz����Ă���B

�@�隬�̘e��ʂ��Ă���ѓ��͎R�[����̔䍂50m�قǂ̒n�_�ɕt�����Ă���B

�@��̎��͂ɂ͗ѓ����ʂ��Ă���̂ŁA������g���ăA�N�Z�X����B��L�̗ѓ������̂Ƃ�����i��ōs���ƁA���͖��ܑ��ɂȂ��čs�����A���ʂɉ^�]�ł��铹�ł���B

�@����ɓr���ɏb��������̂ŁA������J���ē����ɎԂ�������Ă����B

�@���̂܂ܐi��ōs���A���ԇU����чT�̂����e��ʂ��čs�����ƂɂȂ�B�T�̘e�ɂ��U�̘e�ɂ��H���̗]�T������̂ŁA�Ԃ͘e�ɊĒ�߂Ēu�����Ƃ��ł���B

�@�U�͗ѓ��̂������ɂ���A�b��������J���ē����čs���Ɛ��i�̕��ꂪ�`������Ă���B�Ԃɐؒʂ��̒ʘH��������B

�@�܂��A���������̔����ɂ�3�i�̍핽�n���`������Ă���B

�@�U����150m�قǐi��ōs�����Ƃ��낪�T�̓����ɓ������Ă���B

�@�ؒʂ��̌Ռ���̏���������čs��������2�i�̍��ȗ֏�̒n�`������B

�@���̏�ɂ͕�n�����Ă��Ă��镽�ꂪ����A����ɂ��̏�ɂ����ꂪ������B

�@�Q�Ƃ������ȑf�ȍ\�����ł����Ȃ��B

�@���Ԃ̏�哙�A���j�ɂ��Ă͕s���ł��邪�A�k���Ɍ����������Ă���L����Ɋ֘A�������̂ł��낤�B

�@�x��Ƃ������́A�t��ƌ��������悢�̂ł͂Ȃ����낤���B

|

|

| �ԇT |

�Ռ� |

|

|

| ��n�̂���s |

�s |

|

|

| �s |

�s |

|

|

| �ԇU�̓��� |

�s |

|

|

| �s |

�s�Ɛؒʂ� |

|

|

| �s�Ɛؒʂ� |

|

|

�L�������فi���R�s���{���Z���j

�����Ր}�̍쐬�ɍۂ��Ắw�M�Z���߂��鋫�ڂ̎R��Ɗفi���Z�E��ˁE�O�́E���]�ҁj�x�i�{�═�j�j�̐}���Q�l�ɂ����B

�����Ր}�̍쐬�ɍۂ��Ắw�M�Z���߂��鋫�ڂ̎R��Ɗفi���Z�E��ˁE�O�́E���]�ҁj�x�i�{�═�j�j�̐}���Q�l�ɂ����B

�@�@�@�@�@�L�������ق̏ꏊ�B

�@�L�������ق́A�L����̓쐼1km�قǂ̏��ɂ���B����482������i��ōs���ƁA���H�e�ɐΔ肪���Ă��Ă���̂��ڂɓ����Ă���B

�@�Δ�̕Жʂɂ́u��������Ձv�ƍ��܂�Ă���A�ʂ̖ʂɂ́u�L�������ِՁv�ƍ��܂�Ă���B

�@�������L�����̋��ق̐Ղł���A��������l�߂̏�ł��鍂����ւ̓o�R�����t�����Ă���̂ł���B

�@�ٓ�����2�i�̍핽�n�ƂȂ��Ă���B�w��̈�i������n�͌����炵��̂悤�Ȃ��̂������ł��낤���B

�@���̖��̂̒ʂ�A�َ�͍L�����ł������B

�@�L�����͔w��̍�������l�̏�Ƃ��Ă����B

�@��ɎO�؎��j�ɏ��̂�D���āA��˂���E�o���Ă������ƂƂȂ�B

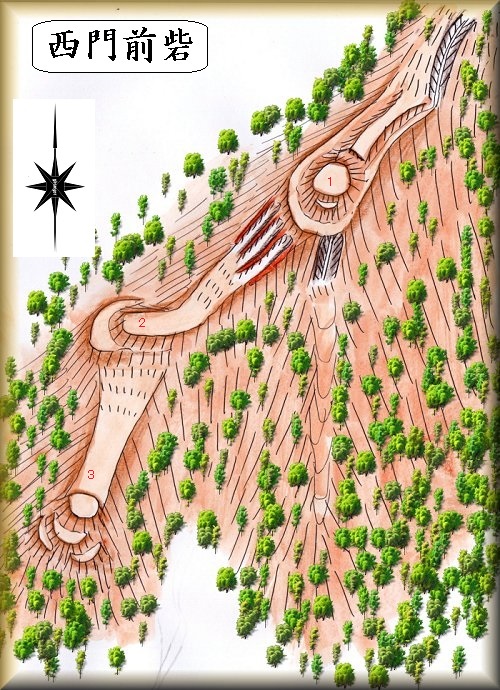

�u�ԁi���R�s���{���Z���j

�����Ր}�̍쐬�ɍۂ��Ắw�M�Z���߂��鋫�ڂ̎R��Ɗفi���Z�E��ˁE�O�́E���]�ҁj�x�i�{�═�j�j�̐}���Q�l�ɂ����B

�����Ր}�̍쐬�ɍۂ��Ắw�M�Z���߂��鋫�ڂ̎R��Ɗفi���Z�E��ˁE�O�́E���]�ҁj�x�i�{�═�j�j�̐}���Q�l�ɂ����B

�@�@�@�@�@�u�Ԃ̏ꏊ�B�@�@�@�@�@�@�o�铹�����̏ꏊ�B

�@�u�Ԃ́A�L�������ق̓쓌250m�قǂ̏��ɂ���B

�@������̂���R�ł̌����������悤�Ȉʒu�ł��邪�A�䍂��50���قǂƁA����قǍ����͂Ȃ��B

�@�R�[�̖k���ɍ�Ə���������A���̘e��i��ōs�������ɎR�����t�����Ă���B

�@���ԏ�Ȃǂ͂Ȃ��̂ŁA�Ԃ͂ǂ����H���̗]����T���Ē�߂����Ă������������Ȃ��B

�@�R���͎R�łɉ����Đi�݁A��[�߂��Ŕ��������ɓ����čs���B���������͍핽����Ă���A�킸���Ȓi����3�i�قǂɋ�悳��Ă���B

�@���ʂɏ�ۂ������Ă���A���̏オ�E���ɂȂ��Ă���B���̐�ɂ����������тĂ���A����ɏ�ۂ��ڂ̑O�ɔ����Ă���B

�@�����o���čs���Ə��K�͂Ȗx��e���X��̒i�s����������A���̏�̎R�ŕ�����1�s�ł���B

�@�������A1�s�͋�襂Ȋs�ł���ɂ����Ȃ��B

�@��s�����ӂ͂����������u�ɂȂ��Ă���A������ƕ����ɂ������A�撣���Đi��ōs���ƁA���ʕ��ɂ͑ыȗւ��`������Ă���̂�������B

�@�܂��A�쐼���ɂ����čג����핽�n���������`������Ă���̂��m�F���邱�Ƃ��ł���B

�@�������A����������K�͂Ȃ��̂ł���B

�@�u�Ԃ́A�����ɂ��}�������w��Ƃ������C���[�W�̏�s�ł���B

�@�u�Ԃ̏�哙�A���j�ɂ��Ă͖��ڂł���B

�@������̂���R�ł�L����̎R�łƌ����������悤�Ȉʒu�ɂ��邱�Ƃ��炷��ƁA�����̏�̎x��Ƃ������́A�t��Ƃ��Ēz���ꂽ�邾�����̂ł͂Ȃ����Ƃ�����ۂ���B

|

|

| �k������ |

�o�铹 |

|

|

| �s�Ə�� |

�s�Ə�� |

|

|

| �x�� |

�s |

|

|

| 1�s |

���ȗ� |

|

|

| �s |

�s |

|

|

| ���x��ɌE���� |

�s |

|

�R���i��u�u��E���R�s���{���L�����_�����j

�����Ր}�̍쐬�ɍۂ��Ắw�M�Z���߂��鋫�ڂ̎R��Ɗفi���Z�E��ˁE�O�́E���]�ҁj�x�i�{�═�j�j�̐}���Q�l�ɂ����B

�����Ր}�̍쐬�ɍۂ��Ắw�M�Z���߂��鋫�ڂ̎R��Ɗفi���Z�E��ˁE�O�́E���]�ҁj�x�i�{�═�j�j�̐}���Q�l�ɂ����B

�@�@�@�@�R���̏ꏊ�B�@�@�@�@�@�@�V���������̏ꏊ�B

�@�R���́A���R�s�����{���w�Z�̓����ɂ��т��Ă���䍂160���قǂ̎R�łɒz����Ă���B

�@�R���̓��������f����悤�ɂ��ėV�������t�����Ă���̂ŁA�����ʂ��ď������ʂ��邱�Ƃ��ł���悤�ɂȂ��Ă���B

�@�V�����̓����͏�L�̏ꏊ�ŁA�̈�ق̂����������Ǝv���Ă���͂悢�B

�@�Ԃ͑̈�ق̒��ԏ�ɒ�߂����Ă����������B

�@�V��������i��ōs���B�ē�������Ə��w�����悭�o�����肵�Ă���炵���B������o��₷�����Ȃ̂��Ǝv���Ȃ���o��B

�@�ŏ��͊ɂ₩�ȓ��Ȃ̂ł������������₷���B�Ƃ��낪�A���������ɏo����́A���Ȃ�}�s�Ȕ����o���Ă����悤�ɂȂ��Ă���B

�@����͂��Ȃ肫���I�@����ȋ}�Ζʂ����w�����o���ėV��ł���̂ł��낤���B

�@����点�Ȃ������Ƃ̂��ƂŁA���̐�[�����ɂ܂œ��B����B�����܂ŗ���A��͂���قǂ̃A�b�v�_�E���͂Ȃ��B

�@��͔���������H���ď��s�𑽐���������Ƃ������\���ɂȂ��Ă���B

�@���������Ƀs�[�N������A���̊Ԃ��x�؏�ɂȂ��Ă���B�����̃s�[�N�ɂ͌Õ��������ē����ݒu����Ă����B

�@�e�n�Ɏ��܂݂���A������̌Õ��Q����荞��s�������悤�ł���B

�@���͓����ɔ��ɒ������тĂ��邪�A���ꂼ��̊s�͏��K�͂Ȃ��̂���ł���B���ꂼ��̊s�ɂ܂Ƃ܂���������z�u����͓̂�����ł���A�Ȃ�Ƃ����ɂ������ȏ�s�ł���B

�@�������ČÕ��Q��i��ōs���ƁA�o��ΖʂƂȂ�A���̏�ɂ�������Ƃ����x���@���Ă���B�����ɂ͂����Ɓu�x�v�Ƃ����ē������Ă��Ă����B���̐悪3�s�ł���B

�@3�s�͍ג����Ȃ��畽�R�ɐL�тĂ���A����ł͍ő�̊s�ƂȂ��Ă���B

�@���̏�ł��J���V�J�Ƒ��������B���̕ӂ�̓J���V�J�������������Ă���炵���A�ǂ��̎R�ɓo���Ă����̕������������ɗ����Ă����B�J���V�J�̓t�t�[���Ƌ��тȂ��瑖�苎���čs�����B

�@3�s�̐�͈ƕ��ƂȂ��Ă���B������~���ēo���čs�����Ƃ��낪����̍ō����ł����s���ƂȂ��Ă���B

�@�o���čs���Ƃ�͂�Õ�������A���̊Ԃɐx���@���Ă���B�������Q�s�ł���B

�@����ɐ��ʂ̏�ۂ�o�����Ƃ��낪�P�s�B�����ɏ�Ɋւ���ē������Ă��Ă����B�P�s���傫�ȌÕ��������悤�Ɏv����n�`�ɂȂ��Ă����B���ʎ��͂ɂ͑ыȗւ����炳��Ă���B

�@�R���̏��͂ƂĂ��L�����A�Õ��𗘗p���������̕����������A����قlj��H�x�������Ƃ͌����Ȃ����A�Z�I�I�ł��Ȃ��B

�@�펞�ɗՂ�ŋ}��������A�Ƃ�������ۂ�����̂ł������B�@

|

|

| �̈�٘e�̗V�������� |

�V�������� |

|

|

| �ē��� |

�}�s�Ȕ�����o���čs�� |

|

|

| �s |

�s�ƌÕ� |

|

|

| �s�ƌÕ� |

�Õ��Ɩx�� |

|

|

| �Õ��Ɩx�� |

�Õ��Ɩx�� |

|

|

| �Õ��Ɩx�� |

�Õ��Ɩx�� |

|

|

| �Õ��Ɩx�� |

�Õ��Ɩx�� |

|

|

| �Õ��Ɩx�� |

�x�� |

|

|

| 1�s�����ւ̈ƕ� |

2�s��� |

|

|

| �Õ��Ɩx�� |

1�s��� |

|

|

| 1�s��� |

1�s |

|

|

| 1�s |

1�s |

|

|

| �Õ��Ɩx�� |

�Õ��Ɩx�� |

�@�R���͍L�����̏����̋��邾�����Ƃ����������邪�ڍׂ͕s���ł���B

�@�V��13�N�i1855�j�A���X���߂̔�ːN�U�̍ہA�L���@�������X�R��擱���āA�����ɐw��u�����ƌ����Ă���B

�@�L���@���͎O�؎��j�ɂ��A���̂�ǂ��Ă���A���X���ɉ��S���邱�Ƃŏ��̕�����]��ł����̂ł���B

�@�L�����̏�Ƃ����`���́A���̂��ƂɊ�Â��Ă���̂�������Ȃ��B |

���R��i���R�s���{�����ցj

�����Ր}�̍쐬�ɍۂ��Ắw�M�Z���߂��鋫�ڂ̎R��Ɗفi���Z�E��ˁE�O�́E���]�ҁj�x�i�{�═�j�j�̐}���Q�l�ɂ����B

�����Ր}�̍쐬�ɍۂ��Ắw�M�Z���߂��鋫�ڂ̎R��Ɗفi���Z�E��ˁE�O�́E���]�ҁj�x�i�{�═�j�j�̐}���Q�l�ɂ����B

�@�@�@�@�@�@���R��̏ꏊ�B

�@�R���̗V����������ɓ����ɂV�O�O���قǐi��ōs���ƒ��R��̑��ʕ���ʂ��čs�����ƂɂȂ�B

�@����ɓ�700���قǂ̂Ƃ���ɂ͋��̕��Ԃ�����A���R��͂��傤�ǎR���Ƌ��̕��ԂƂ̒��ԓ_�ɂ���B

�@�R�[����̔䍂��170���قǂł���B

�@����͒��R��܂ŕ����čs�����Ԃ��Ȃ������̂ŁA���R��͖K��Ă��Ȃ��B

�@���Ր}�͎Q�l�܂łɏ�L�̏��̐}�ʂ���ɂ��ĕ`���Ă݂����̂ł���B

�@���R��͂قڎ��R�n�`�̂܂܂̊ȑf�ȍԂŁA�R�����ɂP�A�Q�Ƃ������K�͂Ȋs��z�u���������̍\���ł������B

�@�쑤�̉��ɂ͐ؒʂ��̒ʘH�����邪�A����͂��Ă̔������̖��c���������̂ł��낤�B���R��͂��̓�����������ʒu�ɂ���B

�@�܂��A�����ɑ��������ɂ͂Q�{�̖x�����Ă����B

�@���R��̏�哙�A�ڍׂɂ��Ă͖��ڂł��邪�A�R���A���̕���ȂǂƓ������Ɏ�藧�Ă�ꂽ�w�邾�����̂ł͂Ȃ����ƍl������B

���̕���i���R�s���{����L���j

�����Ր}�̍쐬�ɍۂ��Ắw�M�Z���߂��鋫�ڂ̎R��Ɗفi���Z�E��ˁE�O�́E���]�ҁj�x�i�{�═�j�j�̐}���Q�l�ɂ����B

�����Ր}�̍쐬�ɍۂ��Ắw�M�Z���߂��鋫�ڂ̎R��Ɗفi���Z�E��ˁE�O�́E���]�ҁj�x�i�{�═�j�j�̐}���Q�l�ɂ����B

�@�@�@�@�@�@���̕���̏ꏊ�B

�@���̕��Ԃ́A���R��̓���700���A���ǍԂ̓쐼500���قǂ̈ʒu�ɂ���B

�@���R��Ɠ��l�A��������ѓ����ʂ��Ă���̂ŁA�����i��ōs���Ώ�̑��ʕ��ɓ��B���邱�Ƃ��ł���B

�@���͋��ǍԂ̉��ɎԂ��߂ċ��ǍԂ����w������A���̑��ŋ��̕��Ԃ܂ŕ����čs�����Ƃɂ����B

�@��L�̏��ɂ́u�Ԃ�����v�Ƃ����悤�ɏ����Ă������B���̕ӂ�̗ѓ��͋��ǍԂ̉��܂łܑ͕�����ĕ���������������ѓ��ŁA�^�]���ĕs���������邱�Ƃ͂Ȃ������̂����A���̕������ɕ���ѓ��͖��ܑ��ŁA�H�ʂ��������������̂ŁA�����͂�߂ĕ����čs�����̂ł���B

�@�����A�H�ʂ������͍̂ŏ��̕������ŁA�����i��ōs���Ɩ��ܑ��Ȃ�������ʎԂł��^�]�ł������ȗѓ��ƂȂ��Ă����B�܂��A��̉��̐ؒʂ����߂����ӂ�ɂ͎Ԃ𒓎Ԃł���X�y�[�X���������B

�@���ꂪ�������Ă���A�Ԃɏ���Ă����̂ɂȂ��Ǝv���Ă��܂����̂����A����͌��n�ɍs���Ă��番���������ƂȂ̂Ō�̍Ղ�ł���B

�@�o�铹�͂Ȃ������Ȃ̂ŁA�ѓ�����e�L�g�[�ɂ悶�o���čs���B�ѓ�����̔䍂��30���قǂł��邩��A�ǂ����璼�o���Ă������ɏ�̉��̑ыȗւ̏��ɓ��B���邱�Ƃ��ł���B

�@�ыȗւ͂Q�i�ɂȂ��Ă���A���̏オ�Q�s�ł���B

�@�Q�s���琼���ɂ���ɓo�����Ƃ��낪��̍ō����łP�s�ł���B�����͎O���O�p�_�ɂȂ��Ă����B

�@�P�s�̐����̂S�s�͌X�����n�`�ɂȂ��Ă��āA���̐��x�ŋ�悵�Ă���B

�@�x�̐�ɂ͂T�s�����邪�A������͂�����ƍ핽���ꂽ����ƂȂ��Ă����B�T�s�̐�ɂ��x�����Ă���B

�@���ꂪ�Ō�̖x�ł���A���͂����܂łƎv���邪�A���̐�ɂ���r�I���R�Ȕ������������тĂ���B

�@����A�Q�s�̓����̉��ɂ͌X�Βn�`�̂R�s������B�R�s�̐�[�����ɂ͖x���@���Ă��āA�����̏��͂����ŏI���B

�@���̕��Ԃ́A���������̖ʐς�L���Ă���̂ŁA������x�܂Ƃ܂����l�����Ă߂Ă������Ƃ��ł������ł��邪�A�S�̓I�ɉ��H�x�͒Ⴍ�A�����ɂ��}��������ۂ�����̂ł���B

�@�V��13�N�i1585�j�̋��X���߂ɂ��O�؎��U���̍ۂɒz���ꂽ�w��Q��1�������̂ł͂Ȃ����Ǝv����B

|

|

| ��[���̐ؒʂ� |

�ؒʂ��̐�ɒ��Ԃł���X�y�[�X������ |

|

|

| 2�s��� |

���ȗ� |

|

|

| 2�s |

1�s�B�O�p�_�ƂȂ��Ă���B |

|

|

| 4�s |

�x�� |

|

|

| 5�s |

�x�� |

|

|

| �ыȗ� |

2�s��[�̖x�� |

|

|

| �G�x |

|

|

�����Ր}�̍쐬�ɍۂ��Ắw�M�Z���߂��鋫�ڂ̎R��Ɗفi���Z�E��ˁE�O�́E���]�ҁj�x�i�{�═�j�j�̐}���Q�l�ɂ����B

�����Ր}�̍쐬�ɍۂ��Ắw�M�Z���߂��鋫�ڂ̎R��Ɗفi���Z�E��ˁE�O�́E���]�ҁj�x�i�{�═�j�j�̐}���Q�l�ɂ����B

�����Ր}�̍쐬�ɍۂ��Ắw�M�Z���߂��鋫�ڂ̎R��Ɗفi���Z�E��ˁE�O�́E���]�ҁj�x�i�{�═�j�j�̐}���Q�l�ɂ����B

�����Ր}�̍쐬�ɍۂ��Ắw�M�Z���߂��鋫�ڂ̎R��Ɗفi���Z�E��ˁE�O�́E���]�ҁj�x�i�{�═�j�j�̐}���Q�l�ɂ����B

�����Ր}�̍쐬�ɍۂ��Ắw�M�Z���߂��鋫�ڂ̎R��Ɗفi���Z�E��ˁE�O�́E���]�ҁj�x�i�{�═�j�j�̐}���Q�l�ɂ����B

�����Ր}�̍쐬�ɍۂ��Ắw�M�Z���߂��鋫�ڂ̎R��Ɗفi���Z�E��ˁE�O�́E���]�ҁj�x�i�{�═�j�j�̐}���Q�l�ɂ����B

�����Ր}�̍쐬�ɍۂ��Ắw�M�Z���߂��鋫�ڂ̎R��Ɗفi���Z�E��ˁE�O�́E���]�ҁj�x�i�{�═�j�j�̐}���Q�l�ɂ����B

�����Ր}�̍쐬�ɍۂ��Ắw�M�Z���߂��鋫�ڂ̎R��Ɗفi���Z�E��ˁE�O�́E���]�ҁj�x�i�{�═�j�j�̐}���Q�l�ɂ����B

�����Ր}�̍쐬�ɍۂ��Ắw�M�Z���߂��鋫�ڂ̎R��Ɗفi���Z�E��ˁE�O�́E���]�ҁj�x�i�{�═�j�j�̐}���Q�l�ɂ����B

�����Ր}�̍쐬�ɍۂ��Ắw�M�Z���߂��鋫�ڂ̎R��Ɗفi���Z�E��ˁE�O�́E���]�ҁj�x�i�{�═�j�j�̐}���Q�l�ɂ����B

�����Ր}�̍쐬�ɍۂ��Ắw�M�Z���߂��鋫�ڂ̎R��Ɗفi���Z�E��ˁE�O�́E���]�ҁj�x�i�{�═�j�j�̐}���Q�l�ɂ����B

�����Ր}�̍쐬�ɍۂ��Ắw�M�Z���߂��鋫�ڂ̎R��Ɗفi���Z�E��ˁE�O�́E���]�ҁj�x�i�{�═�j�j�̐}���Q�l�ɂ����B

�����Ր}�̍쐬�ɍۂ��Ắw�M�Z���߂��鋫�ڂ̎R��Ɗفi���Z�E��ˁE�O�́E���]�ҁj�x�i�{�═�j�j�̐}���Q�l�ɂ����B

�����Ր}�̍쐬�ɍۂ��Ắw�M�Z���߂��鋫�ڂ̎R��Ɗفi���Z�E��ˁE�O�́E���]�ҁj�x�i�{�═�j�j�̐}���Q�l�ɂ����B

�����Ր}�̍쐬�ɍۂ��Ắw�M�Z���߂��鋫�ڂ̎R��Ɗفi���Z�E��ˁE�O�́E���]�ҁj�x�i�{�═�j�j�̐}���Q�l�ɂ����B

�����Ր}�̍쐬�ɍۂ��Ắw�M�Z���߂��鋫�ڂ̎R��Ɗفi���Z�E��ˁE�O�́E���]�ҁj�x�i�{�═�j�j�̐}���Q�l�ɂ����B

�����Ր}�̍쐬�ɍۂ��Ắw�M�Z���߂��鋫�ڂ̎R��Ɗفi���Z�E��ˁE�O�́E���]�ҁj�x�i�{�═�j�j�̐}���Q�l�ɂ����B

�����Ր}�̍쐬�ɍۂ��Ắw�M�Z���߂��鋫�ڂ̎R��Ɗفi���Z�E��ˁE�O�́E���]�ҁj�x�i�{�═�j�j�̐}���Q�l�ɂ����B �����Ր}�̍쐬�ɍۂ��Ắw�M�Z���߂��鋫�ڂ̎R��Ɗفi���Z�E��ˁE�O�́E���]�ҁj�x�i�{�═�j�j�̐}���Q�l�ɂ����B

�����Ր}�̍쐬�ɍۂ��Ắw�M�Z���߂��鋫�ڂ̎R��Ɗفi���Z�E��ˁE�O�́E���]�ҁj�x�i�{�═�j�j�̐}���Q�l�ɂ����B