岐阜県高山市

*参考資料 『信濃をめぐる境目の山城と館(美濃・飛騨・三河・遠江編)』(宮坂武男) 『日本城郭大系』

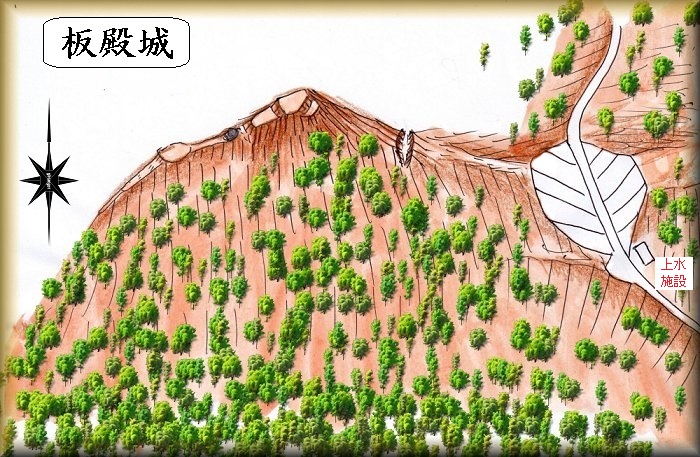

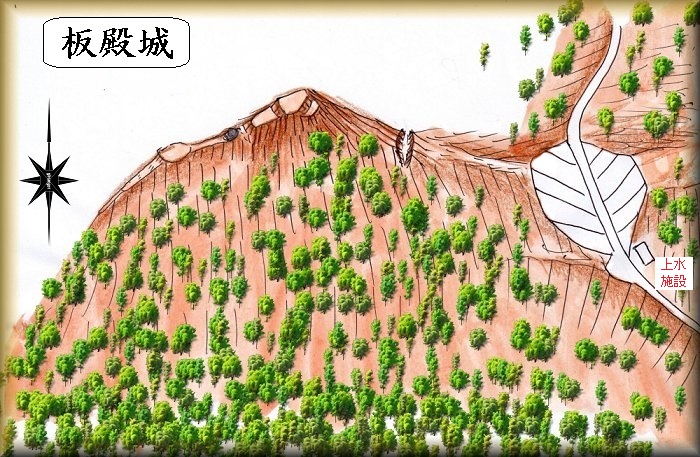

板殿(いたんど)城(井戸城・高山市生川町板殿)

*鳥瞰図の作成に際しては『信濃をめぐる境目の山城と館(美濃・飛騨・三河・遠江編)』(宮坂武男)の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『信濃をめぐる境目の山城と館(美濃・飛騨・三河・遠江編)』(宮坂武男)の図を参考にした。

板殿城の場所。 林道入口。

板殿城は、板殿の集落の北側にそびえる比高80mほどの鋭くとんがった山に築かれていた。伊太祁曽神社の西方350mほどの位置である。

城のある山稜の付け根部分を斬り通すようにして林道が通っているので、車でこの真下までアクセスすることが可能である。

伊太祁曽神社のすぐ西方辺りに林道入口があり、獣除けの柵を開けて中に進んで行く。未舗装ではあるが、普通に運転できる道である。

すると右手に上水施設がある辺りで大きな切通しが見えてくる。その脇辺りの道路が広くなっているので、車はそこに停めて置くことができた。

そこから尾根を直登していく。急峻な山なので尾根通しといっても、かなり鋭い斜面である。

登って行くと途中に小さな堀切があり、さらに登って行くと山頂の郭に到達した。

山上には狭隘なスペースしかない。まとまった人数が籠れるような城ではなく、物見の砦といった程度のものだったと思われる。

南西側に尾根が延びており、そちら側にも小規模な堀切があり、その先に小さな郭がある。

板殿城は井戸氏によって築かれた城だったと伝えられている。井戸氏の城であったことから「井戸殿」がなまって「いたんど」となったのではないかとも言われている。

井戸氏について詳しいことは分からないが、当地の豪族だったのであろう。

板殿城は、西の笠根城と東のイビキ城との中間地点に位置しており、両者のつなぎの城だった可能性が高いと考えられている。

|

|

| 東側から。とんがった形の城山である。ピーク部がいかに狭いかは、この形状からしても理解できる。 |

北側の切通し。この手前辺りに車を停められる。 |

|

|

| 城塁 |

堀切 |

|

|

| 1郭 |

2郭 |

|

|

| 堀切 |

郭 |

|

|

| 城塁 |

|

|

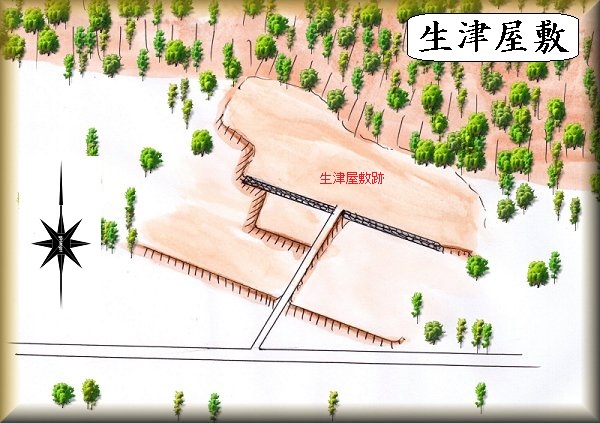

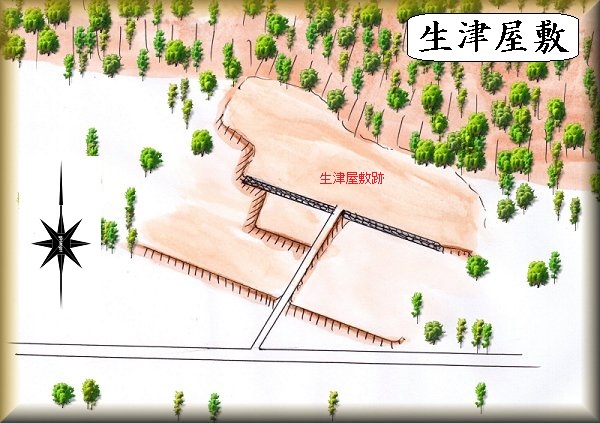

生津屋敷(高山市丹生川町法力)

*鳥瞰図の作成に際しては『信濃をめぐる境目の山城と館(美濃・飛騨・三河・遠江編)』(宮坂武男)の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『信濃をめぐる境目の山城と館(美濃・飛騨・三河・遠江編)』(宮坂武男)の図を参考にした。

生津屋敷の場所。

県道459号線のすぐ北側にあり、山稜を背後に控えた立地となっている。

県道側から見ると、2段ほどの段になっており、上の段には石垣が積まれている。ただし、これが遺構なのかどうかは分からない。

内部は一軒のお宅の敷地となっている。かつての城主のご子孫なのであろう。

この名称の通り、城主は生津氏である。

生津氏の歴史について詳しいことは分からないが、当地の豪族だったものと思われる。

天文年間、三木氏の勢力拡大によって、生津氏はその勢力を失っていったと想像されている。

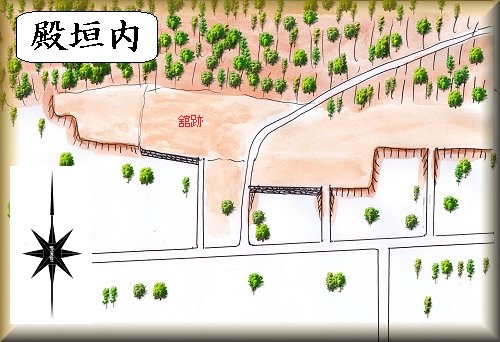

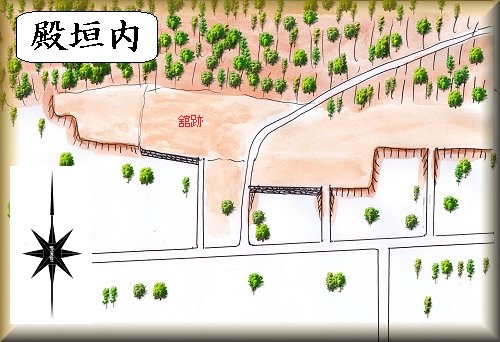

殿垣内(とのがいと)(高山市丹生川町殿垣内)

*鳥瞰図の作成に際しては『信濃をめぐる境目の山城と館(美濃・飛騨・三河・遠江編)』(宮坂武男)の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『信濃をめぐる境目の山城と館(美濃・飛騨・三河・遠江編)』(宮坂武男)の図を参考にした。

殿垣内の場所。

殿垣内も生津屋敷と同様の屋敷跡であり、生津屋敷の西方500mほどの所に位置している。

やはり背後に山稜を控えた地形となっており、県道側から見ると一段高い地形となっている。

こちらも前面には石垣が積まれているが、遺構かどうかは不明である。

内部は一軒のお宅の敷地となっている。生津屋敷と同様に、かつての城主のご子孫がそのまま住まわれているのであろう。

殿垣内の歴史について詳しいことは分からないが、やはり当地の豪族だったのではないかと考えられている。

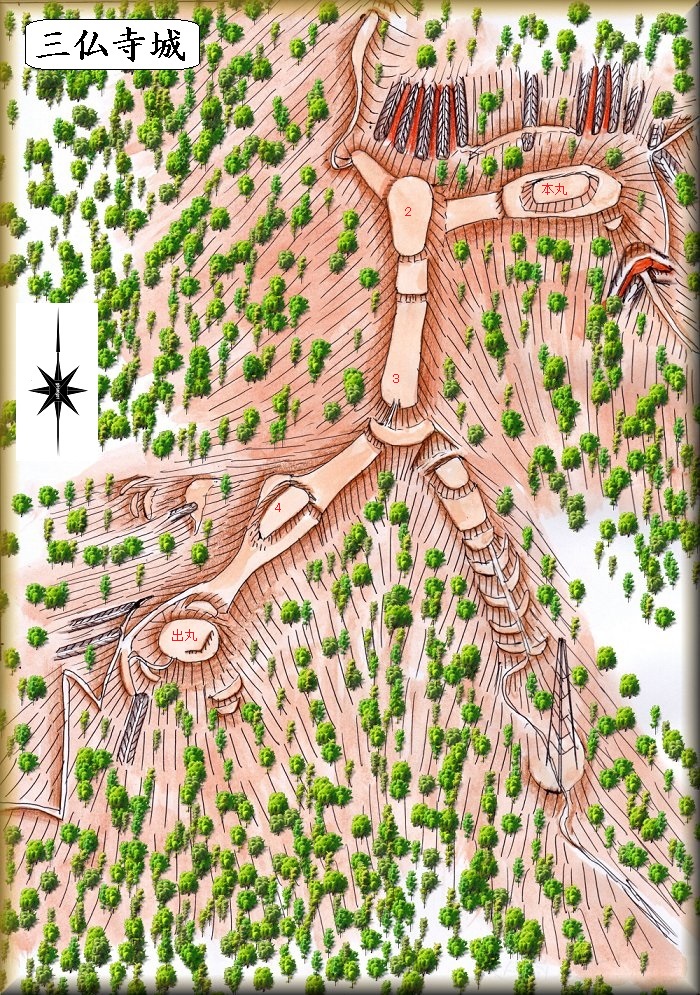

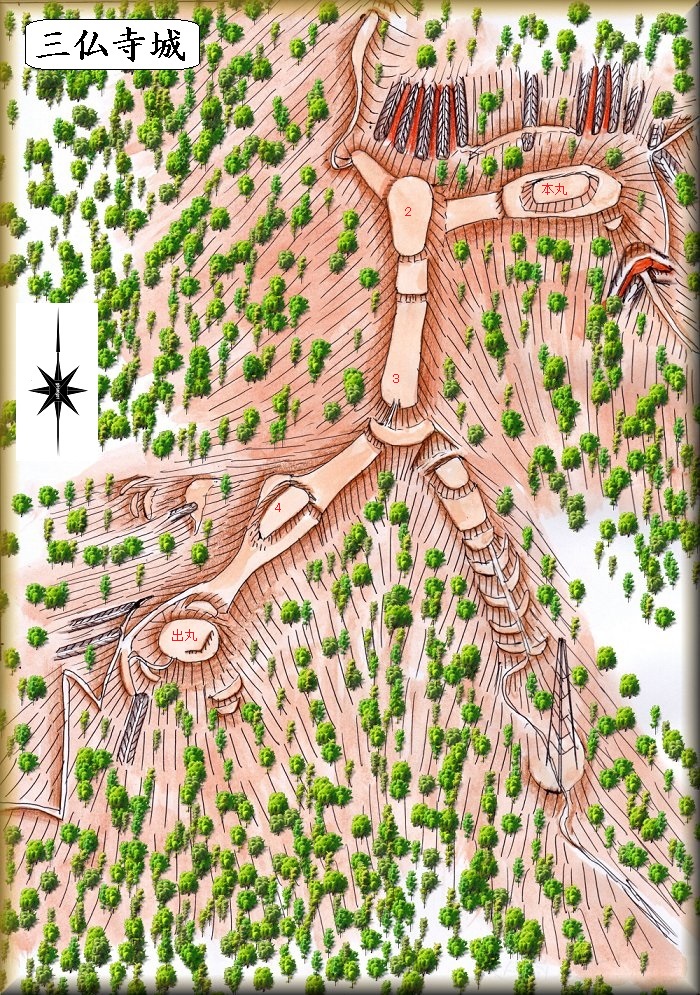

三仏寺城(高山市三福寺町城山)

*鳥瞰図の作成に際しては『信濃をめぐる境目の山城と館(美濃・飛騨・三河・遠江編)』(宮坂武男)の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『信濃をめぐる境目の山城と館(美濃・飛騨・三河・遠江編)』(宮坂武男)の図を参考にした。

三仏寺城の跡。 登城道入口。

三仏寺城は歓喜寺の背後にそびえている比高80mほどの山稜に築かれている。というわけで歓喜寺を目指して行った。

歓喜寺に到着してみると、西側の駐車場の前面に三仏寺城の案内や石碑などが立てられているのが見える。その背後に登城道が付けられているのである。

上記の書の解説を読むと、北側のクリーンセンターからなら、城の北側のすぐ下まで車道が付けられており、車でアクセスできるらしいのだが、今回、そちらのルートは確認していない。

案内板があるということで、歓喜寺から登るのが正規のルートということでよいのであろう。

登って行くと「出丸→」と刻まれた石碑が立てられている。案内表示にも石碑を建てるとは、なかなか豪勢な城である。

県指定史跡となっているようで、そのため登城道はきちんと整備されているようだ。

そうして登城道を進んで行ったところで、南端のピーク部分に到達した。ここに「出丸」と刻まれた石碑が立てられていた。城の南西側の入口を監視するための郭である。

この郭の西側下には2本の竪堀が掘られている。

尾根はそこから北東側に続いて行く。幅広に形成されており、尾根上も郭として削平されているようである。

4の郭を通過して進んで行った所に切岸の壁がそびえている。3郭の城塁である。

その手前には腰曲輪があり、この南東側に堀切を入れている。その下には多数のテラス状の郭が造成されている。こうした形状からして、南東側の尾根を通るのが大手道だったと考えられているようで、現地の表示もそうなっている。

3は南北に細長い郭で、その先に2郭の城塁が見えている。2郭が主郭かと思ったのだが、さらに尾根は東側に延びていて、その先にもピーク部がある。

東端のピーク部が城内最高所になるようで、ここに「本丸」と刻まれた石碑が立てられていた。

本丸からは北東と南東に尾根が延びており、それぞれの方向に堀切を入れて分断を図っている。

また、北側の下には多数の畝状竪堀群が形成されている。それもなかなか規模の大きなものである。

このような畝状竪堀群の存在を見ると、北側方向からの敵に対しても警戒をしていたことが分かる。

三仏寺城は、それほど技巧的な城郭ではないが、削平された郭の面積は相当数あり、かなりの人数を籠城させられるだけのスペースを有している。

畝状竪堀群があることなどからして、戦国期にも改修されて使用されていた城郭だったと想像される。

三仏寺城の歴史は古く、平安時代に平清盛に仕えた飛騨景綱が在城したと伝えられている。

景綱は平家側に立って戦ったのだが、屋島合戦の際に討ち死にしてしまった。

その後は藤原朝高、畑安高らが城主となっていたが、戦国時代には三木氏の支城となった。

『寿楽寺蔵書写大般若経書入』の大永元年(1521)の条に「三木殿者三仏寺在城候也」とあり、その頃には三木氏が在城していたということが確認できる。

永禄7年(1564)、武田勢が侵攻してくるという情報を得た三木新左衛門は、城に火を放って逃げ延びて行ったと言われている。

|

|

| 歓喜寺脇に建つ案内板と城址碑 |

登城道入口 |

|

|

| 出丸へ |

登城道 |

|

|

| 城塁 |

出丸へ |

|

|

| 出丸 |

案内板 |

|

|

| 4郭へ |

4郭 |

|

|

| 3郭下の堀切 |

段郭群 |

|

|

| 段郭群 |

段郭群 |

|

|

| 3郭切岸 |

3郭 |

|

|

| 2郭 |

本丸へ |

|

|

| 畝状竪堀群 |

本丸 |

|

|

| 堀切 |

その先の尾根 |

|

|

| 竪堀 |

畝状竪堀 |

|

|

| 畝状竪堀 |

畝状竪堀 |

|

|

| 2郭城塁 |

3郭 |

|

|

| 4郭 |

出丸方向 |

|

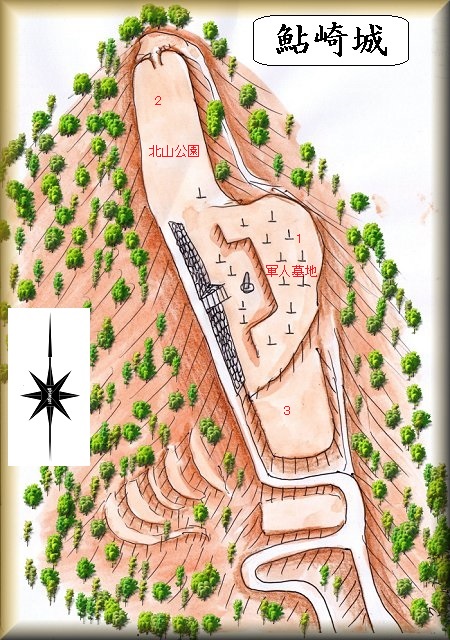

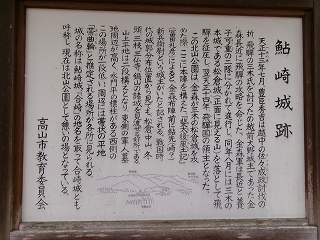

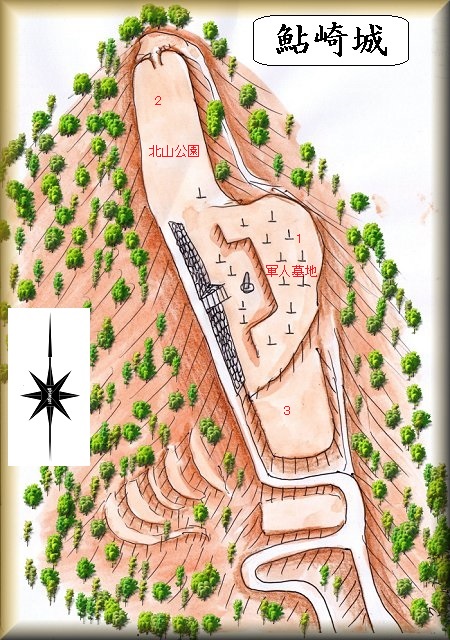

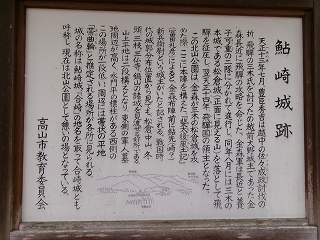

鮎崎(あいさき)城(高山市大新町四丁目)

*鳥瞰図の作成に際しては『信濃をめぐる境目の山城と館(美濃・飛騨・三河・遠江編)』(宮坂武男)の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『信濃をめぐる境目の山城と館(美濃・飛騨・三河・遠江編)』(宮坂武男)の図を参考にした。

鮎崎城の場所(北山公園)

鮎崎という名前を当てているが、かつては「合崎」と書いていたようで、そのため「あゆさき」ではなく「あいさき」と呼んでいる場所にある。

城は高山の市街地を西方に見下ろす比高50mほどの山稜に築かれており、公園となっている。

山稜上まで車道が付けられているので、車で登ってくることが可能であるが、3の部分より先には輪留めがしてあるので、車は3の下辺りに停めて、その先は歩いて進んで行くことになる。

山稜上の北側は北山公園や軍人墓地となっている。この辺りが城址だったものと想像される。

地形的にはいかにも城を置きそうな場所であるが、公園化が進んでいるためか、明確な遺構は見られなくなってしまっている。

軍人墓地のあるところが最高所に当たるので、ここがかつての主郭だったのではないかと考えられる。

北側先端にある北山公園は2郭とでも言うべき場所だったであろう。

それなりの規模を有していた城だったと思われるが、改変されすぎていて、本来の構造を伺い知ることは難しくなってしまっている。

鮎崎城の城主は鮎崎氏であったと伝えられるが、鮎崎氏について詳しいことは分かっていない。

天正13年(1585)、金森長近が秀吉の命によって飛騨攻めを行った際、松倉城の三木(姉小路)氏を攻めるために、この城に陣を置いたと伝えられている。

結局、松倉城は攻め落とされて三木氏は滅亡し、飛騨は金森長近の勢力下におかれることとなった。

|

|

| 城址入口 |

輪留めがしてある |

|

|

| 軍人墓地の石垣 |

軍人墓地。この辺りが主郭か。 |

|

|

| 北山公園 |

案内板 |

|

|

| 北山公園 |

下の段 |

|

|

| 城塁 |

公園 |

|

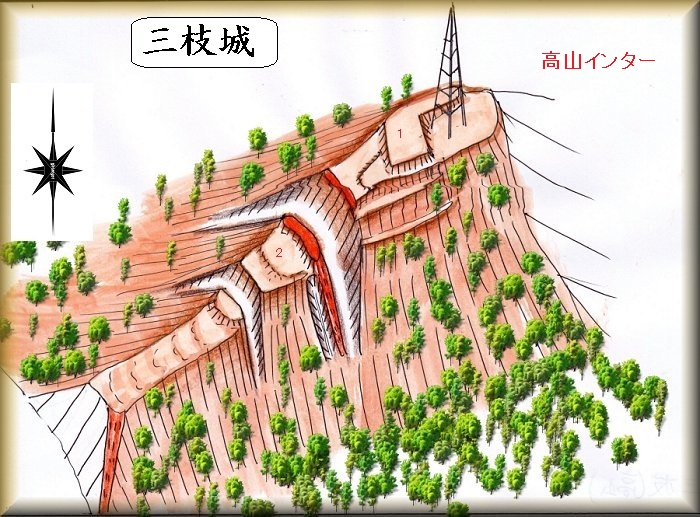

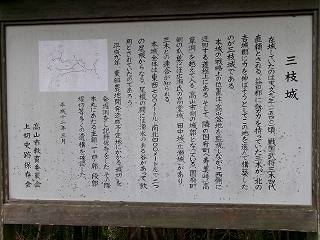

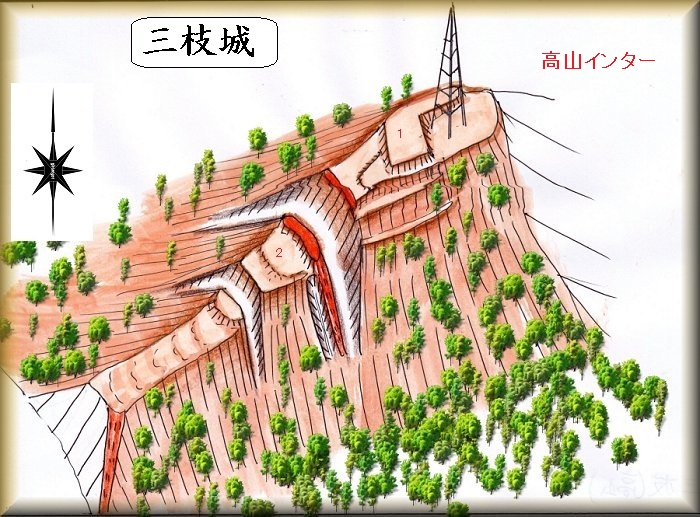

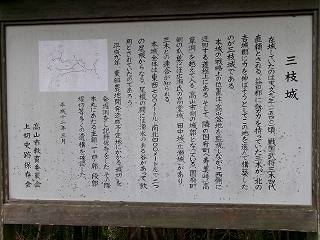

三枝(みえだ)城(上切城・今日川城・高山市上切町)

*鳥瞰図の作成に際しては『信濃をめぐる境目の山城と館(美濃・飛騨・三河・遠江編)』(宮坂武男)の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『信濃をめぐる境目の山城と館(美濃・飛騨・三河・遠江編)』(宮坂武男)の図を参考にした。

三枝城の場所。 案内板の場所。

高山ICの南側にそびえている比高70mほどの山稜が三枝城の跡である。先端部を削られてしまっているが、鉄塔が建てられている山なので、いかにも目立っている。

今回飛騨の城を回るにあたって、高山ICの辺りは何度も通過することになった。そのたびに三枝城の形状を目にすることになったのであった。

遺構のある部分に到達するには、高山ICの下をくぐって、北側から城のある山稜の基部部分を目指していくことになる。

畑の中をどんどん進んで行くと、奥の方に三枝城の案内板が立てられているのが目に入ってくる。

車は案内板の辺りに駐車することが可能である。

そこから左手を見ると、山稜が削られた跡が目に入ってくる。前方のインター方面だけではなく、後方の畑部分も削られてしまっているらしい。これを端の方からよじ登って行く。

少し尾根部分を進んで行くと、堀切が見えてくる。その先が2郭である。

そしてその先にさらに大きな堀切が見えている。この堀切を越えて行ったところが1郭である。

1郭には鉄塔が建てられており、これによって郭内部が削られているようなので、本来の形状からはかなり改変されてしまっているようである。

1郭から先は高山ICの建設によって削られている。この先にも郭があったようだが、現状では分からなくなってしまっている。

インターによってだいぶ削られてしまっているとはいえ、1郭と堀切などはなんとか城らしさを残している。

三枝城は三木氏の支城の1つであった。天文9年(1540)頃、三木氏4代の直頼が在城していたとされている。

三木氏が北側に勢力を伸ばしていく際の橋頭保として築いた城だったと考えられる城である。

北方の広瀬氏の高堂城、広瀬城などと連携していたと言われる。

|

|

| 下方から |

畑の奥にある案内板 |

|

|

| 案内板 |

案内板の所から |

|

|

| 2郭 |

堀切 |

|

|

| 1郭城塁 |

堀切 |

|

|

| 堀切 |

1郭 |

|

|

| 高山インター |

堀切 |

|

|

| 堀切 |

北側から |

|

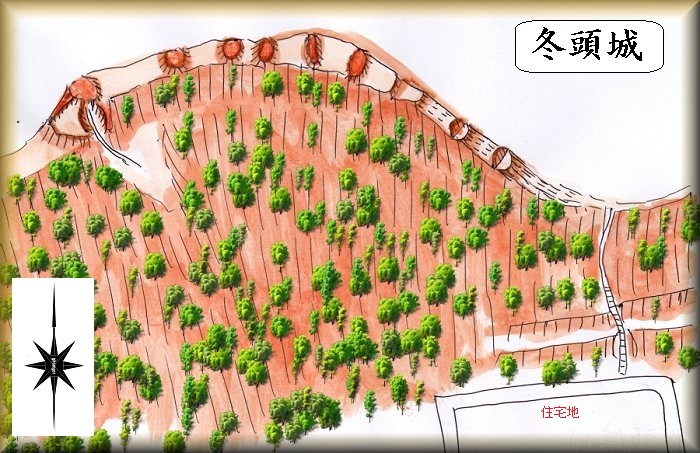

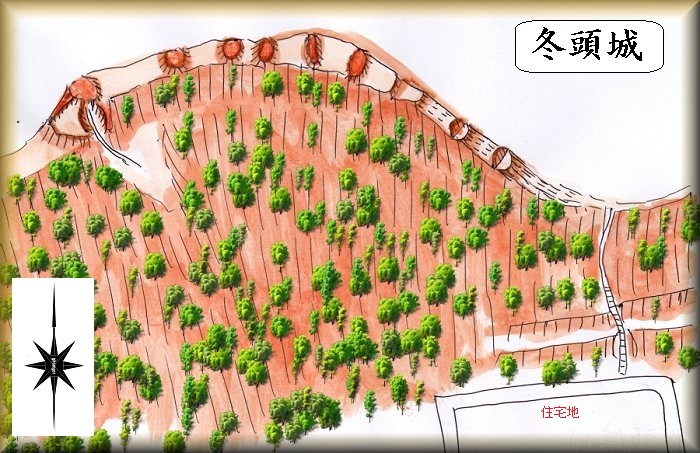

冬頭(ふいと)城(高山市冬頭町小瀬山)

*鳥瞰図の作成に際しては『信濃をめぐる境目の山城と館(美濃・飛騨・三河・遠江編)』(宮坂武男)の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『信濃をめぐる境目の山城と館(美濃・飛騨・三河・遠江編)』(宮坂武男)の図を参考にした。

冬頭如の場所。 登城道入口。

冬頭城は、三枝城の南東1.5kmほどの向かい合うような位置関係にある。冬頭の住宅街のすぐ上の山稜に築かれたものである。

この住宅街からの比高は40mほどであるが、下の国道からの比高は70mほどある。

住宅街の角の辺りから斜面を登ってみる。周囲の道路には幅広の所があるので、車は寄せて停めさせていただいた。

斜面を登って行くと、途中から階段が付けられているのに気が付いた。どうやら、かつて山上を公園化しようとしていたことがあったのであろう。

しかし、現在では人は訪れることもないようで、階段もあちこち崩落したり、倒木によってふさがれていたりしている。

尾根に登って西方に斜面を登って行くと、小規模ながら人工的な切岸地形が2段ほど見えてくる。

その上の尾根部分が城域かと思われ、そこを進んで行くと地面が盛り上がった地形がいくつも見えてくる。

どうもこれは尾根上古墳群のようだ。このように尾根上に古墳を配列するという例は全国各地にみられる。そしてそれを利用して城郭を形成するといったケースもまま見られる。

冬頭城もそうした城の1つだったのであろう。

西側の先端部分も古墳となっており、そこから南側に出たところが小規模な枡形のような構造となっていた。

しかし、全体としては明確な城郭遺構は乏しく、古墳群というイメージの方が強い。本当に城なのかどうか疑問を感じてしまうものである。

山麓にいた方に伺ってみても、「城があったなどとは聞いたことがない」というお返事であった。

冬頭城の城主は冬任氏だったと伝えられているが、冬任氏について、詳しいことは分かっていない。

|

|

| 登城道入口 |

切岸と郭 |

|

|

| 切岸と郭 |

郭 |

|

|

| 古墳と郭 |

古墳と郭 |

|

|

| 古墳と郭 |

西側の枡形状虎口 |

|

|

| 古墳と郭 |

|

|

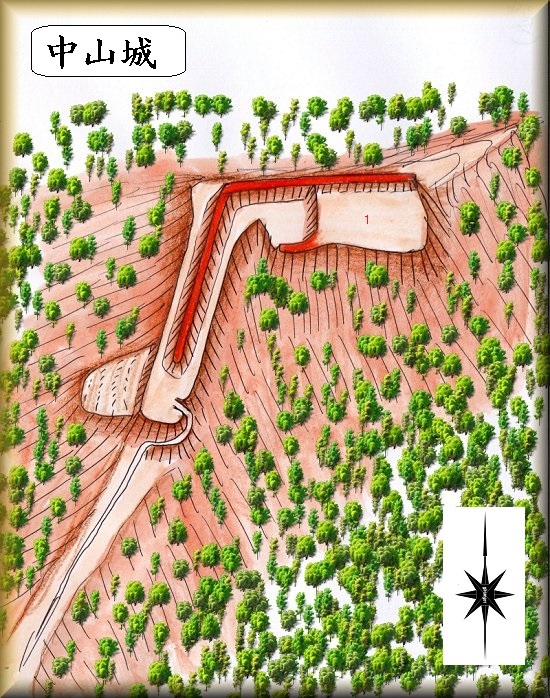

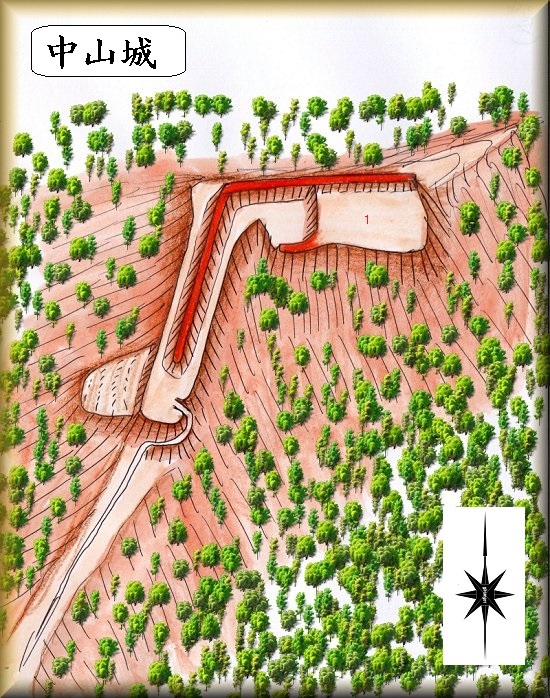

中山城(高山市下岡本町字城山)

*鳥瞰図の作成に際しては『信濃をめぐる境目の山城と館(美濃・飛騨・三河・遠江編)』(宮坂武男)の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『信濃をめぐる境目の山城と館(美濃・飛騨・三河・遠江編)』(宮坂武男)の図を参考にした。

中山城の場所。

冬頭城の南東1.2kmほどの所にある比高60mほどの山稜が中山城の跡である。

西側に30mほど下がったところに中山保育園がある。城は保育園のすぐ上なので、この保育園を目指していくとよい。

保育園まで車道が付けられている。周囲には車を停められる広いスペースがあるので、車は適当なところに停めさせていただいた。

保育園の脇から山道が付けられている。これを登って行けばすぐに城内に到達できそうである。

だが、その入口に「園内への立ち入りはご遠慮ください」という看板が立てられていた。

園内というのは保育園ではなく、山道の先が梅園のようになっていて、そのことを言っているようである。

つまり城内には進めないということである。

残念ながら、今回は登城を断念した。

参考までに上記の書の図面に基づいた鳥瞰図を作成して掲示しておく。

中山城は非常に小規模なものであり北東部分の先端に1郭を置いている以外は、まとまった郭を有していない。

1郭からくの字なりに湾曲して南側に延びた尾根には、その中央部に土塁を配置している。

これで防御構造と言えるのか、はなはだ疑問に感じる土塁である。

尾根の中央に配置していることを考えると、これはむしろ土地境界を示すための土塁のように見えてしまうものである。

『飛州志』によると、永禄年間、中山城には三木良頼の娘婿となった岡田豊前守が在城していたという。

詳しいいきさつは分からないが、天正5年(1578)、三木自綱によって攻められて、岡田夫婦と子供までもが殺害されてしまったという。

残酷な話である。

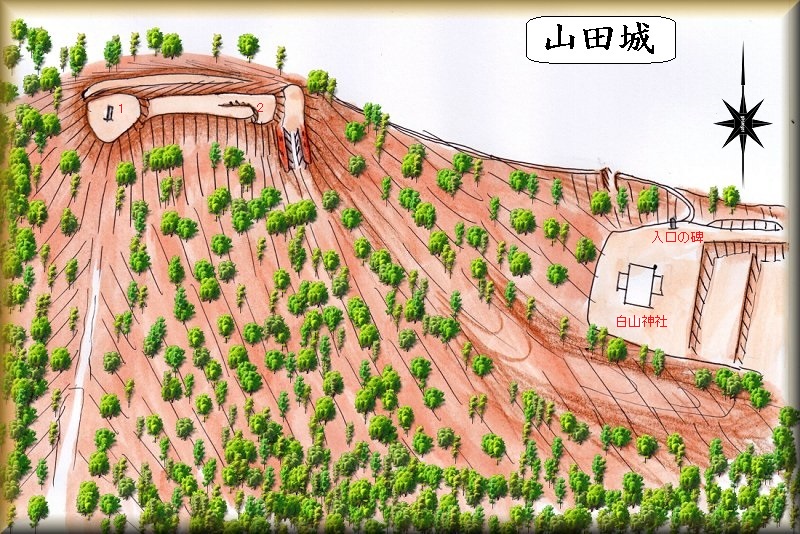

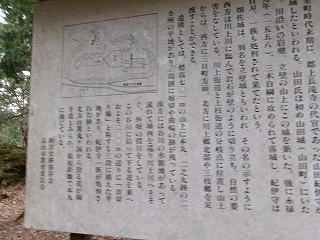

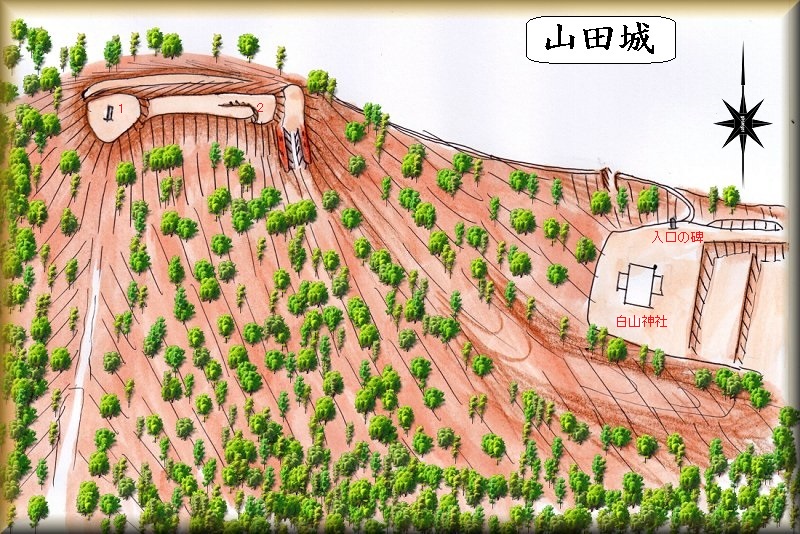

山田城(高山市山田町)

*鳥瞰図の作成に際しては『信濃をめぐる境目の山城と館(美濃・飛騨・三河・遠江編)』(宮坂武男)の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『信濃をめぐる境目の山城と館(美濃・飛騨・三河・遠江編)』(宮坂武男)の図を参考にした。

山田城の場所。 登城口の白山神社。

山田町の白山神社の背後にそびえる比高50mほどの山稜が山田城の跡である。したがって白山神社を目指して行けばよい。

車は神社の境内まで乗り入れることができるので、境内に駐車可能である。

境内の北側に山田城入口を示す石碑が立てられている。

これに従って北側の尾根を進んで行くと、途中に小規模な堀切がある。

そして目の前には高い城塁の壁がそびえて見えている。これを登ったところが城内である。

上まで登ると腰曲輪に到達した。

この腰曲輪は、南側の方が幅の広い竪堀状となっている。あるいはこれは虎口の名残であるのかもしれない。

その上が細長い2郭であるが、この郭は自然地形のままのように見える。

西側先端の一段高い円形の郭が1郭である。ここには山田城の城址碑が建てられていた。

また、北側の斜面には帯曲輪が長く造成されている。

これだけのものである。非常に小規模な郭しかなく、居住性には欠けている。

おそらく白山神社が祀られているところがかつての居館の跡であり、山上の部分は緊急時の避難場所、といった程度の認識だったのではないだろうか。

一説によれば、山田城の城主は山田紀伊守であったと伝えられているが、史料があるわけではなく伝承上のことである。

実際に城主だったとすれば、山田紀伊守は当地の豪族だった人物かと思われる。

山田氏は後に畑佐城を築いて居城を移していったと言われている。

|

|

| 白山神社 |

登城道を示す碑 |

|

|

| 堀切 |

城塁が高くそびえて見える |

|

|

| 腰曲輪 |

1郭 |

|

|

| 城址碑 |

城址碑 |

|

|

| 帯曲輪 |

竪堀 |

|

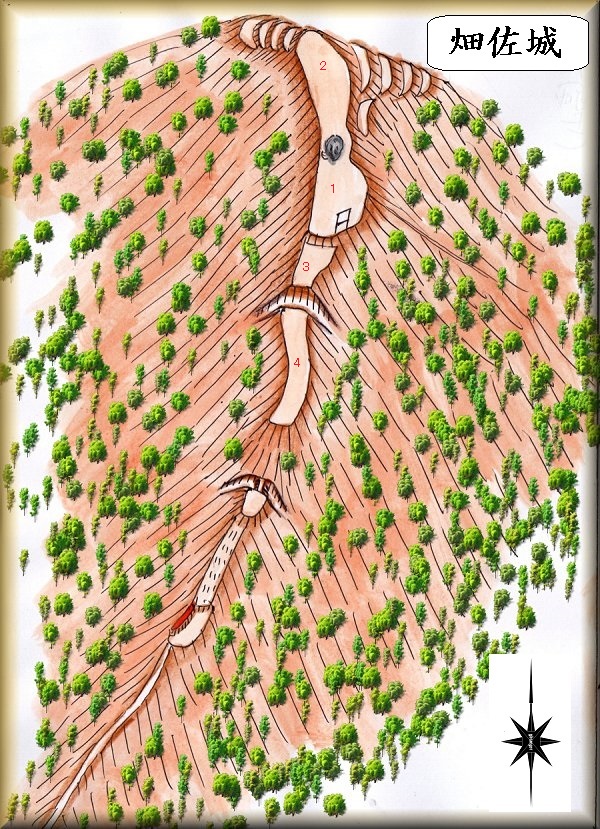

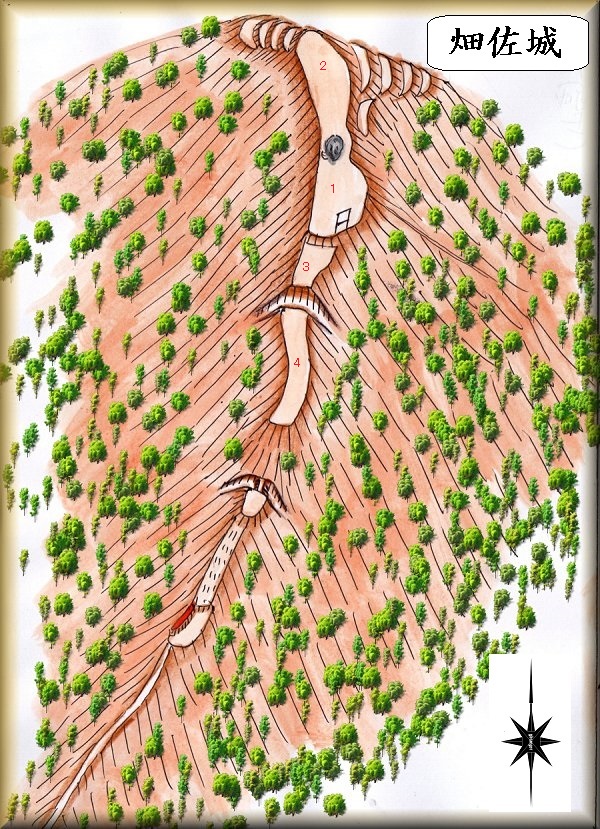

畑佐城(立壁の城・高山市新宮町)

*鳥瞰図の作成に際しては『信濃をめぐる境目の山城と館(美濃・飛騨・三河・遠江編)』(宮坂武男)の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『信濃をめぐる境目の山城と館(美濃・飛騨・三河・遠江編)』(宮坂武男)の図を参考にした。

畑佐城の場所。 登城道入口。

畑佐城は、山田城の南西1.2kmほどの所にある。

比高70mほどの山稜に築かれている山城である。

この山稜は、南側は緩やかな尾根続きになっているが、川に面している西側は急峻な崖状地形となっている。

山稜の南端部分に登城口に案内があり、川には質素な鉄製の橋が架けられている。これが登城道の入口である。

この橋には手すりがないので「落ちないように注意」という看板が立てられているので注意しよう。

このように入口ははっきりとして親切なのだが、駐車場はない。

車はどこか路肩の広そうなところを探して停めさせていただくしかない。

後は整備された登城道を進んで行くだけである。登城道とは言っても尾根直登の道なので、ちょっときつい。

それでも進んで行くと、小さな郭があり、そこからさらに尾根を登ったところに小規模な堀切が掘られていた。

その先の城塁を登ったところが4郭である。ただし、4郭は細尾根を加工したもので、幅が狭く居住には向いていない。

4郭の先にはちゃんとした堀切が掘られており、その先が3郭である。

さらに一段高くなったところが1郭であり、ここに畑佐城の案内板が立てられていた。

そこで何かの気配を感じたので北側の岩を見てみると、そこにカモシカがたたずんでいる。

そーっと近づいて行ったのだが、逃げて行ってしまった。

しかし、カモシカは途中何度も立ち止まってはこちらを振り返ってじーっと見ている。よほど人間が珍しいのであろうか。

カモシカを追って北側に進んだところが2郭である。

2郭からは側面部に小郭が何段も造成されていた。

畑佐城は、さほど大きな城ではないが、登城道や案内がしっかりとしており、なかなか好感がもてる城址となっていた。

畑佐城の城主は山田紀伊守であった。

山田紀伊守は郡上長滝寺の代官を勤めていた。当初は山田城を居城としていたのだが、後にこの地に居城を移したと言われている。

永禄元年(1558)、三木自綱に攻められて落城、山田紀伊守は自刃し、家族もみな捕らえられて、全員処刑されてしまったという。

戦国時代のこととはいえ、悲惨な話である。

|

|

| 南西から |

登城道入口の橋 |

|

|

| 切岸 |

郭 |

|

|

| 堀切 |

堀切 |

|

|

| 4郭 |

堀切 |

|

|

| 堀切 |

3郭 |

|

|

| 案内板 |

1郭 |

|

|

| カモシカと遭遇 |

2郭 |

|

|

| カモシカ |

段郭群 |

|

|

| 東側の登城道 |

堀切 |

|

|

| 入口の橋 |

入口の橋 |

|

*鳥瞰図の作成に際しては『信濃をめぐる境目の山城と館(美濃・飛騨・三河・遠江編)』(宮坂武男)の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『信濃をめぐる境目の山城と館(美濃・飛騨・三河・遠江編)』(宮坂武男)の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『信濃をめぐる境目の山城と館(美濃・飛騨・三河・遠江編)』(宮坂武男)の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『信濃をめぐる境目の山城と館(美濃・飛騨・三河・遠江編)』(宮坂武男)の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『信濃をめぐる境目の山城と館(美濃・飛騨・三河・遠江編)』(宮坂武男)の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『信濃をめぐる境目の山城と館(美濃・飛騨・三河・遠江編)』(宮坂武男)の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『信濃をめぐる境目の山城と館(美濃・飛騨・三河・遠江編)』(宮坂武男)の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『信濃をめぐる境目の山城と館(美濃・飛騨・三河・遠江編)』(宮坂武男)の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『信濃をめぐる境目の山城と館(美濃・飛騨・三河・遠江編)』(宮坂武男)の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『信濃をめぐる境目の山城と館(美濃・飛騨・三河・遠江編)』(宮坂武男)の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『信濃をめぐる境目の山城と館(美濃・飛騨・三河・遠江編)』(宮坂武男)の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『信濃をめぐる境目の山城と館(美濃・飛騨・三河・遠江編)』(宮坂武男)の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『信濃をめぐる境目の山城と館(美濃・飛騨・三河・遠江編)』(宮坂武男)の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『信濃をめぐる境目の山城と館(美濃・飛騨・三河・遠江編)』(宮坂武男)の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『信濃をめぐる境目の山城と館(美濃・飛騨・三河・遠江編)』(宮坂武男)の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『信濃をめぐる境目の山城と館(美濃・飛騨・三河・遠江編)』(宮坂武男)の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『信濃をめぐる境目の山城と館(美濃・飛騨・三河・遠江編)』(宮坂武男)の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『信濃をめぐる境目の山城と館(美濃・飛騨・三河・遠江編)』(宮坂武男)の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『信濃をめぐる境目の山城と館(美濃・飛騨・三河・遠江編)』(宮坂武男)の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『信濃をめぐる境目の山城と館(美濃・飛騨・三河・遠江編)』(宮坂武男)の図を参考にした。