岐阜県飛騨市

*参考資料 『信濃をめぐる境目の山城と館(美濃・飛騨・三河・遠江編)』(宮坂武男) 『日本城郭大系』

下北城(飛騨市古川町下北)

*鳥瞰図の作成に際しては『信濃をめぐる境目の山城と館(美濃・飛騨・三河・遠江編)』(宮坂武男)の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『信濃をめぐる境目の山城と館(美濃・飛騨・三河・遠江編)』(宮坂武男)の図を参考にした。

下北城Ⅰの場所。 下北城Ⅱの場所。 林道入口の場所。

下北砦は、小島城から東側の奥に進んで行った所にある。小島城まで通じる林道があるので、それを進んで行けばよい。

林道を進んで行くと小島城との分岐点の所に出る。そこからさらに下北砦の先まで林道が続いているのだが、小島城との分岐点をすぎると林道はだいぶ荒れてくる。車はこの分岐点の辺りに停めて、後は歩いて行くのが無難である。

分岐点のすぐ正面に下北城Ⅱの城塁が見えている。ただし、その辺りからだと登るのはかなりむずかしい。

さらに林道を進んで行くと尾根が降っているところがある。その辺りから取り付いて行けば尾根伝いに簡単に登って行くことができた。

尾根上には2つのピークがあり、その上の狭い削平地が城の中心である。

その周囲にテラス状の小郭がいくつか造成されている。

これだけである。物見程度の小さな城郭だったというべきものである。

Ⅱの下の部分から、尾根道を挟んで東側の部分にⅠがある。こちらは、Ⅱよりもよく形成された構造をしているようであるが、入口付近の笹薮がひどそうだったので今回は登城をあきらめた。

鳥瞰図は上記の書の図に基づいて描いてみたものである。

下北城の城主等、歴史については未詳であるが、小島城の背後の山稜に築かれていることから、小島城に関連した施設であったと考えられる。

|

|

| 小島城に続く林道入口。 |

城の下の城塁。 |

|

|

| 下を通る林道 |

下北城Ⅰ |

|

|

| 下北城Ⅱの取り付き口 |

郭 |

|

|

| 郭 |

帯曲輪 |

|

|

| 郭 |

郭 |

|

|

| 小郭 |

郭 |

|

御番屋敷(飛騨市古川町大江字御番屋敷)

*鳥瞰図の作成に際しては『信濃をめぐる境目の山城と館(美濃・飛騨・三河・遠江編)』(宮坂武男)の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『信濃をめぐる境目の山城と館(美濃・飛騨・三河・遠江編)』(宮坂武男)の図を参考にした。

御番屋敷の場所。

御番屋敷は、古川町杉崎の集落の北側にある比高10mほどの台地上にあった。

googlemapには「御番屋敷先史時代住居跡」と書かれている。古代の遺跡ということなのだろうか。ただ、御番屋敷という名称そのものは、古代の遺跡とは思われないものである。

周囲は崩落防止工事を施された斜面となっている。

もともと急峻な地形だったのであろう。低いながらも防御性の高い場所であった。

台地内部にも上がってみたが、一面の耕作地となっており、城郭構造物は見られなかった。

屋敷という名称なので、そもそも堀や土塁などは存在していなかった可能性も高いと考えられる。

かつては台地上に50m四方ほどの区画が存在していたという。

御番屋敷の城主等、歴史については未詳である。

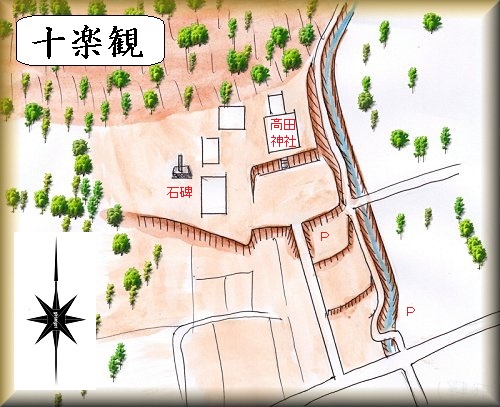

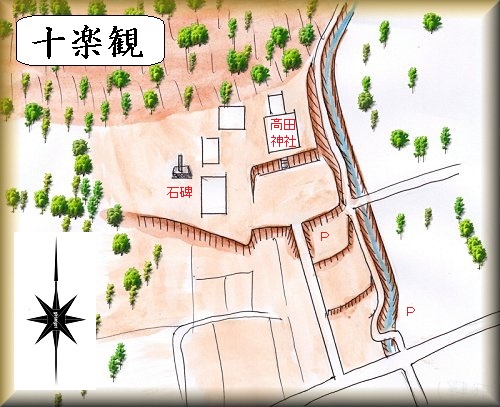

十楽観(姉小路氏館・飛騨市古川町大江)

*鳥瞰図の作成に際しては『信濃をめぐる境目の山城と館(美濃・飛騨・三河・遠江編)』(宮坂武男)の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『信濃をめぐる境目の山城と館(美濃・飛騨・三河・遠江編)』(宮坂武男)の図を参考にした。

十楽観の場所(高田神社)

古川町大江にある高田神社が姉小路氏の館跡と伝えられている。

というわけで高田神社を目指して行けばよい。車も神社の駐車場に停めることができる。

舘跡と言ってもそれらしいものは特に見受けられない。普通の神社といったイメージである。

十楽観というのは、姉小路氏の山荘の名称だったという。

姉小路氏の別荘のようなものだったのであろうか。

上記の通り、姉小路氏の居館があったと伝承される場所である。

小島城が指呼の間にあり、姉小路氏の平素の居館の1つだったと想定される。

|

|

| 高田神社 |

神社 |

|

|

| 神社 |

神社 |

|

|

| すぐ正面に小島城が見えている。 |

|

|

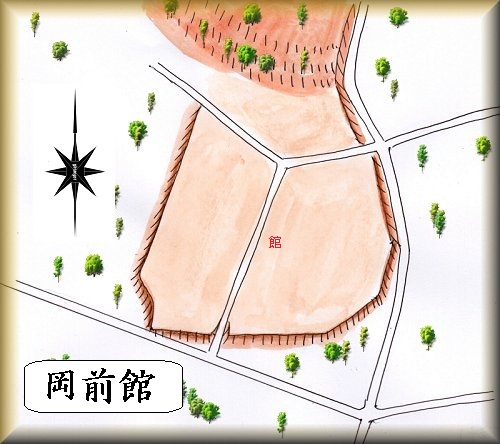

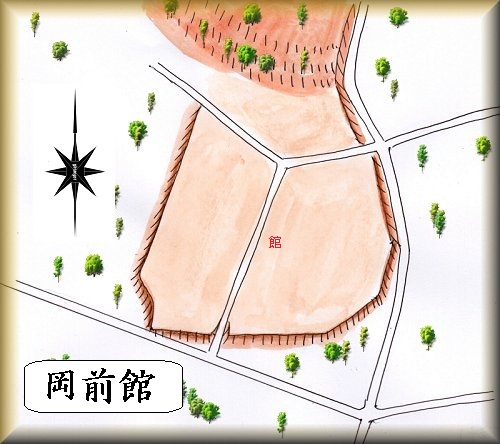

岡前館((飛騨市古川町杉崎)

*鳥瞰図の作成に際しては『信濃をめぐる境目の山城と館(美濃・飛騨・三河・遠江編)』(宮坂武男)の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『信濃をめぐる境目の山城と館(美濃・飛騨・三河・遠江編)』(宮坂武男)の図を参考にした。

岡前館の場所。

古川町杉崎の集落の中に「館」という地名が残されている。ここが姉小路氏の館があったところと伝えられている場所である。

かつては堀などが巡らされていたというが、現在では完全に埋められてしまっているようである。

しかし周辺を歩いてみると、図のような土手が巡らされているのが分かる。これがかつての城塁のラインを示しているのではないだろうか。

おおよそ1辺が100mほどの城館だったのではないかと考えられる。

岡前館は姉小路氏の居館であった。

室町時代中期の応永年間に築かれたものであったという。

明応、文亀年間には姉小路基綱、済継らが、ここを居館としていた。

天正年間、三木氏の攻撃を受けたが、撃退したと言われる。

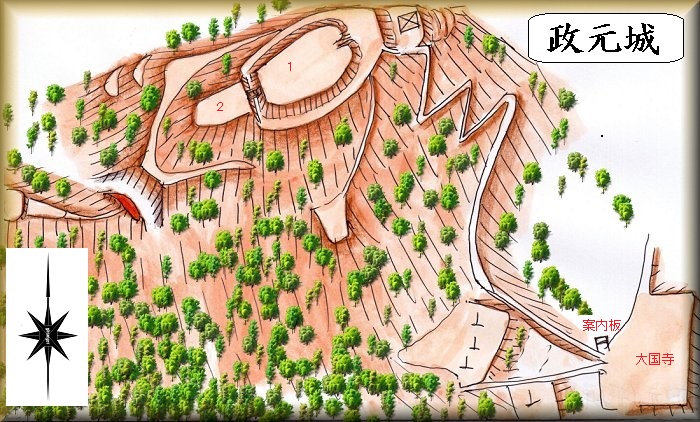

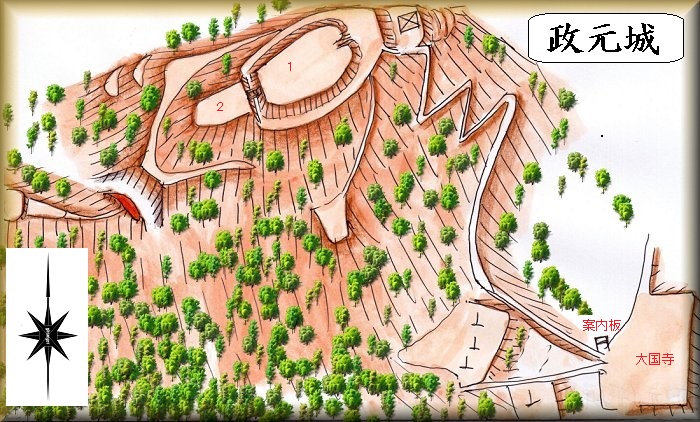

政元城・奥城(政本城・山田城・飛騨市神岡町西)

*鳥瞰図の作成に際しては『信濃をめぐる境目の山城と館(美濃・飛騨・三河・遠江編)』(宮坂武男)の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『信濃をめぐる境目の山城と館(美濃・飛騨・三河・遠江編)』(宮坂武男)の図を参考にした。

政元城の場所 政元奥城の場所。

政元城は、江馬氏城館群の1つとして国指定の史跡となっており、案内板などがしっかり立てられている。

大国寺の背後の比高30mほどの山稜が政元城の跡なので、大国寺を目指して行けばよい。大国寺の背後は駐車場になっており、その入口に案内板が立てられている。

大国寺のある部分は一段高い地形になっており、山麓居館のあった場所なのかもしれない。

案内板の所から登城道が付けられている。よく見ると、山稜上に東屋が立てられているのも見えている。

後は山道を登って行けば1郭に到達する。

主郭といっても1郭は長軸30mほどのもので、それほど大きな郭ではない。西側に浅い堀切を隔てて2郭があり、そこには木橋が架けられていた。

1郭の側面部には帯曲輪が巡らされ、東側が広くなっている。その下に小郭があり、そこに東屋が立てられていた。

これが政元城であり、このさらに上の山稜には奥城が築かれている。

政元城の城主は江馬氏の家臣の吉村政元だったと伝えられている。政元という名称は、この人物にちなんでいるのであろう。

政元の跡は子の政延が継いで城主となった。

江馬氏の支配領域の西端を守備する城であった。

天正10年(1582)、三木自綱によって攻め込まれることで江馬氏は滅亡してしまうことになるのだが、政元城もそれと運命を共にしたと考えられる。

|

|

| 北側からの遠望 |

国史跡を示す標柱 |

|

|

| 案内板 |

登城道 |

|

|

| 東屋 |

1郭城塁 |

|

|

| 1郭内部 |

堀切と木橋 |

|

|

| 2郭 |

木橋 |

|

|

| 堀切 |

東側の郭 |

|

|

| 東屋の下 |

案内板の所から |

|

|

| 大国寺 |

大国寺と城山 |

|

*鳥瞰図の作成に際しては『信濃をめぐる境目の山城と館(美濃・飛騨・三河・遠江編)』(宮坂武男)の図を参考にした。

政元奥城の場所。

奥城は、政元城から比高110mほど登って行った所にある。

ピーク部を削り出して削平地を形成したもので、1郭の周囲に2段の帯曲輪を形成している。

規模は小さく、詰の城というよりは、物見台程度のものだったであろう。

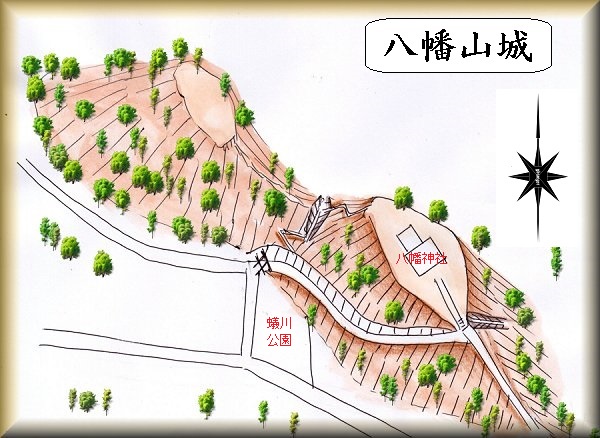

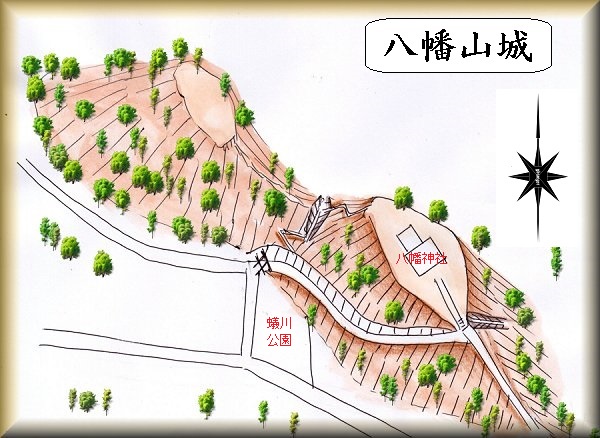

八幡山城(飛騨市神岡町朝浦)

*鳥瞰図の作成に際しては『信濃をめぐる境目の山城と館(美濃・飛騨・三河・遠江編)』(宮坂武男)の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『信濃をめぐる境目の山城と館(美濃・飛騨・三河・遠江編)』(宮坂武男)の図を参考にした。

神岡町朝浦の八幡神社が八幡山城の跡。

神岡町朝浦にある八幡神社が八幡山城の跡である。

西側の蟻川公園の辺りに鳥居が建てられており、そこから境内まで車道が付けられている。

ただし、この車道を進んで行っても駐車場はない。車は山麓の路肩の余白に停めて、歩いて登って行くのが正解である。

八幡神社の祀られているところが主郭だと思われるが、特に城郭遺構らしきものは認められない。

ただし、周囲は切岸状の急峻な地形となっており防御性は高い。

神社の背後から北側に降りていくと、そこに堀切が認められる。これが唯一の城郭遺構というべきものである。

この堀切の下には道が付けられており、これを降って行ったら、最初の鳥居のところまで降りていくことができた。

堀切から尾根続きの北西側にもピークがあるが、こちらは自然地形である。

神社のある郭だけの単郭城館だったと見るべき城である。

八幡山城の城主は、延徳年間の頃、川尻権守だったというが、詳しいことはよく分かっていない。

|

|

| 八幡神社入口 |

参道 |

|

|

| 八幡神社 |

八幡神社 |

|

|

| 神社の背後 |

堀切 |

|

|

| 堀切 |

|

|

金森左京屋敷(飛騨市神岡町釜崎)

*鳥瞰図の作成に際しては『信濃をめぐる境目の山城と館(美濃・飛騨・三河・遠江編)』(宮坂武男)の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『信濃をめぐる境目の山城と館(美濃・飛騨・三河・遠江編)』(宮坂武男)の図を参考にした。

金森左京屋敷のあった場所。

現在の社会体育館(かつての神岡工業高校)のある一帯が、金森左京屋敷の跡である。

屋敷があったと思われる箇所は後にグラウンドとなり、遺構は完全に消滅してしまっているものと思われる。

旧状を知ることはできないかと思い、古い航空写真なども見てみたが、屋敷の形状を知ることはできなかった。

明治時代の地籍図を見ると70m×100mほどの区画が確認できるというので、おおよそ、右の図のような居館だったのではないかと思われる。

金森左京は、金森長近の養子可重の子供である。

江馬時政は金森長近によって滅ぼされるが、その妹が可重の妻となり、生まれたのが左京重勝であった。

重勝は3000石を分地され、この地に屋敷を営んだという。

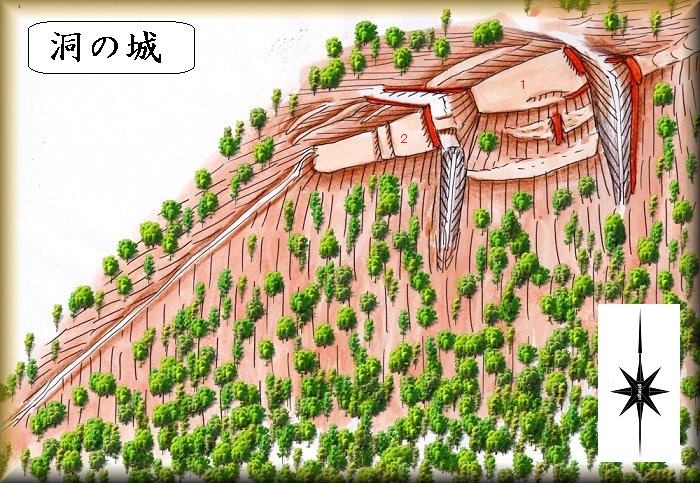

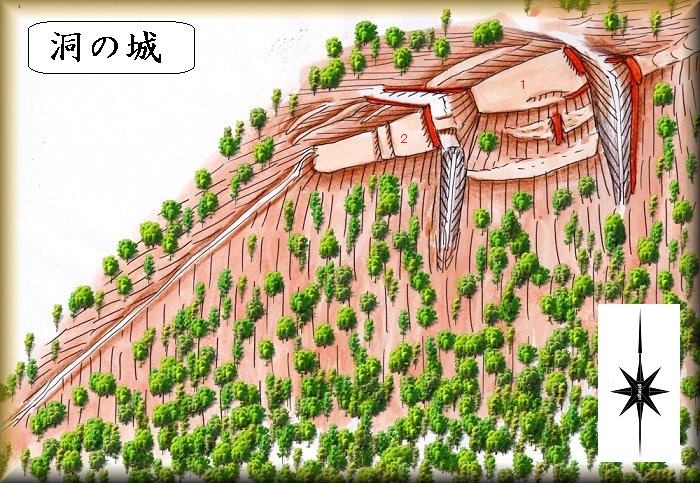

洞の城(麻生野城・飛騨市神岡町麻生野字城山)

*鳥瞰図の作成に際しては『信濃をめぐる境目の山城と館(美濃・飛騨・三河・遠江編)』(宮坂武男)の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『信濃をめぐる境目の山城と館(美濃・飛騨・三河・遠江編)』(宮坂武男)の図を参考にした。

洞の城の場所。 登城道入口の場所。

洞の城は、神岡町麻生野の集落の北側にそびえている比高60mほどの山稜に築かれている。

洞の城も、江馬氏城館群の1つとして国指定の史跡となっている。

上記の場所に洞の城の標柱が建っている。しかし、そこから登城道までのルートが非常に分かりにくい。

一番いいのは標柱の先の小屋の側面部を左に回り込んでその背後に出るルートで、これが一番確実なのだが、民家の敷地ぎりぎりを通ることになるルートである。

左側の山道を進んで行く場合は、なるべく早い時点で、沢を渡って東側の尾根に取り付くようにした方がよい。上まで進んでしまうと、側面部から尾根に登るのは非常に大変になってしまう。

とにかく尾根に取り付いてしまえば、後は尾根通しに城まで行くことができる。ただし、この尾根もけっこう急峻なので、比高60mにしては思ったよりも疲れる。

やがて切岸状の城塁が見えてくる。これを上がったところが2郭である。2郭は浅く3段に構成されている。

その先に堀切があり、前に見える城塁の上が1郭である。1郭の背後には大堀切があり、尾根続きを分断している。

1郭の側面部には腰曲輪が造成されているが、傾斜した地形のものである

基本的には2郭構造の城というべきものである。

洞の城は大永年間に麻生野直盛によって築かれたという。

直盛の跡は慶盛が継いで、2代50年間にわたって麻生野氏の居城となっていた。

永禄2年(1559)、武田氏の侵攻によって主家の江馬氏が武田氏に帰属すると、麻生野慶盛も武田氏に所属した。

その後、江馬一族内の内紛があり、江馬輝盛は武田氏に離反して上杉方に所属することになる。

武田方に立っていた麻生野氏は、この江馬輝盛によって攻め滅ぼされてしまったのであった。

|

|

| 標柱。左側の小屋の左脇を通って行くと登城道に入って行ける。 |

後は尾根通しに登って行くことになる。 |

|

|

| 切岸 |

2郭 |

|

|

| 帯曲輪 |

1郭城塁 |

|

|

| 堀切 |

堀切 |

|

|

| 1郭 |

腰曲輪 |

|

|

| 1郭城塁 |

1郭土塁 |

|

|

| 堀切 |

堀切 |

|

|

| 竪堀 |

腰曲輪 |

|

|

| 腰曲輪の竪土塁 |

竪堀 |

|

|

| 堀切 |

郭 |

|

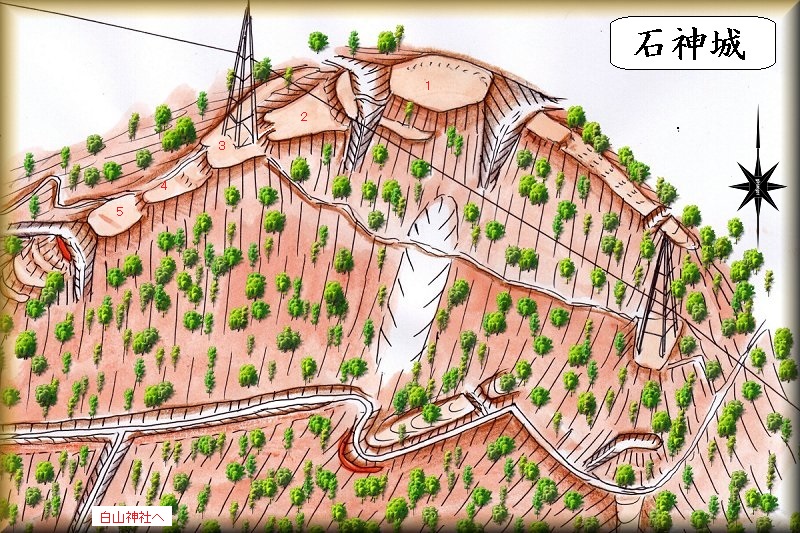

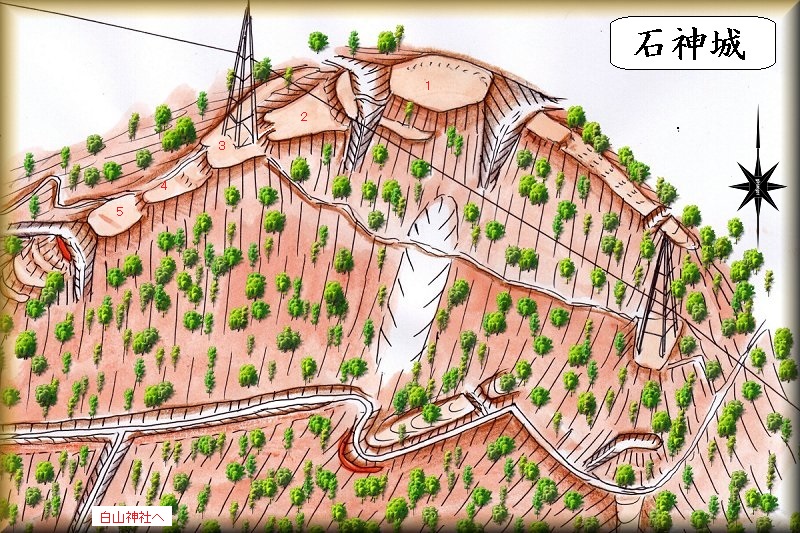

石神城(杏城・二越城・飛騨市神岡町石神)

*鳥瞰図の作成に際しては『信濃をめぐる境目の山城と館(美濃・飛騨・三河・遠江編)』(宮坂武男)の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『信濃をめぐる境目の山城と館(美濃・飛騨・三河・遠江編)』(宮坂武男)の図を参考にした。

石神城の場所 白山神社の背後から登る。

石神城は石神の白山神社の背後にそびえている110mほどの山稜に築かれている。というわけで白山神社を目指して行けばよい。

車は白山神社の境内に停めて置くことができる。

石神城も江馬氏城館群の1つとして国指定の史跡となっており、本殿の脇に白い城址標柱が立てられている。

この標柱の所から奥に進んで行くと獣除けの柵の開口部があった。これを開けて中に入って行く。

すると真っすぐに切通しの山道が延びている。これを登って行くのである。

そうすると東西に延びている切通しの道と合流する。こちらが鉄塔管理用の山道であるらしい。後はこれを通って右手の上に進んで行ったところで、尾根部分に到達した。

この部分から上に登って行くとすぐに小さな堀切がある。堀の左側は竪堀となって下方に延びている。

これを上がったところに平場があり、そこに1つ目の鉄塔が建てられている。城内には鉄塔が2基建てられており、最初の鉄塔の所から2つ目の鉄塔まで管理用の道が付けられている。

しかし城の遺構はその上にあるので、遺構を見るためには、最初の鉄塔の所から背後の尾根に登って行くしかない。ヤブ斜面なので我慢して登って行く。

尾根に登ってすぐに小さな堀切がある。この辺りは自然地形に近いが城域内であることは間違いない。

この尾根を進んで行ったところで大堀切が見えてきた。Ⅰ郭手前の堀切であり、城内で最大の構造物である。

堀切を越えて行ったところが1郭であり、ここが城内で最も広い郭となっている。

1郭の先にも堀切があるが、こちらは規模が小さい上にヤブになっているので、形状がよく分からない。

この先の2郭もヤブになってしまっている。

2郭の虎口を抜けて降りて行った3郭に2つ目の鉄塔が建てられていた。

3郭から先には4,5と郭が連続しているのだが、こちらもヤブで形状は視認しづらい。

4郭の先には堀切があり、ここで城域は終わるようである。山道はそこから下の方に続いているのだが、これは下にある鉄塔に向かうための道だと思われる。

石神城にはそれなりの遺構が残されているが、ヤブの部分も多く、遺構を確認しづらいのが残念である。

|

|

| 城址標柱。この奥に柵の開口部がある。 |

切通しの山道 |

|

|

| 最初の堀切と竪堀 |

1つ目の鉄塔のある郭 |

|

|

| 尾根伝いに登って行く |

大堀切が見えてきた |

|

|

| 大堀切 |

大堀切 |

|

|

| 1郭 |

1郭の先の堀切 |

|

|

| 竪堀 |

2郭 |

|

|

| 3郭にある鉄塔 |

虎口 |

|

|

| 4郭 |

5郭 |

|

|

| 堀切 |

鉄塔の取り付け道路 |

|

|

| 崩落した地形 |

登城道の途中に見られる切通し |

石神城は江馬氏10代の時経によって築かれたと伝えられている。

江馬氏は後に二越之館に移り住んで行ったという。 |

*鳥瞰図の作成に際しては『信濃をめぐる境目の山城と館(美濃・飛騨・三河・遠江編)』(宮坂武男)の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『信濃をめぐる境目の山城と館(美濃・飛騨・三河・遠江編)』(宮坂武男)の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『信濃をめぐる境目の山城と館(美濃・飛騨・三河・遠江編)』(宮坂武男)の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『信濃をめぐる境目の山城と館(美濃・飛騨・三河・遠江編)』(宮坂武男)の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『信濃をめぐる境目の山城と館(美濃・飛騨・三河・遠江編)』(宮坂武男)の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『信濃をめぐる境目の山城と館(美濃・飛騨・三河・遠江編)』(宮坂武男)の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『信濃をめぐる境目の山城と館(美濃・飛騨・三河・遠江編)』(宮坂武男)の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『信濃をめぐる境目の山城と館(美濃・飛騨・三河・遠江編)』(宮坂武男)の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『信濃をめぐる境目の山城と館(美濃・飛騨・三河・遠江編)』(宮坂武男)の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『信濃をめぐる境目の山城と館(美濃・飛騨・三河・遠江編)』(宮坂武男)の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『信濃をめぐる境目の山城と館(美濃・飛騨・三河・遠江編)』(宮坂武男)の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『信濃をめぐる境目の山城と館(美濃・飛騨・三河・遠江編)』(宮坂武男)の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『信濃をめぐる境目の山城と館(美濃・飛騨・三河・遠江編)』(宮坂武男)の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『信濃をめぐる境目の山城と館(美濃・飛騨・三河・遠江編)』(宮坂武男)の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『信濃をめぐる境目の山城と館(美濃・飛騨・三河・遠江編)』(宮坂武男)の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『信濃をめぐる境目の山城と館(美濃・飛騨・三河・遠江編)』(宮坂武男)の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『信濃をめぐる境目の山城と館(美濃・飛騨・三河・遠江編)』(宮坂武男)の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『信濃をめぐる境目の山城と館(美濃・飛騨・三河・遠江編)』(宮坂武男)の図を参考にした。