岐阜県下呂市

*参考資料 『信濃をめぐる境目の山城と館(美濃・飛騨・三河・遠江編)』(宮坂武男) 『日本城郭大系』

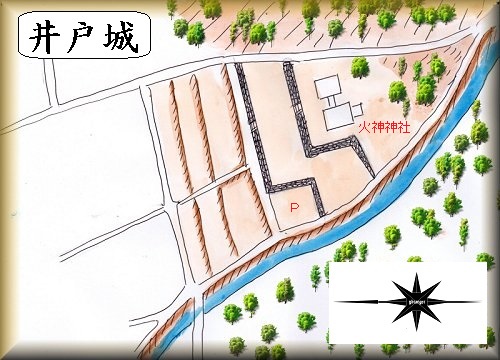

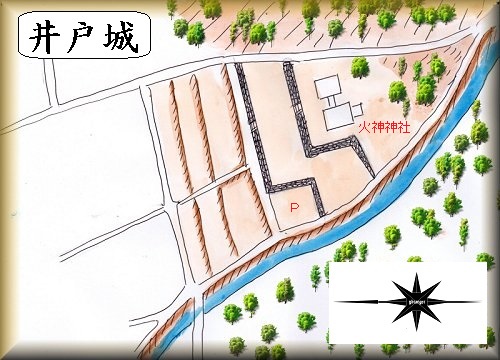

井戸城(下呂市萩原町宮田)

*鳥瞰図の作成に際しては『信濃をめぐる境目の山城と館(美濃・飛騨・三河・遠江編)』(宮坂武男)の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『信濃をめぐる境目の山城と館(美濃・飛騨・三河・遠江編)』(宮坂武男)の図を参考にした。

火神神社が井戸城の跡。

宮田の集落の上部にある火神神社が井戸城の跡であるという。

神社は山稜を背後に控えた最高所にあり、集落を監視するには良い場所であったと思われる。

車は神社の駐車城に停めて置くことができる。

神社の建てられているところが居館の跡かと思われ、その下の数段の平場にも関連する施設が設置されていた可能性が高いと考えられる。

井戸城の城主として井戸周防守、伊東但馬守の名前が伝えられているが、詳しいことは分からない。

いずれにせよ、当地の豪族だった人物であろう。

後には三木氏の支配下になったと想定されている。

|

|

| 下方から |

駐車場 |

|

|

| 駐車場 |

火神神社 |

|

|

| 下の道 |

下の段 |

|

今井城(下呂市萩原町宮田)

*鳥瞰図の作成に際しては『信濃をめぐる境目の山城と館(美濃・飛騨・三河・遠江編)』(宮坂武男)の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『信濃をめぐる境目の山城と館(美濃・飛騨・三河・遠江編)』(宮坂武男)の図を参考にした。

今井八幡神社が今井城の跡。

国道41号線の東側の高台に祭られている今井八幡神社が今井城の跡であるとされている。

神社まで車でアクセスして、車は神社の駐車場に停めて置くことができる。

社殿は山稜を少し削って建てられているが、かつての居館も、この辺りに置かれていたのであろうか。

神社の下には数段の削平地が配置されており、この辺りも郭であったのかもしれない。

今井兼平の城だったという伝承がある。しかしこれは怪しい。

木曽地域を周辺に「今井」地名があると、とにかく今井兼平と関連付けてしまうものだが、実際の所、木曽からはだいぶ離れているし、ここに兼平の居館があったとは考えられない。

城主等未詳とするのが正解であろう。

坪之内城(下呂市萩原町上呂)

*図の作成に際しては『信濃をめぐる境目の山城と館(美濃・飛騨・三河・遠江編)』(宮坂武男)の図を参考にした。

*図の作成に際しては『信濃をめぐる境目の山城と館(美濃・飛騨・三河・遠江編)』(宮坂武男)の図を参考にした。

JAひだの辺りが坪之内城があった場所。

飛騨川の左岸で、現在のJAひだのある辺りが坪之内城の跡であったという。

現在は市街地化のため、遺構は完全消滅といった状態である。

そこで古い航空写真を見てみたのだが、戦後直後の時代にもすでに破壊されてしまっていたらしく、形状を把握することはできなかった。

明治時代の地籍図を見ると、70m四方ほどの堀に囲まれた区画が確認できるということで、右の図のような単郭方形の城館だったのではないかと考えられる。

坪之内城の城主は、一宮民部少輔長綱という人物だったと伝えられている。

一宮氏は一宮神社の神職だったが、後に当地の豪族となり、三木氏に所属するようになった。

坪之内城を築いたのは永正年間だったと言われている。

天文年間になると三木良頼の妹婿となり、三木刑部大夫国綱と名乗るようになった。

天正5年(1578)、山下城を築いて移転していったという。

坪之内城は、これによって廃城となったものと考えられている。

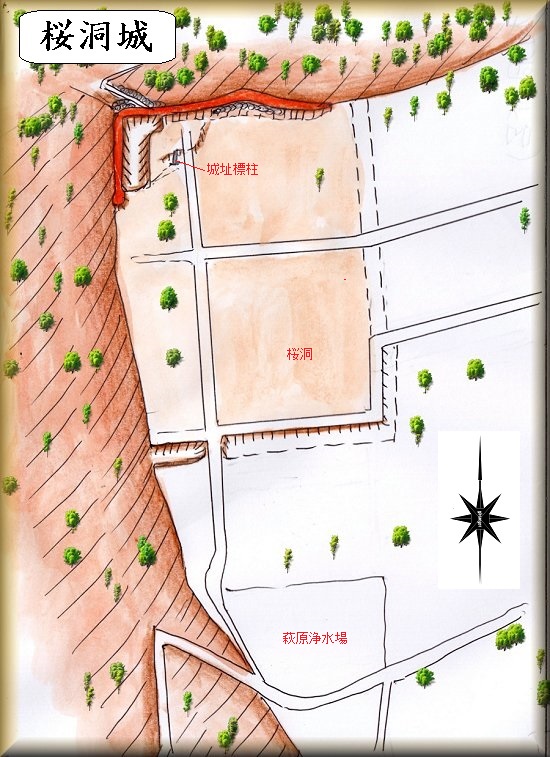

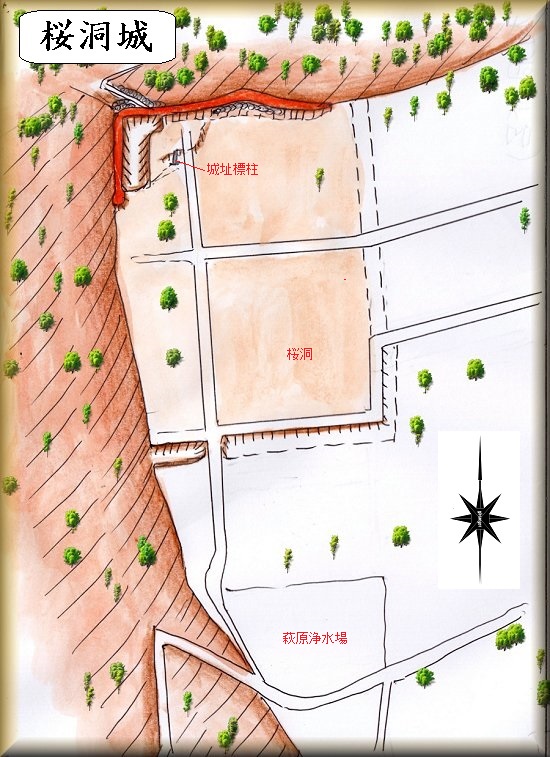

桜洞城(冬城・下呂市萩原町桜洞)

*鳥瞰図の作成に際しては『信濃をめぐる境目の山城と館(美濃・飛騨・三河・遠江編)』(宮坂武男)の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『信濃をめぐる境目の山城と館(美濃・飛騨・三河・遠江編)』(宮坂武男)の図を参考にした。

桜洞城の場所。

桜洞城は、桜洞の集落の東側にそびえる台地の縁部に築かれていた。

この台地の比高は20mほどであるが、土手はかなり急峻になっており、土手下からの要害性はかなり高いものとなっている。

台地上は全面的に耕地整理が行われてしまったようで、遺構の大部分は破壊されてしまっている。

明瞭な遺構が残るのは北西の角部分の一帯で、北側には土塁が、西側には横堀の名残のようなものが見られる。

この北側縁辺りに城址標柱が立てられている。ここまで車道が続いているので、この城址標柱のところまで到達できれば、車を一台分停められるスペースがある。

北側土塁の内側には石がいくつも貼り付けられている。土塁の内側は石積みで構成されていたものと思われる。

また、北西側から土手の下に降りていく道が残されているのだが、その登城路の途中にも石積みは見られた。かつては石積みを豊富に用いていた城郭だったのではないかと思われる。

上記の書の図を見てみると南側から東側にかけては堀がそれなりに残っていたようであるが、その後破壊が進んでしまったのか、現状では南側の堀も、ほとんど痕跡を留めていないという状況である。

歴史的には重要な城であったはずだが、現在では歴史のかなたに失われてしまっているといった状態である。

桜洞城を築いたのは三木直頼で、以後代々、三木氏の居城となっていた。

三木氏は、応永18年(1411)の姉小路氏の乱の後、足利幕府から当地域の所領を得た京極氏によって代官として派遣された人物であった。

当初は堂洞城を居城としていたが、後にこの地に拠点を移したのである。

時代は下って、三木氏は勢力を北上させていき天神山城の高山氏を攻撃して滅ぼした。

その後、松倉城を築いて、そちらを居城とすると、桜洞城は支城となった。

冬になると松倉城は雪に覆われてしまうため、その時期は、桜洞城を居館として使用したと言われる。

櫻洞城の別名を冬城と呼んでいるのは、それにちなんだものである。

|

|

| 城内 |

標柱。ここまで来れば車1台停められるスペースがある。 |

|

|

| 虎口 |

土塁 |

|

|

| 土塁 |

土塁 |

|

|

| 土塁の石積み |

登城道 |

|

|

| 横堀 |

横堀 |

|

|

| 横堀 |

登城道。石が転がっている。 |

|

|

| 登城道の石積み |

堀跡 |

|

|

| 堀跡 |

堀跡 |

|

|

| 堀跡 |

西側の土手 |

|

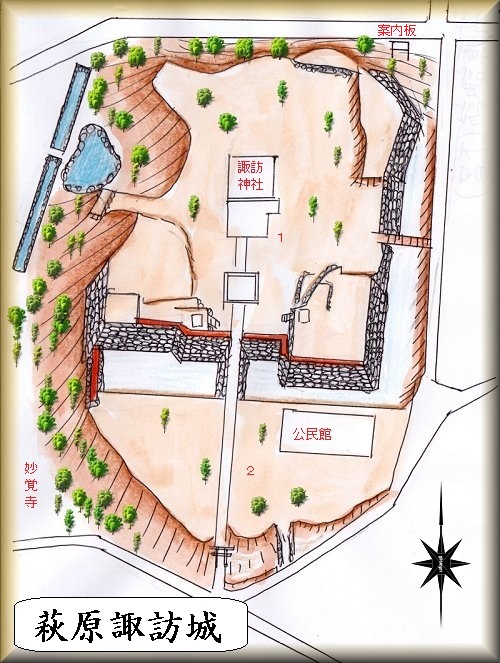

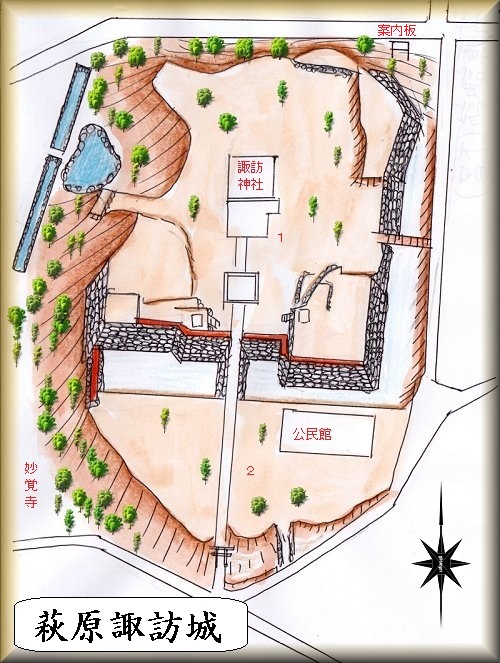

萩原諏訪城(下呂市萩原町諏訪)

*鳥瞰図の作成に際しては『信濃をめぐる境目の山城と館(美濃・飛騨・三河・遠江編)』(宮坂武男)の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『信濃をめぐる境目の山城と館(美濃・飛騨・三河・遠江編)』(宮坂武男)の図を参考にした。

諏訪神社が萩原諏訪城の跡。

萩原町にある諏訪神社が萩原諏訪城の跡なので、とにかく諏訪神社を目指して行けばよい。

城址の南側部分に公民館があり、その前に車を停めて置くことができる。

ただ、城に関する案内板は、諏訪神社の境内ではなく、北側の道路沿いに面して立てられている。

南側の2郭部分には目立った遺構は見られないが、参道を進んで行くと、近世城郭のような石垣と堀が見えてくる。石垣は前面に大きく張り出していて天守台のようにも見えている。

小さいながらも近世城郭のような城だったようである。

堀もかなり幅が広く掘られている。東側の堀の幅が現状では狭くなってしまっているが、おそらくこれは公民館を建設する際に埋めてしまったものと思われる。本来は西側半分のように、かなり幅のある堀だったのではないかと想定してよさそうである。

神社の東側にも石垣が積まれている。そして櫓台と思われる高台は各方向に残されている。

大規模な城ではないが、櫓をいくつも配置していたのではないかと考えられる。

西側には石垣が積まれていないが、これは天然切岸のような地形になっていたからであろう。

北西側の下には池が残されているが、これがかつての水堀の名残であるのかもしれない。

天正13年(1585)、秀吉の命によって飛騨の制圧を完了した金森長近は、当地域の支配のための城郭として萩原諏訪城を築いた。

諏訪城の名称は、かつてこの地にあった諏訪神社にちなんだもので、この城の築城のために諏訪神社は移転させられた。

城主として入ったのは長近の姉婿の佐藤六左衛門秀方であった。

秀方の跡は子息の方政が継いだ。慶長5年の関ケ原合戦の際、方政は西軍に加担したため、戦後、城を捨てて行方をくらませた。

元和5年(1629)になって一国一城令によって萩原諏訪城は廃城となったが、その後も、参勤交代や領内巡回の際の宿泊所「金森旅館」として維持されていくことになった。

元禄5年(1692)、金森氏は出羽上山に転封となり、高山城が破却された。それと同時に、萩原諏訪城も取り壊されてしまうこととなった。

破却後には再び諏訪神社が当地に移されて現在に至っている。

|

|

| 石垣 |

北の道路沿いの案内板 |

|

|

| 南側の参道入口 |

堀と石垣 |

|

|

| 堀と石垣 |

堀と石垣 |

|

|

| 堀と石垣 |

堀と石垣 |

|

|

| 堀と石垣 |

諏訪神社 |

|

|

| 櫓台 |

櫓台 |

|

|

| 堀に架かる橋 |

堀と石垣 |

|

|

| 堀と石垣 |

堀と石垣 |

|

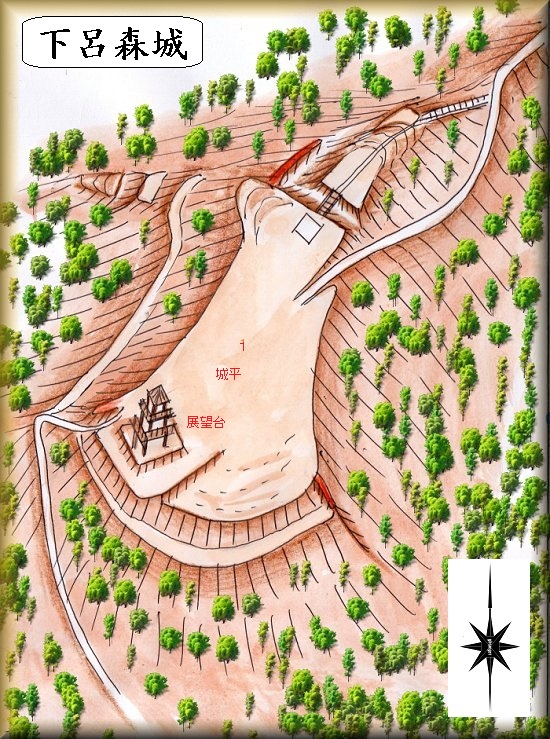

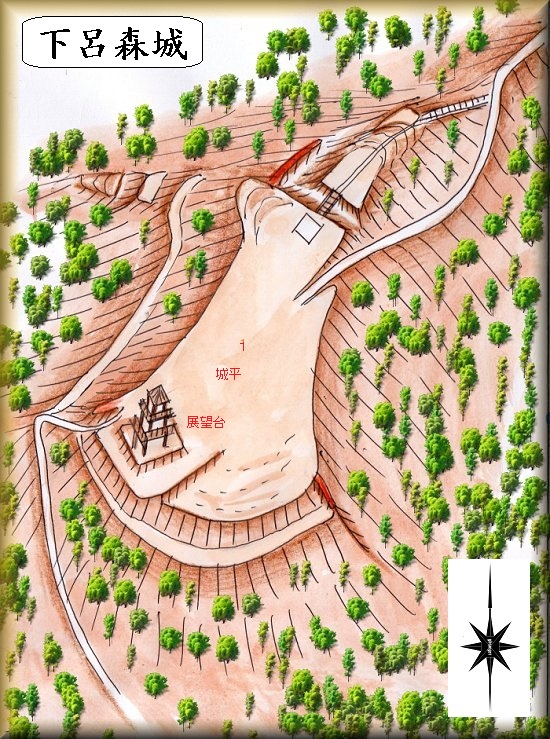

下呂森城(森城・下呂市下呂町小川城平)

*鳥瞰図の作成に際しては『信濃をめぐる境目の山城と館(美濃・飛騨・三河・遠江編)』(宮坂武男)の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『信濃をめぐる境目の山城と館(美濃・飛騨・三河・遠江編)』(宮坂武男)の図を参考にした。

下呂森城の場所。 城への林道入口。

下呂森城とは妙な名称であるが、下呂にある森城なので下呂森城と呼ばれているらしい。

下呂森城は、下呂の集落を見下ろすことのできる比高220mほどの山稜の先端部分に築かれている。

途中の中腹部分の平場に下呂ふるさと歴史記念館が建てられており、その辺りから城内まで遊歩道が付けられている。歴史館からの比高は130mほどとなっている。

歴史観から歩いて行くのが一般的な登城方法なのだと思われるが、私は少しでも楽をするために北側の林道から尾根伝いにアクセスしてみることにした。これなら城までたいした比高差がなくアクセスすることができる。

城までの林道分岐点は上記の場所である。入口に「城平山頂」までの案内表示が出ている。ここから450mと書いてある。

入口の近くに車を停められるスペースがあったので、車をそこに置いて歩いて行く。

ただし、荒れた道でも平気な人は車で城内までアクセスすることも可能である。車が多少痛むことを気にしない人であれば、問題なく車を乗り入れることができるであろう。

私はこの林道を運転する気持ちにはなれないが・・・・。途中の石が転がっている個所がタイヤを痛めそうなのである。

下呂森城の城内は単郭に近い構造だったようである。

とはいえ主郭部分は南北に100mほどと複数の建造物を営むのに十分な広さがある。

北側に堀切があり、その先に小郭がある。尾根続きにアクセスする本来の道は、この堀切を通るようになっていたのであろう。

1郭の南東部分は傾斜した地形となっており、その下に帯曲輪が造成されている。

また先端部分にはかなり立派な展望施設が建設されている。

下呂森城の城主は森氏であった。

永禄年間、森和泉守によって築かれたというが、森氏について、詳しいことは分からない。

一説によると、天正の初期の頃、田口四郎左衛門義宗が在城していて三木自綱の娘と結婚したという。後に義宗は自綱によって国外に追放されてしまったと伝えられる。

ただし、いずれも伝承によるものにすぎず、明確な根拠はない。

|

|

| 林道からの城址への入口 |

城平山頂まで450m |

|

|

| 林道 |

城内まで来た |

|

|

| 郭内部 |

展望台 |

|

|

| 城址標柱 |

城下方向を遠望 |

|

|

| 展望台 |

郭 |

|

|

| 腰曲輪 |

林道との接続部分 |

|

|

| 木橋 |

堀切 |

|

|

| 堀切 |

林道の状態。けっこう石がゴロゴロしているが、この状態を運転できる人なら車でアクセス可能である。 |

|

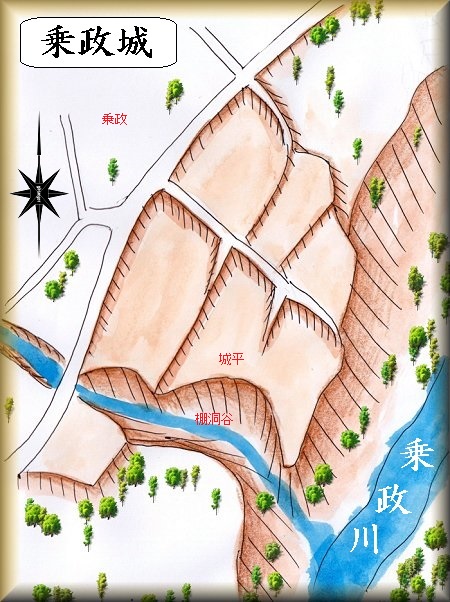

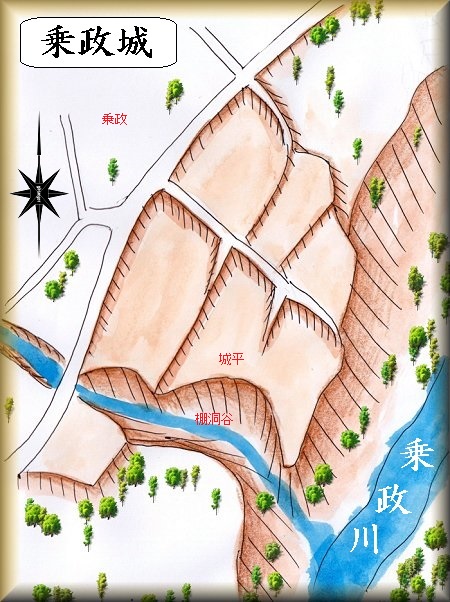

乗政城(下呂市下呂町乗政字城平)

*鳥瞰図の作成に際しては『信濃をめぐる境目の山城と館(美濃・飛騨・三河・遠江編)』(宮坂武男)の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『信濃をめぐる境目の山城と館(美濃・飛騨・三河・遠江編)』(宮坂武男)の図を参考にした。

乗政城の場所。

乗政の集落の南東部分、乗政川に臨む断崖の上に「城平」という地名が残されている。

「城平」という地名があれば、そこに城があった可能性はかなり高いと思われる。この地名からここを乗政城として認定しているのだと思われる。

河岸段丘の縁部というのは城館を営むのによい場所である。南側には棚洞谷の渓谷があり、先端部分は確かに要害地形となっている。

ただ、この城址は道路から見るとかなり低い位置にある。

また、城郭遺構と思われるような構造物もまったく見ることができない。

側面部に竪堀が残っているのが唯一の城郭遺構だというが、確認することはできなかった。

と言ったわけで、本来どのような構造をした城だったのか、現在では推し量ることもできないような状態になってしまっている。

耕地整理以前の地籍図には、城平に50m×25mほどの長方形の水田が描かれており、これが主郭だったと推定されているが、詳しいことは分からない。

乗政城には平安時代の永長年間(1096頃)、吉川遠江守則政、吉川摂津守久政らが在城していたという。

乗政城という名称は、この則政という人物にちなんでいるのかもしれない。

平安時代の城だとしたら中世城郭のような遺構を残していないのもうなずけるところではある。

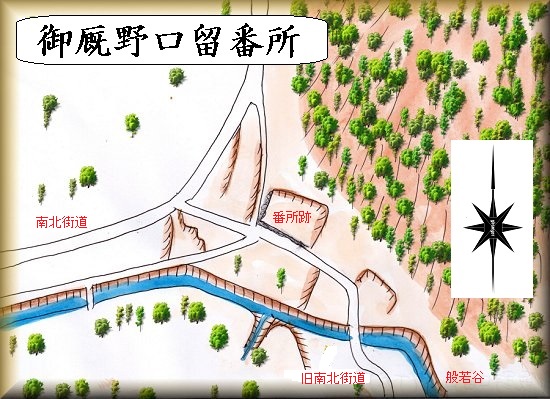

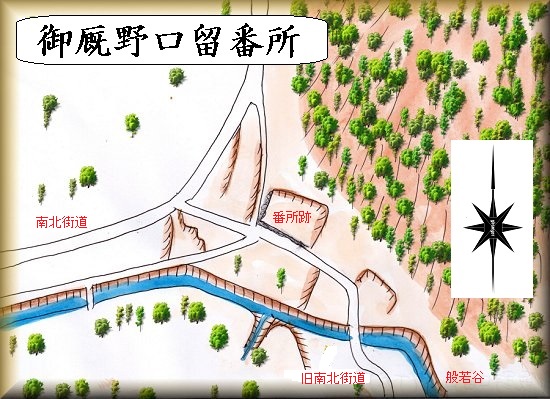

御厩野(みまやの)口留番所(下呂市御厩野)

*鳥瞰図の作成に際しては『信濃をめぐる境目の山城と館(美濃・飛騨・三河・遠江編)』(宮坂武男)の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『信濃をめぐる境目の山城と館(美濃・飛騨・三河・遠江編)』(宮坂武男)の図を参考にした。

御厩野口留番所の場所。

御厩野にかつての南北街道が通っており、この旧街道沿いに口留番所が設置されていた。

番所の跡はかつて民家となっていたようだが、現在では空き地となっている。

周囲には低い石垣が築かれており、その脇に口留番所跡を示す標柱が立てられている。

天正13年(1585)、飛騨の支配者となった金森長近は、高山城を築くとともに城下町の整備、街道の整備などを行い、領内の31カ所に口留番所を設置して、街道の監視や商人からの運上金の徴収などを行った。

後に金森氏が出羽上山に転封となった後、当地域は天領となったが、口留番所はそのまま維持されていたという。

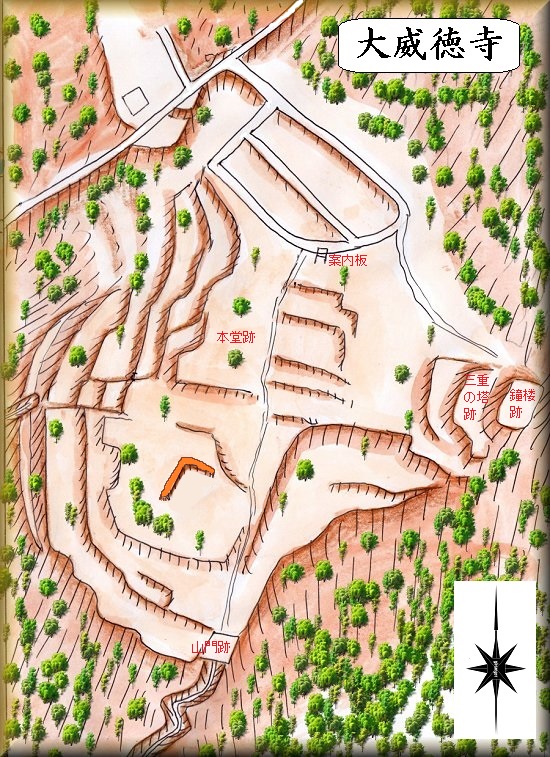

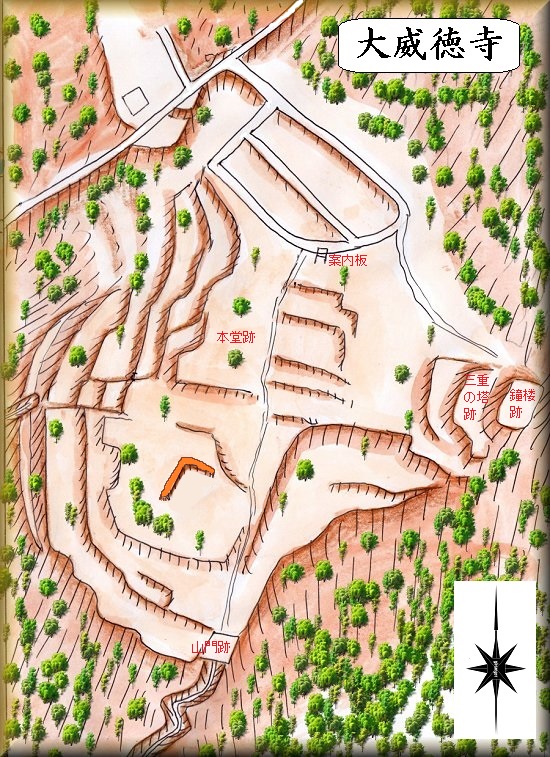

大威徳寺(下呂市御厩野)

*鳥瞰図の作成に際しては『信濃をめぐる境目の山城と館(美濃・飛騨・三河・遠江編)』(宮坂武男)の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『信濃をめぐる境目の山城と館(美濃・飛騨・三河・遠江編)』(宮坂武男)の図を参考にした。

大威徳寺の場所。 舗装道路からの入口。 未舗装林道の入口。

大威徳寺はその名の通り、城郭というよりは寺院そのものであるが、かつてここを舞台にした合戦も行われており、実際には武装寺院といってよいものだったと思われる。だから城館の一種と見てもよいであろう。

大威徳寺跡に行くには2つの方法がある。

1つは舗装道路からの入口で、こちらは普通に運転できる車道を通って進んで行く。すると道路沿いに大威徳寺の看板が立てられているのが目に入ってくる。

その前の部分は空き地となっているのでそこに車を停めて置くことが可能である。

案内板の所から山稜を少し下って行けば、図の右側の箇所に出ることができる。このルートなら簡単にアクセスできる。

もう1つのルートは山麓の山麓から未舗装林道を通ってアクセスするルートである。この道なら大威徳寺の中まで車で進んで行くことが可能であるが、運転に不安を感じるような道であった。

私は事前に下調べをしていて、第1のルートで簡単にアクセスできると考えて予定していたのだが、西側の山麓を走っていると「←大威徳寺跡」と書かれた看板が立てられているのが目に入ってきた。

こんなところから案内板を設置しているということは、普通に運転できる道が大威徳寺跡まで付けられているのかもしれない。そう思って矢印に従って進んで行くことにしてみた。

さらに走って行くと2つ目の案内表示が出てきたのでそれに従って進んで行く。するといきなり細い未舗装林道になってしまった。しばらく進んで行ったが、運転が不安になってきた。

しかし車を回すところもないので、ひたすら進んで行くしかない。

路面は荒れているところもあり、急カーブも何カ所もある。途中でスタックしてしまったらにっちもさっちもいかない。

けっこう長く、非常に不安な道であったが、なんとか大威徳寺の内部まで到達することはできた。

後で帰る時は、これまで通ってきた道を戻りたくはなかった。車のナビの地図では、ここからさらに北側に進んで行けば、本来のちゃんとした舗装道路に合流できそうである。

だから帰りは北側に進んで行くことにした。ところがこちらの道は登ってきた道よりもさらに荒れた道であった。大威徳寺内部まで車で来てしまったら、登ってきた道を素直に戻って行く方がまだましである。

ということで、第2のルートは決してお勧めしない。ダートを好んで走る人以外はやめた方がよいと思う。

大威徳寺の内部はかなり広い面積がある。

あちこちに案内板が立てられており、本堂跡や三重塔跡などといった位置が示されている。

段々の地形も見られるのだが、寺院の構造に伴うものであったと思われる。

ただ、高所にある寺院なので、山城として活用されていたとしても不思議はない場所である。

このような広大な寺院だった大威徳寺であるが、戦国時代の戦火によって施設の過半を焼失し、その後の飛騨大地震によって完全に壊滅してしまい、廃墟となってしまったのである。

|

|

| 大威徳寺への入口 |

案内板 |

|

|

| 案内板 |

寺院跡 |

|

|

| 寺院跡 |

寺院跡 |

|

|

| 寺院跡 |

寺院跡 |

|

|

| 東側の舗装道路沿いにある案内板 |

斜面を降ったところに大威徳寺跡がある。 |

大威徳寺は鎌倉時代初期に文覚上人によって建立されたものだというので由緒のある寺院である。

ここを訪れる武士は多く、源頼家が観賞したという能舞台が街道沿いに設けられていたという。

弘治2年(1552)、東美濃の遠山氏が飛騨に侵攻してきた。

その際に宮地城主であった三木頼一(三木良頼の弟)が大威徳寺に籠って迎え撃った。

この際の戦いで寺院は多くの建物を焼失することになった。

その後は細々と復興計画が進められていたのであったが、天正13年(1585)の飛騨大地震によって、寺院はついに壊滅してしまった。

こうして大威徳寺は廃墟となってしまったのである。 |

*鳥瞰図の作成に際しては『信濃をめぐる境目の山城と館(美濃・飛騨・三河・遠江編)』(宮坂武男)の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『信濃をめぐる境目の山城と館(美濃・飛騨・三河・遠江編)』(宮坂武男)の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『信濃をめぐる境目の山城と館(美濃・飛騨・三河・遠江編)』(宮坂武男)の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『信濃をめぐる境目の山城と館(美濃・飛騨・三河・遠江編)』(宮坂武男)の図を参考にした。

*図の作成に際しては『信濃をめぐる境目の山城と館(美濃・飛騨・三河・遠江編)』(宮坂武男)の図を参考にした。

*図の作成に際しては『信濃をめぐる境目の山城と館(美濃・飛騨・三河・遠江編)』(宮坂武男)の図を参考にした。 *鳥瞰図の作成に際しては『信濃をめぐる境目の山城と館(美濃・飛騨・三河・遠江編)』(宮坂武男)の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『信濃をめぐる境目の山城と館(美濃・飛騨・三河・遠江編)』(宮坂武男)の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『信濃をめぐる境目の山城と館(美濃・飛騨・三河・遠江編)』(宮坂武男)の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『信濃をめぐる境目の山城と館(美濃・飛騨・三河・遠江編)』(宮坂武男)の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『信濃をめぐる境目の山城と館(美濃・飛騨・三河・遠江編)』(宮坂武男)の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『信濃をめぐる境目の山城と館(美濃・飛騨・三河・遠江編)』(宮坂武男)の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『信濃をめぐる境目の山城と館(美濃・飛騨・三河・遠江編)』(宮坂武男)の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『信濃をめぐる境目の山城と館(美濃・飛騨・三河・遠江編)』(宮坂武男)の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『信濃をめぐる境目の山城と館(美濃・飛騨・三河・遠江編)』(宮坂武男)の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『信濃をめぐる境目の山城と館(美濃・飛騨・三河・遠江編)』(宮坂武男)の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『信濃をめぐる境目の山城と館(美濃・飛騨・三河・遠江編)』(宮坂武男)の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『信濃をめぐる境目の山城と館(美濃・飛騨・三河・遠江編)』(宮坂武男)の図を参考にした。